【山梨県立考古博物館】特別展「甲斐の勇者-その原像を探るー」を見に行く

はじめに

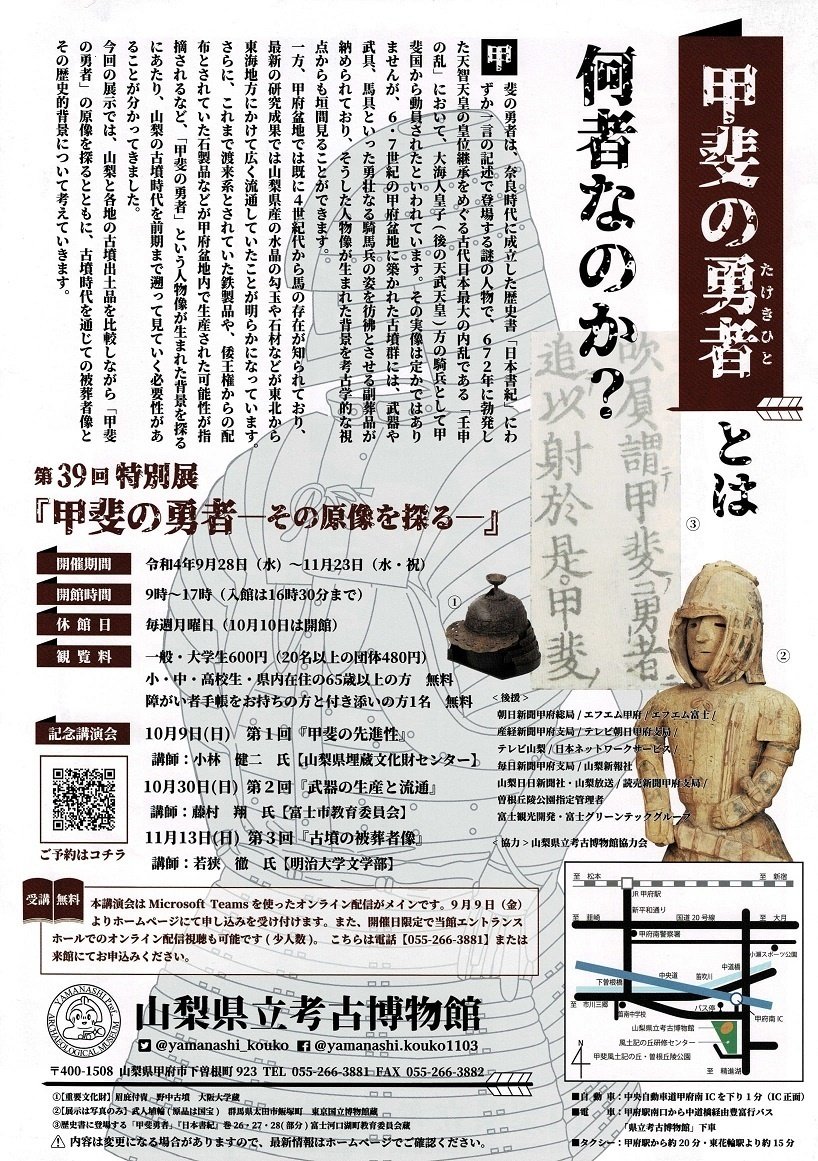

山梨県立考古博物館では、毎秋に特別展を開催しています。本年は、日本書紀に登場する「甲斐の勇者(たけきひと)」とは何者なのかを求めて甲斐の古墳時代に迫ります。

「甲斐の勇者-その原像を探るー」(2022.9.28~11.23)と題した展示です。

なお、山梨県立考古博物館の概要については拙稿をご覧ください。

甲斐の勇者(たけきひと)-その原像を探るー

甲斐の勇者とは、「日本書紀」にわずかに一行のみ登場します。古代最大の内乱と言われる壬申の乱(672年)に大海人皇子(後の天武天皇)の騎兵であったといわれていますが、定かな史料はありません。

そのころの甲府盆地の古墳からの副葬品の特徴などから、馬の存在、水晶や勾玉の加工品が山梨で作られ流通していた可能性などが指摘されていて、こうしたことから「甲斐の勇者」の背景や姿を探っていこうというものです。

まずは、エントランスです。今回は古墳時代がテーマです。埴輪が並んで迎えてくれます。特別展は、写真撮影はできません。借用の資料も多いからでしょう。

以下、展示テーマに従って紹介してまいります。

甲斐の先進性

4世紀の甲斐を概観するとともに先進性を探ります。展示は、副葬品や銅鏡などが展示されています。当時は100メートルを超える大型の古墳が築造されていますが、古墳から出土した服飾品の特徴から東日本地域における甲斐の特徴がみられます。

考古博物館に隣接する東日本最大級の前方後円墳である銚子塚古墳(国指定史跡)の出土品からは水晶の勾玉があります。この時代から甲斐が水晶の産地であったことと、各地で見つかる水晶製の勾玉(パンフ中央左)は甲斐産のものであることが分かります。

次に、大丸山古墳の出土品として鉄製品に注目しています。銅鏡(パンフ左下)甲冑、鉄柄斧、刀剣などですが、朝鮮半島の物とは異なる独自性があり、甲府盆地で鍛冶が行われていた可能性を示唆するものです。

渡来文化と甲斐

5世紀には、各地に渡来文化が受容され、古墳の埋葬者も渡来人あるいは、渡来文化を受容した有力者と思われる形跡が見られます。古墳の副葬品は国際色豊かなものとなり、これまでの呪術的な様相から武器武具としての用途に変化してきます。

展示は、群馬県渋川市の2012年(平成24年)に発掘された「甲を着た古墳人」こと、鎧を着たまま火砕流に飲み込まれた男性の人骨の紹介しています。

また、大阪府藤井寺市の野中古墳の三角板革綴襟付短甲(さんかくいたかわとじえりつきたんこう)が展示されています(パンフ右下)。この野中古墳では、特別な身分の甲冑とともに標準的な甲冑がセットで出土していて身分を分けていたことの史料となります。

さらに、2020年(令和2年)国宝に指定されたばかり群馬県高崎市の綿貫観音山古墳より金銅心葉形杏葉(こんどうしんようけいぎょうよう)、金銅歩揺(パンフ左上、右上)などが展示されています。

甲斐では、考古博物館のすぐ裏のかんかん塚(茶塚)古墳から馬具や県内最古の甲冑とともに人骨が出土した事例や渡来系要素として「蒙古鉢型冑」を紹介しています。かんかん塚古墳もそうですが、5世紀後半になると古墳の規模は小さくなり、地方の有力者の時代から、畿内との関係を結ぶ時代へと変化をしていきます。

東海道の要地と甲斐

6世紀から7世紀にかけて、駿河(静岡県)東部では籠手(こて)のみ副葬とするされる墳墓があるなど、静岡の事例を紹介しています。また、甲斐の水晶の流通がこの時代に復活しています。

古墳時代に甲斐から畿内へ向かうとすれば、駿河へ出るルートが通常でした。駿河東部が東西のジャンクションとしての役割がありました。そうした駿河と甲斐の関係性に迫ります。

甲斐の勇者-その原像-

導入展示のほうに「日本書紀」で「甲斐の勇者」の記述の部分が展示されています。その人物は騎馬と弓に長けている武人と考えられるようです。

古墳時代の終末期には、武器や武具、馬具などの副葬品を納めた古墳が数多く築造されております。

笛吹市春日居町の平林2号墳では、多数の馬具の副葬がありました。

甲斐市赤坂台古墳群は、上記春日居に次ぐ数の馬具の副葬品がありました。

これらの古墳などから、軍事的集団が集まる地域があり、壬申の乱においては参戦した騎兵が甲斐の勇者として記録されたのではないかと想像をめぐらせる内容です。

常設展

特別展開催中は、常設展示は奥の企画展示室へ移動しています。分量的には縮小していますが、主だった展示物は揃っていて、あまり内容は変わらないようにまとめられています。

おわりに

甲斐の古墳時代をおよそ100年ごとにその変化の流れが分かるような展示でした。ただし、タイトルで掲げた「甲斐の勇者」についてはあまり踏み込んでいないため、物足りなさが否めません。

それでも、甲斐の古墳時代について、詳しく触れるいい機会になりました。

縄文といえばおなじみ、井浦新さん(世界ふしぎ発見)と本仮屋ユイカさん(新・美の巨人たち)の取材時の様子がロビーに展示されていました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?