<No.30>SDGsやってるふり「SDGsウォッシュ」とは

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が2016年1月からスタートし、約3年が経過しました。日本政府が2016年12月に「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」を発表し、2017年12月には『SDGsアクションプラン2018』が決定しました。また、2017年11月に日本経団連がSDGsを踏まえて「企業行動憲章」を改定しています。

自治体や民間企業においてもSDGsの取り組みが進んできているように見受けられますが、今回は、SDGsをやってるふりをしていると言われかねない「SDGウォッシュ」とその対策について説明します。

SDGsウォッシュとは

環境保護の分野で「greenwash(グリーンウォッシュ)」という言葉があります。これは、“環境に配慮”を意味する「green」と、“白塗り、うわべを飾る”を意味する「whitewash」を合成した造語です。つまり、企業が環境問題に本気で取り組む気はないのに、消費者などへの訴求効果を狙って、あたかも環境に配慮しているかのように見せかけることを指しています。この言葉は1980年代に欧米の環境NPOが使い始めたもので、以下のような行為を指します。

①実態がないのに環境配慮しているように見せかける

②実態以上に環境に配慮しているように見せかける

③不都合な真実を伝えず、良い情報のみを伝達している

環境問題への社会的関心が高まる中、企業が広告や環境報告書などで根拠を示さずに「環境にやさしい」や「エコ」という表現を使う、あるいは環境に悪影響のある事業には触れず、環境配慮の取組だけを強調することや、自社の事業や製品・サービスとは直接関係のない草花、森林、海洋などの写真や絵を使ったイメージキャンペーンを行うなど、企業の環境対応の実態を正しく伝えない、または誤解を与える行為全般を指します。

近年、これと同じ文脈で「SDGウォッシュ」が使われるようになっています。つまり、SDGsの本質と狙いを理解せず、本気で取り組むつもりはないにもかかわらず、表面的に自社の既存の取組にSDGs目標を関連付けることなどを指します。例えば、17あるゴールアイコンやSDGsのロゴを表示しているだけといった行為です。他にも、外見上関係ありそうな自社の製品やサービスに17のゴールを紐付けるだけで済ませてしまう事例が指摘されています。もちろん紐付け自体はSDGsと自社の事業がどのように関係するかを把握する上で必要です。しかし、懸念されるのは、「17のアイコンを貼り付けただけで、SDGsに取り組んだような気分になる」ことです。

SDGウォッシュと言われないためには

SDGsウォッシュの明確な判断基準は無く、国や地域、意識や宗教、社会の風潮などによって変化すると考えられます。しかしながら、SDGsウォッシュではないか、と指摘されてしまうと、消費者等のステークホルダーとの信頼関係を損なうなど、企業の魅力を毀損したりするリスクがあるのも事実です。

そこで、SDGsウォッシュを回避するためのポイントとしては、次のようなことが考えられます。

第一に、SDGsに取り組むということは、17目標の達成に向けた手段である169のターゲットレベルで貢献するということです。そのため、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」の内容を確認し、17の目標だけでなく、169のターゲットも含めて理解する必要があります。

我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ(外務省訳)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf

第二に、自社の事業活動、製品・サービスがどのターゲットに貢献しているのかを特定します。また、貢献度の測定方法もあわせた情報開示も期待されますので、企業向けのSDGs導入指南書である「SDGコンパス」を活用してバリューチェーン分析などを行い、SDGsへの貢献を経営に統合することが効果的といえます。

SDG コンパス:SDGsの企業行動指針

http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Japanese.pdf

他に、大手企業向けであるUNGC、監査法人KPMG作成の「SDGs Industry Matrix:業種別SDGs活用の手引き」や中小企業向けである環境省作成「持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド」を活用して、自社の取り組みに落とし込みます。

SDGs Industry Matrix:業種別SDGs活用の手引き(UNGC、監査法人KPMGにて作成)

http://www.ungcjn.org/activities/topics/detail.php?id=204

環境省 持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド

https://www.env.go.jp/press/105528.html

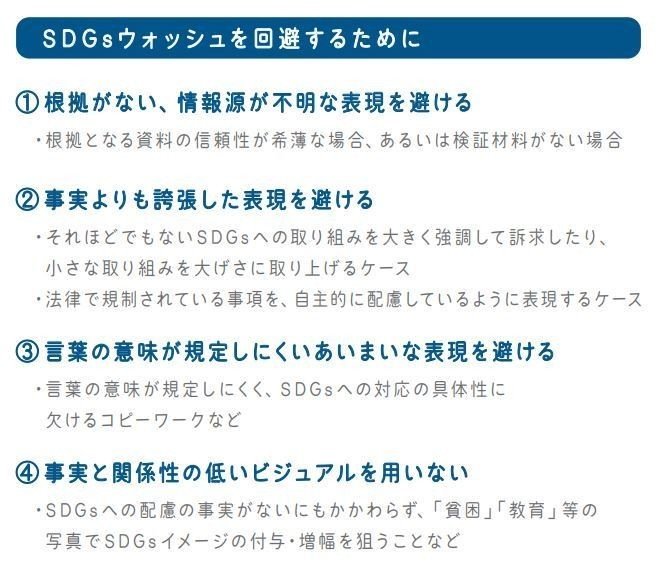

最後に、情報発信の際には、電通作成の「SDGsコミュニケーションガイド」を参照し、次のようなポイントを押さえておくことが誤解を与えない発信に繋がります。

SDGsコミュニケーションガイド(電通作成)

http://www.dentsu.co.jp/news/release/2018/0601-009547.html

上記のようなポイントを踏まえつつ、現状の企業活動をSDGの17の目標に紐づけただけにとどめず、SDGsを新たな市場創出の機会と捉えることが重要です。また、「2030年までに、この世界の抱える課題を自社の取り組みとしてどう解決するか」について考え、企業の将来のありたい姿や事業領域、具体的な取り組み、効果を結びつけたストーリーで考え、事業戦略として落とし込んでいくことが「SDGsウォッシュ」を回避するポイントとなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?