酒を知るように、藍を知る。

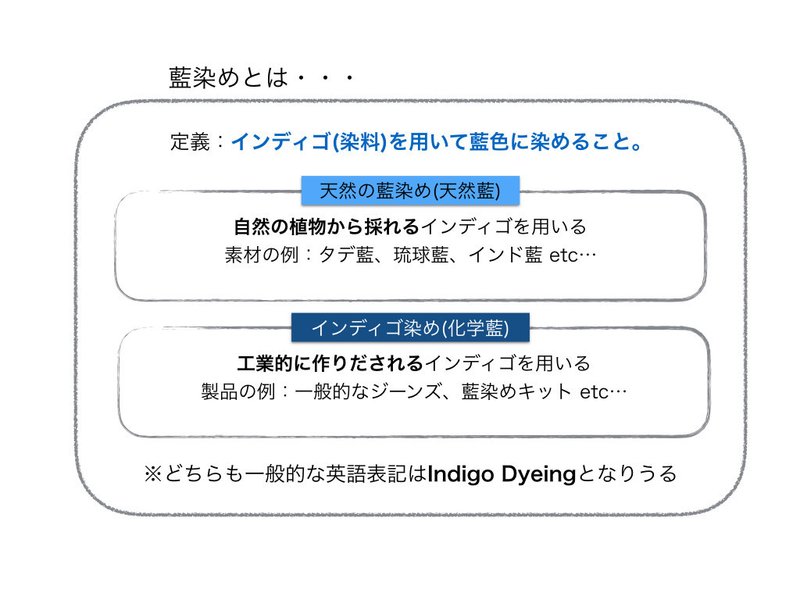

前回の簡単なまとめは、こんな感じでしょうか。

藍染めのまず一歩目として、ざっくりとした表現をさせてもらいました。

今回は、その中でもいわゆる”天然の藍染め”について、

お酒で例えながら、少しずつ掘り下げます。

STEP3 天然の藍染めは世界中に存在する

アメリカ西部で発達したジーンズが藍染めであったように

インディゴ(Indigo)がインド(India)を思い起こさせるように

アジア・ヨーロッパ・アフリカまで、

日本だけでなく、世界中に藍染めは存在します。

「天然の藍染め(Natural Indigo)」という言葉は、

アメリカやヨーロッパであればウォード(大青)を

インドであればインド藍を

アフリカであればアフリカの藍を

沖縄であれば琉球藍を

そして日本であればタデ藍による藍を示していました。

藍染めがあるすべての土地に、それぞれの藍染めがあります。

Natural Indigo とタグをつけてしまえば一つだけど

実際は一つではありません。

STEP4 お酒のように藍を考える

これは、ヨーロッパの酒がビールやワインであるように

ロシアの酒がウォッカであるように

沖縄の酒が泡盛で、南九州の酒が焼酎で、新潟の酒が日本酒であるように

その土地にあった”naturalな藍染め”があります。

今、日本では古来の藍染めがある一方

インド藍による藍染めがあり

古来の藍染めを薬品で割った藍染めがあり

藍染めキットの藍染めがあります。

何が正しい、間違いということはなく

それぞれが個性をもち、良さを持っています。

ただ、それを一括りに”藍染め”とまとめてしまうことは

現場の人にとっては少し残念なところでもあります。

ビールで乾杯し、日本酒やワインにスイッチして、

二次会でカクテルやウイスキーを飲むように

それぞれの味があることをまず知ってもらった上で

味の違いを楽しんでいただければと思います。

ビールひとつとっても

生ビールから発泡酒、第3のビールまであります。

生ビールの中でも、日本のビールと海外のビールの違いがあり

クラフトビールごとに製法も異なります。

ウイスキーも、そうですよね。

ワインもあまり詳しくないけど、ピンからキリまでありますよね。

当然その違いは、価格にも現れます。

藍染めも、そんな感じです。

次回は、日本の藍染めに。

”本藍”と言われるものに入っていこうかなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?