ビジョンデザインと社会実装

本日インプットしたことのサマリー

ビジョンデザインと社会実装

専門家のデザインと非専門家のデザイン

社員にIn side out(個人の妄想と想い)を作るには

社会という領域への視点を追加する

言わずもがなにはなるが、近代では長らくトップダウンで政治でもビジネスでも川の上流から物事が決められ、それに従って実装をしていけば済んでいた時代からシフトチェンジが起きており、人々の適応能力を高めるようなマインド変化やボトムアップ・市民参加型での潮流になってきている。

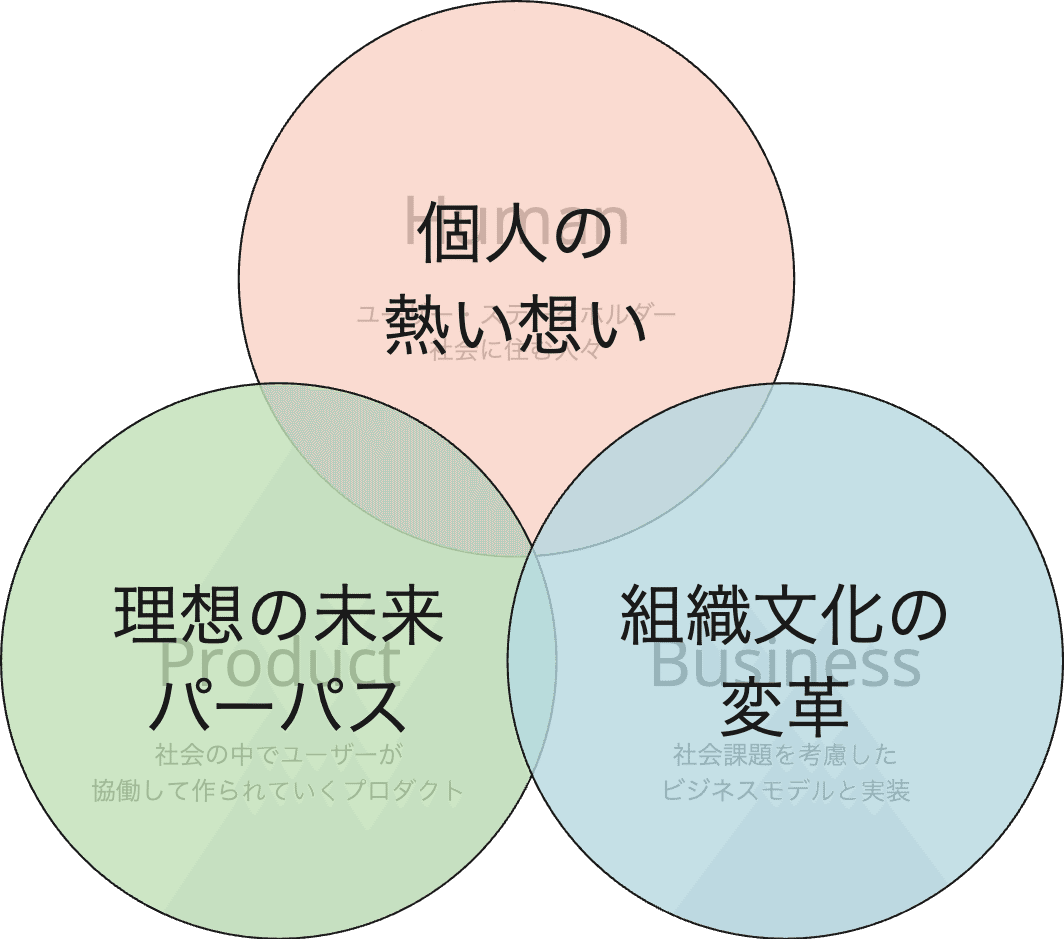

この先のサービスやものづくりにおいて、必要とされるのが三方良しのサービスデザイン。

Human(人の視点)

ユーザー中心に、の考えは浸透してきており、サービス設計では関係するステークホルダーの視点も一般的であるが、ここに「社会的なステークホルダー」の存在を置くこと。それは例えば店舗であれば、近隣に住む人やSNSでの関わりなど、ユーザーという利用者以外の視点を持つ必要が出てきている。システミックデザインでは、人のみならず、その舞台に立つ物質的な関係にある存在を「アクター」と捉えたりもする。より広く視野を広げていく。この考え方はWell-beingの文脈で、I→We→Society→universeへと価値観を広げていく話にも通じる。

Product(モノの視点)

社会にとって価値のあるものを作っていくのが本来のビジネス。問題解決やニーズに応える形でアイデアを可視化していく。そしてそのアイデアはリリースして終わりではなく、体験のプロトタイプとして社会で実験をしていく。モノを通じて実現したい世界を検証していくという考え方だ。

Business(ビジネスの視点)

では、ビジネスどうか。ビジネスはその企業や事業を成り立たせるために、媒体や経路など構造化し戦略を立てていく。Osterwalderによって2005年に提唱されたビジネスモデルキャンバスには「社会」の視点が抜けている。資本主義的思想の成長志向から持続可能な成長へとパラダイムシフトが起きている今の時代には、社会や環境の視点を含めないビジネスの創出は生存戦略として危うくなってしまう。

GX(グリーントランスフォーメーション)という考え方も出てきてる。

経済産業省は経済産業省は「GX基本リーグ構想」において、GXを以下のように定義しています。 「2050 年カーボンニュートラルや、2030年の国としての温室効果ガス削減目標の達成に向けた取り組みを経済の成長の機会と捉え、排出削減と産業競争力の向上の実現に向けた経済社会システム全体の変革」

そこに今の企業がどうなっていく必要があるかというと

先ほど述べたような、個人の妄想と熱い想い、社会に向けた理想のビジョン・パーパス、そして文化を変革する組織デザインが乗っかってくることが求められる。

専門家のデザインと非専門家のデザイン

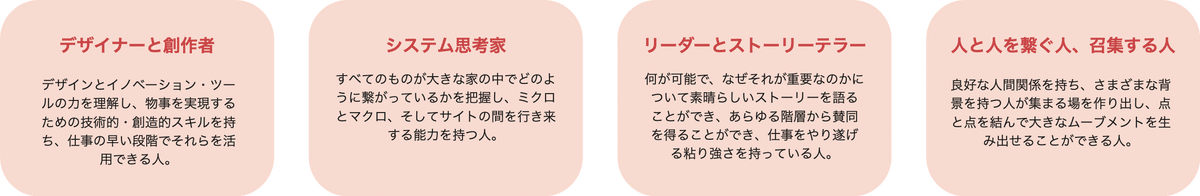

ミラノ工科大学の名誉教授でソーシャルイノベーションと持続可能性のためのデザインを研究しているエツィオ・マンズィーニ(Ezio Manzini)は、4つのデザイン能力を提唱している。

(書籍:日々政治、Design,When Everybody Designs、ここちよい近さがまちを変える)

ソーシャルイノベーションは、デザインの専門家だけが起こせるわけではない。非専門家の創造性をどう回復させて意味を再形成し、実現に向けて共同していくか。例えば自転車の新しい楽しみ方を見つけ、マウンテンバイクが出来たりするような、そんな文化的な活動家とのコラボレーションが必要になってくる。

例えばシステミックデザインの分野では、英国デザインカウンシルが、大きなシステムチェンジを実践する役割として「システム思考の実践者」、「創造的な具現化スキルの実践者」、「社会的な価値を語るリーダー/ストーリーテラー」、「多種多様なつながりから新たな育む実践者」という4つの領域で実践していく必要があると提唱している。

これは個人一人がスキルとして持ち得るというよりは、実践するチームが補い合う形で良い。

社員にIn side out(個人の妄想と想い)を作るには

そうはいっても、目の前のこと・自分自身のことで精一杯な現代人に、社会や環境に向けて良いことをしていこう!と思えるだろうか?

willを持てと言われても、自分にはやりたい事も強い意志もないしというのが現実だ。

ユーザー視点で、人間中心的に…というのは外から課題や想いを内に取り込み、それをサービスやプロダクトに落としていくOutside inの視点である。

一方、willやパッションなど自分の中にある熱い想いを外に出すようなアート的態度はInside outの視点である。

この個人のうちなる妄想と想いといのはビジョンに直結する。ビジョンは本来こうであって欲しいという未来を考えていくので、そのためには現状への違和感や課題を常に持っておく必要ある。それがwillの種となる。

ところが、大企業の官僚制の縦割り構造や、上位下達の文化の中では、現状への違和感を押し殺し声にあげてもかき消される現実が待っている。willを持てと言われているにも関わらず、だ。

willの醸成については引き続き研究をしていく必要があるが、いくつかヒントとなる事例を紹介してもらった。

”自分達がありたい姿を起点”に作られたプロダクト

2019年に武蔵野美術大学との産学連携プロジェクトで「キッチンの未来ビジョン作り」をスタートさせ、個人・家族・社会の各シーンにおいてキッチンが貢献できる未来像を描いていった。

ここでは、個人の妄想と熱い想いとして、生活の仕方、社会の関わり、技術の変化があるにも関わらず、キッチンという市場が変わらない。自分達がありたいライフスタイルにふさわしいものを作りたいという思いがあった。

それによって、「これからの社会とこれからのライフスタイルのためのキッチンの未来ビジョンによる、個人の笑顔、家族の笑顔、社会の笑顔がある世界」というビジョンが掲げられた。未来ビジョンを体験できるプロトタイプを試行し、実際に料理をすることができるプロトタイプと料理の体験を自分達で作り上げていった。

しかしこういったプロジェクトをたくさん生み出すためには、組織デザインと文化の変化が必要となる。

今までの仕事のやり方とは全く変わってくるので、評価な採用も変えていく必要がある。新規事業を推進するための組織をつくり、ビジョンを実現化するための組織の在り方を模索しながら、新規事業を推進していっているという事例だった。

仕事は楽しい方がいい。ライフプロジェクトのようになったらそれは理想。そうなると成長したくなるし学ぶことだって楽しくなる。

個人は変容することは社会の変容につながる。またシステムを変容させないと個人は変容しない。

壮大なテーマにはなるが、個人とシステムという両方の側面から実践を通じて考えていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?