調布市つつじヶ丘周辺の地層について

僕は専門家ではなくただの好事家である。が、だからこそ非常に気になるわけだ。例の「調布市つつじヶ丘周辺における土地の陥没事故」の話である。以下、好事家なりに考えてみたいと思う。

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1468283581871/files/20160804.pdf

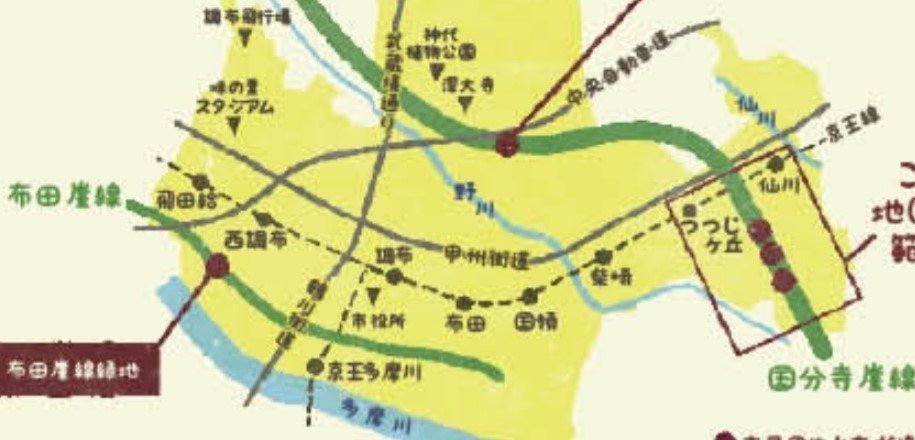

この画像がわかりやすかったので使用させていただく。――まず最初に確かめておくべきことは、調布市の市域が二つの崖線に挟まれた台地上にあることだ。右上に走るのが有名な「国分寺崖線」であり、左下に走るのが「布田崖線」であり、いずれも大昔に多摩川が削った跡である。訳あってこの辺りを自転車で走ったことがあるのだけれど、この二つの崖線の間はほぼ平坦な土地になっている。中央に「野川」が流れているが、大きく土地を削り取るほどの川ではない。

左下にある「布田崖線緑地」はけっこう大きな縄文遺跡である。これは極めて重要な手掛かりで、大きな縄文遺跡があるということは、つまり調布周辺においては太古より、多摩川はこの「布田崖線」を乗り越えるほどの氾濫をしていないわけだ。なぜなら、縄文人はまだ治水土木の技術を持たなかったので、多摩川のような大きな河川が氾濫するような場所に集落を築くことはなかった、と考えられるからである。

そこで問題の「つつじヶ丘」の場所を改めてじっくりと眺めてみたい。有名な「国分寺崖線」というやつは、あちこちに湧水が見られる、実にもの凄い崖である。この「国分寺崖線」の上側(図の右上の土地)がいわゆる武蔵野台地になるわけだから、従って、「つつじヶ丘」という土地は武蔵野台地の下にあることになる。そもそも武蔵野台地の上にあれば、データセンターが集まるほどの堅固な台地なのだから、本当にトンネル工事で重大なミスでも起こしていない限り、土地の陥没はちょっと考えにくい。

問題は、「国分寺崖線」の曲がり方と、「つつじヶ丘」との位置関係だ。多摩川は図の右上から左下へと南下しつつ流れを変えてきたわけだから、かつて、いまの「野川」の辺りを流れていた時期があった。そのとき、「国分寺崖線」が図のように大きく折れ曲がっていたとすると、「つつじヶ丘」周辺でなにが起こるかは、容易に想像がつく。――そう、砂が溜まる。多摩川は左上から右下に向かって流れるので、上流から運んでくる砂は、ちょうどうまい具合に凹んでいる「つつじヶ丘」の辺りで、抱え込まれるように堆積しやすい。そして凹んでいるが故に、その後、下流へと押し流されて行くことがない。

「丘」と名付けられているように、この「つつじヶ丘」という場所は、「国分寺崖線」と「布田崖線」の間にありながらも、調布市街の辺りに比べ、いくらか土地が盛り上がっている。しかしそれは、決して削られずに残った武蔵野台地の一部なのではなく、多摩川が運んできた砂の堆積なのだ。――そう考えると、その下にトンネルを掘ったら穴が開いたという事態にも、納得がいくだろう。むろん、トンネルなど掘らなければ起こらなかった陥没事故かもしれけれど、起きてみれば、起こるべくして起きたとも想像できるのである。(綾透)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?