『青芝』とはなんのことか。武相困民党の碑のあるお寺の住職にまつわる昔話。

以下は、今は削除されてしまった、ややリバ通信ブログに投稿した記事を、多少編集して掲載します。(削除されているので、著作権が著作者に戻ったものと考えます。)

はじめに ことのはじまり

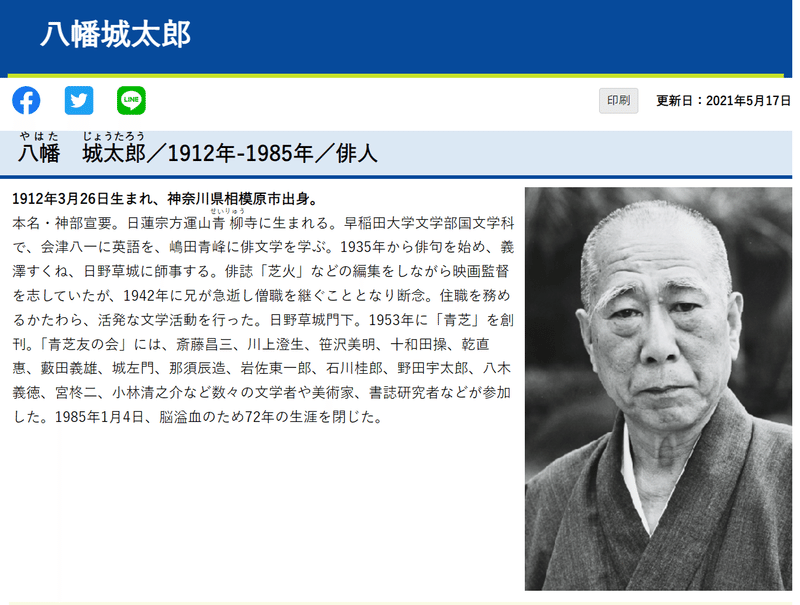

『青芝』は 相模原市上鶴間 青柳寺の住職であり俳句人でもあった、筆名 八幡城太郎が主宰していた俳句誌です。昭和28~60年 城太郎没まで続き、当時の多くの文人が寄稿していました。

その俳句誌が、ややリバ通信、自由民権となんの関係が?

ここで、私事を少しお話します。令和2年8月から始まったややリバ生配信で渡瀬裕哉氏から、地元の自由民権家について調べると面白い、という話をきき、地元、神奈川県川崎市の図書館の郷土資料室へ行ってみました。

ある本をめくると、地元のお寺で自由民権運動の演説会が開かれていたことを知りました。「ほんとにあったー!」と嬉しくて、「お寺で演説会があったみたい!」とツイートすると、あるフォロワーさんから返事がありました。

「青柳寺だ!(たぶん)」

「青柳寺?どこかできいたなぁ…え?青柳寺って…!」

それは祖母の実家のお寺でした。母が里帰りするときに立ち寄るお寺の当時の僧侶が、八幡城太郎でした。ときどき本を頂いて、お礼の代わりに感想文を送ったこともあり、私を可愛がってくれました。

僧侶にしては妙な色気があるなぁ、と子供ながらにちょっと近寄り難い感じがしたのを覚えています。

最近ではお寺にもすっかりご無沙汰していました。そして、青柳寺境内に「武相困民党発祥の地」という石碑が建っていることをこの時知りました。

「武相困民党」も初耳です。

私の頭の中は何が何やら?でいっぱいでした。

とにかくまずはお寺を訪ね、石碑を見学しました。

労組がバスで碑を見学に来ていることを知りました。

ますます訳が分からなくなりました笑

なぜここに石碑があるのか。。。

この疑問を軸に、武相困民党のことを調べるうち、石碑を建てることを思い立ったのは城太郎だったことを知りました。

城太郎と青芝と武相困民党

城太郎は、武相困民党百年目の石碑建立の準備を進めながら、完成の前年に突然、脳溢血で倒れ、無言のまま亡くなりました。

どこかに、石碑を建てるに至った思いが書いてあるに違いない、と考え、残された文献をあたりました。

すると、神奈川県の自由民権運動の研究家、大畑哲(おおはたさとる)氏が『青芝』に自由民権運動と武相困民党について連載をしていたことが分かりました。

そこで、町田市の施設所蔵の『青芝』実物の当該箇所を調べ、武相困民党のあらましを知りました。

※武相困民党とは※

明治10年代からの地租改正を端緒とする自由民権運動により、国民の声を国会に届ける運動が広まった流れがありました。日本全国で民主主義について勉強するグループ(結社)があちこちに作られ、演説会や勉強会が小規模な集まりから、大規模な集会に至るまで、盛んに行われました。当時の神奈川県は三多摩地区を含み、全国でも結社や演説会が活発な地域でした。横浜港からの絹糸の輸出で大変に活気があり、また欧米の書物も輸入され、勉強熱も盛んだったからのようです。

西南戦争によるインフレを止めるため、明治17年の松方政権の、紙幣を焼くという極端なデフレ政策により、元手が大きい養蚕農家が大打撃を受け、借金や税金が払えなくなりました。当時の豪農家が地元の養蚕農民を助けるため私財を投じて立ち上がり、銀行、高利貸しに直に交渉するという運動は武州と相州 (当時の神奈川県下)で分散して頻発していましたが、明治17年7月31日 青柳寺の境内に集まった300人の武州と相州の農民が集まり交渉したことがきっかけとなり、その後の過激化した事件が頻発していったことから、のちに困民運動の発祥、という認定がされたようです。

当時の県に請願で訴える、と正攻法での働きかけでしたが、なかなか事情が好転せず、活動が過激化、テロ化し、殺人事件(例:秩父事件)にまで発展する事態となり、最後は警察により首謀者は逮捕され、運動は失敗に終わりました。

大畑哲氏と城太郎は、 城太郎の俳句の弟子の夫が大畑氏と同僚だった縁で親交を深めたとのこと。

大畑氏の研究の一端を青芝に連載することを城太郎が依頼し、城太郎も自由民権運動や武相困民党について理解を深め、困民党指導者の菩提寺でもあったことから石碑の建立を願ったのだと推察します。(はっきりと書かれたものは見つかりませんでした。)

自由民権運動は百年後に復活運動がありました。武相困民党の歴史も百年、隠されていたようです。殺人事件にまで発展したこの出来事を、子孫は語りたがらなかったこともあると思います。けれども、どこかで誰かが違った視点から手記に残しているもので、それが百年という時間を経て発見されたり、研究者が書物を残しています。

『青芝』も、俳句誌でありながら、自由民権の歴史を繋ぐ役割をしていたことに驚きました。

町田市の「ことばらんど」という図書館の書架にある青芝を出していただいて調査した様子。

青柳寺、自由民権資料館にも再度足を運び、『青芝』を収納している図書館にも行ってきた報告動画です。

そして今私たちは

今、日本は飢える心配は無い国です。世界の中でも自由な国です。さりながら、失われた30年と称されるように、デフレ、増税政策を政府が変更することなく、経済の低迷が続いています。領土、拉致、歴史など諸外国との間でも日本国が誇り高く対応すべき課題が残されています。

日本国が今一つピリッとしない原因。それは、官と政が癒着し、民が声を上げることを忘れているか、諦めていること。その癒着の原因は、減税勢力が皆無で、ひたすら受益者仲間で規制と税を増やし続けていることだと思います。

国民が目覚め、声を上げ始め、 規制改革、減税勢力が増えることにより、政策が切磋琢磨される。その結果、経済が強くなることにより、他の問題も解決へと動いていく。そうして日本国民は自信と誇りを取り戻し、感謝の国、日本がやがて世界をリードする!

今こそ、国民が声を上げる、その時が来たのではないでしょうか。

おわりに

ややリバ生配信を通しての城太郎との思いがけない再会、そして『青芝』に託された自由民権、武相困民党の物語を、ややリバ通信に寄稿する、という、運命のような出来事に心底驚いています。

けれども、これは偶然ではなくて、今こそ自由民権の意志が再び目覚めるときが来た、神計らいなのではないかしら、そんな気がしてなりません。

書き終わって、あることに気づきました!

『青芝』と「ややリバ」って韻を踏んでる笑!

それに、

あっ! 青芝って… 草…… 草の根だー!

これって、出来すぎです笑!

今日も減税、明日も減税、令和の大減税!

【参考文献】

小林孝雄 『近代川崎の民衆史』

山本つぼみ 『評伝 八幡城太郎』

青柳寺蔵書 『武相困民党建碑記念誌』

大畑哲 『青芝』S44.1~S48.4 連載 「大矢正夫論」

大畑哲 『自由民権運動と神奈川』

座間美都治 『青芝』S44.1k~S48.4連載『相模原の歴史』

【謝辞】

町田市立自由民権資料館 学芸員 井上茂信 様

ネットワーク市民アーカイブ 運営委員 杉山 弘 様

町田市民ことばらんど

青柳寺 神部暁子様

ご協力を心より感謝申し上げます。

よろしければサポートをお願いいたします!行政研究、地域の活動へ生かして参ります💕