政策評価を求める請願がきっかけ!地方議会運営ローカルルールからみえた謎は、民主主義の実態に迫るテーマとなり得る?💕

令和2年4月からTwitter上で始まった、ワタセユウヤフォロワーとしての減税を訴える国民運動のひとつとして、地方議会へ請願を出してみよう!という呼びかけがありました。

これはチャンネルくららでも、放映されました。

このとき、川崎市議会に「国へ消費税減税を求める意見書」の請願を提出したのが、投票行動以外に議会に関りを持った最初の体験でした。

そして、今年令和3年9月に「政策評価を求める請願(略称)」を提出しました。請願26号としてHPに掲載されています。https://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000126/126523/seigan026.pdf

※請願について

有権者が、住んでいる自治体の議会や国会に要望したいことを、その要望に賛同する議員の署名が一筆以上あれば請願として成立する。

署名した議員のことを「紹介議員」という

要望の内容によって各種委員会に議題として送られ、審議され、決議か保留か、が話し合われ、その後本会議において賛成反対弁論があり、その後最終的に決議される。※

今日は、請願の内容のことではなく、そのことがきっかけで判明した市議会における議会運営ルールにまつわる民主主義はこれでいいのか?という問いかけを発表したいと思います。

請願26号の紹介議員は無所属議員、重冨達也議員 環境委員会所属 一名でした。

政策評価や税制などに関する請願は総務委員会に送られます。

市民は傍聴はできますが、発言はできません。

自治体によっては、発言が許されているところもあるようです。

総務委員会を傍聴して思ったことは、この議場に、この請願に賛成の発言をしてくれる議員は一人も居ない、ということでした。

私の請願を説明しているのは、役所側でした。

不採択になりましたが、本会議には送られます。

きっと本会議で賛成答弁がきけるだろう。。。

(前回の請願のときは、共産党議員による賛成答弁があったからです)

ところが重冨さんは、賛成答弁は無い、という。

会派でないと賛成答弁ができないらしいのです。

本会議ではとうとう、賛成答弁はなく、不採択となりました。

ここで、疑問。。。紹介議員がいるからこそ、請願が成立したのに

総務委員会から本会議まで、一度も賛成答弁がなされない議会運営は

民主的といえるのか?

議会局の方に、率直にそのことをお尋ねしたところ、

川崎市議会では「議員は自己の所属する委員会に請願が付託されたとき、紹介議員にならない」※んですよ、とのことでビックリしました!

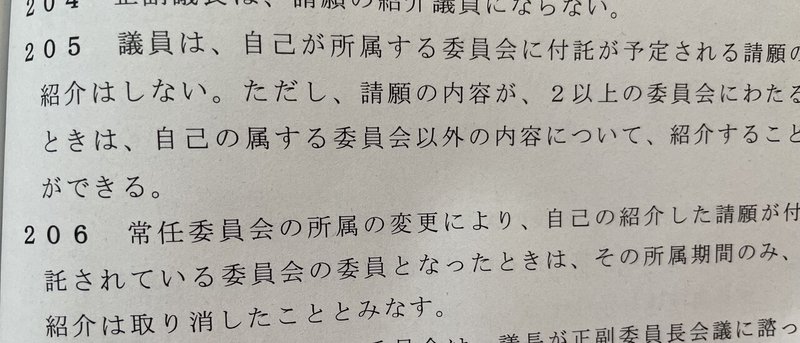

※議会運営の手引き 令和元年2019 第10章 第1節 205

何人かの区議や市議、また同じ県下の政令市である横浜市、相模原市にもそのようなルールはありませんでした。

神奈川県議会にはありました!

さらに質問すると、県議会は昭和26年のルールブックに掲載されているのが最初。ルールの理由は分からない。とのことでした。

川崎市議会は、昭和56年に初めて議会運営ルールが明文化され、そこにすでに同じルールが記載されている。理由は分からない。

そして、この議会運営ルールは、各会派の団長が集まって非公式な公式笑の「団長会議」によって決められ、表向きは議会運営委員会で承認されるので、結果のみ議事録には掲載されるのですが、その理由や結論に至る経過は明文化されないのです。

そして、この議会運営ルールは、議員に頼むか、情報開示請求しないとみられない、一般には陽には知らされていないルールなのです。

この件(請願が無効になる件)の対処法として、議員が翌年度に違う委員会に所属するのを待てばとりあえずの問題解決、なのかもしれませんが、どうしても腑に落ちないのが、

理由の分からないルールが未だに継続されている、という事実です。

これとともに、賛成答弁の無い議会運営にも納得ができないでいます。

N党の議員秘書には、憲法違反にあたる可能性がある、また地方自治法124条違反になる可能性が高い、という指摘がある、と教えてくださいました。

請願が法律違反かどうかを問う、という課題もありますが、

それとは少し離れて、理由の分からない、明文化されていないルールが未だに残り、それが国民の請願権を狭めている、という現実をこのまま放置してよいのか、

何かもっと大きなテーマ、地方議会における民主主義のルールを進歩発展させる、な~んてことに繋がるのなら、拘って追究してみてもよいのかなぁ。。。と。

そのあたりを皆さんにもご意見伺いたいと思いました。

そう思ってたら、こちらの自治体にもありました!大阪府富田林市です。

そうなんです。

— マナト@チームこの界隈 (@ilovenippon17) December 7, 2021

「本会議の正副議長」および「請願が付託される先の委員会の委員は、その請願の紹介議員にはなれない」という議会内のルールがあるようで、

今回の請願は「総務文教常任委員会」に付託されるため、そこに所属する議員には、紹介議員になっていただけないと説明会されました。

上のペーパーは、議会局の方からいただきました。

— マナト@チームこの界隈 (@ilovenippon17) December 7, 2021

こういうことって、他の自治体でもありますか?

正直「総務文教常任委員会」には、市議15人のうち9人が所属しているので、残りの6人の中から紹介議員を探さないといけなくなっていて。

ゲームの設定が最初からハードモードになってしまっています汗

やっぱり追及する?笑

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

この件を、令和3年12月10日倉山塾東京支部ヤングライオンユニット オンライン勉強会で発表し、参加者の倉山塾生からフィードバックいただきましたので、こちらに記録します!

〇市議会は、もしかすると県議会の真似をしているかもしれないので、各都道府県なら47個なので、調べられない数でもないので調べてみたら傾向がわかって面白いかもしれない。

〇自分も、自分の自治体がどうなってるか気になったので調べてみようと思った。

〇民主主義のレベルは国民のレベルなので、もっと国民が賢くならなければいけないと思った。

〇せっかく紹介議員がいるのに、付託委員会に出席できず、賛成意見が出されないのは、普通の企業でいえば、お客様の声が届いていない状態をイメージした。それはとてももったいないことだと思った。

〇倉山塾長がいう、七五三改憲のように、まず誰もが納得するような、簡単に変えられそうなところから手をつける、という方法でいくといいのでは?と思った。

皆さんの意見を伺って、今思うこと。。。

確かにこのルール自体は憲法違反の疑いがあったとしても裁判を起こすほどのものとは思わないんだけれども、この根拠のないルールをみんなで興味を持ってワイワイ話題にしてみたら、みんな自分の自治体の議会に興味を持ったりするきっかけになるし、このことがきっかけで何かおおきなうねりになったりして!笑💕 と思ったのでした!

倉山塾ヤングライオンチームのみなさん、ありがとうございました!

減税あやさん💛

よろしければサポートをお願いいたします!行政研究、地域の活動へ生かして参ります💕