東近江市近江商人博物館「商家の美術展」(-2024.6.30)

閲覧ありがとうございます。日本絵画一愛好家です。

先日の今くるよ師匠の御訃報と、増山江威子先生の御訃報に接し、僭越ながらくるよ師匠と増山先生の多大なるご功績を讃えさせて頂きつつ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

さて、晩春なのか初夏なのか微妙な時期の過日に、滋賀県東近江市の東近江市近江商人博物館・中路融人記念館において絶賛開催中の「商家の美術展 近江商人の里に伝わる逸品たち」展を拝覧して参りました。

本展の開催期間は、本年2024年4月27日から6月30日までですので、本投稿の時点でも絶賛開催中です。

もともと本展にはお伺いする予定がなかったのですが、とある理由で東近江市にお伺いしましたので、そのついでというのが申し訳ないのですが、近江商人博物館・中路融人記念館にお伺いして本展「商家の美術展」を拝覧いたしましたところ、予想外にたいへんな激萌えを頂戴いたしました。

僭越ながら、東近江市近江商人博物館のウェブサイトにリンクを張らせて頂きます。

近江商人博物館・中路融人記念館には、これまでも何度か訪問させて頂いております。投稿済の記事であれば、下記の「跡見学園女子大学花蹊記念資料館「没後80年跡見玉枝」展」においても、桜画ならびに織田瑟々先生に関連して言及させて頂いております。

上記の記事では、「東近江市中路融人記念館」とだけ記載しておりますが、中路融人記念館と近江商人博物館は、同じ建物内に所在しており、実体的には同一のミュージアムと考えてよいかと思います。

鉄道の最寄り駅はJR琵琶湖線(東海道本線)の能登川駅です。新快速が停車する駅ですのでたいへん便利だと思います。能登川駅は自由通路となっているコンコース上に改札が1ヶ所で、その両端が東口と西口になっております。

東口を出てすぐの所には、滋賀県を代表するスーパーマーケット、鳩のマークの平和堂が所在しております。西口には、近江鉄道バスの駅前バス停があり、ここから神崎線・八日市駅行のバスに乗車して、約10分程度で「金堂」バス停で下車し、この「金堂」バス停から五箇荘金堂地区内を歩いて10分から15分くらいで、近江商人博物館・中路融人記念館に到着します。

ということで、近江商人博物館・中路融人記念館を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

こどもの日もしくは端午の節句に近い時期ですので、入口前の駐車場に鯉のぼりが掲揚されておりました。写真撮影時には風が凪いでいたので、鯉のぼりさんたちは元気がありませんでしたが、そこそこ風が吹けば、鯉のぼりさんたちは元気に泳いでいらっしゃいました。

なお、東近江市の五箇荘金堂地区は、近江商人発祥の地のひとつだそうで、町並み保存地区でもあり、歩いているだけでもなかなかに楽しめるところです。

とはいうものの、今も多くの地元の方々がお住まいになられておりますので、最近の観光公害の問題もあり、この地区を散策するにしても当然のごとく配慮は必要になるかと思います。

東近江市のウェブサイトに、五箇荘金堂地区を紹介されるページがありましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

本展「商家の美術展」ですが、同じ名前で2022年9月23日から12月11日にかけて同館で展覧会が開催されていた模様です。アーカイブがありましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

この展覧会、2022年4月23日から6月19日にかけて滋賀県立美術館で開催され、その後、笠岡市立竹喬美術館と富山県水墨美術館に巡回した「生誕150年 山元春挙」展に合わせた企画展だった模様です。弊方、まったく存じ上げておらず、日本絵画の愛好家として大失態でした。

本展「商家の美術展」2024年版が、2022年版の「商家の美術展」と全く同一の展示構成なのかわかりませんが、本展2024年版も、山元春挙先生が「主役」のおひとりでした。

春挙先生については説明するまでもないと思います。竹内栖鳳先生と並んで「京都画壇の双巨頭」、「当代日本画家の大明神」と呼ばれた巨匠でいらっしゃいます。

本展のもうひとりの「主役」ですが、「日本の化学繊維市場の礎を築いたパイオニアの一人」といわれる近江商人の近代実業家、藤井彦四郎氏です。僭越ながら彦四郎御大と呼ばせて頂きます。

彦四郎御大に関しては、ノートルダム女学院 中学高等学校のウェブサイトにおける「和中庵」のページが詳しいかと思われます。僭越ながら下記にリンクを張らせて頂きます。

本展「商家の美術展」2024年版の展示構成は、次のようなものでした。下記の No. は展示リストの作品番号です。

§1 山元春挙と近江商人

No. 1 「登りあゆ」 山元春挙(個人蔵)

No. 2 「雪中漁村図」 山元春挙(個人蔵)

No. 3 「雪間月図」 山元春挙(個人蔵)

§2 山元春挙と藤井彦四郎

No. 4 「秋草小禽図」 山元春挙(近江商人屋敷 藤井彦四郎邸蔵)

No. 5 「伊吹山三兆」 山元春汀(同館蔵)

コラム①「春挙画伯を偲んで」(パネル展示)

伊吹山山頂の石室写真(写真立て)

§3 藤井彦四郎ゆかりの品々

No. 6 「三保の富士」 小野竹喬(同館蔵)

No. 7 「山水図」 山元春汀(近江商人屋敷 藤井彦四郎邸蔵)

コラム②「彦四郎と春汀」

No. 8 「冬景色」 山元春汀(近江商人屋敷 藤井彦四郎邸蔵)

No. 9 「驢馬を牽く女」 原田西湖(同館蔵)

No. 10 「小野小町図」 原田西湖(近江商人屋敷 藤井彦四郎邸蔵)

No. 11 「毛糸を編む女」 作者不明(同館蔵)

§4 もう一人の近江商人出身画家 邨松雲外

No. 12 「富士の図」 邨松雲外(同館蔵)

No. 13 「俳句四季」 邨松雲外(同館蔵)

No. 14 「写生帖」4帖のうち3帖 邨松雲外(同館蔵)

No. 15 「春挙から雲外への手紙」 山元春挙(同館蔵)

コラム③ 同門の友情 雲外と春挙

§5 雲外と塚本定右衛門家

No. 16 「短冊箱」 塚本さと(同館蔵)

No. 17 「文箱」 塚本さと(同館蔵)

No. 14 「写生帖」 4帖のうち1帖 邨松雲外(同館蔵)

No. 18 「森寛斎翁之像」 邨松雲外(同館蔵)

No. 19 「京洛四季図」 野村文挙(同館蔵)

§6 ふるさとを愛した洋画家 野口謙蔵

No. 20 「水墨山水図」 野口謙蔵(同館蔵)

No. 21 「水村清明」 野口謙蔵(同館蔵)

No. 22 「わか竹」 米田雄郎・野口謙蔵(同館蔵)

なお、本展、当然のごとく写真撮影禁止ですので、写真はございません。

本展のダブル主役でいらっしゃる春挙先生と彦四郎御大以外に、作品が出陳されている先生方について簡単に触れさせて頂きたいと思います。

まず、山元春汀先生ですが、春挙先生の甥で春挙先生門下でいらっしゃいます。コラム②「彦四郎と春汀」によれば、春挙先生歿後も、彦四郎御大は春汀先生を支援されていたそうです。

例えば、春汀先生が第9回文展に向けて作品制作のために、彦四郎御大の御屋敷の2階を借りたいと申し出て、彦四郎御大もこれを快く受け入れ、そして制作された春汀先生の作品「華厳」は、入選して褒状となったそうです。

次に、原田西湖先生も春挙先生門下でいらっしゃいますが、数点の官展出品作が確認される以外は、未だその詳細が分からないそうです。

本展で展示されていたNo. 9, 10の二つの作品は、文展への出品が途絶えた1915年(大正四年)以降の西湖先生の動向が分かる資料としても貴重なものなのだそうです。

原田西湖先生といえば、泉屋博古館所蔵の「乾坤再明図」が有名だと思います。弊方、2022年3月19日から5月9日まで泉屋博古館東京で開催されておりました「日本画トライアングル 画家たちの大阪・京都・東京」にて、この「乾坤再明図」を拝見しております。

同展のアーカイブが泉屋博古館東京のサイトにありましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。「主な展示品」を横スクロールすると、「乾坤再明図」が出てくるかと思います。1903年の作品なのですね。

ちなみに、このときは板橋区立美術館にて2022年3月12日から4月17日まで開催されておりました「建部凌岱展」とハシゴさせて頂いております。

本展に出陳されている2作品のうち、No. 9の「驢馬を牽く女」は、六曲一隻の大作の屏風で、本展のフライヤー(チラシ)にも採用されております。弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影すると非常にわかりにくかったため、たいへん恐れ入りますが、ウェブサイトで公開される本展のフライヤー(チラシ)データからキャプチャした画像を掲載させて頂きます。

こちらも解像度が微妙ですが、作品の全容は把握しやすいのではないかと思われます。泉屋博古館所蔵の「乾坤再明図」と同様に、たいへん人物(女性)の描写が繊細にして絶妙であると弊方強く思っております。

なお、原田西湖先生の作品は、かの有名な培広庵コレクションにも含まれている模様です。

また、僭越ながら、本展「商家の美術展」で掲示されていた原田西湖先生のプロファイルを弊方が手書きメモした要約の翻刻を、下記の通り引用させて頂きます。

原田 西湖(はらだ せいこ) 1880-1926

山口県萩出身。本名安次。中学校卒業後京都に出て、初め森寛斎門下の岩島虹石、のちに山元春挙に師事。1903年の第5回内国勧業博覧会出品の「乾坤再明」で褒状、1912年の第6回文展「謡」で初入選初褒状。第8回文展で「たそがれ」が再入選。

次に、邨松雲外先生ですが、弊方、お名前は存じ上げているものの、その作品を拝見したことはこれまでなかったと思います。

雲外先生に関しては、例えば、偉大なるサンライズ出版発行で、石丸正運先生編集の『近江の画人 海北友松から小倉遊亀まで』(2020年発行、著者:井上ひろ美・大原由佳子・國賀由美子・高木文恵・森岡榮一・山口真由香)の第56-57ページに掲載されている作家・作品解説を拝読したくらいでした。

過去に本館・近江商人博物館において雲外先生の展覧会が開催されたそうで(「湖国の自然画家 邨松雲外」2001年9月15日から10月14日まで)、図録も発行されたようですが、かなり前に売り切れた模様です。

インターネットを安直に検索すると、2017年1月7日から22日にかけて、滋賀県東近江市の八日市文化芸術会館にて「東近江市ゆかりの芸術家展Vol.8 邨松雲外」という展覧会も開催されていた模様です。八日市文化芸術会館のウェブサイトにアーカイブが残っておりましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

雲外先生は、森寛斎先生の門人だったそうですが、春挙先生も森寛斎先生の門人で、同じ時期に寛斎先生の下にいらしたそうなので、たいへん親しかったようです。

本展では、No. 15の「春挙から雲外への手紙」という資料も展示されており、コラム③でもお二方の親交が解説されておりました。

春挙先生からの手紙は、東京滞在中に雲外先生に送られたものだそうで、雲外先生が東京の新聞に掲載された、雲外先生の作品の批評を春挙先生に送って欲しいと依頼し、それに対する春挙先生からの返信だったそうです。

東京の新聞に掲載された批評はネガティブなものだったようですが、春挙先生のお手紙は、当時ご病気でいらした雲外先生を気遣いつつ、批評の内容に一喜一憂することなく不変の信念を大事にするよう雲外先生に助言される内容だったようです。春挙先生のお手紙の一部(最後の方)を手書きメモしたものを、僭越ながら下記の通り翻刻して引用させて頂きます。

兎に角君も早く病気を快く

なつて世の中の色眼鏡先生を天辺

の雲外からながめて見玉へ

「色眼鏡先生」という表現や、雲外先生のお名前を用いた励ましの言葉などが、格調高い感じがします。ほんまに雲外先生と春挙先生は仲がよろしかったようですね。

次に、塚本さと先生は、画人ではなく、近江商人家系のご出身で、黎明期の女性教育者だったそうです。

雲外先生は、近江商人の塚本定右衛門家に奉公していたそうですが、二代定右衛門定次御大は、文化芸術や教育に支援を惜しまなかったそうで、雲外先生も画人になるため奉公を退職して森寛斎先生の門人となるのですが、その後も定次御大や塚本家のみなさまと交流が続いたそうです。

塚本さと先生は定次御大の妹でいらして、雲外先生は、娘に同じ名前を付けるくらい、塚本さと先生をたいへん尊敬していたそうです。

野村文挙先生は、春挙先生の最初の師匠でいらした円山四条派の画人で、近江商人の家系に連なり、春挙先生の親戚筋にも当たるそうです。春挙先生が森寛斎先生の門下となり、文挙先生は東京に活動拠点を移されたそうですが、その後も、春挙先生と文挙先生との師弟関係は「通信教育」のようなかたちで続いていたそうです。

次に、野口謙蔵先生ですが、日本洋画の世界ではたいへん著名な画人でいらっしゃるかと思います。近江商人の家系にお生れになり、伯母様がかの偉大なる野口小蘋先生です。米田雄郎先生は、歌人で野口謙蔵先生の生涯の親友でいらしたそうです。

東京藝術大学のギャラリー「藝大アートプラザ」のWebマガジン“Art Plaza Times”に、野口謙蔵先生の記事があり、米田雄郎先生とのご関係にも触れられておりますので、ご参考までに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

最後に、近江商人博物館・中路融人記念館の入口に掲示されていた本展の案内看板を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

この看板にもポスターにもフライヤー(チラシ)にも採用されている作品が、作者不詳のNo. 11 「毛糸を編む女」でした。この作品を拝見したとき、弊方の第一印象は、とある作品に作風が似ているのではないかということでした。

それは、昨年2023年7月15日から9月10日まで京都文化博物館にて開催されていた「星野画廊コレクション 発掘された珠玉の名品 少女たち」展図録の表紙にも採用されている、粥川伸二先生の「娘」という作品でした。僭越ながら「星野画廊コレクション 発掘された珠玉の名品 少女たち」展図録の表紙を弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

先ほどの看板の写真ではわかりにくいので、本展のフライヤー(チラシ)に掲載されていた「毛糸を編む女」を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影してトリミングしたものを、僭越ながら下記に掲載させて頂きます。

これら2作品を比べてみると、・・・似てませんね。

最初「毛糸を編む女」を拝見したときには、似てる! と思ったのですが、改めて見比べてみると、モチーフが洋装と和装がコラボした若い女性であることくらいで、全体的な表現に共通性を感じることはできませんでした。

また、粥川伸二先生の「娘」には、画面左下に「伸二繪」という署名(款記)と、白文方印のおそらく「粥川之印」が捺印されていました。

これに対して、「毛糸を編む女」では、署名はなく、朱文方印の2文字の印が捺されているだけでした。

この朱文方印の篆刻がよくわからなかったので、単眼鏡で確認してメモして自宅で安直なインターネットの検索により、文字の特定を試みました。そうすると「印悊」という文字であろうこと、「悊」は、哲学の「哲」の異字体であろうことが推測されました。

「印哲」って何?! ということで安直にインターネットで検索すると、「インド哲学」の略称であるということで、よぉわからんなぁ、と思っておりましたところ、この印影、左から右ではなく右から左に読むべきでした。そうすると「悊印」になります。「悊」さんの「印」、という意味でしょうか?!

「哲」というお名前で思いだしたのが、山元春挙先生門下の勝田哲先生です。

2022年3月12日から4月17日にかけて大津歴史博物館において「蘆花浅水荘と山元春挙画塾」という企画展が開催されており、弊方も拝覧させて頂いたのですが、この企画展で勝田哲先生の作品が展示されておりました。

大津市歴史博物館のウェブサイトにアーカイブが残っておりましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。なお、この企画展も「生誕150年 山元春挙」展に合わせて開催された模様です。

上記のアーカイブでも確認できますが、「蘆花浅水荘と山元春挙画塾」展のフライヤー(チラシ)というかリーフレットでは、勝田哲先生は、「時には繊細で気品にあふれ、時にはモダンで大胆。全方位美人画家!」と紹介されておりました。

そこで、改めて「蘆花浅水荘と山元春挙画塾」展の図録に掲載されていた勝田哲先生の作品と「毛糸を編む女」とを比較してみました。

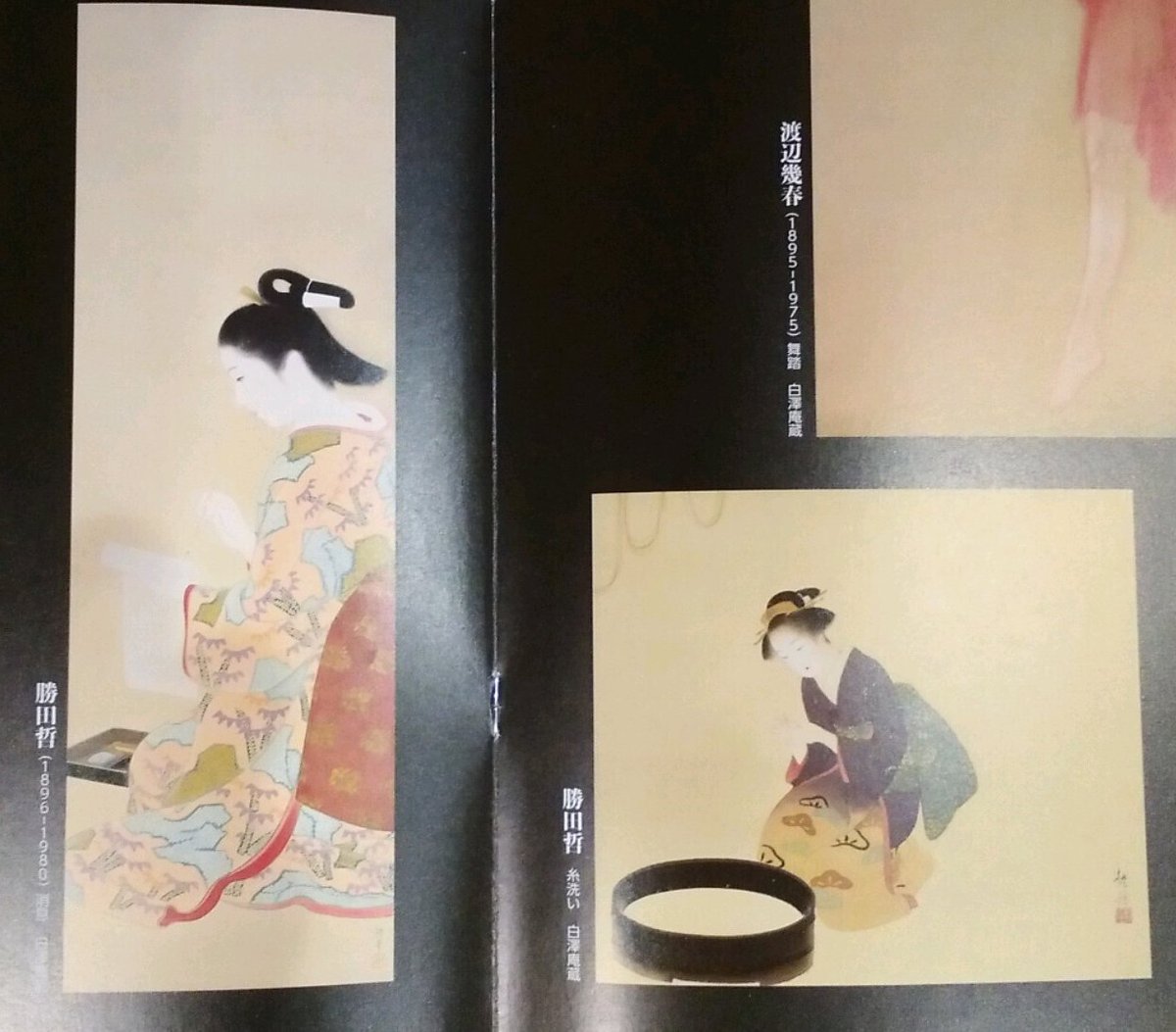

作風を対比確認する観点では引用の範疇に入ると判断しましたので、「蘆花浅水荘と山元春挙画塾」展に掲載されていた勝田哲先生の2作品「糸洗い」(同展図録第23ページ左下)と「消息」(同展図録第24ページ右)を弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

雑なもので光が反射してて分かりにくいかと思いますが、何となく勝田哲先生の作風はほんのり把握できるのではないかなぁと思っております。

「毛糸を編む女」とこれら作品との間に作風の共通性があるか、というと、弊方にはわかりませんでした。

先ほどの通り勝田哲先生のキャッチコピーが「全方位美人画家」ですので、「毛糸を編む女」のような作品を描かれても不思議ではないのですが、当然の如くシロウトの弊方には全くわかりません。

また、落款の篆刻印を確認すると、「糸洗い」は白文方印の「哲」であり、「消息」は朱文方印の「哲印」と読めました。「毛糸を編む女」では、先ほどの通り「哲」ではなく「悊」という異字体がわざわざ用いられておりました。

日本画の画人の先生方は、落款用に複数の篆刻印を用いられることが多いそうですので、勝田哲先生が「悊印」を用いられてもおかしくはないと思うのですが、異字体を採用されていることが何となく気になりました。

近江商人博物館の学芸員の先生方も、この辺りのことはご検討されているかと思いますので、やはり「毛糸を編む女」の作者は「不詳」とせざるを得ないのだと思います。

今回も長くなってしまいました。本来なら通常運転の範囲内なのですが、弊方の人生で最も悲しい出来事の影響のため、本投稿には、いつもよりもかなり時間を要してしまいました。

最後まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?