インサイトに至る

マーケティングインタビューのモデレーション、バックルームで観察のときの「インサイト」にたどり着く方法を提案する。

<インサイトは定着した>

インサイトは輸入?当初は購入の最後のひと押し、とか、心のボタンといわれ購入に強く結びついた解釈だった。

いっときはバズワードで終わるかと思われたが、多様な解釈を許容することでマーケティング用語として定着した。

多様な解釈とは新発見、Aha!体験、エウレカ、システム1のような概念とうまく融合し、「単なる気づき」として扱われることである。

マーケティングインタビューでもデブリーフィングの各自の印象にこの「得られたインサイト」の表現がよく使われる。

分析レポートで、分析とは別の文脈で「インサイト」を標記することも行われている。

インサイトと分析は別のものであり、インサイトにたどり着く道順は分析のそれとは違う。

<インサイトに至る道>

マーケティングインタビューでインサイトにたどり着く方法論のひとつを述べる。下記、表1に従って述べる。

モデレーターも見学者もインタビューフローの元になる仮説とは違う独自仮説を設定して、それを文章化(メモ)する。これがないとインタビューの流れに飲み込まれて独自のスタンスが失われる。

インタビューが始まったら発言を記録するようなメモ取りはしない。発言録は記録者が素晴らしいものを作ってくれている。

対象者の発言やノンバーバル情報を一歩引いて見る「すなおな観察者」スタンスに徹する。

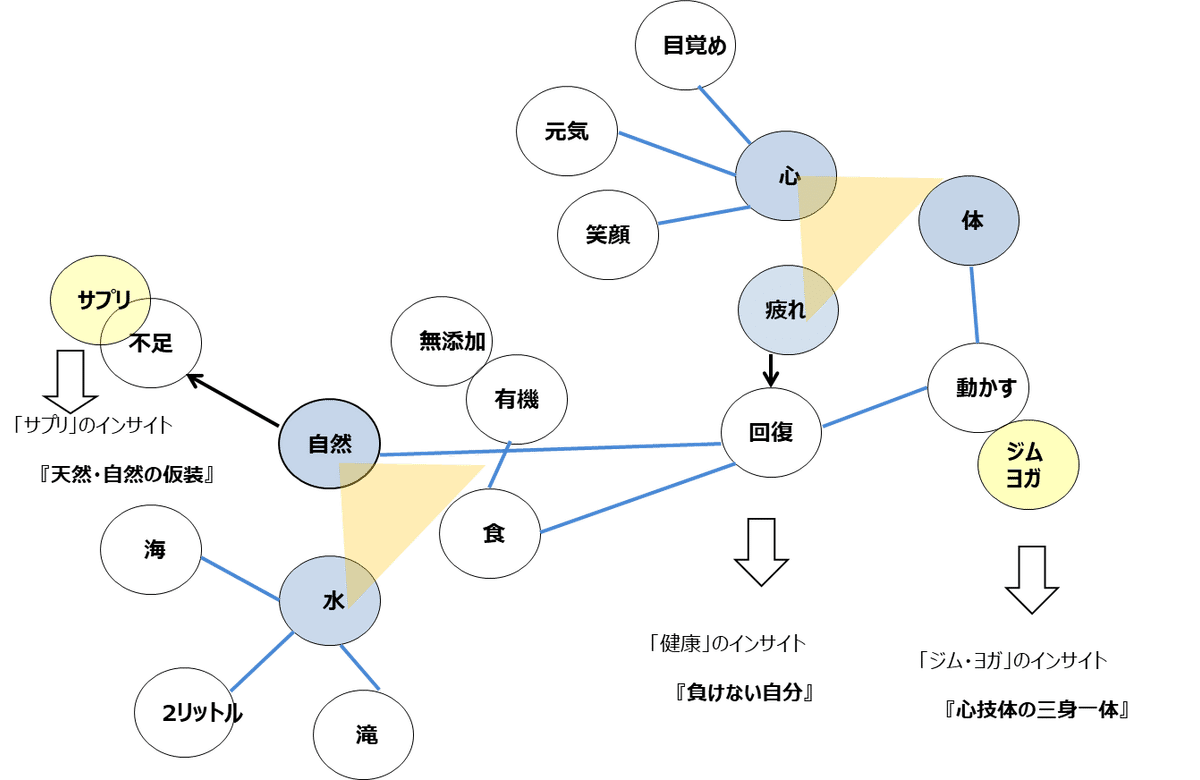

そこでキーワードのメモを始める。対象者の発言そのものでなく自分の解釈を入れてキーワードにする。キーワードが5つくらいになったらキーワード間の関係性を考えてネットワーク図を書き始める(図1)。

ここからがインサイトに至るプロセスである。

ベテランであれば暗黙知の方法論を暗黙知がないジャンルであればシステム1の方法論を採用する。

暗黙知とは近接項であるキーワードの塊から遠隔項であるインサイトにたどり着こうとする思考方法で具体的な説明はしずらい。

システム1はカーネマンが言う通り、右脳的、東洋的思考、直感・感覚、文系、多神教、自己生成などの特性を持つ。

ネットワーずが書けたら、ノード(キーワード)をリンクで結んで行く。

このときキーワードを記号接地させる思考法でインサイトにたどり着く。

<記号接地とはなにか>

この記号接地は遠隔項の分析でも重要で、記号接地できていない概念(インサイト)はマーケティング的には使えない。

インサイトに似た概念にAha!体験があるが、これは思いつき、そうだったのか!といった気づきであり「空耳アワー」なのでマーケティングでは使えない。

エウレカは科学的発見の瞬間であり、アルキメデスが風呂から飛び出したときは「アルキメデスの原理」の洞察は完了している。

Aha!体験は追体験が難しく、エウレカは追体験そのものと言える。

<インサイトの事例>

下記の図1は働く女性に「健康とダイエット」をテーマにメタファーインタビューしたときのインサイト発見プロセス。(2016年5月アウラ実施)

KH-coderの「共起ネットワーク」を自分の頭の中で作り出す要領。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?