Study83_2.レンコンの粘り成分=ムチンは間違い?

この記事は、同時に公開した「Study83_1.「レンコン」の粘りを抑えて舌触りの良いポタージュをつくるには?(レンコンの部位編)」の実験と並行して調べた内容をまとめたものです。記事の内容に「今回の実験」と言う記載が出てきますので、実験記事も一緒に見て頂くとより内容が分かりやすいかと思います。ぜひ同時にご覧ください。

ーーーーー

野菜の美味しさを日々研究している「野菜Labo」特製のポタージュを販売しております。

れんこんポタージュはゴクゴク飲めるお食事ポタージュ。

5種の野菜を楽しめるポタージュ詰め合わせも用意しております。

▼▼商品の詳細はこちらをクリック▼▼

レンコンの実験に伴い粘り成分について調べていると、レンコンの粘り成分と認識していた「ムチン」に関する驚きの論文が。

胃液のような動物粘液の主成分が糖タンパク質で,それをムチン1)と呼ぶことは科学的に正当であるが,唯一わが国だけでは,野菜や根菜類全般の「ねばねば成分」をムチンと呼ぶ誤った用法が蔓延しており,消化器官の健康解説,調理レシピ,食材や健康食品の効能紹介,地方特産野菜広告など,媒体を問わず,多数の掲載例がある2).

引用:丑田 公規:ムチン奇譚:我が国における誤った名称の起源,生物工学 第97巻 第1号(2019)

なんとレンコンの粘り成分がムチンだと認識していた事実は間違いで、その間違いは日本中に蔓延しているそう。

「調理の科学」系の書籍にはムチンの記載なし

でも「野菜の紹介」系には記載あり。

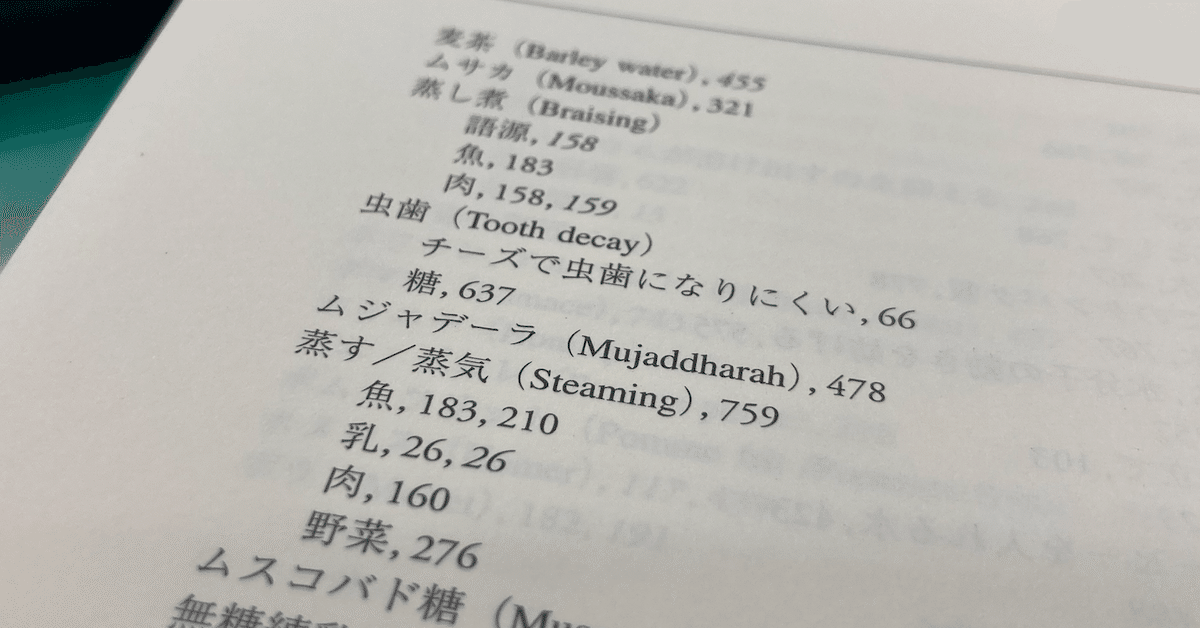

書籍はどうなのかと気になり、愛用している「マギーキッチンサイエンス」を見てみるも、索引にムチンというワードはありません。

その他調理の科学に関する書籍を探してみても「ムチン」という単語は見つかりません。しかし、「野菜検定公式テキスト」にこんな記載が、

ネバネバ成分のムチンと皮や節に含まれるタンニンが胃腸のはたらきを整える

引用:野菜検定公式テキスト

さらにGoogleで「レンコン 粘り成分」で検索してみると、「レンコンの粘り成分はムチンである」という情報が山のように出てきます。

公式に誤りを訂正している組織も

さらに情報を探っていくと、2020年7月20日に「公益社団法人 日本食品科学工学会」が公式HPで訂正を行なっていました。

当学会の前身である日本食品工業学会編の食品工業辞典の「むちん[ムチン]」の解説について、現在の科学的知見から以下のように訂正させて頂きます。

(訂正前)動植物より分泌される粘質物一般をいう。

(訂正後)動物より分泌される粘質物一般をいう。

引用:公益社団法人 日本食品科学工学会公式HP

-------

さらに、KAGOMEが公開している「山芋と長芋、栄養や違いを知っておいしく食す」という記事でも、2019年9月にムチンの掲載を削除したという案内があります。

鹿児島県指宿市(いぶすきし)のHPでも2021年8月に「オクラに含まれる成分を誤ってムチンと表記しておりましたが」と過去に作成した広報誌の内容について訂正が行われています。

さまざまな訂正時期を見ると、まさに最近訂正の流れがきているようです。

-------2021.2.7追記

ムチンは動物より分泌される成分のことで、植物には含まれない。これはどうやら本当のことのようです。「むちん」という音の響きが好きでした...むちむち... もう野菜ばかりを日々扱う私の人生で使うことは無くなってしまう言葉なのでしょうか...

じゃあ、レンコンの粘り成分はなんなの?

ではレンコンの粘り成分はなんなのでしょうか。最初に紹介した論文を読み進めてみると、こんな記述がありました。

しかし,1928(昭和3)年になって高橋9–11)により,山芋の粘液成分は,マンナン(多糖類,食物繊維の一種)とタンパク質の混合物であるとされた.

引用:丑田 公規:ムチン奇譚:我が国における誤った名称の起源,生物工学 第97巻 第1号(2019)

レンコンではなく山芋についての記述ですが、粘り成分の正体はマンナンとタンパク質の混合物なのだそう。レンコンの粘り成分も、タンパク質や何か別の物質との混合物なのでしょうか。さらにレンコンに関する論文を読みあさっていきます。

レンコンに含まれる糖質の大部分はデンプンである。タンパク質もわずかに存在し、粘液物質も含む。生および茹でたレンコンにおけるデンプン、タンパク質および粘液物質がどのように存在しているかを組織化学的方法により調べた。

茹でたレンコンでは、デンプンは糊化して貯蔵細胞を満たした。

引用:*佐藤 佳織, 阿部 真弓, 横山 恵, 冨岡 佳奈絵, 鈴木 惇:レンコンの組織構造,(2016)

レンコンに含まれる大部分は「デンプン」で、「タンパク質」もわずかに存在し、「粘液物質」も含む。どうやらデンプンとタンパク質以外にも粘液物質が含まれると認識されている様子。この粘液物質がなんなのかは本文が読めないので不明のまま。でも、「茹でたレンコンのデンプンが糊化し」とあり、ジャガイモもペースト状にするとレンコンと同じような種類の舌に残るねっとり感が出るので、レンコンの粘り成分の一部は「糊化したデンプン」なのでは、という気もしてきます。

ついでに、レンコンの赤みに関する記述も見つかった*

ポリフェノール含量は、良品質なレンコンに比べて、廃棄処分されている未利用な規格外レンコンで高い傾向がある。

引用:*鶴田 裕美, 柘植 圭介, 吉村 臣史, 澤田 和敬, 永尾 晃治, 柳田 晃良,日本調理科学会大会 セッションID: 1P-29:レンコンの節・部位ごとにおける栄養成分および抗酸化性評価(2014)

規格外のレンコンはポリフェノールが多く含まれる、という記述が。今回の実験で直径の小さいレンコンの色が変わりやすかったのはポリフェノールの含有量が多いから、と言えそうです。同じ論文を読み進めると、今回の実験を裏付ける結果が。

ポリフェノール量および抗酸化活性は、下位節(6節)で最も高かった。

部位ごとのポリフェノール量は、実に比べて皮で約2倍、節で約5倍の値を示し、抗酸化活性についても同様の傾向が認められた。

実、皮、節ごとの成分の違いを図にしてみると、こんな感じです。

今回の実験で赤みが出やすかったのはまさに「一番サイズが小さな若い部分」(この論文で言う6節)と「節に近い部分」でした。赤みが出た部位と、この論文で言われているポリフェノールが多く含まれいていた部分が一致しています。(この実験では、6つ節が連続したレンコンを使用しており、肉薄で規格外品になりやすい新節に近い方のレンコンを「6節」〜肉厚で流通している方のレンコンを「1節」と呼んでいます)

タンパク質含量は、上位節(1節)から下位節になるに従って低下した。

デンプン含量は、6節で顕著に低値を示し、他の1~5節で大差は認められなかった。

これらの何節目に何が多いか?と言う内容を図にしてみると、こんな感じです。

アスパラギン酸とアルギニン、アラニンはアミノ酸の一種でこの記事では詳しく記述しませんが、せっかく論文にあった内容なので、記録のために一緒にまとめています。

これはつまり、タンパク質は規格外品になりやすいレンコンには少なく、流通しているレンコンには多いということ。そして、デンプンはどの部位もほぼ量が変わらないが、規格外品の中でも「一番サイズが小さな若い部分」は著しく少ない、ということです。確かに、「一番サイズが小さな若い部分」は明らかに一番粘りが少なかったので、デンプンが著しく少ないという結果と噛み合います。

レンコンの粘り成分はムチンじゃない!

そして、デンプンの量が関わっている。

今回の実験では粘りにグラデーションができたことと、おそらくこの論文ではレンコンの中心部分を使用しており私の実験とは部位が違うこと、そして論文で内で「粘性物質」と「デンプン」と「タンパク質」とは明確に区別されていることから、はっきりと粘り成分の全てが「糊化したデンプン」と断言してしまうことはできなそうです。ですが、大きく関わっているとは言えそうです。粘り成分の正体は今回は不明のままでしたが、今回の実験結果を裏付ける良い根拠がたくさん見つかりました。とにかく言えることは、野菜に含まれる粘り成分は「ムチン」ではありませんので、みなさまご注意を!

ーーーーー

野菜の美味しさを日々研究している「野菜Labo」特製のポタージュを販売しております。

れんこんポタージュはゴクゴク飲めるお食事ポタージュ。

5種の野菜を楽しめるポタージュ詰め合わせも用意しております。

▼▼商品の詳細はこちらをクリック▼▼

<レンコンに関する過去の記事>

Study7.レンコンを水や酢水にさらす意味。

Study68.れんこんポタージュ、皮つき加熱はだめ。蒸す?炒めて煮る?

Study69.れんこんポタージュ、大きく切るとよさそう。

Study70.れんこんポタージュ、変色の原因 迷宮入りしそう

Study71.3回の実験を終えて、れんこんの性質をまとめてみる。

Study72.蒸すのに向いていないれんこんもある。

Study73.れんこんの変色を防ぐには、何に何分さらす?

Study83_1.「レンコン」の粘りを抑えて舌触りの良いポタージュをつくるには?(レンコンの部位編)

いいなと思ったら応援しよう!