ウマには前頭前野がない?

2023年10月21日 初版

ポイント

ウマに前頭前野が無いかは、わかってない

近縁の動物をみると、どうもありそう

前頭前野に関連する行動は持ってそう

問題行動は、人がストレスをかけたからなのでは?

最近、あるところで「ウマには前頭前野がない」という話を目にしました。曰く、目標や計画を立てて判断することがなく、いきなり走り出したり飛び出したり、注意力が散漫だったりする。その原因が、人間の脳にはある、ヒトをヒトたらしめているとされる「前頭前野」がないから、ということなのだそう。

たしかに、ウマは自発的な常同行動を示すことがあります(Waters et al., 2010)。繊細で落ち着きがない、そんなイメージを馬にもってる人も多いかもしれませんね。一方で、ウマは人をよく見ているとか、柔軟な認知能力を持つイメージもあります。筆者が大好きな「動物のお医者さん」でも、相手によって舐めた態度を取る個体が描かれています。

前頭前野(前頭前皮質、prefrontal cortex)は、脳の一部のことを指します。思考や創造性を担う脳の最高中枢であると考えられています。そんな大事そうな脳部位をウマは持っていないんでしょうか?

ウマには前頭前野がない?

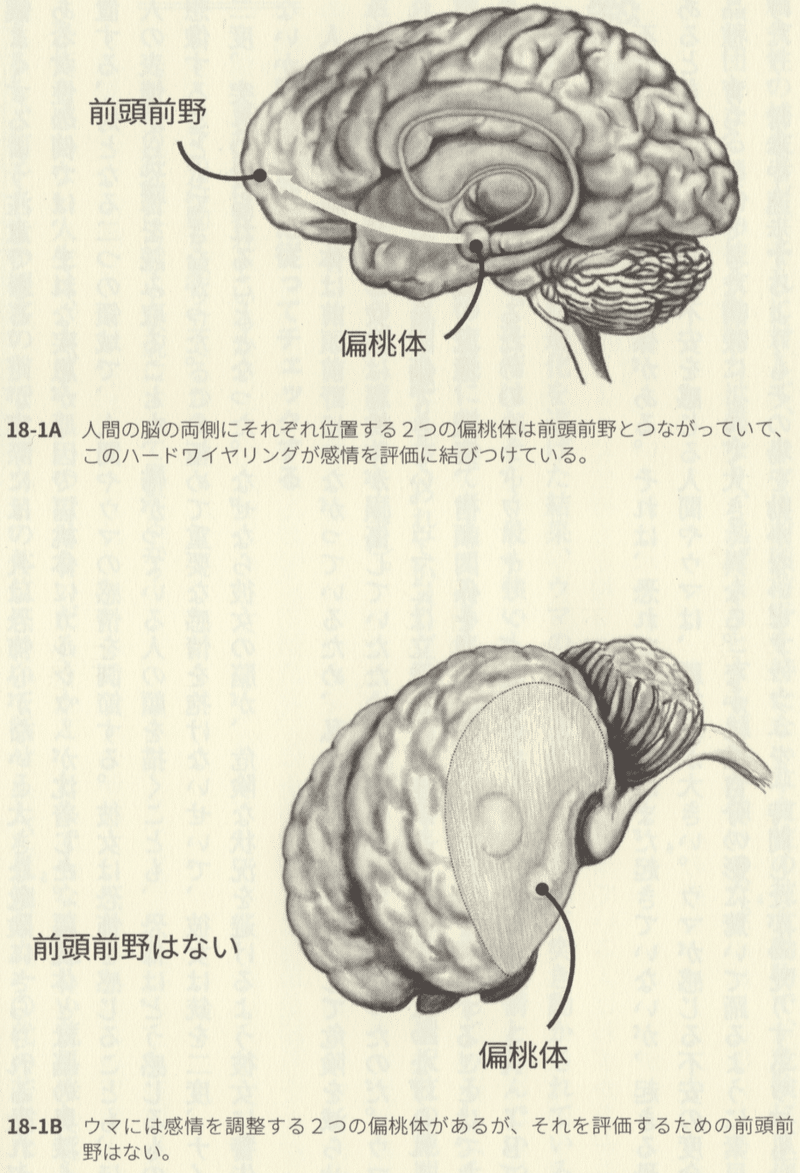

「馬のこころー脳科学者が解説するコミュニケーションガイド」(ジャネット・L・ジョーンズ著,尼丁千津子 訳,パンローリング株式会社)を見ても、ヒト脳の模式図と並べて、ウマには「前頭前野はない」とあります。念のため原著、"HORSE BRAIN, HUMAN BRAIN The Neuroscience of Horsemanship"を確認しましたが、やっぱりそう書いてある。

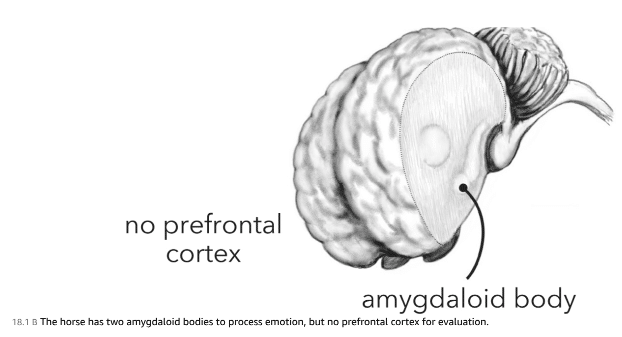

原著と訳本のどちらにも、脳の中での前頭前野が占める割合について、ご丁寧に種ごとの数値が書かれています。

各種の数値の根拠となるThe New York Timesの記事(有料)を確認しました。MITのEarl Miller氏による「実行機能」と前頭前野の話として、以下のように書かれています。

In humans, he said, the prefrontal cortex is about one-third of the entire cortex, while in dogs and cats, it is 4 or 5 percent and in monkeys about 15 percent.

ところが、記事中にはウマの記述はどこにも無い…

この手の種差の根拠とされているのは、コルビニアン・ブロードマンの研究でしょう(Brodmann, 1912)。彼は、現在は前頭前野と称される前頭部(regio frontalis)は、ヒトの全皮質の29%を占めているとしています。ヒトが属する霊長類の他種といえば、もっともヒトと近いとされるチンパンジーでは17%、テナガザルとサルでは11.5%、キツネザルでは8.5%であるといいます。その計算によると、イヌとネコについてはこの数字はそれぞれ7%、3.5%だそうです(Fuster, 1997 [福居 監訳])。近年の研究では、ヒト前頭前野の灰白質(細胞の集まっているところ)はサル(マカクサル)の少なくとも1.9倍、チンパンジーよりも1.2倍のサイズがあるようですから(Donahue et al., 2018)、霊長類間ではもうちょっと差がないかもしれません。

ウマ(Equus caballus)は、長い家畜化の歴史があります。ヒトにとってイヌやネコに比肩するコンパニオンアニマル(伴侶動物)であると同時に、牧場や戦争、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面で私たちヒトに寄り添ってくれます。にもかかわらず、ウマの知覚・認知能力、あるいは「こころ」の座であるその脳については、まだわかっていないことが多いようです。

ウマは素晴らしい動物です。むかし住んでいたメキシコの牧場で乗らせてもらった、草を喰みながら口の端から緑色の泡を出す一生懸命な子も含め、愛らしいです。もし、見かけ上の振る舞いや、今までわかっている脳の特徴を以て、その能力が低く見積もられているなら、ちゃんとほんとにそうなのかを検証してやりたいと思うのです。

賢馬ハンス

筆者は、動物心理学を一つの研究スタンスにしています。例えば、私たちは数の計算をしたり、他人の腹のうちを推理したり、相手を騙したり嫉妬したりします。そんな「こころ」や知性の片鱗は、ヒト以外の動物でもみられたりするんです。「うちの子も頭いいよ!」とおっしゃるでしょう。ペットちゃんと暮らす方ならみんなそう思いたいでしょう。でも、われわれはそれをすごーーく慎重に言います。なぜなら、過去に手痛い過ちを経験しているからです。

その象徴こそが、「賢い馬ハンス」です。ハンスは、「算数ができたり、文字を読んだりできた」らしい。でも、実はそれは飼い主も気づかないうちに、ハンスがカンニングを学習していたから…という話です。

https://psych.or.jp/interest/mm-13/

何が言いたいかというと、私たち心理学者にとってウマは、賢い非ヒト動物筆頭!というか、「舐めてはいけない」連中だと思うのです。

ヒト脳に近いから良いわけではない

これははじめにちゃんと注釈しておかないとなりません。ヒトやヒト以外の動物は、それぞれを特徴づける脳(や神経系)を持っており、ヒトに近い脳を持っているからといって、優れているとは言えません。優れているかどうかは、ある尺度を勝手に決めて、それにどれだけ適しているかでしか言えません。例えば、ウマは草食動物で、周りに気を張っていないといけないから、注意が散漫になっている…そんなウマ評があるとします。なるほど、外敵がやってきて、反撃する牙や爪がないと、一つのことに集中したり今行っていること以外のことを抑制しない方が、サッと逃げられるし適応的かもしれません。でも、ウマだって交尾交渉(mating)したり、偶蹄目で散見されるようなオス間攻撃交渉をしたりするんじゃないでしょうか?注意散漫や非抑制的なのが都合の悪い場面だってあるはずです。

もう一つ、進化的に近しい動物種は体が似がちである、という点も抑えておく必要があります。例えば、私たちヒトが属する霊長類では、ニホンザルなどにみるように、親指と人差指でものを把持しやすいような手指の母指対向性があります。連中は、ヒトと遜色なく器用にピーナッツを摘み上げたりします。ご近所さんに見る、こうした形のうえでの(相対的な)類似性は、脳にもみられます。哺乳類の認知能力の座が中枢神経系である脳であるとすれば、進化的に近い動物にも、似た認知能力を仮定しても良さそうです。ヒトの脳に近いならば優れている、とは言えませんが、脳が似ているなら、ヒトの持つ認知能力に近い可能性はあるでしょう。

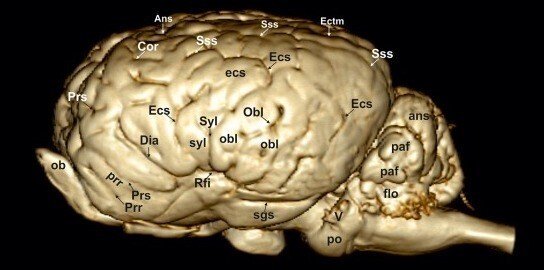

これらを踏まえて、ヒトの持つような、何かに注意を向けることを維持したりその対象を柔軟に切り替えたりする能力と、その責任部位と目される前頭前野について、ウマにも類似の能力とその座である脳の構造やシステムを想定しても差し支えないのでは無いでしょうか。特に、ウマの脳を眺めていると、とても脳のシワ(脳溝や脳回)がはっきり見えます(gyrification)。筆者は普段マウスの脳の研究をしていますが、マウスやラットの脳はもっとツルンとしています(滑沢脳)。それに比べると、ウマはどちらかといえば、構造的な発達が進んでいることが伺えます。

ウマは奇蹄目

ウマは四足動物で、似た動物にウシやブタのような偶蹄目を思い浮かべる方も多いでしょう。(クジラ)偶蹄目(Artiodactyla)というと、ヒツジやヤギ、ラクダ、ブタ、ウシ、シカなど、蹄(ひづめ)が偶数(2つ)に別れた動物の分類です。一方、奇蹄目(Perissodactyla)は、蹄が一本(奇数)の動物で、偶蹄目とともに有蹄類という哺乳類の分類を成しています。奇蹄目は、サイとバク、およびウマの3つのサブカテゴリから形成されています。ただ、最近ではこの2つの有蹄類について、奇蹄目はむしろネコやイヌを含む食肉目(Carnivora)に近いのではないかという知見もあり、その関係性はまだ曖昧です(Berkovitz & Shellis, 2018)。

実験動物としてよく用いられるげっ歯類(マウスやラット [ドブネズミ])は、約7500万年前にヒトとの共通祖先から別れています。有蹄類は、それより前に共通祖先を遡れるようです(Franchini, 2021;Preuss & Wise, 2022)。もし、それら近しいご近所さんたち(偶蹄目やげっ歯類)に、私たちヒトと似た認知能力や関連する脳構造があるならば、そのお隣さんであるウマにだって、近いものがあるかもしれませんね。

前頭前野って何?

新ためて、そもそも、前頭前野とはなんなんでしょうか?

ヒトでいうと、脳は、大きく前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、小脳、などと分けられるでしょう。ヒトの脳で前頭前野は前頭葉の一部で、位置で言うと額や眼球側に近いところ(吻側端)にあります。これらは、脳の表面にあたる、皮質と呼ばれる構造の一部です。私たちがぱっとイメージする脳の絵面は、おおよそこれら皮質領域を表しているのではないでしょうか。その皮質の下にも、視床などを含む間脳、上丘や黒質を含む中脳、脳幹など、様々な構造が存在します。これらの領域は、パズルのピースのようにすっぱり別れているわけではなく、神経細胞が伸ばす枝(神経線維)などによって繋がっており、情報のやり取りを行っています。

これらがどのような基準で区別されているかというと、基本的には免疫組織化学(immunohistochemistry)や細胞構築学(cytoarchitecture)的標識によるみたいです(Brodmann, 1909)。これらの手法は何かというと、細胞の種類によっては、化学物質によって印が付けられることを利用したものです。たとえば、Horseradish Peroxidase(HRP)という抗体は、神経細胞の接続部(シナプス)に取り込まれて、その神経線維内を遡っていく(!)という特殊な性質を持ちます。そうすると、同じような特徴を持つ神経細胞が脳の中でどのように分布しているかが見て取れます。そのように区分けできるのであれば、そのセクションに異なる名前が付けられるわけです。

神経科学者の共通認識では、前頭前野と呼ばれる構造は、前頭葉の一部と視床にある背内側核(mediodorsal nucleus)との配線が認められるということみたいです(Fuster, 1997 [福居 監訳];Preuss & Wise, 2022)。その点で言えば、食肉目であるネコには前頭前野が認められます(Preuss & Wise, 2022)。前頭前野の境界は、食肉目では前シルビウス裂、ヒトやサルの霊長類ではそれに相当する溝(弓状溝、下前中心裂)で形態学的特徴で仕切られているとされています(Fuster, 1997 [福居 監訳])。

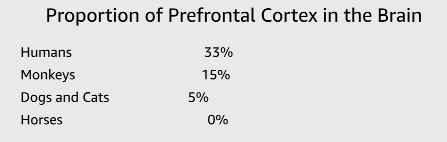

なお、偶蹄目にはクジラやイルカも含まれます。細胞構築学の研究では、これら水棲哺乳類(Cetaceans)の脳には明確な前頭前野の構造がみとめられないか、非常に小さいと考えられていました(Manger, 2006)。一方、その非常に高い認知能力から、実はもっと複雑な脳を持つという意見もあります(Marino et al., 2007)。最近の研究では、MRIの分析機能の一つである拡散テンソル画像(DTI)解析から、ハンドウイルカ(Tursiops truncatus)にはヒトに同様に背内側核と前頭葉の神経接続があり、前頭前野の構造がみとめられると報告されてます(Gerussi et al., 2023)。

偶蹄目でも、ウマのような草食動物と、狩りをするクジラやイルカのような動物は違うのでは?という意見もあるでしょう。しかし、偶蹄目に属するヒツジでは、細胞構築学の分析で前頭前野の構造(前頭葉と背内側核の繋がり)がわかっています(Preuss & Wise, 2022;Dinopoulos et al., 1985)。書籍「馬のこころ」でも、以下のように述べられています。

ある獣医神経科医の話では、ヒツジとウマの脳はよく似ていて、片方の知識からもう片方について推測できるそうだ。

同じ有蹄類である偶蹄目や、実はより近いとされる食肉目には前頭前野と思しき脳の構造がみられます。さて、実際ウマではどうなんでしょうか。

ウマの脳解剖学

ウマの解剖学は16世紀から行われています(Cozzi et al., 2014)。一方、脳の解剖学的構造を調べた研究は、比較的最近になって増えてきました。

ただ、ウマの細胞構築を調べる抗体などの化学物質(神経マーカー)はよく分からず、前頭葉などの脳の区分けも相対的な位置関係のみに即しており、解剖学的・機能的な基準に則ったものではないようです(Cozzi et al., 2014)。要は、免疫組織化学や細胞構築学的解析では、ウマのここが前頭前野だ、と断定できるだけの物差しが無いんですね。

形態学的な違いについての研究は、様々行われています。ウマでは、ネコなど食肉目にもあるような、前シルビウス裂がウマの前頭葉にも見えます(Schmidt et al., 2019)。これは、前頭前野の形態学的な境目とされています。

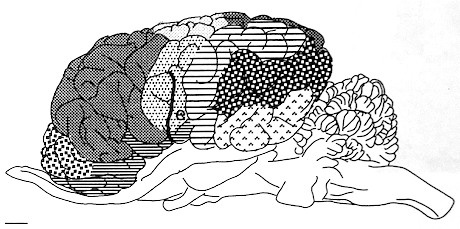

さきほど、ウマの脳はヒトと同じように脳回や脳溝が発達していると言いました。このシワの発達の程度(gyrification index)を指標にした研究によると、家畜のなかでは、ウマはもっともシワが発達した動物の一種であったとしています(Zilles et al., 2013)。これによると、ウマでは指数が1.99〜2.80でヒトの範囲に近く、ヒツジでは1.94〜2.29、ネコでは1.50〜1.65、ラットでは1.02だったので、ウマでのかなりの発達が伺えます。他方、偶蹄目でもハンドウイルカでは4.47で、哺乳類の中ではかなり高い指数です。

Cozzi et al.(2014)でも、ウマが複雑で他の有蹄類に比肩する重量の脳を持つことを見つけています。またやはり、クジラなどの他の偶蹄目とは脳回など形態上の違いもあったとのことです。

当然ながら、多くの哺乳類にみられるように、背内側核がある視床がウマにもあります(解剖学的解析:Pascalau et al., 2015;MRI T1強調画像解析:Johnson et al., 2019;T2強調画像:Schmidt et al., 2019)。

ハンドウイルカの研究のように、MRIによってウマの死後脳の走行線維を描出する(DTI)試みもあります(Boucher et al., 2020)。このウマのDTIでは、ヒト脳にもみられるような、大脳皮質の様々な領域を結ぶ神経束を見出しています。

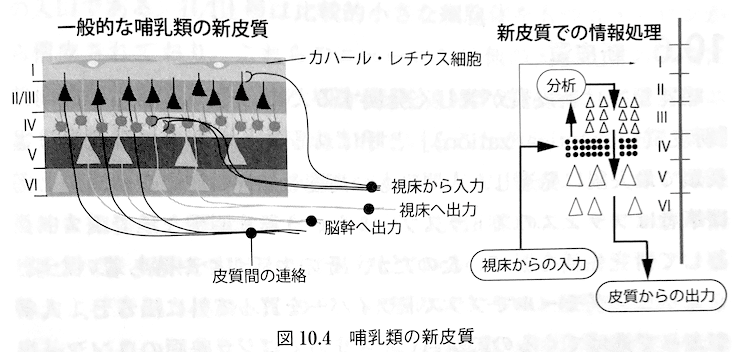

本邦のウマの細胞構築学研究では、皮質の層構造によって、ウマの脳は5つの領域に分けられることが報告されました(Takeushi & Sugita, 2001)。それによると、他の多くの哺乳類同様、灰白質がはっきり6層に分かれていることや、一部の領域以外には第Ⅳ層に顆粒細胞を認めたとのことでした。

この第Ⅳ層の小さな顆粒細胞の集まりは、視床から情報を受け付けている大脳新皮質の入り口なのです(村上, 2021)。

興味深いことに、(クジラ)偶蹄目であるカバやクジラでは、その第Ⅳ層が失われてしまっています(村上, 2021)。

近縁種と同様に、形態上は、前頭前野のありそうな位置に他の動物と同様な細胞層構造みられ、その点では、クジラ偶蹄目のような特殊性は、ウマには認められなさそうです。その偶蹄目でも、前頭前野があることがわかっています。ウマでは前頭葉と視床の背内側核との繋がりこそ見つかっていないものの、他の哺乳類にあるような神経線維束や進んだ脳溝・回の発達がみられました。

さて、ウマの脳そのものを眺めてみると、前頭前野がみられる他の哺乳類とさして変わらないように思えます。実際に前頭前野構造があるのかは、今後の研究を待つほかありません。以降は、脳機能の側面から、前頭前野の認められる他の哺乳類との違いを概観することに致します。

脳機能:実行機能

ある動物が何故そのような身体の構造を持っているかと気になったときに、それがその動物にとって生きていくために何かしら有利に働く可能性を考えます(ティンバーゲンの4つの問い)。私たちが見て取れる、その動物の行動に生きていくうえでの意味が見いだせるのであれば、それを支える脳のメカニズムも気になるところです。例えば、上述したような、ある場面では注意に気を配り、他方ではそれに集中するような行動は、生きるうえでは適応的でしょう。そのような、生きるうえでみられる行動と脳の働きの対応関係を脳の機能と言うのだと考えます。

何かに注意を向け続けたり切り替えたり、短い間何かを覚えておいたり、その時々で不必要な行動は抑え込んだりするような認知機能を実行機能(執行機能、executive function)と呼ぶことがあります。前頭前野と実行機能の関係はよく知られており、例えば事故や脳梗塞などで前頭前野を損傷した人では、臨機応変な行動できなくなったり、衝動的になったり、何かをせずにはいられないような強迫的な行動がみられるようになります(松元, 2011 [村上 編])。

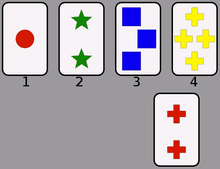

こうした前頭前野の機能を評価するテストに、ウィスコンシンカード分類課題(WCST)があります。この課題では、被検査者は手持ちのカードを図形の色、形、数のいずれかによって分類することが求められます。その時にどのカテゴリーで分類しなければならないかは、検査者しか知りません。したがって、被検査者は、いまどのルールで課題を行うべきなのかを試行錯誤しながら推測する必要があります。この課題で、例えば一度不正解だった選択肢へ連続して反応してしまうならば、正解/不正解を保持できないという、ワーキングメモリ(作業記憶)の異常が推察できます。また、一度正解した選択肢へルールの切り替わり後も何度も反応してしまえば、強迫性行動が疑われるでしょう。さらに、ルールの切り替わりそのものにも気づかない場合もあります。

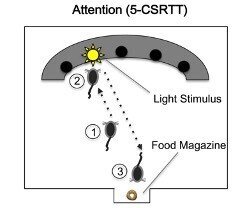

これと似たような、実行機能らしきものを動物でも評価できるような実験系があります。一つご紹介したいのは、多様な動物の注意や行動抑制を調べるゴールドスタンダードである、5-choice serial reaction time task(5-CSRTT)です(Robbins, 2002)。日本語では、5肢連続反応時間課題とでも訳しましょうか。

この課題では、異なる場所に一瞬(0.5秒とか、2.5秒とか)光が点灯し、その場所に触れたり鼻を突っ込んだりするとエサがもらえます。短時間しか、しかも突然手がかりの光が出るので、どこが光るのか注意を払っておいて、光った場所を答えるまで覚えておかないとなりません。実際にこの課題で何を評価しているのかは議論があるところですが、これをベースに、様々な課題で前頭前野との関連が分析されています。

悲しいかな、年齢を重ねると、シナプスの密度や皮質層の厚さが減少することによって、前頭前野機能はもっとも低下することが知られています(Lizarraga et al.,2020)。こうした加齢や障害と脳機能の関係について、様々な動物種をモデルとした研究は多く存在します。たとえば、小型の霊長類であるマーモセットでも、加齢によってワーキングメモリが低下します(Glavis-Bloom et al., 2022)。そのマーモセットを用いた電気生理記録実験では、手がかりと選択肢の間にディレイ(遅延)を挟んで、課題成績に関連した前頭前野の活動が見出されています(Wong et al., 2023)。

さて、5-CSRTTや類似の課題はヒトと近縁な霊長類でも前頭前野と関係しそうです。もし、5-CSRTTがウマでもできるんであれば、注意を向け続けたり、行動を抑制したりするような、前頭前野が関係する能力をウマにも認めても良いのではないでしょうか?

What's wrong my horse?

こうした試みは、近年散見されます。Roberts et al.(2017)は、選択肢が3つの3-CSRTT装置をウマ用に作成し、ウマでもきちんとこの課題ができることを報告しました。ウマにも、霊長類では前頭前野と関連のある実行機能に関連した行動がみられる、ということです。

また、Rochais et al. (2017)は、5-CSRTTをウマに学習させ、2日間に渡るテストの改善度合いと、それぞれの注意散漫の度合いが関連することを報告しています。

もっと最近の手の込んだ研究では、ウマの遺伝的な気質と5-CSRTTとの関連が調べられています(McBride et al., 2022)。この研究では、脳内で神経細胞同士の情報のやり取りを調節する、ドーパミンの働きと、ウマの衝動性や強迫性との関係に注目しました。動物モデルの研究では、衝動性は前頭前野と基底核(線条体)を含む神経回路に依存していることが知られています。いわゆる発達障害の一つである、注意欠陥多動症(ADHD)では、ドーパミン神経を多く含む線条体の一部が縮小しているとされます(Swanson et al., 2007)。ADHDの治療薬としては、アトモキセチンが頻繁に用いられますが、これは線条体には影響を与えないものの、前頭前野のドーパミンを増加させることが知られています(「こころの治療薬ハンドブック 第12版」)。

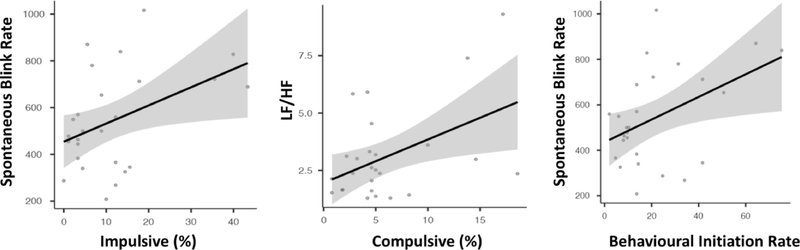

McBride et al.(2022)では、ドーパミン受容体の遺伝子多型やドーパミンに関連するとされる行動(自発的なまばたきの数など)とウマの個体ごとの衝動性や強迫性が調べられました。実験では3-CSRTTが用いられ、手がかりが出るまでに反応してしまう割合(衝動性)と直前に正解だった選択肢に再び反応してしまう割合(強迫性)を評価しました。結果としては、まばたきの数が衝動性と相関するものの、そうした行動指標と遺伝的な背景には関連がみられませんでした。

脳内のドーパミン系は、幼少期のストレス(離乳、拘束された環境など)によって影響を受けます(McBride et al., 2022)。ウマの常同行動などの異常行動は、サラブレッドだったり、離乳後の飼育状態や食物によってその出現リスクが高まります(Waters et al., 2010)。3-CSRTTを用いたこの実験結果は、ウマの行動異常は、もともと持っている遺伝子の種類ではなく、発達の過程で受けた何らかの要因により、ドーパミンの働きが影響を受けてしまったことによるものと解釈できます。

なお、まばたきが多いとドーパミンの働きが強く、それが認知能力が高めるか低下させるのかは議論があることを注釈しておきます。

もう一つ、ウマの計画性についても触れておきましょう。実は、ある動物が何かの目的を持って計画的に行動することを示すのは、結構難しいです。たとえば、鳥のカケスは、貯食をすることが知られています。ある研究では、カケスが自分が空腹になることを予期して、エサのない場所へエサを隠しておく、という、計画的な行動(展望的記憶)があるのでは、ということが報告されています(Raby et al., 2007)。ただし、元々こうした行動レパートリーを持つ動物はそうそういません。他にも、道具を使えるかどうか等、工夫がされていますが、道具利用は霊長類によっても難しかったりするので、なかなかスタンダードな調べ方は登場しません。

しかし、仮にその動物が計画性のある行動を示さなくても、他人の行動が計画的であるか区別できるのであれば、その動物にもそうした行動の分別があると仮定しても良さそうです。ウマの目標指向性動作の認知を調べたTrösch et al.(2020)では、ウマが、実験者のある行動が意図的なのかそうでないのかを区別できることを報告しました。相手の行動が、計画性があってそうしているのか、無くてそうしているのか、少なくともウマは判断できるということです。

以上のように、これまでの認知科学実験を振り返ると、注意を持続させることができて、不要な行動を抑制することができて、計画性のある行動の分別がある、という、従来のウマ像と異なるイメージが浮かび上がってきます。

結び

ウマに本当に前頭前野が無いかどうか、まだきちんと調べる方法がないため、まだどうも判然としません。一方、人が問題だと思うウマの行動は、「ウマには前頭前野がないから、そういうものなんだ」と断じれるものではなさそうです。注意散漫だったり計画性が無いようでも、実はそのように見えているだけだったり、もし、衝動性が強いのであれば、それは人が強いストレスをかけたせいでドーパミン系を介した前頭前野の働きに悪い影響が出ている、という可能性が高そうです。しかもその影響は、競馬で活躍するようなサラブレッドで高まっているようです。

近年、野生のウマの行動観察から、その生態や社会構造を明らかにしようという試みがなされています(Ringhofer et al., 2017)。ウマの、より自然に近い状態の様子が分かれば、飼育している個体の行動のどの側面が異常なのか、またストレスが無い環境はどんなものなのか、明らかになるでしょう。

ウマが人間に都合の悪い行動を取るからといって、あたかもその原因がウマ自身やその脳にあるかのように責任転嫁するのは、やめていただきたいものですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?