《コストコ》企業リサーチ&分析

現在、私はNewsPicksの『INVESTORS』という番組に、

投資に挑戦するインベスターズ(投資家)の一人として 出演させて頂いております。

(Thumbnail by NewsPicks Studios)

この番組は、投資初心者の方々に、 インベスターズの私たちと一緒に 投資について学びを深めようといった番組です。

個人的には、この番組を通して もっと沢山の方々に投資に興味を持って欲しい、 という想いが込められています。

『INVESTORS』実践編では、 毎回インベスターズの私たちが銘柄を選び、リサーチし、プレゼンします。

かなり詳しく企業リサーチ&分析をするのですが、 番組内ではプレゼン時間に限りがあるため、 全てを発表しきれません。

ということで、折角なので企業リサーチ&分析をnoteにまとめてみました。

私が今回選んだ銘柄は「コストコ」です。

会社概要:

企業名:Costco Wholesale Corp

設立日:1983年

上場日(上場廃止日):1985年

代表者:Hamilton Evans James (Chairman), Walter Craig Jelinek (Chief Executive Officer, President)

主要取引市場:ナスダック

業種:小売(景気非連動)

住所:アメリカ合衆国999 Lake Drive Issaquah Washington United States

従業員数:273,000人(2020/08 連結)

URL:https://www.costco.com

(引用:SPEEDA)

需要指標:(データ更新日:2021/01/29)

売り上げ成長率(3年平均) :9.22

営業利益成長率(3年平均):11.27

営業利益率:3.26

ROE:23.87

ROA:7.93

デットエクイティレシオ:0.55

フィナンシャルレバレッジ:3.04

(引用:SBI証券)

コストコは、アメリカ生まれの会員制大型倉庫店で、

コロナの巣ごもり影響で売上の業績が順調。

日本でコストコに一番近いのは「業務用スーパー」だが、

コストコと普通のスーパーの大きく違う点は会員制だということだ。

コストコの会員制ビジネスモデルでは、

顧客がまず年会費を払うことによって コストコにて商品を購入できる仕組みとなっている。

(撮影:徐)

コストコの強さはこの三点にある

コストコの強さはこの三点に秘められているといった仮説を立てた。

1. 低価格の実現

2. 競合他社に負けない業績

3. マーケティング戦略

1. 低価格の実現

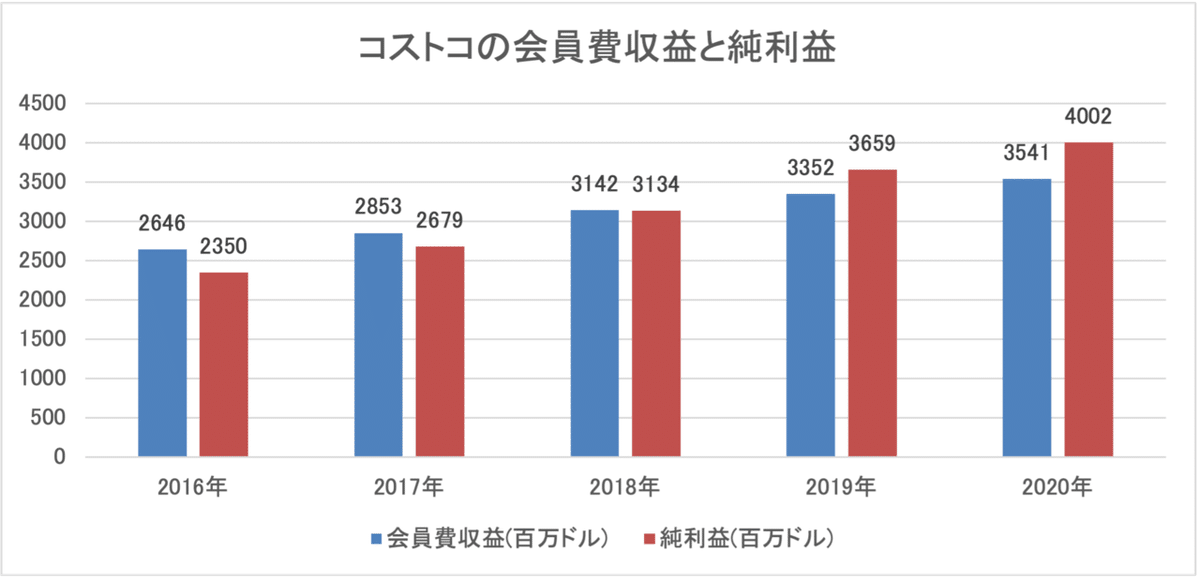

会員費収益≒純利益

コストコでは年会費を取ることにより、 安く商品を提供できる仕組みとなっている。

というのも、コストコのビジネスモデルは、 会員費がそのまま利益となっていて、

商品販売で儲ける仕組みになっていない。

実際に2020年のコストコの損益計算書を見てみると、

過去5年間の会員費収益と純利益がほぼ一緒だということが見受けられる。

(出所:Costco 2020 Annual Report)

これはどういう意味かというと、

通常の小売業とは違い、コストコは商品が売れようが売れまいが、

企業の業績には響かない。

となると、重要なのが会員数なのだが、

過去3年間の会員数を見てみると、着実に増加している。

(出所:Costco 2020 Annual Report)

しかも契約更新率がおおよそ90%なので、 チャーンレートが低いことがわかる。

売っている商品の種類が少ない

- サプライチェーンからの視点

コストコで取り扱っている商品数は、 低価格を実現するために、厳選されて選び抜かれている。

取り扱う商品数は約3000種類で、コンビニとほぼ同じ商品数。

なぜ取り扱う商品数が低い方が良いかというと

取り扱っている商品の種類が多くなれば多くなるほど、

管理に手間が掛かったり、仕入れ先のメーカーが分散してしまうから、

交渉力が低下してしまう。

- 顧客の視点

これには心理的要素が働く。 マーケティングにおいて、ジャムの法則というのがある。

コロンビア大学のシーナ・アイエンガー教授がとある実験を行った。 その実験はというと、

ジャムを用いて選択肢の多さが「選択」の行動にどう影響を及ぼすか、 といったものだった。

ジャムの試食コーナーにて、

• 24種類のジャムを用意

• 6種類のジャムを用意

し、どちらの方が売れるかの試したところ

24種類を用意した場合は、試食に来た3%の人が購入

6種類を用意した場合は、試食に来た30%の人が購入

といった研究結果が出た。

つまり、6種類のジャムを用意した場合のほうが、 来た人が購入した割合は10倍になった。

人間の優柔不断さなどもきちんと考慮することで、 コストコは売り上げを伸ばしている。

物流コストを抑えている

コストコは、徹底的に物流コストを抑える取り組みを行っている。

コストコの倉庫で使用しているフォークリフトは 一度で沢山運べるようにサイズがとても大きい。

(撮影:徐)

しかも、倉庫店の為、従来の店頭に並べる概念とは異なり、 トラックからパレットを丸ごと設置できる。

そのため、荷物の運び出し入れが効率よくできるというわけだ。

2. 競合他社に負けない業績

競合他社比較

各社の業績は下記のようになっている。

(出所:各社資料をもとに作成)

売上高合計だけを見ると、 規模が大きいウォルマートの方がコストコより高いが、

売上高を従業員数で割った割合を見ると

コストコが一従業員あたりの売上高が6597万円なのにも関わらず、

ウォルマートは2597万円で止まっている。

且つ、コストコの売上高増加率は他二社に比べて9.2%と圧倒的に高い。

しかも、コストコは圧倒的なCAGRを誇っている。 唯一のプラスの二桁台パーセンテージだ。

(出所:Bloomberg)

毎年の営業利益成長率でも常に競合他社を抜いた比率を叩き出している。

(出所:Bloomberg)

2000 年の大規模小売店にかかわる規制緩和によって、 外資系小売企業の日本進出が促進した。

1999 年のコストコを始め、相次いでハイパーマーケットやディスカウントストアが日本市場に参入してきたが、 国内での外資系小売企業の事業展開は難しかった。

カルフール

2000 年に日本に参入したフランスに本社を置くカルフールは、 わずか5年で店舗をイオンに売却し、撤退。

ウォルマート

カルフールの後に進出してきたウォルマートは、 カルフールの単独進出の失敗を踏まえ、

参入と同時に、西友と資本・業務提携を行った。

現在、西友を完全子会社化しているが、日本での売上は 決して理想的とは言えない。

コストコ

一方でコストコは、

欧米方式をそのまま持ち込む標準化戦略を取り入れつつも、

日本人消費者に普段の購買行動とは違う感覚を与えている。

コストコは日本の買い回りスーパーとは異なる「非日常的な感覚」、

つまり「エキスペリエンス」を売っている。

コストコに行くと、 イチゴ狩りをしに行っている感覚を味わうことが出来る。

というのも、 単にイチゴを食べたければスーパーで買って食べれば良い話だが、

家族や友達と大勢でイチゴ狩りに行くとなれば、楽しい。 イチゴ狩りと似たような感覚を味わえるのがコストコである。

3. マーケティング戦略

顧客の顧客による顧客のためのマーケティング

コストコの公式チラシや宣伝はほとんどを見かけないが、

顧客自身が様々なSNSで発信してくれるため、

宣伝費等は必要なく、自然と集客効果がある仕組みになっている。

インスタグラムの投稿のハッシュタグ数を調べてみたところ、

以下のような結果だった(2021年1月18日現在)。

#コストコ -> 投稿135万件

#業務スーパー -> 投稿16万件

#ウォルマート -> 投稿5258件

(出所:Instagram)

コストコのハッシュタグ数が圧倒的に多い。

実際にコストコで顧客に話を伺ったところ、

20代の二人組の女性はウサギのぬいぐるみをインスタで発見し、 コストコに来たらしい。

結果的にウサギのぬいぐるみだけではなく、 様々なものを購入していたので、まさにクロスセル効果があったのだ。

(撮影:徐)

行動経済学を使った集客戦略 コストコに入るとまず高額の電化製品が並んでいて、

その後にキッチン用具であったり、奥に行くと食品が並んでいる。

これ、実は意図的にこのような配置になっているのだ。

先に高額の商品を見せることによって、

後から見る日用品や食品がとても安く感じる効果を利用している。

つまり、コストコはアンカリング効果を上手く活用しているのだ。

上記の全ての点を引っくるめて、コストコの営業利益は右肩上がりだ。

(出所:SPEEDA)

今後の成長

データコンサル領域

会員制というビジネスモデルのもう一つの特徴は、 会員の膨大なデータが蓄積されていくことだ。

会員になる際に、年齢、性別、住所、一番近いコストコの店舗、 などといった情報を記入する。

そして、レジで商品を購入する際には 会員証を提示しなければいけないため、

会員情報に連携された個々の購入データが分かる。

ということは、

どのような顧客層が、

どのような時期に、

何を購入しているのか、

がわかる。

データが取れるというのは、どの小売会社よりも強い。

ちなみに、セブンでも手入力で同じようにデータを集めているが、

従業員の手入力のため正確なデータは収集できない。

ちなみに、日本のコストコでは カード決済の場合 マスターカードしか使えない。 今後、決済までコストコ独自に握れば、 これからも成長が見込めるのではないか。

中国・インド進出 2021年2月20日現在では、12ヵ国にて803店舗を展開している。 その中でも2019年に上海に中国初の店舗がオープンした。 インドにはまだ進出していない。 世界人口が最も多い中国やインドで事業展開・拡大を進めることで、 今後のコストコの伸びに期待できるのではないか。

長期投資という観点から見ても魅力的

高い付加価値

➡︎良いものを安く買いたい。

高い参入障壁

➡︎原価率90%の安価で高品質な商品と、 巨大な店舗で魅力的な商品を発見する楽しさ。

長期潮流

➡︎人口動態

世界人口は、30年前には約50億人、現在は約77億人、

そしてこれからも増えていくと予想される。

実際にコストコに行って感じたこと

外国人客が約半数

お話しさせていただいたイタリア人グループの方々は

月に一回はコストコに買い出しに来ているという。

非日常的な感覚が味わえる、海外に行った気分になれる

特に今コロナで海外渡航が難しいからこそ、 リトルアメリカに行った気分だった。

私が行った平日の午後でも割りかしら客足があった

だが、友人曰く、土日祝日は駐車場に車を止められないほど混むらしい。

(撮影:徐の友人)

番組内ではプレゼン後に、

レジェンド投資家・奥野一成氏やコルク代表取締役 佐渡島庸平氏

から熱き指導を受けているので、そちらも合わせてご覧ください。

次回も『INVESTORS』で取り上げる銘柄をまとめようと思います。

どの銘柄を選んだかは配信を観てのお楽しみです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?