Nikon COOLPIX 990

ニコンのコンデジである「クールピクス」は1997年に発売された「クールピクス100」から始まる。

一眼レフは富士フィルムと共同で開発した1995年発売のE2が最初だが、1998年のE3sまで続くEシリーズは軒並み100万前後のプライスタグをぶら下げていて、コンシューマー向けとは言えないカメラであった。

1999年に「D1」が発売、これが65万円(十分に高価だが)となり、新聞などの報道関係に使われるようになった。

この後、2001年に「D100」が30万で発売され、ようやくデジタル一眼レフが手の届くものになってきたのである。

このクールピクス990は2000年の発売。

特徴でもあるスイバル式のボディは1998年の900から始まり、910、950と続き、990以降も995と続いていくが、コンシューマー向けのニコンのデジタルカメラという意味では、コンデジとはいえ、125,000円のタグを付けた押しも押されぬフラッグシップであった。

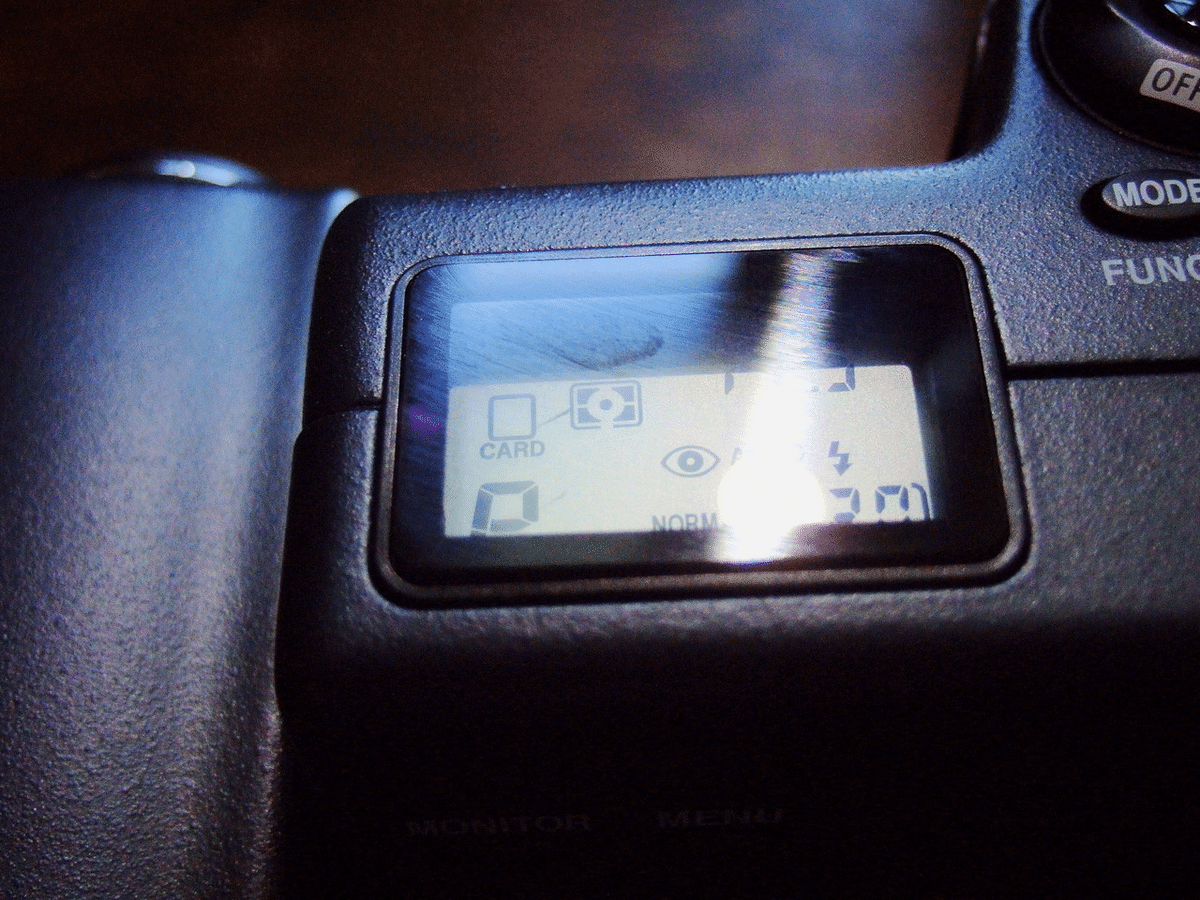

堂々たる体躯

コンデジとはいうものの、このスイバル式のボディは決してコンパクトとは言えない。

しかし、このしっかりとしたグリップと、あるべき所にあるスイッチやボタンが実に安定した撮影を可能にしている。

形状こそ、それまでのカメラの形状からは程遠いものだが(これはニコンが一眼レフカメラとの区別を明確にするために、わざとそうしたデザインを採用していたのではないかと推測する)カメラとしての本質的な部分は残していると言えるだろう。

シールでペタリではなく、大きめのニコンのロゴがエンボスになっている所や、グリップのカラー部分がファンの間では好評だったようである。

ボディはマグネシウム製、かなり気合の入ったフラッグシップたる体躯である。

過渡期

メディアはCF(ただしType1。2GBまでしか認識しない)、総画素数334万画素、ISO感度は400まであるが、ノイズリダクションの機能はない。

これまで紹介したジャンクコンデジと同様に2000年前後のデジタルカメラは黎明期と言ってもいいだろう。

もっとも現在が完成形かといえば、先のことは分かるはずもないので、デジタルカメラがどうなるのが完成なのかは分からないが、こと静止画に特化するなら約200万画素で1,920×1,080=2,073,600となって2K対応、約800万画素で3,840×2,160=8,294,400となるので4K対応。

話題の8Kは同様の計算で3300万画素だが、これはまだ実用ではない段階だから、現状では完成形といっても過言ではない。

それどころか2000万画素なんて当たり前にあるのだから、一歩先を行っていると言えるだろう。

ちなみに8Kは7,680×4,320=33,177,600で、パブリックビューイングサイズである。

メディアがない!

古いデジカメを弄っていると時々直面するのが「メディアがない」問題である。この990はCFカードだがType1の2GBまでしか認識しない。

ウチにあるCFがすべて4GB以上なのは知っていたが、SDからCFに変換するアダプターを持っているので、1GBや2GBのSDをかませて使おうと思っていたのだけど、これがまったく認識されない。

仕方がないので、また古いCFカードを新しく買う事になってしまった。

もちろん新品もあるが、これがまた異様に高い。1000円もしないカメラの為に2000円も払ってカードを買うのは癪に障るので 、あちこち電話をして中古を手に入れたのである。

他にもxDピクチャーカードとかスマートメディアとか極初期のメモリースティックとか。

もう今では探すのが困難な物が使われていることが多く、初めからSDカードを使っていたのはパナソニックくらいではないだろうか。

またこの時代のコンデジはRAW対応ではなくJPEGなのが普通なので、メモリーの容量も少ないから、ほぼMB(メガバイト)仕様なのである。

市場を探せばないことはないのだけど、もう需要がないのでコストがかかるせいか値段が高いので、またメディアを探す旅に出ることになる。

カメラを購入したところに売っていたりする事もあるのだが、まぁ、まずないと思ったほうがいい。

他にも古いデジカメあるあるで、バッテリー問題とかもあるのだけど、それはまたの機会に。

補色フィルター

このカメラはいわゆるカメラとしての部分をニコン、他のデジタル部分を三洋電機が担当している。

カメラ好きの方なら今さら言う必要もないが、カメラメーカー数あれど、イメージセンサーのメーカーはそれほど多くない。N社のカメラにS社のセンサーなんてのは珍しくもなんともない。

では各所それぞれに発色だったりの違いがあるのはなぜかというと、これはセンサーで捉えた情報を画像処理するエンジンが違うせいだ。

なので、この990も当然エンジン(と呼ぶには、まだ未完成なのだけど)を介して画像処理をしているのだけど、デジタルカメラはCCDセンサーから色情報を取り出すのにカラーフィルターというのを使う。

今は殆どが原色フィルターと言われるRGBを取り出すフィルターが使われている。

3色分のデータをRGBカラー空間のデータへと変換し、人間の眼は緑に対して感度がよいという性質を応用して、RGB各色のフィルターを均等に配置するのではなく、G(緑)用を他の2倍に増やすことでシャープに見せる工夫がされている。原色系フィルターは色の鮮やかなトーンを得ることができるが、光の透過率が悪く、補色系フィルターに比べると低感度になる傾向がある。

このカメラ(この年代のカメラは割とありがちだが)は原色に対しての補色フィルターが使われている。

原色系フィルターに比べて波長の透過範囲の広いフィルターで、C、M、Yの3色とともに、人間の眼にとって最も多くの輝度情報が含まれるG(緑)を加えた4色でデータをつくり、最終的に演算処理によりRGBの原色を生み出してカラー写真を構成している。原色系フィルターより多くの入射光を利用できることから、一般的に解像度が高くなる。

低画素である事は引き伸ばしたときの解像に影響が出るわけだが、このフィルターを使うことで、その弱点をカバーしていると思われる。

発色が渋い感じがするのはこのためだが、300万画素の画像としては、なかなかの解像感を保っている。

本当のことを言えば、この990ではなくて、221万画素の950を探していたのだけど、まぁ、こういったものは一期一会なので、ハードオフの罠にハマってきた次第である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?