2023年に「今」を感じた4つのアクトを通してみる現在の展望

はじめに

コロナ禍を経て本格的に来日公演が行われるようになった2023年。とにかく見たいもの/聴きたいものが家の外に押し寄せてくるようになった。家に居るだけでも音楽、映画、ドラマには事欠かないし、ライブ会場や映画館、美術館には多くの公演や作品が犇めく。後者に関しては都市圏に住んでいる事が大きいとはいえ、前者は場所を問わない。そこで問題になるのは取捨選択と作品やライブに触れるまでの時間づくりと心身のコンディションを整えることだった。いつでも見られるものは「まぁ、急がなくてもな」と先に伸ばすことも多々あったが作品とのチューニングが合わない感じがしたからだと思う。ぼんやりしている間に見たいアーティストの公演は終わり、期待していた作品は近所の映画館では終わっているか小さい劇場でしか見られない…なんてこともある。全ての作品には触れられない前提で個人の思い入れ以外に「必然」に出会うということはどういうことなのか。そもそもこんなことを書き綴る、もしくは「マイベスト10」の様なものを書く必要があるのか、と自問せずにはいられない。個人の視点が正解になる(もしくは見える)ことは最早ないのだから。不特定多数の人物に自分の趣向を晒す必要あるのか。

しかし、社会に生きる我々にはやはり言語があり、共通認識がある。なにかしらポップ作品に触れる理由はそこに今は亡き「血の轍」を見ることができるからだ、という認識は今年強くなった。と同時に今この瞬間にしか見られないものに触れたときの興奮も増した。なので言語という何千年、何万年という時間を経て培われた媒体で個人の視点を書くのも間違いではないのかもとも思わなくもない…という感じではじめたい。

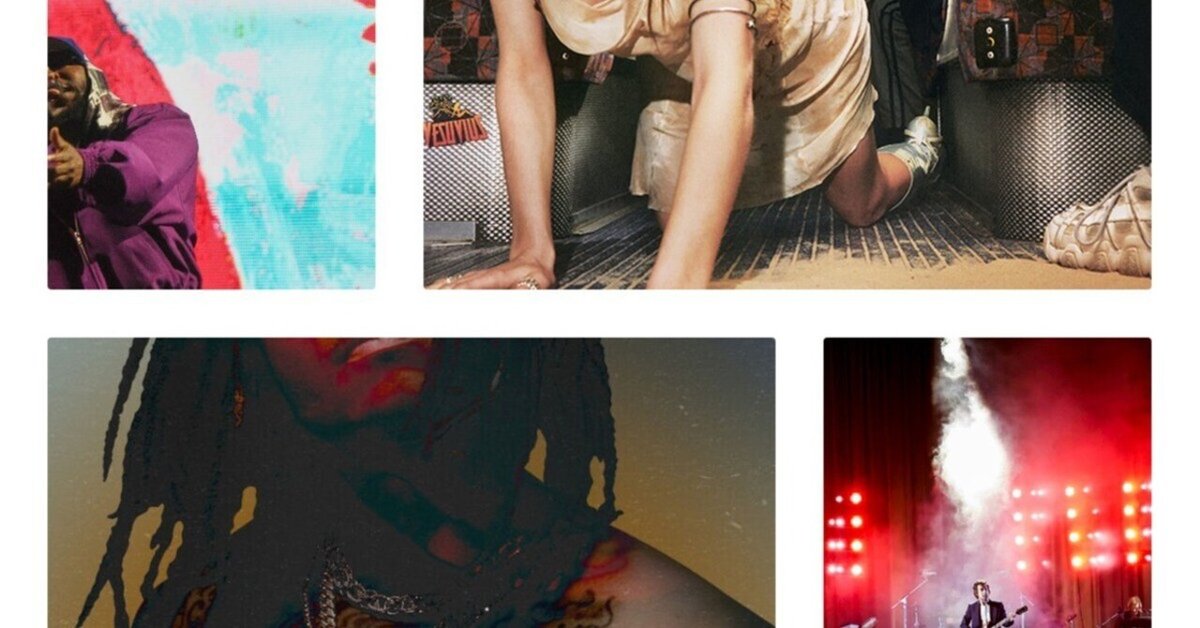

Arctic Monkeys

ライブ直後に思わず「今回の編成はQueens of the Stone AgeとNick Drake and Bad Seedsの中間みたい」と当時のTwitterに呟いてしまったのだが、今回見て『AM』によって大きく舵を切ったという認識は部分的にしか当たっていないのかもと考えを改めた。上に挙げた2バンドはつまり『Humbug』の頃に彼らの中心にいたバンドだ。ジョシュ・オム(QotSA)がプロデュースし「Red Light Hands」(NDaBS)のカバー(ボーナストラック)とBlack Sabath的な「Pretty Visitors」が収められた3rdアルバムは、この日『AM』と並行して演奏されることで明確な繋がりを示していた。思えばG-Funk的と称された『AM』の手数の少なく重たいファンクビートの種は、例えばAmy Winehouse「You Know I'm No Good」のカバー(つまり『Back to Black』への関心)辺りから、もっと言えば1stと2ndはグライムからの系譜でもあり…と遡ると自然と彼らは一本道を歩いてきたのかも知れないと思うようになった。だからこそ4人編成で1stの曲を演奏した時に「昔からこうだったんだよね」と言われたような胸のすく思いがした。跳ねたリズム、リフ、西洋的ソングライティングの追求。「Body Paint」に感じられるジョン・レノン、デヴィッド・ボウイも00年代から2020年代を見事につなげていた。2010年代という激動の時代において、時代の音に寄ることも無く淡々と音楽を追求し、世界でも一握りのバンドになった彼らと「ただ出会う」こと。最新作の『The Car』の「There'd Better Be a Mirrorball」や「I Ain't Quite Where I Think I Am」のような新しい側面がいつかまた大きな実を結ぶのだろうと思うとワクワクする。

J.I.D

去年リリースされた『The Forever Story』は本当に良く聴いたので楽しみにしていた。ターンテーブルとマイク一本によるライブは今まで見てきたラップのライブの中でも圧倒的で、会場を熱狂の坩堝にしていた。ラップスキルと多彩なトラックで終始刮目しっぱなし、観客は「Dance Now」の冒頭の様なフレーズもDreamvilleのリリックも大合唱で応える。今年この渦中に居られて良かったと一番強く思ったのは文句なしにこのライブ。「Surround Round」にサンプリングされたAretha Franklin「One Step Ahead」の中、自身の野心を語る両義性。少し余談だが、彼はArctic Monkeysを好きで良く聴いているそう。(J.I.D. Talks About Atlanta, Kendrick, DiCaprio (inverse.com)) 2015年のインタビューなので恐らく『AM』を聴いているのかなと思われるけれど、そうなるとDr Dreや2Pac、The Notorious B.I.G.の影響力の大きさを感じずにはいられない。最後はステージからオーディエンスの持ち込んだものにサインしていくサービスっぷりは『The Forever Story』で描かれた愛の片鱗でもあった。(追記。2023年Spotifyで最も聞いたアーティストも彼でした。)

Kendrick Lamar

プロジェクションマッピング以降の技術革新のような照明やセットを使うことなく、ヘンリー・テイラーの画をバックに貼り、バンドはステージの後ろに隠し、一人でステージに出てきた彼はやはり別格だった。その後現れたダンサーたちによる動きによって彼は確固たる個人と揺らぎを行き来しているように見えたし、生バンドにによるダイナミズムと彼のフロウ、しっかり構成されたステージは、生々しさと作り物の間にあった。時代を射抜いたトラックがひたすら続いていく75分。このステージをみて、彼ももしかしたら期せずしてポップアイコンになってしまったことによる孤立や自身のルーツからの断絶というポップ・ミュージック伝統の痛みに相当晒されているのかも知れないと思った。ダンサーの動きはケンドリック個人の苦闘の歴史でもあり、コール&レスポンスはラップ・ミュージックのマナーだけでなく、そんなアイコンの一つのよすがとしてもあったのではないか。ルーツへの回帰としての『DAMN.』に「ピューリッツァー賞」という社会公認の栄誉を与えられたことは彼にとって幸せだったのか…と色々考えてしまった。そんなポップ・スターになってしまったという視点から最新作『Mr. Morale & the Big Steppers』を聴くと、これはやはり『ジョンの魂』に近いのかもしれないと後々感じるようになった。そんな独白や苦悶も多くの人に共有され合唱されるというポップ・ミュージックの凄味に触れたライブでもあった。

Caroline Polachek

ストリーミングが一般化され、それに適応したポップ的音像による作品が生まれた10年代後半。その組み立てられたような音像を踏まえダイナミズムを孕むことは可能か。その時代の変節を踏まえ、一つの回答を示して見せた凄まじいライブだった。2019年に見たKacey Musgravesのライブを少し思い出した。傑作『Golden Hour』をライブでどう演奏するかというのが最大の見どころだったが、彼女を含めギターを3本入れたバンドの編成にも関わらず、各楽器のトーンが整理され、グルーブというより細部まで行き届いた組み立てられたようなアンサンブルだった。その後アコギやウッドベースに持ち替えて演奏された彼女の過去のフォーク・カントリーのレパートリーのほうがダイナミズムは無くても生演奏故のブレがあり生々しさを生んでいたように見え、当時「これが北米におけるポップの音か」と感じたのを覚えている。今回のキャロライン・ポラチェックのライブはギター、ベース、ドラムが一人ずつで彼女を含めて4人というミニマムな編成。しかしこの最小限の編成の各パートをキメによって合わせるということだけで静寂から爆音までを横断するアンサンブルは圧倒的。基本的にスネアはチューニング高め(つまりファンク!)にセットされ、そのスネア、キック、シンバルと他の楽器をせーので鳴らすだけでダイナミズムを作っていた。最新作から「Sunset」が演奏された時も、ブラシを使い細やかにゴーストノートを刻み、ベースにその揺らぎと重みを託すといった洒脱さ。ギターはトーンを変え、ベースは生とサブベース、もしくは弾かないことによる空間づくり…と90分濃密な時間だった。

2023年はテイラー・スウィフトの年で、ビヨンセ、オリヴィア・ロドリゴ、ミツキの年でもあった。だがキャロライン・ポラチェックの年でもあった。アルバムもライブも最新シングルも(生で聴きたかった…)最高だったのだから。

おわりに

ここで挙げた四つのアクトが特別だったのは、セットリストのリズムがバラバラだったことが大きな理由である。リズムとはその国の地域性と時代性が刻印されたものであるから、多岐に渡るということはそれだけ多くの人に語り掛けようとした証拠だともいえるはず。素晴らしかったThe 1975のライブではこの部分が少し欠けているうように感じたので除かせてもらった。(そしてそのリズムの幅こそThe 1975が世界的なバンドになり切れない唯一の弱点かも…と余計な小言)

2023年の実感としてストリーミングで数々の時代の作品が並置されるようになにかが「古い」という感覚は無くなった。ビルボードを見渡せば10年前のアルバムやQUEEN、Fleetwood Mac、Creedence Clearwater Revivalのアルバムが未だにランキングに入っている。最新作のほうがあっという間にランキングから消えていくという現代では「誰もが知る名曲」を沢山持っているアーティストがとにかく強い感触がある。傑作アルバムより傑作曲を沢山もつThe WeekndやDrakeの時代はまだ続くだろうし、以前よりOASIS人気が再燃しているのも分かる。そしてその楽曲を沢山持ち、「時代の」音楽としてのセットリストを組んだTaylor Swiftが圧倒的なのも納得できる。一時は現行のシーンと「レジェンド枠」で完全に分けられていたが、もしポール・マッカートニーやローリング・ストーンズが来日したら今の方が遥かに影響力を持つだろう。そしてそれはSNS時代のポピュリズムの結果でもあるのだろう。

だからこそ、今失われつつあるのはシングルの12inchや7inchのB面の様な存在、もしくはそこに名曲を収録するという行為そのものなのかもしれない。そして、上記の認識がそれなりに当てはまるなら、ベテランの方が有利で新人のほうが厳しいのかもしれない。どこもかしこも優れたレコードばかりで中途半端、分裂症、失敗作という形容が成されるようなレコードを作れない雰囲気がある。でもThe Beatlesの『White Album』の様に、そんなレコードが将来輝くかもしれない…というわけで2024年は「取り付く島もない」作品に出会いたい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?