承諾率20%向上!?惹きつけるための『面談』というタッチポイント

こんにちは! 新卒採用に関する情報をお伝えするAsnalo Picksです!

1月もあっと言う間に過ぎ去り、選考のスタートやインターンが新卒採用市場では盛り上がっているかと思います。

ここから少なくはなってくるかと思いますが、どうしても採用活動においてコンテンツとコンテンツの間に空白の期間が生じてしまうことがあったり、採用したい学生に対して自社への惹きつけ活動をしないといけない場が出てきてしまいます。ですので、しっかりとタッチポイントを設計し求職者の惹きつけを実施することが求められます。

・学生の自社への惹きつけを向上させたい 方

・学生面談の良い方法を探している 方

・面談でのフィードバックのバリエーションを増やしたい方

上記の方々へ少なからずお役に立てると思いますので、是非読んでいただきたいと思います!

この一年間で採用の主戦場がオンラインに切り替わったという側面もあり、多かったなと思う質問に関しては「おすすめのタッチポイントは何か?」という趣旨のものです。

そして、なんとなくですが、何か突飛なアイデアを求められているなという感覚を持つことは非常に多かったのですが、個人的におすすめのタッチポイントは『面談』だと考えています。何か特別的なコンテンツを用意する必要はないと考えています。

オンラインに移行したことも相まってか、思考が「how」を求めるのはすごく分かるのですが、結局のところ「why」が大切です。

問題解決の手順はwhere→why→howの順番になりますので問題が発生している原因を紐解いた上で、適した打ち手(how)を用意していただくのが良いと思います。

従って、面談ではない打ち手が来ることもあると思いますが、基本的に惹きつけを実施する(つまり、求職者に対する理解を深めること、及び求職者が自社の理解を深めること)にあたっては膝を突き合わせて会話をする面談が非常に網羅的で適していると考えております。

ただ、当たり前ですが1回の面談で求職者が自社に惹きつけられる訳ではございません。

回数を重ねていかないといけません。

上図は企業との接触時間が長いほど、求職者の企業への理解は格段に深まることを示した図になります。

この図において着目したいのは、事業理解に関しては大きな差が生まれていないものの、接触時間に応じて、業務理解と社風理解に顕著に差が出ているということです。

「事業理解は○○ナビでわかるけど、実際の業務や社風は社員さんに聞きたい」と言ったところでしょうか。

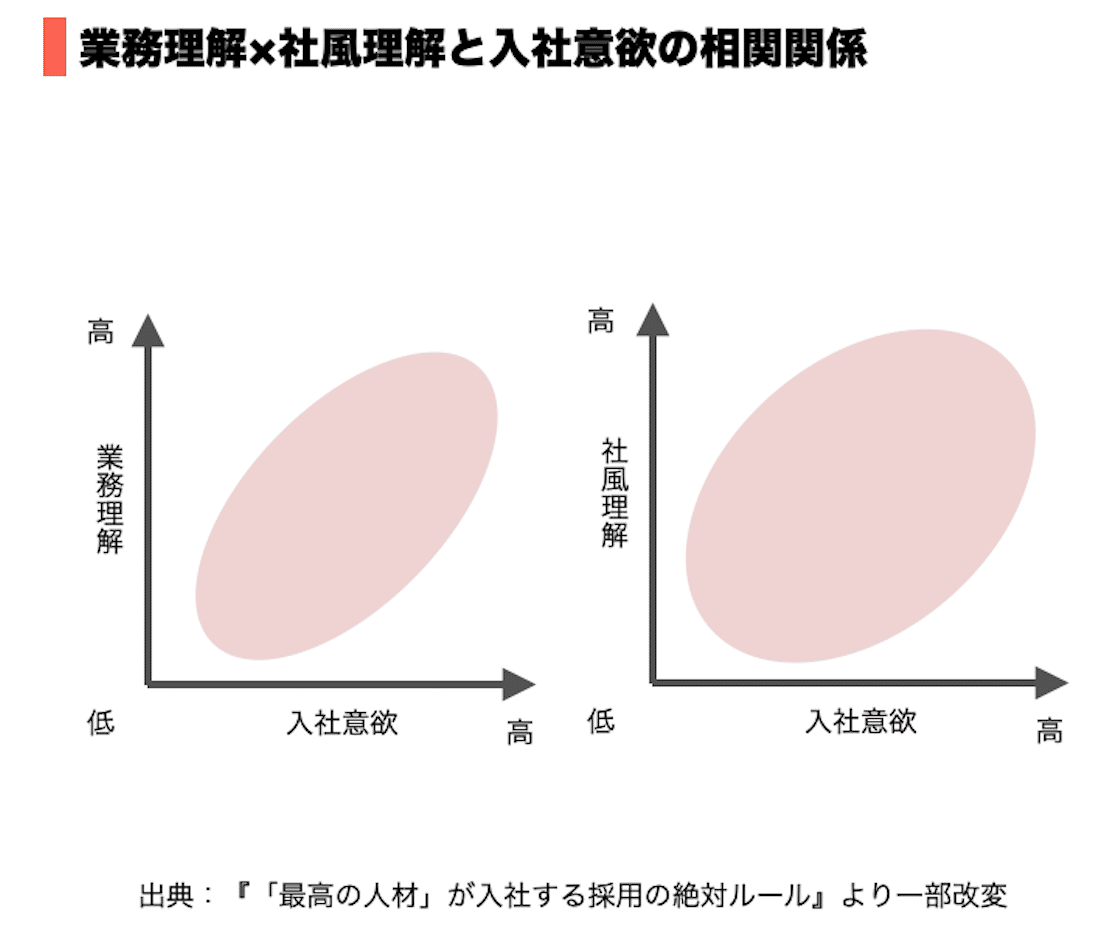

そして下図は、業務理解と社風理解が高ければ高いほど入社意欲が高まるという比例関係にあることを示した図です。

上記に挙げた業務理解と社風理解が高ければ高いほど入社意欲も高くなるということが示されています。

つまり、単純に接触時間(頻度)を担保することで入社意欲を高めることができるというわけです。

『セブンヒッツ理論』がやはり採用においても大きな意味をもたらします。

入社意欲の高さを担保するためには、接触頻度が多いことが条件になりますので、適度な回数の面談が求められます。

弊社においても採用活動の代行業務や、エージェントとしての学生面談を実施しておりますが、入社に至る学生の面談回数は10~15回/人くらいです(面談時間:30~40分/回)。

とはいえ、問題になってくるのが面談のネタ切れです。

「そもそも、回数重ねるのはわかるけど面談で話すことがない。」

ということにもなりかねませんし、学生に関しても

「また、面談に呼ばれたけど、次は何なんやろ・・・」

と言うような、ネガティブな状況に陥る可能性は考えられますし、実際にあります。

このようなことは、絶対的に避けないといけません。

なので、予め仕組みを作っておく必要があります。

厳選した中の数名の学生との面談において

過去→現在→未来→現在のキャリア軸

上記のフレームになぞらえて順番に展開していきます。 これを順序立てて複数回に分けて実施します。

1回目の面談において話す内容、2回目の面談において話す内容をそれぞれ決定しておきます。さらに、効果的で望ましいことは、学生の性格に応じて適切なリクルーターを対応させることです。

とは言うものの、タタキがない状態での面談は結構至難の業ですので、予め学生に対してワークシートを渡しておき、面談のタイミングでフィードバックをしていくような流れで対応できると効果的です。

こちらのワークシートですが、弊社で保持している『チューニングワークシート』の一部で、学生の過去を発散するためのシートになります。

このようなシートを用いて、学生理解を深めると同時に、考え方やアウトプットのフィードバックを実施することで、チューニングも同時に行うことができます。

さらに、このようなワークシートを用意しておくことで

「次はこのシートで未来を考えよう。○○日までにやって来て!また、フィードバックしますね!」

といったように、面談の口実が作りやすくなり、次回面談の設定がしやすくなりますし、入社後のギャップの解消にも繋がっていきます。

※全4種類の『チューニングワークシート』を公開しております!是非、ダウンロードしてご利用ください。

最後に、面談の中で大切にしたいポイントは求職者である学生を「徹底的に育成する」と言う意識になります。

面談は、相互理解を深めるために重要なコンテンツですが、デメリットとして同時に圧倒的な工数がかかってしまいます。工数をかけたにも関わらず「育成したけど採用できませんでした」と言う結果もあり得ます。

しかし「自社に合う優秀な学生を採用する」「大手ではなく自社を選ばせる」ためには、ある程度の工数はかかってしまうものだとも考えられます。すでにご理解されておられるかと思いますので釈迦かに説法ではございますが、惹きつけにあたりこのような意識で取り組んでいただけると幸いです。

本日もお読みいただきましてありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?