【フォーク・ソング】ドリンキン・グァード②【ザ・フォーク・クルセイダーズ】

▼はじめに

・南部から逃げ出す黒人奴隷

前回の記事では、アメリカに奴隷として連れて来られた

「アフリカ系アメリカ人」に触れました。

アフリカの黒人を奴隷貿易船に乗せてアメリカに輸出された歴史は古く、17世紀にまで遡ります。

それが19世紀中期、アメリカには「南北戦争」という大規模な内戦が起きまして、エイブラハム・リンカーンの時代ですね。

南北戦争は、まさしく奴隷問題が争点の一つになった争いです。

北部が掲げた奴隷解放宣言に対し、

南部は黒人の奴隷化を続けようと反抗しました。

これは北部と南部の奴隷の使い方に差異があったというのも関係しています。

北部ではもともと家のお手伝いさんとして奴隷を雇っていて、さらに工業化が進み、労働力としての奴隷も流動化していきました。

それに引き換え、大規模農場で大人数の奴隷を労働させていた南部では、これを廃止されると非常に困るわけです。

仕事が立ち行かなくなりますからね。

詳細はWikiっていただくとして、

そういう理由で南部の黒人奴隷たちは、地獄のような南部から北部に脱出を目論んだのです。

そんな黒人の逃亡を手助けする北部の人間は鉄道員、逃亡の道は地下鉄、などと隠語で呼ばれました。

そして脱出のための暗号を歌に仕込み、そういう歌は、

Songs of the Underground Railroad――地下鉄道の歌と呼ばれたのです。

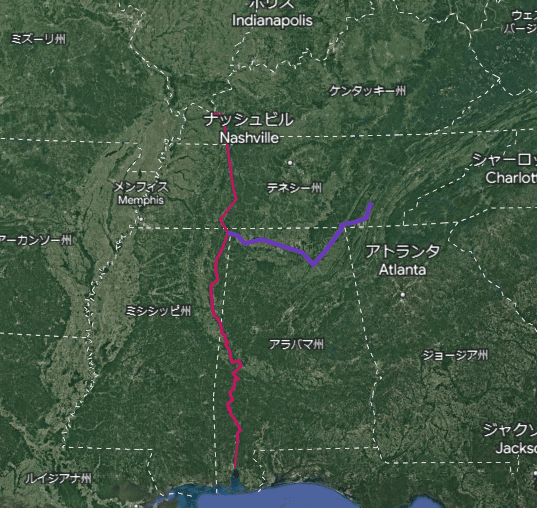

さて、詩を見る前ではありますが先に、

歌われる暗号を元に線を引いた地図を用意してみました。

起点になるのはアメリカ合衆国南部アラバマ州モービル。

この歌は、この近辺の農場で活動する鉄道員が広めたという話があります。

終点はアメリカ合衆国北部ケンタッキー州ですが、

北軍と南軍の戦闘の最前線(境界州)であるテネシー州まで辿り着くことが、黒人奴隷たちにとっての目的だったと言われています。

モービルからテネシー州の直前までには、「トンビッグビー川」という河があります。

地図の紫線と赤線の分かれ道あたりまで続く川です。

ちなみに紫線と、それより北が「テネシー川」。

わかりづらいですネ。もう直せませんけど。

紫線を見ていただくとわかる通り、テネシー川までたどり着けば、たとえ道を間違えたとしてもいずれテネシー州に入ります。

そこまで来れば敵だらけの南部と違い、北部の人間も居ますので、ケンタッキー州まで無事に逃げられる確率がグンと高まるのです。

そのゆえ黒人奴隷たちはまず、

「トンビッグビー川」を遡上しながら「テネシー川」にたどり着けと歌に教えられたのです。

黒人たちがケンタッキー州にたどり着くと、さらに北へ北へと移動していきました。

今度の旅は追っ手に怯える必要はありません。

こうして黒人たちは奴隷と言う身分から解放されるのです。

差別がなくなるわけではありませんでしたけれど、それは大きな一歩だったはずです。

それではいよいよ、四組のシンガーによるFollow the Drinkin' Gourdを見ていきましょう。

我ながら、図らずともきれいにハマったグループのチョイスになりました。

▼歌詞で見るドリンキン・グァード

Follow the Drinkin' Gourdはたくさんの歌手によって歌われてきました。

そして、それぞれ詩が違っていたり、言い回しが違ったりします。

さっそくではありますが、今回ピックアップする歌手の紹介をさせていただきます。

一組目は「The Weavers」。録音は1957年。

1948年に結成されたフォークグループで、おのおのがフォークシンガーとして大成している、そうそうたるメンツで構成されています。

メンバーのリー・ヘイズは幼いころより黒人教会などに赴いており、黒人音楽に慣れ親しんでいました。

彼らが歌うDrinkin’Gourdも、リー・ヘイズが知り合いの黒人女性から聴いたとされています。

二組目は「The Brothers Four」。録音は1960年。

ロック画報という雑誌の特集において、フォークルは彼らの影響を多分に受けていると紹介されています。

もちろん彼らもこの歌を歌っていますので、併せて紹介いたします。

ですが歌詞としては上述のThe Weaversのものと大差ありません。

三組目は「The New Christy Minstrels」。録音は1963年。

彼らの詩は1950年代、ジョン・ウッダムというストリートシンガーからヒアリングしたものを源流にし、独自の解釈と詩で作られています。

後年発売された「フォーク・クルセイダーズのすべて」という音源のクレジットには、このグループのメンバーの名前が記載されていました。

そして四組目は「ザ・フォーク・クルセイダーズ」です。録音は1967年。

あくまでハレンチが収録された年ですので、ステージ上ではもっと前から歌われていたと思います。

(それはどのグループにも言えますが)。

では、今回の記事もよろしくお願いします。

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

・The Weavers (1955)

The Weaversは1948年に結成されたフォーク・グループです。

創設メンバーは

・Pete Seeger(ピート・シーガー)

・Lee Hays(リー・ヘイズ)

・Ronnie Gilbert(ロニー・ギルバート)

・Fred Hellerman(フレッド・ヘラーマン)

となっています。

それぞれがアメリカのフォーク・ブームの先頭にいたような方々でして、太平洋戦争後~1950年半ばまで続いた共産主義者排斥運動――赤狩りにおいて、FBIのブラックリストに載っていたような方もいます。

彼らが歌うFollow the Drinkin' Gourdは上述したように、

リー・ヘイズが実際に黒人女性から聴いたもの。

さらにこの歌が初めに採集された際の資料も参考にしているとしています。

以下がその歌詞です。

この歌を初めに採集したのはH・B・パークスという植物学者でした。

採集されたこの歌が出版物になり広く知れ渡ったのは、1928年のことです。

パークスは「ペグレッグ・ジョーという人物が黒人奴隷を北部へ脱出させるためにこの曲を広めていた」と紹介します。

この人物は、1865年にリンカーンによって奴隷制度を廃止する宣言が出されるあたりに、黒人奴隷の逃亡を手助けしていた人物と伝えられていました。

The Weaversの歌詞は、暗号がきれいに歌われていると言えます。

赤字で示した部分を見てみましょう。

Now when the sun comes back , and the first quail calls

(太陽が戻り、初めのウズラが鳴くときに)

歌の始まりは旅の始まり。

捉え方はさまざまあるようですが、この詩は

旅は春に行うべきである

と言ったことを指すようです。

冬が終わり春の陽が輝き始めるとき、ウズラは産卵期を迎えます。

この鳴き声が聞こえたときに、南部を目指すための旅を始めろと暗示されているのです。

(一説には「夜明けにねぐらを出ろ」という意味だとも)

そしてリフレインを挟み、こう続きます。

Now the river bank will make a mighty good road

(今、川岸は良い道になる)

the dead trees will show you the way

(枯れ木が道を示すだろう)

ここに歌われる川こそ、「トンビックビー川」。

この川を辿りテネシー川を目指せというのが、この部分です。

そして川岸にある枯れ木には、件のペグレッグ・ジョーのマークが彫られていて、そこが正規のルートかどうかわかるというのです。

そのことは直後の歌詞で察せます。

left foot, peg foot, traveling on

(左の足、義足の足、旅をする)

ペグレッグは義足という意味です。

なので、ペグレッグ・ジョーは「義足のジョー」というあだ名になります。

ここでpeg legという言葉が出ることによって、この歌を聞いた人は、

「ペグレッグ・ジョーが脱出のために創った歌なのだ」

ということが解るのです。

そしてサビとも言える、何度も挟まれるリフレイン。

for the old man is a-waiting for to carry you to freedom

(お前を自由へ運ぶために老人が待っているから)

この老人こそ、ペグレッグ・ジョーのことを指し示すのです。

そして、歌は「トンビックビー川」から「テネシー川」に合流する地点で終わりを迎えます。

Now the river ends between two hills

(二つの丘に挟まれて川が終わる)

There's another river on the other side

(その向こうにもう一つの川がある)

今でこそテネシー川とトンビックビー川は水路でつながっていますが、当時はまだつながっていませんでした。

目印としてきた川が終わっても、途方に暮れないような配慮までされていたのですね。

この丘というのがトンビックビー川の上流にある「ウッド―ル山(Mt.Woodall)」だと言われており、地形的に二つの丘があるように見えたのだそうです。

現地でぜひ見てみたい。

そして辿りついたテネシー州は、もう南部と北部の境。

街は両思想の人々でごたついてはいますが、今まで見たこともなかった「奴隷解放」を唱える人もいます。

彼は、

ペグレッグ・ジョーは、逃亡の旅の果てに自らを自由を運んでくれる、聖者のような存在でした。

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

・The Brothers Four(1960)

ロック画報という雑誌にて組まれたフォーク・クルセダーズの特集では、結成時に影響を受けたアーティストとしてブラザーズ・フォアが示されています。

とはいえ、当時ブラフォーは多くのカレッジ・シンガーにとってあこがれの存在でした。

何度も来日していますし、彼らのレパートリーは日本で盛んに歌われていました。

そんな彼ら、ブラフォーのFollow the Drinkin' Gourdの歌詞は、

The Weaversのものをかなり踏襲しています。

正直言いまして、差異らしき差異はほとんど見当たりません。

強いて言うならば、

「Now the river ends between two hills.

There's another river on the other side」

の一説がないぐらいです。

とはいえ、雑味のない詩で歌うというのは、彼らのネームバリューを考えると非常に効果があります。

結果的に原詩の、歌の作られた歴史が広まるということですからね。

この見方をすると、次に紹介するバージョンは、結構異質です。

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

・The New Christy Minstrels(1963)

次に、The New Christy Minstrels(以下"TNCM")。

余談ですが最近このレコード買いました。やったぜ。

1967年に発売された自主制作盤のオリジナル「ハレンチ」には、

ドリンキン・グァードのクレジットに「Trad」とだけ記載されていました。

ところがどっこい、後年発売された

【ザ・フォーク・クルセダーズのすべて-Deluxe Double Series】という音源のクレジットには、R.Spark - N.Woodsと記載されています。

N.Woods/R.Sparkは、

Nick WoodsとRandy Spark。

両名ともTNCMのメンバーの名前です。

1955年、後にTMCMを創るランディ・スパークは、黒人ストリートシンガーのジョン・ウッダムからこの歌を採集します。

これは個人的な見方ですけれど、こちらの歌詞はより”霊歌”要素が強いように感じます。

たとえば、

Think I heard the angel say,

(天使が言ったんだ)

Stars in the heavens gonna show you the way.

(星々が天国への道を照らしてくれる)

初っ端スピリチュアルです。

日本で言えば「神託を受けた」とでも言うのでしょうか。

他にも、

Thear's a good day comin' and it wot be long.

(もうすぐ良くなる日がくる)

All of God's children gotta sing this song.

(神の子ならこの歌を歌うのさ)

だとか、

There's a little bit of heaven in that muddy road to freedom

(泥の道の先にささやかな天国がある)

というものだったり。

そしてお気づきの方もいるでしょう。

こちらには「暗号要素」がほとんどありません。

これは\「The Weavers」との重複を避けているという見方ができます。

ジョン・ウッダムの歌詞も一部踏襲しているものの、ほとんどがオリジナルです。

もちろん、パークスが採集した原詩も参考にしているでしょうが、

やはりTNCMは暗号よりも”霊歌”の部分、

大勢が歌う行為やスピリチュアルな部分に重きを置いた歌唱をしていると言ってもいいでしょう。

ちなみに、Randy Sparkは現役で活動中です。

けれどこれでは、黒人たちは南部からの脱出はできない詩になってしまいます。

これらを効果的に組み合わせ、霊歌と暗号を両立させたのが、主題であるザ・フォーク・クルセイダーズです。

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

・ザ・フォーク・クルセイダーズ(1967)

The WeaversとBrothers Four、そしてNew Christy Minstrels。

このグループの歌詞をガッチャンコして出来上がるのが、「ハレンチ」に収録されている「ドリンキン・グァード」。

WeaversとBrothers Fourの暗号としての詩、

New Christy Mistrelsの霊歌としての詩、

両方のいいとこどりをして出来上がっていることがわかります。

章ごとに分けて見てみると、以下のようになります。

1番は暗号組のリフレイン。

逃亡の果てに老人が自由へ連れて行ってくれるという、

結論を歌っています。

2番は暗号と霊歌の合成です。

WeaversとBrothers Fourが歌う

「太陽が戻り、最初のウズラが鳴くときに」

という旅に出る合図。

そこから彼らのようにリフレインに繋げず、Minstrelsの

「星々が天国への道を照らしてくれる」

という一節に繋げています。

Drinkin’ Gourd、北斗七星を目指して歩けというのを、わかりやすく著しています。

3番は暗号です。

Weaversで歌われた、「トンビックビー川」が終わり、その先にある「テネシー川」を目指せという詩が歌われます。

4番は霊歌。

しかし、前章の「川」の字を効果的に使い、

「雲が流れるまで川を辿って行け」

「空を見ながら歩き続けろ」

という詩に指向性の強い意味を持たせています。

そして暗号組のリフレインを挟み、

歌のラストではMinstrelsの結論を採用しています。

老人が自由へと連れて行ってくれるという「暗号の結論」。

自由への旅を続けようという、「精神の結論」。

暗号と霊歌を融合させることにより歌としてのまとまりが生まれました。

全体を通して考えると、

暗号組のような原詩本来の意味を踏襲しつつ、

霊歌の持つ精神的な鼓舞も包括しています。

これだけの情報で脱出が可能であるか、と言われれば疑問ですが、あくまで「暗号の部分が残っている」というのが大事なのです。

トンビックビー川を遡上する旅は600Kmを超え、徒歩だと直線距離でも7日はかかります(GoogleMap調べ)。

あくまで「一人で」「順調に進んで」です。

例えば家族を連れていたり、追っ手を気にする中で野営を行っていれば体力も消耗します。実際どれほどの時間がかかるのかは、想像だにできません。

精も根も尽きそうになったときにこの歌を口ずさめば、たといかすかながらも大きな希望になったかもしれません。

それは歌を杖にすることに他ならなかったことでしょう。

Keep on a-traverin' that mighty road to freedom.

(自由への道を続けよう)

Step by step, keep traverin' on

(一歩一歩歩き続けるのだ)

Minstrelsの詩を使って締めくくるフォークルの歌唱は、彼らの旅路の辛さと希望への道程を思い起こさせてくれます。

▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ ▲

▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼ ▽ ▼

▼まとめ――血と汗と泥とフェイクの歌

滔々と語ってまいりましたが、実はこの歌、本当に黒人奴隷たちが歌っていたという証拠は、残念ながらどこにもないようです。

この曲を世に広めたパークスや、多くの黒人シンガーが歌っていた事実はあれど、この歌を使って逃亡した奴隷の話は、どうやら残っていないのだそう。

そして歌にも出てくるペグレッグ・ジョー。

彼は象徴的存在とも、似たような活動をしていた人々をまとめて表す言葉とも、”パパ・レグバ”というアフリカ神話の登場人物とも言われていまして、存在があやふやです。

黒人奴隷の多くはアフリカから連れてこられましたし、アフリカの神話がアメリカで語られていてもおかしくはありません。

黒人奴隷たちの過酷な環境が生んだ英雄譚、希望の物語。

虐げられている環境に、そういった文化が生まれることはなにもおかしいことではありません。

キリスト教だって初めは迫害の歴史なのですし。

希望という宗教に縋り、民話を作り、歌になる。

事実をもとにした話ではないにしろ、それはフェイクロアーとして、人々の心を慰めたのかもしれません。

そういう奴隷として連れて来られたアフリカ系アメリカ人の民話というのはたくさんあります。

この歌――Follow the Drinkin' Gourdもその中の一つだというのも納得です。

ただし、地下鉄道という隠語を使って黒人たちが北部に逃亡したことは紛れもない史実であり、それらを隠した歌や民話もたしかに存在しています。

この歌が実際に使われたかということが重要ではないのです。

そうした文化が存在した、と教えてくれる歌なのです。

血と汗と泥の味がする歌。

たとえフェイクだったとしても、人々=folksの間に発生した歌=Songなのです。

フォーク・ソングは歴史を記録する媒体だと思うのです。

音楽が好きな人からすれば、フォーク・ソングというのは、同じメロディの繰り返しであったり、スーパープレイなどなかったり、つまらないジャンルかもしれません(カントリー音楽の流れを汲む場合を除く)。

昨今のレコードブームの流れを見てもわかります。

フォークソングはブームに乗れていません、明らかに。

音楽性によって評価されるのは、ポピュラーソングとして、音楽として、至極真っ当です。

しかしフォークソングは音楽性というよりも、文学性に富んでいるとわたしは信じてやみません。

ボブ・ディランがノーベル文学賞を獲ったことは象徴のように思えます。

「詩は読むものではなく詠むものだった」と、日本の或るフォーク・シンガーは言いました。

弾き語り。

歌ではなく、語り。

歌のための詩ではなく、詩のための歌。

音楽でありながら文学性に富むフォーク・ソングというのは、文盲の人々にも新聞のように情報を伝達できる、優れた手法の一つでもあったのです。

それははるか昔の吟遊詩人という人々の生業と、同じことだと思いませんか。

次回は、同アルバム4曲目。

”ディンクの歌”についてお話します。

PS.

【ザ・フォーク・クルセダーズのすべて-Deluxe Double Series】

に書かれている歌詞を載せておきます。

なんの参考にもなりませんでした!!(これで全体です)。

長々とした記事を読んでくれてありがとう。

もし、わかりづらいところや、読みにくかった場合は遠慮なく教えてください。

フォローやスキなどしていただけるととても励みになりまする。

また今回の記事にあたり、書籍はもちろんのこと、

海外の方が研究されたホームページも大いに参考にさせていただきました。

Joel Bresler様、ありがとうございました。

海の向こうから勝手に研究結果を参考にさせていただいたこと、申し訳ありません。

わたしのはかなり端折ってしまいましたが、このホームページにはかなり詳細に調査された結果が掲載されていますので、どうぞご一読ください(パークスの直筆歌詞も掲載されています)。

ワンクリックで英語が翻訳される世の中に感謝感謝はっぴーすまいる。

では、また次の記事で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?