パフォーマンスと情報分析の関係 ――初回の授業で取り上げたこと|橘 肇(月刊トレーニング・ジャーナル2021年6月号、連載 スポーツパフォーマンス分析への招待 第18回)

橘 肇

橘図書教材、スポーツパフォーマンス分析アドバイザー

監修/中川昭

筑波大学名誉教授、日本コーチング学会会長

(ご所属、肩書などは連載当時のものです)

大学においてスポーツパフォーマンス分析の教育をどう進めていくか。筆者が非常勤講師として担当している桐蔭横浜大学のスポーツ情報分析専攻の授業について具体的な内容が紹介される。

連載目次ページ

https://note.com/asano_masashi/n/n8eb8a36798c8

コロナ禍の中でのスタート

桐蔭横浜大学では4月10日から前期の授業が始まりました。私が前期に担当するのは「スポーツ情報戦略論(以下、情報戦略論)」と「スポーツ技術・戦術論(以下、技術・戦術論)」の2科目です。今回はこれらの科目について、初回および2回目の授業で行った内容をご紹介します。私自身が、これらの授業を計画し、実施する上でどんな悩みを持ち、それにどう取り組んでいるのか、読者の皆さんに公開しながら、大学においてスポーツパフォーマンス分析の教育をどのように進めていけばよいかを考えていきたいと思っています。

前回の連載でご紹介した通り、これらの授業では最新のソフトウェアを使ったゲームパフォーマンス分析や動作分析の手法を実習で身につけることと、スポーツ情報分析の基礎となる「戦略」や「戦術」、またコーチングへの応用といった理論を学ぶこと、この2つの学びを両立させたいと考えています。非常に充実したソフトウェアの実習環境が用意されているだけに、実習を軸としながらも、教科書を使ったスポーツ情報分析に関する理論の学びをどう絡めていくのかが課題です。

今、授業計画を考える上でもう1つ考慮すべきことは、新型コロナウイルス感染拡大の予防です。対面授業は感染拡大の予防に十分留意した上で実施する必要があります。スポーツ情報分析の授業科目のために設けられた教室である「T-SAL」(TOIN Sports Analytics Lab)も、他の教室と同様に席数を絞っての運用にならざるを得ません。

こうした事情もあり、オリエンテーションが中心となる初回は、十分に間隔の取れる大講義用の教室を使うことにしました。4月12日の2限目、「スポーツ情報戦略論」の初回の授業、緊張する私の前に100名に近い数の学生が待ってくれていました。

人は必ず間違える、人は必ず忘れる

初回の授業は、まずはスポーツ情報分析の意義を知ってもらうこと、そして少しでも興味を高めてもらうことを目的に内容を考えました。私はスポーツ情報分析に関する話をする際、まず情報分析がチームの中で果たす役割についての話から始めています。その取り掛かりとして、動画共有サイトなどで公開されている映像を使った心理学のテスト「Selective attention test」をよく出題します 1)。これは注意力を試す一種のゲームで、講義の最初にリラックスした雰囲気をつくることもできます。そして同時に、多くの人数でこのテストを行うことで「同じ映像を見ているにも関わらず認識が一致しない」ことや、「1つのことに集中していると周囲で起きている他のことに気づかない」ことを理解してもらうことにも適しているのです。これは、私が以前にサポート業務をしていた医療安全関係の講習会で行われていたことを参考にしています。チーム医療をテーマにしたその講習会では、こうしたテストや、見ている人に錯覚を起こさせる画像や映像を使って「メンタルモデルの共有」(すべてのチームメンバーが「状況を同じように理解している(on the same page)」状態のこと)2)が大事であることを強調しているのですが、そのことがとくにチームスポーツにも当てはまると感じたからです。

次に人の記憶が曖昧であること、また感情が観察や評価に対して影響を与えることを紹介しました。たとえば『スポーツパフォーマンス分析入門』には、サッカーのコーチの記憶は決定的に重要な問題の45%以下に限定されること、プロのライセンスを持ったコーチではその割合が59%まで上がるという研究結果が紹介されています 3)。裏を返すと、試合中の大事な場面であっても、半分は忘れてしまうことになります。またちょうどこの原稿を書いているとき、ある元プロスポーツ選手が現役時代に大舞台で犯してしまった大きなエラーを面白おかしく取り上げているTV番組を見たのですが、大事な場面でのエラーやミスは、ある選手の全体的な印象をいつまでも左右してしまうものだと改めて感じました。

こうした話題から、スポーツパフォーマンス分析やスポーツ情報分析の目的の1つが、コーチやハイパフォーマンスディレクターといった意思決定者に対して、妥当で正確で信頼するに足る情報を供給することであるという話につなげていきました 3)。

スポーツ情報分析のトレンド

次にスポーツ情報分析に関する最近のトピックとして、この連載でも取り上げてきた次の3点を紹介しました。

1)テクノロジーの進化

野球で使われている手書きの配球表(図1)とゲームパフォーマンス分析ソフトウェアで作成したデジタルの配球表を比較、またサッカー選手の動きの手作業によるトラッキング(図2)と、最新の自動追尾システムによる自動トラッキングの比較などを例にとり、スポーツ情報分析のためのテクノロジーが急速に進化していること。

図1 手作業による野球の配球表(筆者、1990年頃)

図2 手作業によるサッカー選手のトラッキング(2010年頃)

2)リアルタイム分析

テクノロジーの進化とも関連しますが、通信機器や情報端末の発達によって、試合中にもゲームパフォーマンス分析が行われるようになり、競技によっては事前に準備していたゲーム構想(ゲームプラン)や戦術がしっかり機能しているのか、試合中に検証や調整が行われるようになっていること。

3)アナリストの存在

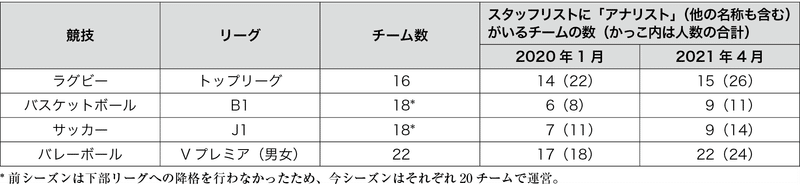

進化したテクノロジーの操作と、チームと選手のパフォーマンス向上のために求められる情報の的確な収集、分析、伝達のための役割として、アナリストの存在が注目されていること。ここで、主なスポーツのトップレベルのチームにおけるアナリストの人数を1年前と比較した表(表1)を示しました。どのスポーツを見てもチーム数、人数ともに増えており、V1では2020-2021シーズン、全チームにアナリストがいました。

表1 各スポーツのトップカテゴリーのチームにおけるアナリストの配置状況の昨年との比較(各チームのウェブサイトから筆者作成、参照日:2021年4月10日)

余談ですが、学生に対して「この表の数字から、アナリストは増えたと言えますか?」という質問をしてみました。私の答えは「この数字だけでは言えません。学問的に『増えた』『減った』と言えるかどうかは、そのための方法(統計解析)を経なくてはいけないからです」でした。ちょっと言葉足らずだったのですが、学問の分野で「多い、少ない」を言う際には単純な数字の比較だけでなく、統計解析の過程を踏むべきということも伝えたいと思ったのです。

初回の授業はオリエンテーション中心、また対象学年が異なっているということもあり、「情報戦略論」「技術・戦術論」とも、ほぼ同じ内容で講義を行いました。

スマホでのコミュニケーション

当初、2週目からはコンピュータのある実習教室での授業を計画していました。しかし、受講希望の学生が予想以上に増え(これは嬉しいことです)、新型コロナウイルス感染拡大予防のために教室の利用人数を調整する必要が出てきたことから、ゴールデンウィークまでの残り2回の授業も、引き続き大講義室で行うことにしました。

初回の授業では学生とのコミュニケーションを取るためのいいアイディアがなく、私からの一方的な講義に終始してしまいました。そこで2回目は大講義室でもなんとか学生の反応を受けながら進めたいと考えた結果、Googleフォームを使い、学生のスマートフォンからオンラインでアンケートや問題の回答を送ってもらうことにしました。授業進行のルールとしては、基本的にスマートフォンはしまっておくようにと指示をしているのですが、一方でスポーツ情報分析においては、モバイルデバイスの活用は絶対に欠かせないものです。「必要のあるときには授業でも積極的に活用するし、むしろアプリや使い方については皆さんからも学びたいと思っています」とも告げています。

しかしこの日は、プロジェクターで表示したQRコードの解像度が悪かったせいか、大講義室の後ろの方に座っている学生はうまくアクセスできなかったようです。リアルタイムで回答が集まり、すぐにグラフ化できるのは、非常に便利、かつ学生の興味をひけそうな気がしましたので、今後もうまく活用していけるのではと感じました。

競技力と情報分析の関係

「情報戦略論」の2回目の授業では、スポーツの競技力、競技力を支える要素、そして「戦略」という言葉の意味について学ぶことをテーマにしました。競技力やそれを支える要素からまず話を始めようと考えたのは、「情報分析」や「情報戦略」がそれ単独ではなく、他のいろいろな要素と相互に支援しあうことによって、パフォーマンスの向上に貢献することをまず押さえておきたいと思ったからです。これらのテーマについては、『コーチング学への招待』(大修館書店)にわかりやすくまとまっていましたので、それを元に授業の流れや配布資料を作成しました。

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?