アサイゲルマニウムの生理作用【赤血球代謝編】前編

1. はじめに

すっかり3月になってしまいました…。

2024年もアサイゲルマニウムの魅力を皆様に知っていただき、広めていけるように頑張りたいと思っているどいちゃんです(もう3月)。

本年も引き続き、アサイゲルマニウムを何卒よろしくお願い申し上げます。

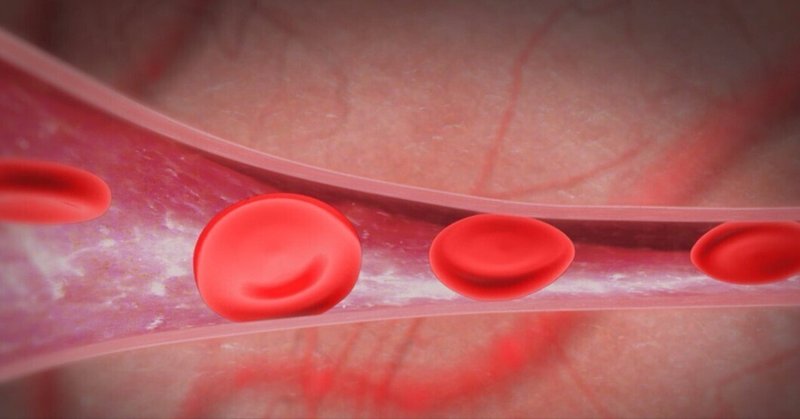

さて、今回のお題は「アサイゲルマニウムと赤血球」です。

意外かもしれませんが、アサイゲルマニウムと血液とは、大変密接に関係しています。

例えばアサイゲルマニウムの誕生当初、浅井一彦が観察したところ、アサイゲルマニウムを飲んだ人には下記のような様子が見られました。

・からだが暖かくなり、人によっては酒でも飲んだのかと首をかしげる

・あくびが出なくなる

・思考力が増した

・血液の粘度が低くなって、血色がよくなる などなど

浅井は、これらの現象が起こる要因として以下の仮説を立てました。

この有機ゲルマニウム化合物(アサイゲルマニウム)が、体内の酸素を豊富にする。言いかえると、この化合物が、酸素の代わりを生体内でつとめ、そのことから病気の治癒と予防効果があらわれてくる。

この仮説が唱えられたのは今から50年ほど前のこと。

それを私たちは「酸素代替説」と呼んでいます。

そして現在。

研究は進んでいますが、残念ながら「酸素代替説」の実証には至っていません。しかし「アサイゲルマニウムが体内に酸素を豊富にする」理由が、「若い赤血球が増える」という切り口でわかってきました。

2. 繰り返される「赤血球」の分解と産生

赤血球は、体の中の全細胞数の70%を占める細胞、と言われています。

その役割や特徴については次の通りです。

「ヘモグロビン」というタンパク質を含み、全身の細胞に酸素を届ける

一般的な細胞にある「核」を持たず、くぼんだ円盤状の形をしている

柔らかいので、自在に変形して狭い毛細血管を通り抜け、全身を循環する

寿命はヒトで約120日。最後は肝臓・脾臓の免疫細胞に処理される

このように、寿命を迎えた赤血球は分解され、ヘムという物質を経て、「ビリルビン(黄色)」や「ステルコビリン(オレンジ)」などの色素に変化し、最終的に便と一緒に排泄されます。

分解系と産生系のバランスが保たれることで、体内の赤血球の数は大きな変動がないのです。

3. なぜ、アサイゲルマニウムで"色"が変わるのか?

ところで皆さんはアサイゲルマニウムを飲んだ際に、何か変化を感じることはありますか?

見た目でわかりやすい変化は、「便の色変化」です。

↓の写真はアサイゲルマニウムを含む餌と、含まない餌を与えたラットの糞便の写真です。

便の色は食事内容にも大きく左右されますが、皆さんもぜひご自分で観察してみてください!

なお、この現象に着目し、研究を進めてきたのが当社副社長でR&Dセンター長の中村です。

中村はアサイゲルマニウムを摂取して生じる便の色の変化に着目して研究を進め、「アサイゲルマニウムを摂取して便が黄色になるのは、赤血球由来の色素が増加しているからだ」ということを明らかにし、2010年に論文発表しています。

そして2023年末にHeliyon誌に掲載された論文でも、これまで中村が論文で報告してきたように、「ステルコビリノーゲン」や「ステルコビリン」がアサイゲルマニウム摂取によって増加したデータが得られています。

アサイゲルマニウムを摂取したマウスでは、赤血球由来の代謝色素であるこれらの色素の量が増加することがわかった。

【参考文献】Takeda, T. et al., Heliyon . 2023 Dec 3;10(1):e23296. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e23296. eCollection 2024 Jan 15.

先ほどの模式図「赤血球の一生」を振り返って見て下さい。

ステルコビリンやステルコビリノーゲンを遡ると赤血球にたどり着きます。

要するにこれらの色素が増えるのは、アサイゲルマニウムを摂取することで、老化した赤血球の分解が促進されたから、だと考えられます。

(後編に続く)