スタンフォード留学で自信を失った東電エリート社員が“絶対的自信”と“処世術”を手に入れるまで

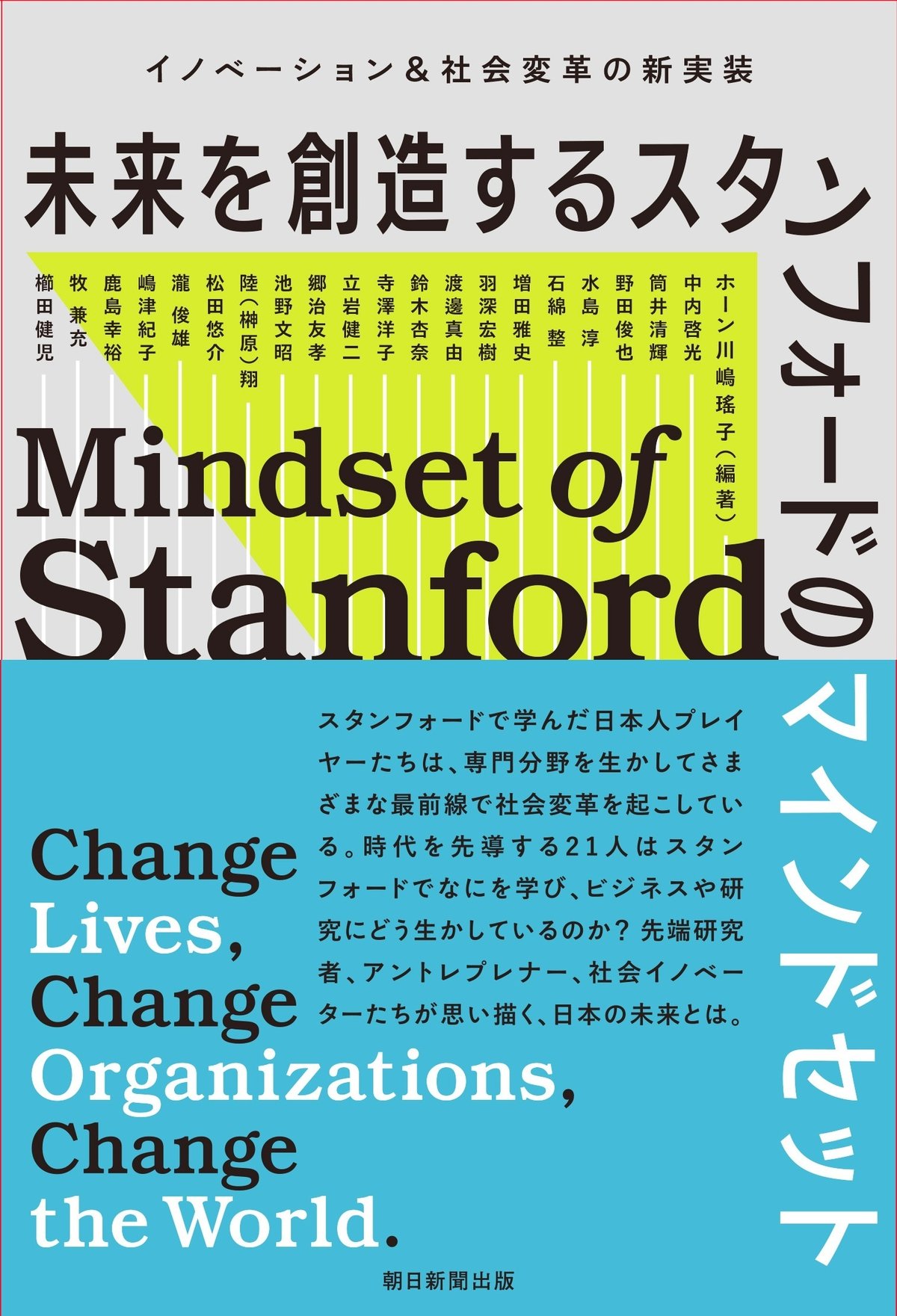

なぜ、スタンフォードは常にイノベーションを生み出すことができ、それが起業や社会変革につながっているのでしょうか? 書籍『未来を創造するスタンフォードのマインドセット イノベーション&社会変革の新実装』では、スタンフォード大学で学び、現在さまざまな最前線で活躍する21人が未来を語っています。本書より一部を抜粋・再編して、東京電力の社内ベンチャー、株式会社アジャイルエナジーXの立岩健二氏がスタンフォードで学び、保守的な大企業で社内ベンチャーを立ち上げるまでの道のりを、4回にわたり紹介します。

■東京電力保守本流の原子力部門でMBAに目覚める

2000年、筆者は東京電力本社原子力技術部で、米国GE、東芝、日立と共同で次世代原子炉の開発に取り組んでいた。柏崎刈羽原子力発電所6/7号機(1996年/1997年運転開始)で採用された、最新の改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)をさらに進化させた、ABWR-2と称する、世界最高水準の安全性と経済性を誇る原子炉の開発計画である。

当時、東京電力は17基の原子炉を保有・運転する、世界第2位の原子力事業者であった(第1位は、フランス電力公社)。筆者は東京電力が今後も国内ではもちろんのこと、世界でも原子力業界のリーディングカンパニーであり続けるものと信じて疑わず、そのような会社で原子力事業を推進していることを誇りに思っていた。

そのころ、米国ではエネルギー企業エンロン社が隆盛を誇っており、日本法人を設立して大型発電所の建設計画を発表するなどしたことから、「黒船襲来」と国内電力業界は戦々恐々としていた。エンロンが日本の電力会社を買収するのでは、という噂も広がっていた。万が一、東京電力がエンロンに買収され、短期的利益と株価上昇のみの観点から原子力事業からの撤退を強制されるような事態になると、日本のエネルギー基盤が揺らぎかねない、という危機感を筆者は強く抱いた。

このような事態を回避するためには、原子力技術だけを極めるのでは不十分であり、グローバルに闘える経営スキルも修得しなければならない。エンロンをはじめとする米国の一流企業の経営層は、トップスクールのMBA保有者であることが多いということも知り、筆者はMBA取得を目指すことを決めた。幸い、東京電力には公募による海外留学制度があったため、応募することとした。

ところが、原子力部門の直属の上司からは、「MBA留学などすれば、原子力技術者としてのキャリアに傷がつくぞ」と猛反対された。原子力部門から海外留学する場合は、マサチューセッツ工科大学(MIT)やカリフォルニア大学バークレー校の原子力工学科に進学するのが出世コースとされており、技術系社員のMBA留学は事実上禁止されていた。このようななか、筆者はこれからの東京電力には、原子力を規制で守られた産業としてではなく、グローバル規模のビジネスとして成長させられる人材が必要不可欠になることを懸命に説いた。

なんとか上司の了解を得たうえで、社内選考を通過することができたが、世界ランキング上位30位以内のビジネススクールに合格できなければ、留学資格取り消しになるという条件付きだった。2001年後半から2002年はじめにかけて、第一志望のスタンフォード大学GSB(経営大学院)を含む複数のビジネススクールを受験し、結果発表を待った。

2002年春、翌日からの海外出張の準備で慌ただしくしていたところ、職場の同僚から「立岩さん、外国人から英語で電話がかかってきています!」と大声で伝えられた。電話をかわると、GSBのデリック・ボルトン学長補佐が、直々に合格を知らせてくれた。その後伝説となる、ボルトン学長補佐(2002年から入学選考の責任者に就任)による世界中の全合格者への直電のはじまりの年だった。

GSB受験時の小論文テーマ、“What matters most to you, and why?”では、“Establishing a perfect energy world.”、すなわち「持続可能で環境にやさしいエネルギー基盤の構築」という目標を書いた。これは、いまだにぶれない筆者のキャリアゴールであり続けている。

■人生でもっとも濃密な2年間

幼少期の9年間を米国で過ごし、日本人のなかでは英語力やグローバル対応力は相当あるほうだと自負していたが、GSBでの授業初日に、その自信は脆くも砕け散った。クラス・ディスカッションの内容は聞き取れるものの、瞬時に気の利いた発言をする瞬発力と度胸が、圧倒的に不足していたのだ。GSBを含む欧米のビジネススクールでは、ケーススタディと称する、具体的な企業で生じた実際の事例に基づき、自分が経営者だったらどのような意思決定を行うかについて学生同士が議論し、実践的に学ぶ授業が多い。

筆者がGSBに留学した2002年は、高品質な日本製品の輸出で日米貿易摩擦が激化した1980年代の「ジャパン・バッシング(日本叩き)」の時代から、半導体産業等の凋落により日本の存在感が希薄となる「ジャパン・パッシング(日本素通り)」の時代に移っていた。ケーススタディで取り上げられる日本企業もトヨタ以外にはほぼ皆無で、筆者が日本人の視点からクラス・ディスカッションに貢献することは容易ではなかった。

ある日、とある米国企業のケーススタディで議論していたとき、原子力業界での経験に基づくコメントを遠慮がちにしてみた。すると、隣に座っていたアメリカ人のクラスメートから、ノートの切れ端をわたされた。そこには、“That was a great comment, Kenji!”と書かれてあった。

この日を境に、弁の立つアメリカ人コンサルタントたちよりも多少雄弁さに劣っていようが、1学年372名のクラスのなかで唯一の原子力エンジニアとしてのユニークな視点は価値があるものだという絶対的自信をもって、積極的に発言をするようになった。そうするうちに、チームを組んで課題に取り組む授業では、意識の高いチームほど、筆者をチームメートとして誘ってくれることが増えていき、それがよりレベルの高い教育機会につながっていく、という正のスパイラルが働くようになった。

当時、日本国内では原子力はあまり魅力的な産業とはみなされておらず、原子力関係者であることを胸を張っていいにくい空気すらあった(現在ほどではないにせよ)。ところが、GSBで原子力エンジニアだと自己紹介すると、「すごい! 要するに、アインシュタインみたいな天才ということだね」と勝手に誤解して、過大評価してくれる人が多かった。「まあ、ちょっと分野は違うけどね」と、まったく謙遜になっていない適当な受け答えをしつつ、プラスの評価はちゃっかりいただく処世術も学んだ。

“Get out of your comfort zone and take risks!(ぬるま湯から飛び出し、リスクを取ろう!)” GSBのロバート・ジョス学長が強調していた言葉である。原子力部門のなかでも安全設計が専門だった筆者にとって、リスクは極小化するものであり、積極的に取るものではなかった。もちろん、GSBでリスクを取るといった場合の意味は原子力の場合とは異なり、経験のないことや苦手なことでも挑戦してみることを指しており、仮に失敗しても失うものはなにもなく、一方で成功した場合のアップサイド(成長余地)は青天井である。筆者はこの精神にのっとり、学生委員会のなかで、もっとも影響力が高くかつ人気の高い、Academic Committee(AC)に立候補することを決めた。

ACは学生代表として、GSBでの教育にかかわるあらゆる事柄について教授や大学のスタッフに要望を出して改善のイニシアチブを取ったり、学生に対する学業面での種々の支援活動を企画・実行したりする、非常に重要な任務を帯びている。クラスのなかから5名のAC委員が選出されるのだが、選挙を勝ち抜く必要がある。立候補者は、いずれも弁が立ち、学業優秀かつ課外活動にも積極的なリーダーシップあふれるクラスメートたちである。とても勝ち目がないと思ったが、インターナショナルの視点をACに導入すべきというセールスピッチを展開し、2倍の倍率を突破して当選することができた。

ACでは、Distinguished Teaching Award(DTA)というGSBの最優秀教授賞の授賞式をとりしきる委員長を務めた。筆者がDTA委員長だった年には、クラスメートによる厳選な投票の結果、現在GSBの花形教授の一人であるヨッシー・ファインバーグ教授を選出した。授賞式では、筆者からファインバーグ教授に賞を手渡すという、今から考えるとなんとも畏れ多いイベントが執り行われた。

留学中にもっとも印象的だったことの一つは、クラスに貢献する、というGSBのカルチャーに基づき、卒業直前にプエルトリコ人のクラスメートと2人で企画実行したプロジェクトだった。“Consolidation of Learnings at the GSB”と称したこのプロジェクトでは、2年間の学びの要点をクラスメートからボランティアを募ってとりまとめ、CD-R(当時の最先端ITツール!)に焼いて全クラスメートに配布し、大いに感謝された。

各種課外活動を通してGSBコミュニティに大きく貢献したクラスメートが選ばれるStudent Association Presidents’ Awardを受賞し、学内新聞に掲載してもらったことも励みになった。GSBのクラスメートは皆、厳しいカリキュラムや就職活動をこなしつつも非常に幅広い課外活動に精力的に取り組んでおり、このような多様な経験を積むことが、広く柔軟な視野をもったバランス感覚に富むリーダー人材を育むうえで重要な役割を担っていると感じた。

GSBは、ファイナンスのコール・オプションに似た環境を提供してくれる場所ではないかと考えている。つまり、リスクを取ってさまざまな活動に果敢にチャレンジして失敗したとしても失うものはなにもない(ダウンサイドは有限)一方で、成功した場合に得られるものは多大である(アップサイドは無限)ということ。そして、オプション理論が教えるようにオプション価値はボラティリティ(=リスク)が大きいほど高くなるので、大きなリスクを追求すればするほど高い価値が得られるのである。

GSBでの2年間は、学業、課外活動、遊び等、あらゆる分野で全力疾走し続けた。あまりにも多くの魅力的な機会がありすぎて、優先順位づけすることに日々苦労したが、なにかをやるかやらないか、迷ったときには、とにかくやることを選ぶように心がけた。ただ、後悔していることもある。2年目にEntrepreneurial Thought Leaders’ Seminarという授業を受講したときのことだ。

著名な起業家本人から創業時の逸話等が聞ける絶好の場であるが、学生の利便性を考慮してオンラインで聴講する選択肢も提供されていた。ある講義の日、多忙だったためオンラインを選択した。その日の講演者は、SpaceXのイーロン・マスクCEO。同氏の名前は聞いたことはあったが、GSBでは、Appleのスティーブ・ジョブズCEOやAmazonのジェフ・ベゾスCEOと直接会ったことがあったため、オンラインでいいだろうと安易に考えてしまった。今では、GSBの恵まれた環境について自慢するネタとして、紹介するようにしている。

2年目の最終学期にアーブ・グロースベック教授のManaging Growing Enterprisesという看板授業を受講したときに、教授から教わった以下の言葉が、卒業以降の行動指針となった。“Regret for the things we did can be tempered by time; it is regret for the things we did not do that is inconsolable.(行動を起こしたことに対する後悔は時とともに薄らいでゆくが、行動を起こさなかったことに対する後悔は一生薄らぐことがない)”

立岩健二

京都大学・同大学院にて原子力を専攻し、1996年東京電力に入社。新型原子炉の安全設計等に従事していた2000年代初頭、「黒船」エンロンの国内電力市場への参入により業界に衝撃が走ったことをきっかけに、日本のエネルギー基盤を支えられる「技術のわかる経営者」を目指し、2004年にスタンフォードMBA取得。東電復帰後、日本の電力会社初となる海外原子力事業への出資参画を主導するも、東日本大震災で白紙撤回となる。国際機関と連携して福島第一原発事故対応に奔走するかたわら、日本のエネルギー基盤を「アンチ・フラジャイル」に立て直すための構想を検討。この一環として、「分散コンピューティングによる再生可能エネルギーの導入量最大化と電力系統の最適化」事業を考案。当事業を社会実装するプラットフォームとして、株式会社アジャイルエナジーXを2022年8月に東電の社内ベンチャーとして設立し、代表取締役社長に就任。