「この作品は、蘇生と題された喪失の物語だ」俳優・中嶋朋子さんによる、小川洋子著『貴婦人Aの蘇生 新装版』巻末エッセイを特別公開

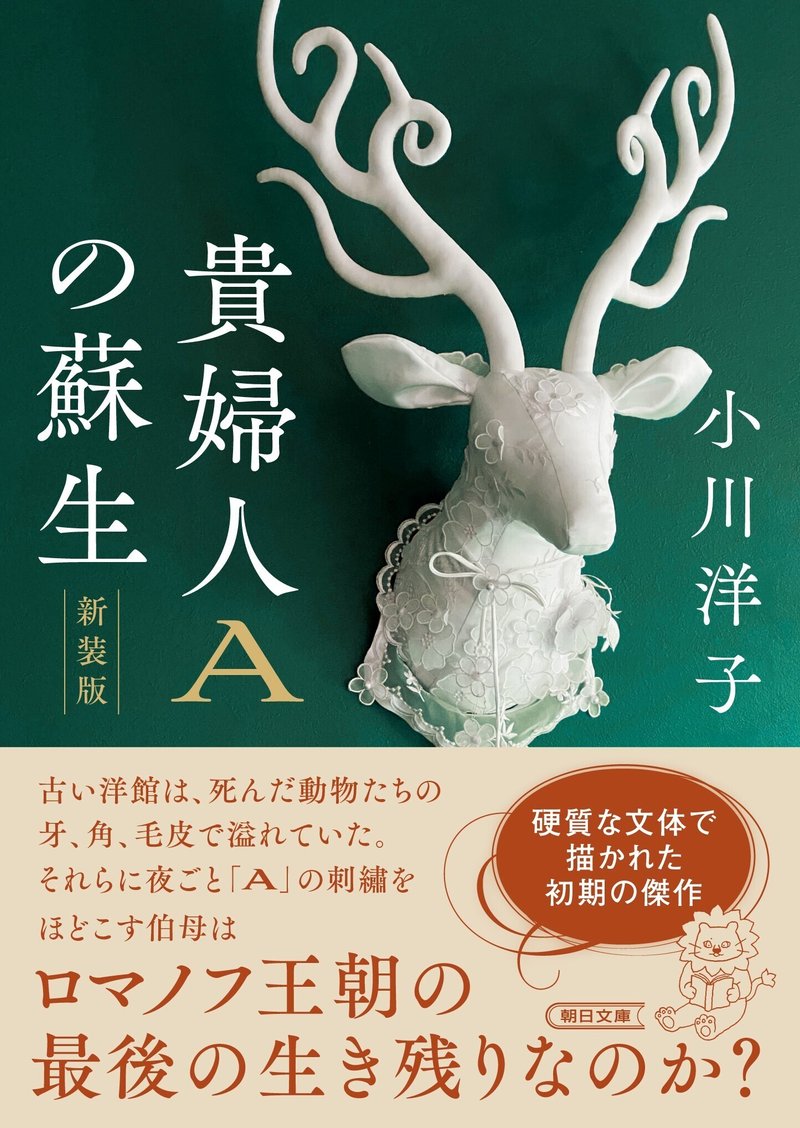

小川洋子さんの『貴婦人Aの蘇生 新装版』が刊行されました。舞台は、死んだ動物たちの剥製や毛皮で溢れる古い洋館。それらに夜ごと「A」の刺繍をほどこす青い瞳の老女は、ロマノフ王朝の最後の生き残りなのだろうか? 老女の姪である「私」が古びた洋館で過ごしたひと夏を描く、とびきりクールな長編小説。硬質な文体で描かれた初期の傑作です。俳優の中嶋朋子さんが本書の巻末にご執筆くださったエッセイを掲載します。

喪失と再生

20代の後半だったろうか、小川洋子さんの「薬指の標本」「まぶた」といった作品に次々出会い、えもいわれぬやすらかさを覚え喜びに震えた。手渡されたのは、異なるものたちの、ささやかな声に充ちる世界。そこで私は深いやすらぎを得て、初めて呼吸することが叶ったような感覚になった。胸のうち、無意識に抱えていた言語化できない違和感、社会や常識に与えられた物差しでは、どうしてもはかりようのない、心の中の襞。その微細な凹凸を、丁寧に、その襞の在りようのまま、寸分違わぬ正確さで読み取ってみせてくれる、小川文学にはそんな力があった。

私たちが普通に過ごす人生において、なんら関係を持つこともなく、どちらかといえば、異質で奇異ともいえる膨大な数の動物の剥製や、ロマノフ王朝の生き残り、皇女アナスタシアであるやもしれないという題材が、この物語の中で、どんな者たちも、どんな出来事をも優しく包み込んでしまうなどとは、本書の読み手の誰もが予期しないことだったろう。けれども、ひたひたと、気配だけはしていたはずだ。小川文学に充ちる「異なるものたち」からの誘いの息吹、その密やかだけれども確かな息遣いが、ページを繰るたび、むせ返るようだったから。

素晴らしく天気のいい、日曜日の朝。襟元のゴムが伸びきったネグリジェ姿、茶しぶだらけのティーセットや、丸まったブラジャーと共に登場した「伯母さん」は、私たち読み手が、物語の入り口に立つ以前に、あまりにも濃密な空気の中に存在し、不用意に近づいてよいものか戸惑わせた。これから私たちは、この人物と手を取り合って旅をするのだろうか? あるいは、この人物から逃れるために力を使うべきなのか? そんな読み手の逡巡を尻目に、病室中、備品にまで施された目が粗くひきつれた刺繍、彼女の首元、皺の間に半ば埋もれたネックレス、それらすべてが、確かな力を持って、逆に私たちを識別するように見つめ返す。「これが、あなたたちが出会うべくして出会う人物の纏う世界ですけれど、何か?」そんな風に。

これらのえもいわれぬ歪みが露わになる生々しい描写、容赦なく描き出される細部の一つ一つに触れるうち、なぜそこに、光が注がれ、照らし出されてしまったのだろうと困惑する。思考が追いつく間もないまま、筆者の紡ぐ言葉に誘われ、見てはいけないところまで、触れてはいけないところまで、瞬時に踏み込んでしまっていることに息をのむ。

小川洋子さんの手によって、日常を何気なく掬いあげるが如く描き出される綻びは、それが、登場人物たちに備わった重要な資質であるかのように執拗に描かれ続け、私たちはその描写を、ことあるごと、登場人物たちの深部に触れるための通過儀礼の聖水のように浴び続ける。すると次第に、私たちの中で、現実と幻想、醜さと美しさ、歪みと平らかさを分け隔て定めていた境界のようなものが、大きく変容し始めるのだ。

慣れ親しんだ肌馴染みのよい毛布を掴み、世界中の安堵、安寧がそこにこそ宿るとばかりに、いつまでも包まり続ける。案外、私たちの日常なんてそんなもの。自らを支え、安心を与えてくれると信じるその毛布が、自分にとって心地よいものなのか、本当に好ましいものなのか、はたまた、頼るべき確かなものなのか、改めて問うことはしない。慣習や通念に沿うことを良しとして、それこそ、風に煽られ、揺らぎ続けても、ただただ、しがみついてしまう。私たちは何を信じて、何を頼りに生きているのか? そんなふらつく足元を見事にうつし取り、私たちに根ざす常識、価値観、感覚世界、その均衡を、いとも簡単に変容させてしまう――それが、小川洋子さんの作品がもたらすイニシエーション。その先には、平生の確かさとは無縁の世界が広がっている。

婦人が自ら抱える物語を語る時、外れそうになる入歯のため口籠ろうと、どんなに現実の彼女の身に綻びがあろうと、物語と共に彼女が纏う空気が貶められることはない。むしろ、それは静謐さを湛え、こちらを心地よく飲み込んでしまう。その静けさから、読み手の私たちは、目にすることの叶わない彼女の瞳の青さを想起する。オハラが魅了された青、その深淵さ。彼女を取り巻くどんな事実をも差し置いて、そこにのみ真実は映し出され、そこにのみ確かさがある。

人生の迷いの過渡期、まだ何者であるか定める必要のない若さゆえ、語り部でありながら本作の中で漂う姪は、道を指し示すことなく私たちを導く。動物の剥製たちが、正しい場所へ納まることのないまま平らかさを湛えているように、導かぬ導き手によって物語に誘われる私たちは、不確かな世界の上でやすらぎを得られるようになっていく。

小川洋子さんの作品は、いつだって、片隅で息づくものに、そこが、そのものにとって真の在処であるのなら、「そこに居ていい」。そう、静かだけれども、確かな声で語りかける。そこにあるのは、赦し。あらゆるものへの赦し。小川文学の地表では、誰もが赦される。我々が何者であろうと、どんな在処を望もうとも。

物語は、婦人の唐突な死をむかえ、急速に、その温度と色彩を失っていく。たくさん買い足された赤と金の刺繍糸は、呆気なく無用のものとなり、手品に欠かせない子象の足のテーブルも、ナミチスイコウモリも、埃を携え永らく在るはずであった場所から、数々の動物たちと共に退いていく。あるものは2階の窓からクレーンで吊り下ろされ、あるものは逆さまに後ろ脚をつかまれ、以前の歪な形の調和とは比べものにならない歪んだ姿で。

木枯らしの中、長い列をなし葬儀に参列した人々のように、婦人の存在を失った時、私の胸は悲しみでいっぱいになった。婦人への愛着、信頼の情が、これほどまでに、私の中で充ちていたのかと、ふいに気付かされ途方にくれた。それは、夏の日、庭のプールに注がれた水のように、じんわりと時間を掛けて水嵩を増していたのだろう。されど、知らず知らずのうちに湛えられたその水は、彼女亡き後、悲しみだけ残して、無情なスピードでどこかの深みへと吸い込まれていってしまった。

この作品は、蘇生と題された喪失の物語だ。すべては喪失から始まり、喪失で終わる。が、しかし本当の「喪失」とは何だったのか? そんな問いが、私の中を巡る。物語上、最初の喪失を担った伯父は、良識からは外れて映る存在であったが、常とは別種の輝きを纏っていた。強迫性障害のため、日常生活から逸脱しなければならなかったニコは、かけがえのない美しい精神を宿していた。年老いた亡命ロシア人の伯母、婦人は、虫食いだらけのシルクハットから、万国旗と、誰も侵すことの出来ない物語を、何者にも憚ることなく生き生きと繰り出し続けていた。この物語では、喪失と近しい者たちこそが、裏腹に輝きを手にしている、そんな風に思えてしかたがなかった。

愛すべきか忌むべきか、判別のつかないままのオハラのレポートで、この喪失に充ちた物語は締めくくられる。脂ぎった、剥製のディーラーであり、誰よりも立ち回ることの上手かったオハラが、何を語るのか――。以前のレポートがそうであったように、オハラは、猛獣館での日々をメランコリックに語った。しかし、最後のそれは、虚飾の色を帯びるというよりは、むしろ誠実ささえ湛えていた。婦人と剥製たちの傍らで、彼が過ごした時間、そこに充ちていた欲求、衝動、歓び、そのすべてが、ただひたすらに、彼がそこに在る理由、「真の在処である所以」を、純粋に語っていた。

オハラの最後のレポートを読み終え、この物語を閉じたとき、私たちには、ただ、愛が残された。それはふいに、傍に寄り添っていた。この物語は、やはり、喪失ではなく、蘇生の物語なのである。