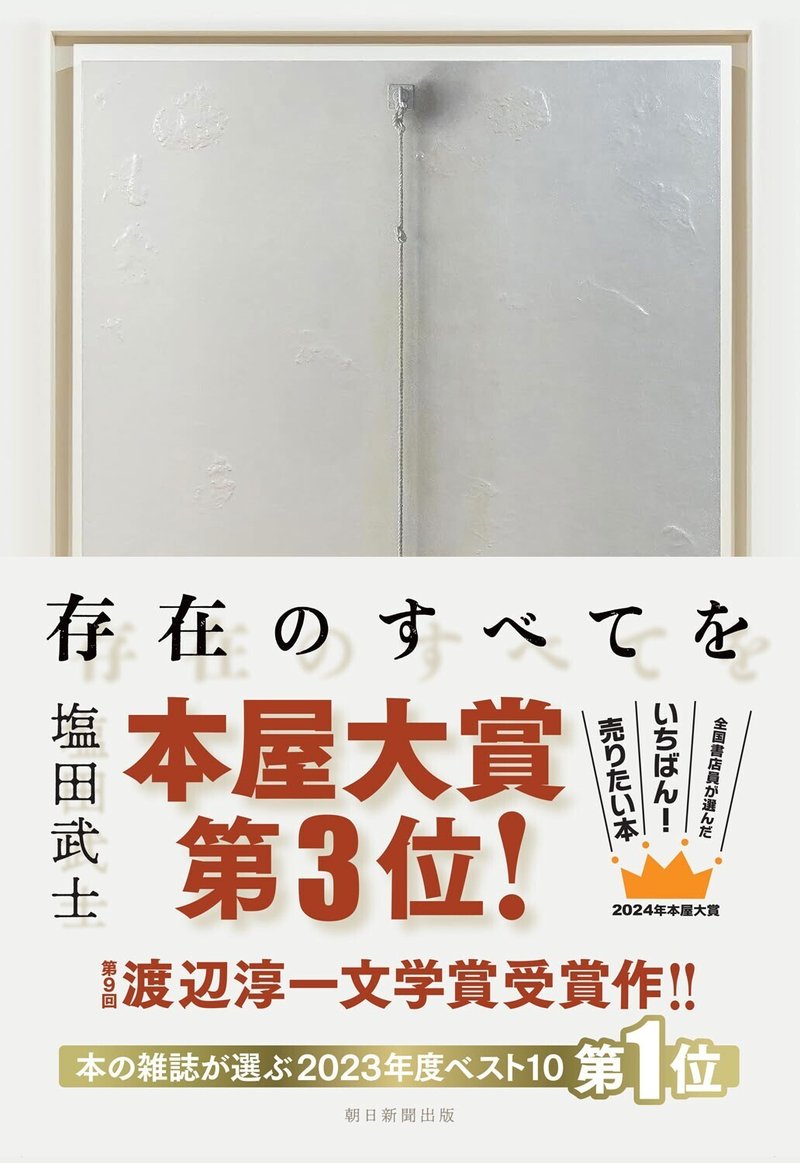

<祝・本屋大賞2024第3位&第9回渡辺淳一文学賞受賞!>【インタビュー】塩田武士が見た、松本清張の背中 話題作『存在のすべてを』で挑んだ「壁」

『罪の声』の発表から7年。「二児同時誘拐」という前代未聞の事件を描いた、塩田武士さんの『存在のすべてを』が、本屋大賞2024第3位に入賞、そして第9回渡辺淳一文学賞を受賞しました。新たな代表作へ込めた思いを語った「AERA」2023年9月25日号に掲載されたインタビューを再公開します。

(タイトル写真:kanzilyou / iStock / Getty Images Plus)

「作家には定期的に必ず越えるべき壁が出てくると言いますが、私にとってはそれが『罪の声』でした。以前、作家の湊かなえさんのラジオに出演した時に、湊さんがこれから塩田さんは『罪の声』と闘うことになる、私が『告白』と闘ったように、と言われたことがあるんです。重たいなと思いました」

塩田武士さんが2016年に発表した『罪の声』は、「グリコ・森永事件」をモチーフにしたサスペンス小説だ。週刊文春ミステリーベスト10(国内部門第1位)、第7回山田風太郎賞を受賞するなど一世を風靡し、2020年には映画化もされている。

あれから7年、塩田さんが「作家人生の節目となる一冊」と呼ぶ作品がついに刊行された。最新刊『存在のすべてを』(朝日新聞出版)だ。「二児同時誘拐」から30年、誘拐事件の被害男児は突如、気鋭の画家となって脚光を浴びるが、事件最大の謎である「空白の3年」については固く口を閉ざしたままだった。事件を追う新聞記者の門田次郎は、ある写実画家の存在に行き当たる――。

■プロットの遥か上ゆく

「この作品のために、できることは全部しました。取材の面では、誘拐ものを扱う時に、資料がほとんどないので警察関係者と接触して、捜査手法や当時の機材なども徹底的に話を聞きました。書かれていることはすべて本当のことです。例えば、本書には誘拐と立てこもりとの違いが書かれています。同じ特殊事案ではありますが、立てこもりは訓練すればするほど安心するけど、誘拐はすればするほど不安になるというんです。こういうプロの言葉は、刑事から話を聞かないと出てきません。また事件は1991年に起こりますが、当時の横浜市中区の住宅地図を広げて、全部歩いてひとつずつ写真を撮っています。その後、横浜市に開示請求して、当時と今の現場を写真でものを見比べて……というようなこともやりました。それと本書の表紙でも作品をお借りしていますが、写実画家の野田弘志先生にお会いすることができて北海道のアトリエにまで行ったということも含めて、取材には大変恵まれました。

前作の『朱色の化身』はほとんど実在のものをベースに書いたフィクションなのでとても難しかったんです。その時に考えたのが『視点と感情移入』でした。当時、この『視点と感情移入』があれば、作品が相当はねるぞっていう感覚を持ちながら書いていたので、本作では前半6章までは謎解きをしつつ、残りの7章から9章は強く叙情性を表現しました。そういう意味でも、創作の上でもできることはやったという気持ちがあります。時間はかかりましたが、密度が濃かったです。

この作品は、運を持っていると思います。普通、こんなにうまくいかないんですよ。これだけやっているのでプロットはしっかりしたものはできるんですけど、プロットから原稿にする過程には、すごく距離があるんです。具現化というのは本当にキツくて、こんなに準備しているのに、そんなに面白くないっていうことがあるんです。でもこの小説はプロットの遥か上を越えていっているので『これは来たな』っていう感触がありました」

週刊朝日の最後の連載小説として発表しているが、書籍化にあたり、連載時からの大幅な改稿はなく、500ページ近くにもなる分量のゲラをわずか2日で返したという。

■「止めたらあかん」と一気

「これもかつてないことでした。ノッているので、止まらずに読めちゃうんです。誘拐のシーンは黒澤明の『天国と地獄』をイメージして原稿を書いていたのですが、めちゃめちゃ面白かったんです。書いているうちに、いろんな人の感情やセリフが出てきて止まらないようになって。序章の同時誘拐のシーンは50ページほどあるのでこれくらいの分量であれば通常は3回くらいに区切って書くことが多いのですが、ここで止めたらあかん!と思って、まるで『カメラを止めるな!』みたいな感じで一気に書きました(笑)」

二児同時誘拐というかつてない事件のスピード感たるや。同時に、〈この犯人は現実的だ。映画や小説のように「奪取の方法」に重点を置いてもうまくいかないことを知っている〉というように、小説でここまで晒してしまってもいいのだろうかという気持ちになるようなことも克明に描かれている。

「日本では平成18(2006)年以降、身代金目的誘拐は起きていないと聞きました。その代わりに起こっているのが、特殊詐欺です。海外送金させるという手口の方がリスクが少なく確実なんですよ。つまり、もう誘拐がこの国において成り立たなくなっているから関係者も話してくれるんです。この時代になったからこそ開示できた。こうして書けるのも時の流れです」

■“師匠”清張と山崎豊子

同時誘拐を追うのは、まだまだ序盤。本作の肝になるのが誘拐された男児が戻ってくるまでの「空白の3年」だ。

「男児が誘拐されてから姿を消していた『空白の3年』を入れることで、その3年の間に『実』や『本質』が詰まっているという構成です。犯罪者って基本的にしょうもないんですよ。だからそれを美化するのもという気持ちもありましたし、ミステリーだからといって犯人当てみたいなのも表層的で嫌でした。人間がそこにいてほしかった。だから犯人ではなくて、空白の3年を追うというストーリーなんです」

果たして、「空白の3年」に何が起きたのか。男児は誰にどのように育てられていたのか。ここから、物語は一気にクライマックスへと走り出す。

「長編小説の場合は、どうしても中だるみが来るんですけど、その中だるみのところにこの『空白の3年』が入ります」

塩田さんは、松本清張と山崎豊子が自分の中の“師匠”であるという。

「特に清張の『虚実』を見つめノンフィクションを書いてきたことは、今の時代にも当てはまると思います。以前、別のインタビューを受けたときに気づいたのですが、本作の絵画を見てその場所を特定していく流れは清張の『絵はがきの少女』という短編に似ています。書いているときには気づかなかったのですが、あの『絵はがきの少女』がすごい好きで、この子は実際どんな人生を歩んだんだろうと。あの短編は、大人になってからその現場に行って、その子のことを聞いて回る話なんです。『存在のすべてを』では、絵はがきではなくていくつかの絵画になるわけですが、近いと思うんですよね。改めて清張ってすごいなって」

現在の日本で誘拐事件が起きなくなったように、昭和のミステリー全盛期と現在では作家を取り囲む状況も条件も違う。

■「虚実」を考え続ける

「うらやましいですよね。作家が時代に、世の中に求められていたじゃないですか。当時、新聞の社会面で事件のコメントをしているのは小説家なんです。松本清張先生はこう推理するみたいな感じで。いまでは考えられないことですが、当時はもっと小説家が世の中で信頼されていて、だからこそ全5巻といったような長い作品も書けたんです。取材に時間とお金をかけても取り返せるっていうものがあったのでしょうから、うらやましいです。それでも、やっぱり抵抗したいですよね、自分の中で。それは新聞記者をやってきたっていうのももちろんありますが、あくまでも僕は『虚実』の作家で『ファンタジー』は書けませんから。やっぱり虚実を考え続けることが、“師匠”の遺志を受け継ぐことだと思うんです。清張はそうやって後輩作家たちに託したわけですから。そのバトンの一つを受け継いでいきたい気持ちがあります」

(文/AERA編集部・三島恵美子)