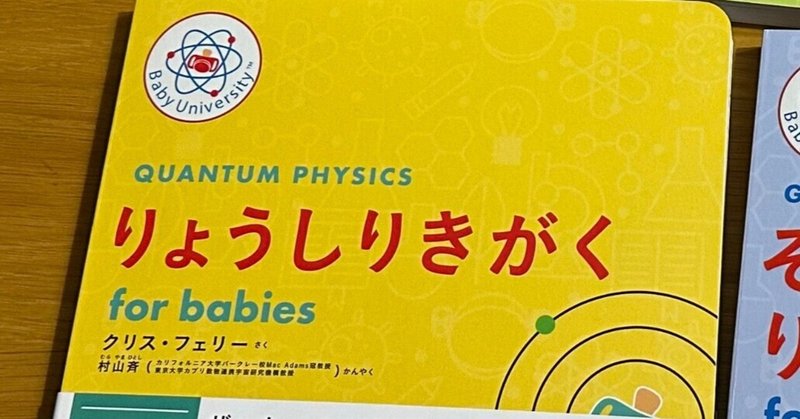

Quantum Physics for babiesを少し噛み砕いた話

※絵本Quantum Physics for babiesを紹介したら思ったより伸びているので、ママ垢のフォロワーさん向けにもうちょっと噛み砕こうかなという趣旨で書いています。

「ここおかしいんちゃうか」等の指摘あったらぜひX(Twitter)で教えてください。表現はなるべく絵本に合わせるようにしているので本当の(量子力学の専門書などとは)表現と違っているところもあります。ご了承ください。

ざっくりいうと

身もふたもない話ですが解説に書いてあることが全てです。っていうとこれを書いている意味がないじゃんって話ですが笑、この分量でこれだけ的確にわかりやすく解説が書いてあるのでもうこれで十分だよと思っています。

もうちょっと解説

量子の世界のルール

原子1個分くらいのスケールの小さな世界(「ミクロ」の世界)は、私たちが普段の感覚で生活している、いわゆる「マクロ」な世界の常識が通じません。

その例として絵本の中に挙げられているのが電子がいられるレールの話であったり、電子が別のレール(軌道)に飛び移る時にエネルギーを波として受け取ったり波を放出したりしている絵であったりするわけです。

解説にも書かれている通り「量子」の世界は飛び飛びの値の世界なんです。イメージで言うと定規ってありますよね。大抵の定規は1mmが一番小さい目盛になってますが、何かの長さを測ったときにちょうどその目盛の間になんかきたりして、「0.5mmくらいかも」「いやこれは0.3mmかもしれないな」なんて目を凝らした経験もあるかと思います。そして根性があるとさらに目を凝らして「いや、よく見ると0.357mmだわ」なんて思ったり(しないか)。何が言いたいかっていると目盛と目盛の間にものの長さがきてもおかしくないわけです。皆さんの感覚からしたら当たり前ですよね。

でも量子の世界はそうじゃない。定規の例で言えば1mmの次は2mmで、その中間は存在しません。どうにもこうにも1mmの次は2mmなんです。飛び飛びの世界だからこそ「量子ビット」って言うのが存在して、量子ビットは量子コンピューターでも重要な役割を持つんですが、その話をすると脱線して戻って来れなくなるのでやめておきます。

エネルギーをもらう?出ていく?

そして、電子が別のレールに移る際にはエネルギーをもらったり、出て行ったりすると書いてあります。これ結構「??」ってなるのかなって勝手に想像していますが、p17にあるように一番遠いレールを走る電子が一番元気で、一番陽子・中性子に近いレールを走る電子は一番おとなしいです(=エネルギーが小さい)。一段遠いレールに移るときは決まった量のエネルギーをもらわなければなりません(決まった量、というのが重要で、原子の種類によってこの量はまちまちですが、決まった量よりズレると移ることができません)。どうやってもらうの?というと、光や赤外線・紫外線といった電磁波を受け取ることでもらうことができます(ラジオの電波もその一種です)。そして、一段内側のレールに移るときは逆に電磁波を放出して移ります。

これだけ?もっと知りたい

絵本に書かれている範囲はここまでなので噛み砕くのはここまでにしておきますが、後ろの解説にもあるとおりもっと不思議な法則が量子力学の世界には存在しています。で、こっからが面白いんです。

じゃあそういうのもっと知れる一般向けの本はないのか、って話なんですが、本なら阪大藤井先生の本

あとはヨビノリさんのYouTube

この辺りをおすすめしときます。

長くない?とか難しくない?もっと簡単にならないの?って思うかもしれませんが、

量子力学なんもわからん

ってくらい深い世界なので、勘弁してください。

感想

これだけを読むと多分間違いなく「???????」となるんだろうなというのが最初読んだ感想でした。でもページをめくるごとにたくさん質問が生まれるような余白こそがこの絵本の肝でありいいところかなと思いました。その質問に一個一個答えていくのはきっと大変だろうけど、親子の素敵な対話の時間になると思うし、日本語版の監訳者の言葉にもあるとおり親もわからないことは一緒に調べればいいと思うんです。

よきQuantum Physics Lifeになりますよう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?