熱中小学校江丹別分校の歩み

2020年12月11日 熱中小学校江丹別分校 校長 浅田一憲

江丹別(えたんべつ)とは

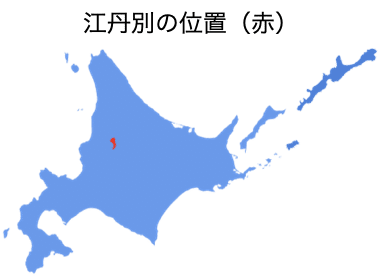

江丹別村は、かつて北海道上川郡に独立した地方自治体として存在していたが、1955年に旭川市に編入された。現在は、北海道第2の都市である旭川市の一部として、北海道旭川市江丹別町という住所が使用されている。ここでは「江丹別」と呼ぶ。

江丹別は、地理的には旭川市の北西に位置し、総面積160平方キロメートルで、周囲を小高い山森に囲まれた自然豊かで美しい盆地である。旭川駅からの距離は、江丹別中央地区で約23Km、自動車で約20〜30分かかる。

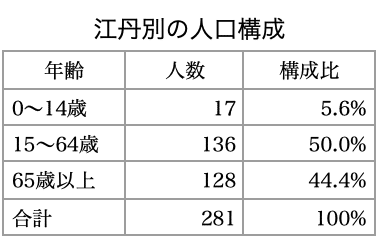

気候は、寒暖の差が激しく、夏はプラス30℃、冬はマイナス30℃にもなり、一年の寒暖差が大きい。過去に、最高気温 36.1℃(平成26年)、最低気温 -38.1℃(昭和53年)を記録している。2020年2月9日にも-36℃という20年ぶりの最低気温を記録した日本有数の寒冷地である。世帯数・人口は、世帯数 141世帯、人口 281人(男性137人、女性144人)(2019年4月1日)である。

産業は、山あいには旭川市の廃棄物処分場があり、住民の一部はゴミ処理関係の仕事に従事している。農業としては水田はなく、蕎麦畑が広がる。江丹別蕎麦は全国でも有名で人気が高い。また酪農も行われており、牧場がいくつかある。最近では、酪農家がこの地で質の高いチーズを製造販売している。中でも、酪農家の息子でありチーズ職人の伊勢昇平(現・熱中小学校江丹別分校用務員)が作るブルーチーズ「江丹別の青いチーズ」は、ANAとJALの両国際線のファーストクラスに搭載されるほど品質が高く、店頭に並ぶとあっという間に売り切れる人気商品で、江丹別の代名詞になりつつある。

熱中小学校江丹別分校開校の経緯

2020年12月現在、国内に15ヶ所、アメリカのシアトルに1ヶ所ある熱中小学校だが、昨年まで北海道には2017年に開校した十勝さらべつ熱中小学校1校しか存在しなかった。2019年、広い北海道にもう1校熱中小学校を作りたいという熱中本部(熱中学園)の堀田一芙用務員からの依頼を受け、十勝さらべつ熱中小学校教諭であり札幌在住の浅田一憲(現・熱中小学校江丹別分校校長)が候補地探しに各自治体を回り奔走したが、なかなか候補地が見つからなかった。

当時、全国の各熱中小学校は、内閣府の地方創生加速化交付金、地方創生推進交付金、地方創生推進交付金など、地方創生関係の交付金と自治体の補助金によって運営されており、開校すると国から一定の補助を受けられるものの、地方自治体も運営費の一部を負担するシステムであったため、この事業に魅力を感じ、運営への協力と一定の資金拠出が可能な自治体でなければ誘致を希望しなかったからだ。いくつかの自治体を訪問するもなかなか候補が見つからず困っていたところ、その話を聞きつけた江丹別在住のチーズ職人の伊勢から、浅田へコンタクトがあり、「自治体を絡めずに自分たちの資金だけを使用して、民間だけで運営する熱中小学校を作りたい」との申し出があった(二人は以前から知人だった)。伊勢は以前から「江丹別を世界一に村にする」と宣言しており、その実現に向けてのステップとして熱中小学校を誘致しようとしたらしい。熱中本部に相談し、堀田用務員と伊勢が面談したが、熱中本部は伊勢の情熱に打たれ開校が決定した。熱中本部としても民間のみで運営する熱中小学校は初のケースになるので、費用が少なくてすむ分校形式とし、浅田の校長就任と伊勢の用務員就任、オープンスクールの日程、2020年4月の開校日が矢継ぎ早に決定した。

熱中小学校江丹別分校のポリシー

熱中小学校江丹別分校では、自らの学校を「夢を見つけ、夢を叶える場所」と定義している。様々な能力があるのに家に引きこもっている人、勤め先の会社関係の人以外とは交流がない人、地方には特にそのような人が多い。それらの人々は、何かを始めたい、何かをやりたい、もっと人のためになりたいと考えているが、そのきっかけも方法も持ち合わせていない。つまり、やりたくても何をやって良いのかわからないし、わかったとしてもやり方がわからない状態にある。そのような人たちが熱中小学校に入学する。

熱中小学校で多彩な教諭陣の授業を受け、同じような思いで集まってきた同級生と交流することにより、やりたいことが見つかり、やる方法を学んでいく。そしてそのうち本当にやり始める。そのようにして夢を見つけ、夢を叶えることによって社会への進出を促し、生きがいを作る。そのように人を育てることが結果的に社会の活性化や地方創生に繋がると私たちは信じている。熱中小学校江丹別分校はそのために存在している。

コロナ禍での授業形態

開校前に3回のオープンスクールを行なって生徒を集めよう。そう考えて2019年10月と、2019年12月に2回のオープンスクールが行われた。しかし、2020年2月に予定されていた第3回オープンスクールが新型コロナウイルスの感染拡大防止策の影響で中止となり、同年4月の開校に当たって、この大きな社会問題とどう向き合うべきかがスタッフで議論された。感染症問題は短期間で解決する問題ではなく、人類がウイルスと共に生きてゆかなければならない時代が長く続くだろう。そのような時代になっても、生涯教育の場である熱中小学校は必ず必要であり、逆にそのような学びの場こそが多くの生徒たちの心の拠り所になっていく可能性がある。だから熱中小学校江丹別分校は予定通り4月に開校したい。新設校である江丹別分校は、過去のしがらみや行政からの補助がない学校なので、前例の踏襲や他組織との調整が必要なく、自由にベストなやり方を模索できる。

これまで他の地域で行われてきた熱中小学校は、先生と生徒、生徒と生徒がリアルに顔を合わせワイワイガヤガヤと楽しく学ぶこと、すなわちリアルにとことん拘ることがコンセプトだったが、それはもはや不可能。それでは、新型コロナウイルスと共存する時代に一番ふさわしい学校形態は何だろうか?

様々な議論を経て私たちは、江丹別の現地でのリアル授業を行うと同時にそれをオンライン配信し、リアルでもオンラインでも授業を受講できる同時実施形式こそがベストな授業形態であるという結論に至った。そして以下の3つのことを決定した。

・リアルの授業ができない時は、オンライン授業のみで行う。

・リアルの授業ができる時でも、リアルとオンラインの同時授業を行う。

・生徒はリアル、オンラインのどちらでも授業参加することが可能で、その2つの出席方法には差をつけない。

江丹別への帰属意識の醸成=バーチャル江丹別

オンラインのみで参加する生徒を作ると、その生徒たちにとってリアルな学校がどこにあるかはほとんど関係ない。学校はパソコンやスマートフォンの中に存在するのであり、ネットでしかクラスメイトや先生に会わないのだから当然学校への帰属意識は低くなる。

しかし、学校での学びは授業を受けることによって得られるものばかりではない。自分の夢を見つけ、一歩前に踏み出すために熱中小学校に通っているのだとしたら、授業以外のこと、例えば同級生と議論したり、部活動を一緒に行ったり、そんな仲間と一緒に過ごす時間も大切な要素だ。そのための新しい帰属モデルが必要になる。私たちはその問題を「バーチャル江丹別」を作ることによって解決した。

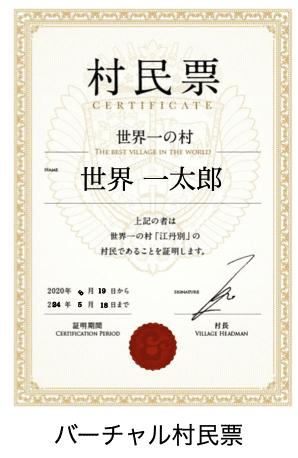

バーチャル江丹別とは、本当の土地である江丹別とは別に、仮想的な概念としての江丹別村を作り、熱中小学校江丹別分校の生徒は全員そこの村民になるというものだ。つまり生徒は、自分が住んでいる東京などのリアルな居住地とは別に、バーチャル江丹別という村にも仮想的に居住している。そしてバーチャル江丹別にはまだほとんど何もない。自分たち仮想住民が一から村作りをして、世界一の村を作り上げてゆく。その過程を一緒に体験しようというわけだ。

バーチャル村民は住民登録され、村民表が発行される。そして江丹別の特産品が安く購入できたり、江丹別での行事に優先的に参加できるなどの様々な特典を享受できる。

このようにして江丹別という存在に馴染み、江丹別を良く知ることによって、生徒は一緒になって村作りを手伝おうとするようになる。自分のアイディアが村づくりに影響を与えることを目の当たりにすると、自分が(仮想的に)住んでいる村に対する愛着がどんどんと湧いてきて、年に何回かはリアルな江丹別を訪れてくれるようになる。この言わば「村民ごっこ」は、江丹別の帰属意識の醸成に大いに役立っている。

オンライン授業前提での第1期生徒募集

このようにして、たとえオンライン授業しかできなくても、予定通りに4月に開校することを決定した私たちは、その前提で生徒を募集を行った。地方自治体からの補助金や交付金がない私たちは、生徒から集める授業料がほぼ全ての収益となるので、最低でも50人、できれば100人の生徒を集めなければ赤字になってしまう。他の地域の熱中小学校でも生徒数が50人程度のところもあり、新設校であってもそれより多く生徒を集める必要があった。果たしてたくさんの生徒が来てくれるのかどうか、大いに不安であった。

ところが、実際に募集を開始してみると予想を上回る入学希望者が殺到し、うれしい誤算となった。

これは、用務員に就任した伊勢がこの地域で若者のリーダー的な存在であったことに加えて、熱中小学校の教諭陣ほどの高レベルの人がこの地域を訪れることが珍しく、多く人が授業に興味があったことなどが理由だったと思われる。

そしてもうひとつ、コロナ禍であるからこその理由も存在した。私たちが決めた「現地まで来なくてもオンラインで受講できる」点が有利に作用し、北海道外の人や、道内の遠隔地に住む人たちが次々と入学してくれたのだ。

第1期である2020年春期(2020年4月〜9月)は、開校後も継続して入学者の募集を続けていたために、151名もの生徒が集まった。この151名という人数は、全国の熱中小学校でもおそらく1番か2番の生徒数だと思われる。平均年齢は46.5歳だった。生徒の属性は表の通りである。

ここで見られるように、江丹別分校の特徴は地元以外の生徒が多いことにある。

第1期のオンライン授業(第1回〜第3回)

第1期は、開校式と第1回の授業が開催された4月の第1回、続いて5月の第2回、6月の第3回の授業はオンラインのみで行った。

オンライン授業を行うにあたり、オンライン会議に詳しいハワイ在住の平野友康にスタッフとして参加してもらい、システムの選定を行った。そして、ZOOM社のZOOM会議システムを選定し、同社と契約してウェビナーという形式で授業を実施することにした。ZOOM社への支払いでかなりの金額を支出することになったが、オンラインにより教諭陣が江丹別を訪問するための交通費や会場費が必要なくなったので、リアル開催より少し足が出る程度の支出で収めることができた。

スタッフで何度もリハーサルを繰り替えし、スタッフの数名は授業当日に旭川のサポート拠点に集結して何か問題があった時にすぐに対処できる体制を作り、更にハワイのスタッフがインターネット越しに全体の監視や緊急操作を行うフォーメーションを構築し、4月の開校式・第1回授業に臨んだ。

記念すべき2020年4月25日13時、120名もの生徒が参加してオンラインによる開校式と授業が行われた。大きなトラブルもなく授業は終了し、「素晴らしい授業だった」、「オンラインでここまでできるとは思わなかった」、「入学して良かった」、「次回も必ず参加する」などのうれしい感想が生徒から寄せられた。

この授業に参加した熱中本部の堀田用務員が、ZOOM授業の可能性に気づき、後日ZOOM社と交渉・契約してくれて、その後全熱中小学校が自校の負担なしにZOOMウェビナーを使用できるようになったのだった。この熱中本部の素早い対応のおかげで、オンライン授業の経費負担が軽減し大変に助かっている。

5月の第2回授業では、オンラインによる音楽の授業に挑戦。約100人の参加者全員で江丹別分校の校歌を作った。自分たちで考え作り上げた歌詞によって構成された校歌が完成し、それを皆で合唱したことでなんとも言えない感動が押し寄せ、涙を流す生徒が続出した。「早く皆とリアルで会いたい」、「早く江丹別に行きたい」という感想が寄せられ、オンラインでも生徒の絆を深めることができるんだな、と改めて気づかされた。

6月の第3回授業も素晴らしい内容となった。このようにして私たちはオンライン授業に対してどんどん自信を深めていった。そしてこのノウハウを惜しみなく他の熱中小学校にも教えよう、要請があったら喜んで手伝おうとスタッフで決めた。

ハイブリッド授業開始(特別授業、第4回〜第5回)

この頃には既に伝染病も下火になり、次回8月に予定されている第4回授業はリアルの開催ができるかもしれないという希望が湧いてきた。

リアル授業が現実味を帯びてきて浮上した問題が、リアル授業開催時にオンラインでの参加者への配信をどのように行うかだった。オンライン開催のみの場合、配信では先生の顔は大きく鮮明に見えて、スライドなどの授業の資料も高解像度のまま共有でき、質の高い授業を提供できていた。通常、リアル授業の様子を同時にオンライン配信する場合、授業の様子をカメラ撮影した映像を配信することが多い。その場合、先生の姿や顔は綺麗な映像で送出することができても、スライドはスクリーンに投影されたものを再度カメラで撮影するため見えにくいものになってしまう。それでは第1回〜第3回の授業のオンライン配信よりも品質が低下してしまう。リアル授業になった途端、これまで評判の良かったオンライン授業の品質が下がることは避けなければならない。

そこで、リアル教室では臨場感がある授業を、オンラインでもスライドや先生の姿が綺麗に見える質の高い授業を受けることができる、それらを両立させる「ハイブリッド式」の授業の実施を目指すことにした。

また、リアル授業への出席を期待して入学してくれた生徒に対し、3回もオンライン授業のみになってしまったことのお詫びと穴埋めのため、そして第2期の新生徒の募集にも繋げるために、当初授業の予定が入っていなかった7月にオープンスクール形式の特別授業(無料)を追加し、それをハイブリッド式の第1弾とすることにした。特別授業の教諭は元マイクロソフト社長の古川享教諭と決定した。江丹別分校始まって以来の大物先生を迎えての初めてのハイブリッド授業を行うということで緊張は高まるばかり。リアルでもオンラインでも失敗は許されない。

ハイブリッド授業を行うためには多くの機材が必要となる。カメラ映像とパソコンで表示するスライドを適宜切り替えてネット配信したり、教室のスクリーンに映像を映し出すためにはスイッチャーという機械が必要。またマイク音声も会場スピーカーに出力するのみならず、コンピュータ音声とミックス後にオンラインへの出力するような機能が必要となる。高品質のネット回線も必要。当時江丹別分校は何一つ機材を所有していなかったので、一からそれらを選定し、80数品目にわたる機材リストを作成し、それらを一気に一括購入した。安価で性能の良い機材ばかりを選定し、約35万円で全ての機材を揃えることができた。その費用は、第2回と第3回の授業が図らずもオンライン事業のみになったことで浮いた交通宿泊費、熱中学園のおかげで無料となったZOOM経費を充当することでなんとか間にあわせることができた。

機材は一度、校長の自宅に運び、そこを教室と見立てて全機材を配置・配線し、テストを繰り返した。同時に授業当日の準備を進め、過労で倒れそうになりながら授業本番の日を迎えることとなった。

古川享教諭は世界的な有名人であり、ちょうど慶應義塾大学の大学院の教授を定年退職した直後の最終講義の意味合いを持つ記念すべき授業だったこともあり、江丹別分校の生徒のみならず、古川さんを慕っている多くの人が授業に参加した。オンラインで配信した授業の動画はFacebookとYouTubeで1万5千回も再生され、今も増え続けている。準備は大変だったが大成功の特別授業となった。この授業により、江丹別分校はハイブリッド式授業のノウハウとそれに必要な機材を得ることができ、加えて日本全国に熱中小学校江丹別分校の名を知らしめることとなった。実に得るものが多い授業となった。以来、ここで培ったハイブリッド式授業の配信ノウハウを少しずつ改良・改善して今日までの授業を実施するに至っている。

第2期の生徒募集

古川享教諭を迎えた特別授業の効果もあってか、熱中小学校江丹別分校への入学希望者が増え、新学期が始まる約1ヶ月前の9月頭には申込者が180名にも達した。感染症対策のため、ソーシャルディスタンスを確保したリアル授業を行わなければならない状況下においては、現在教室として利用している江丹別公民館の多目的ホールでのリアル授業の出席者の上限は50名程度。それ以上のリアル出席希望者はお断りしなければならない。そこで、第2期は180名で募集を打ち切ることにした。もし打ち切らなければもう少し多くの生徒を獲得することができただろう。(実際には181名となった。)

このような経緯により、熱中小学校江丹別分校は、開校2期にして全熱中小学校中で断トツの生徒数を誇る最大校に成長した。そして生徒の全てはバーチャル江丹別村の村民であり、全員が江丹別への帰属意識を持ち、日々の生活の中でも江丹別の存在を意識している。つまり、熱中小学校江丹別分校の存在は、江丹別の関係人口を少なくても180人は増加させたと言うことができるだろう。

第2期の生徒の平均年齢は46.9歳である。生徒のデータにより、第2期では、地元以外の生徒の割合が多いという第1期からの特徴がより一層極端になったことがわかる。

第3期以降、私たちは、40代の中心とする人生のベテランだけでなく、10代20代を含んだ若者を学校の生徒として多く迎え入れたい。若い力とアイディアを活かしてさらなる学校や江丹別の発展を模索していきたいと考えている。そのための、若者との関係性構築に力を入れていく所存である。

過去の授業の生徒出席者数

オンラインによる授業の出席者数は、正確な記録が残っていない。それは途中参加や途中退出がおり、延べ人数がはっきりとわからないためだ。そのためオンライン出席者数は同時参加人数の数値から推定したものとなっている。

これまでの授業の出席者数は以下の表の通り。

第1期第5回の授業では、リアル出席者が増えすぎて会場がいっぱいになってしまったため、第2期からは教室へ入場できる人数を制限して授業を行っている。授業へのリアル出席を希望する生徒は事前申し込みが必要で、希望者多数の場合は先着順となる。

第2期第1回は募集開始から3日間で出席者枠が埋まってしまい、第2期第2回は募集開始から僅か3時間で埋まってしまった。第2期第3回は、新型コロナウイルス感染者再増加の報道によりリアル出席希望者が初の減少となり、教室にも余裕があった。

部活動の周辺波及効果

熱中小学校江丹別分校は、学校の形態を取っているので部活動・クラブ活動がある。

現在、以下の5つの部が生徒によって設立され、活発な活動を行なっている。

これらの部はその活動範囲が江丹別内だけでなく、国内外の他の地域に関わるので、自ずと関係者は広範囲に点在することになる。それが江丹別の関係人口を増加させる要因となっている。

例えば、「蒼い森部」は江丹別の山の中から白樺の木を一本切り出すという本校でしかできないイベントを目当てに多くの生徒が参加しているが、切り出し後の木材の乾燥や加工、その材を利用した建材や木製品の開発や販売という形で生徒以外の関係者も多く携わっている。また最終的にその材で作られた製品を購入・使用してくれる人とは、原料の木材の由来とその製品ができるまでのストーリーを共有することになる。それにより江丹別という地域への印象が深まることが予想される。

「小学校を作ろうボランティア部」は、アジアの貧しい国に小学校を作るためのチャリティ活動を行なっている。その活動を通じて多くの人がチャリティの告知を目にして、実際にチャリティグッズの購入やチャリティイベントへの参加、募金をすることにより、江丹別や熱中小学校江丹別分校の認知度を向上させているだろう。

「サウナ部」は、日本一寒い江丹別に自分たちが設計したサウナを作り、熱心なサウナファンに全国から来てもらうことを狙った活動なので、やはり江丹別の名前を有名にすることが期待されている。このように、熱中小学校江丹別分校は授業だけでなく、部活動によっても江丹別の関係人口の増加に寄与していると言えるだろう。

江丹別の人口増加

必ずしも熱中小学校江丹別分校の効果とは言えないが、様々な活動によって江丹別が活性化するに従い、関係人口どころか実際の居住者の人口増加現象さえ起こりつつある。

蒼い森の管理には林業関係者、いわゆる木こりの皆さんにお願いしているが、野中瑠馬さんをはじめとする6名もの若い林業関係者が江丹別の魅力に取り憑かれ、現在蒼い森の近くに住居を設計中で、早い時期の江丹別への移住を計画している。

また熱中小学校の生徒のうちの一人(札幌在住)が来春までの江丹別への移住を計画している。

熱中小学校開校準備中の2019年に江丹別初のレストランChiraiを開店した嵯城要介さんは、幼い子供2人を含む家族と共に4人で江丹別に移住した。また今年2020年、パン職人の小倉孝太郎さんが夫婦で江丹別に移住し、Chiraiの近くにパン屋を建設中である。2021年初旬の開店を予定している。

このように既に江丹別の人口増加は始まっており、平均年齢も低下しつつある。来年移住する予定者は既に7人になっており、今後も移住者の増加は続く見込みだ。

ふるさと江丹別

生まれ育った土地を離れ、別の土地で生活している人にはふるさとがある。しかし、生まれ育った場所に住み続けている人にとっては郷愁感じて心が温かくなるような場所はない。特に都会で生まれ育った人はふるさとを持っていない。先の生徒の属性分析に現れているように、熱中小学校江丹別分校の生徒の内北海道以外に居住している者の割合は、第1期で22.9%、第2期は39.2%に上る。これらの生徒にとって江丹別は、「ふるさと」、または「第2のふるさと」なのだ。生徒にとって江丹別は、例えば都会で疲れた時に帰ることができる場所、大災害があった際に逃げ込む場所、そんな場所のひとつとして意識されるようになってきた。そこは(ネットを通じてではあるが)良く知っている土地で、仲間がいる土地で、心を癒す土地だ。単なる関係人口という言葉を超えて江丹別はもっと繋がりの深い存在になりつつある。実はそれこそがふるさとなのではないだろうか。

生徒のふるさと。江丹別はそのような存在になることを喜んで受け入れてゆく。

終わりに

このように江丹別では日本でも稀に見る現象が起きている。ここを世界一の村にしたいという伊勢昇平の思いと、村おこしの初期段階にタイミングよく誘致することができた熱中小学校江丹別分校、それにバーチャル江丹別というアイディアが重なり合って、相乗効果を生み、一種の江丹別ブームを引き起こしていると見ることができる。江丹別の関係人口がすごい勢いで増加している。それに引きずられてリアルの江丹別にも飲食店ができ、人口も増加し、新しい産業が起きつつある。

これは、「人材を育成する」教育機関である熱中小学校とその周辺に優秀な人材が引き寄せられてきて、それらの人々が江丹別の持つ元々の魅力や、熱中小学校の授業や部活動によって刺激を受けたことによって実現されつつあることなのだろう。

熱中小学校江丹別分校は、まだ開校から僅か8ヶ月。この短期間に素晴らしいことが次々に起こり、毎日が目まぐるしく感じるほどだ。生徒は皆楽しそうに授業や部活動を楽しみ、絆も深まってきた。

熱中小学校江丹別分校は、これからも生徒が「夢を見つけ、夢を叶える」ための中核機関としてリアルとバーチャルの両方の江丹別に存在し続け、生徒を応援していく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?