【農村指導者研修プログラム】アジア学院における9か月の学び

アジア学院では約2年分の学びが9か月という短期間に凝縮されています。

ここでは学生たちは「パティシパント(=参加者)」と呼ばれ、この9か月の間共に生活し学びを続けます。

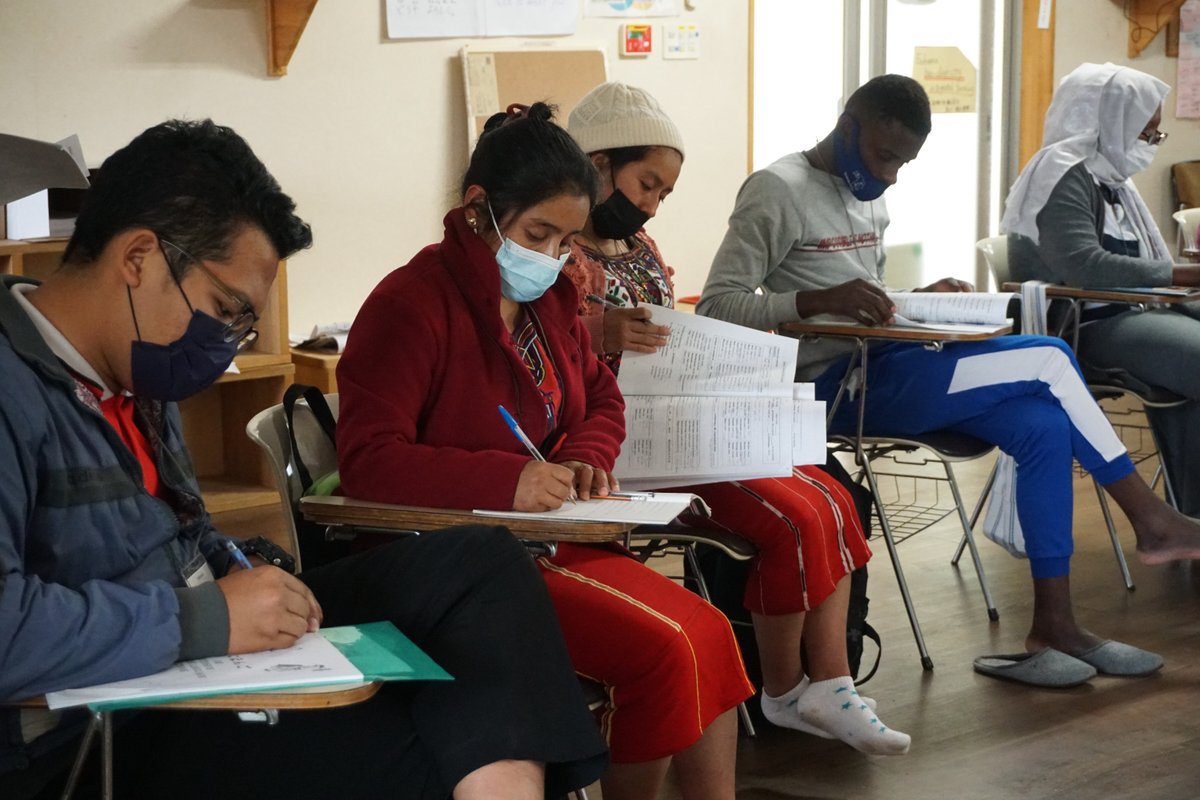

2022年度もパンデミックによる様々な困難がある中、多くのスタッフの継続的な努力やサポートを通して、アジア、アフリカ、中南米のコミュニティや農村のリーダーたちと日本人学生を含めた計32名の仲間と共に研修が始まっています。

アジア学院の学びは大きく、サーバントリーダシップ(仕える指導者)、フードライフ*、学びの共同体の3つに分けられています。私たちは異なる国籍、価値観、宗教を持った仲間たちと深い対話を通して学びを共有します。ここでは一人一人が学ぶ人であり、私たち人間が共に生きる為の学びが用意されています。

アジア学院の学びは、直接自分で体験し、考え、言葉にして仲間と共有することではじまります。この学びは、ただ座って知識をつめ込んだり、技術を身に付けるだけのものとは根本的に異なります。この学びのプロセスは他者を理解するためだけではなく、自分自身を深く知ることにもつながるのだと思います。

私自身は、アジア学院の授業は英語で行われるということもあり、言語による壁に不安を感じていました。しかし、英語を第一言語としている人は少数派。ここに来てみると英語が流暢に話せるかどうかというのは問題ではなく、むしろ「上手く伝えられない」、「ちょっと言いたい事と違う...」というようなもどかしさも楽しむことが重要なのだと感じています。さらに言えば、このおかげで、パティシパント同士のコミュニケーションは深くなっていくのだと思います。すぐに伝わらなくても、辛抱強く言葉をつなげ、聞いている側は相手が何を考えているのかを想像しながら耳を傾ける。これは、結果として他者を深く理解する力を養うのだと言えます。また、言葉にならない身振り手振りや相手の雰囲気を通して見えてくるものもあるでしょう。この、言語を超えた学びは、他者への理解だけではなく、自分自身がどの様な人間であるのか、自己の内面も深く知る機会になると感じています。

*フードライフ:この言葉はアジア学院の生活の中で多く聞かれます。「食(Food)と生(Life)はお互いに切り離すことができない」という考えを基に、アジア学院ではよい土づくりからはじまり、生産、加工、調理、共に食べることを通して食への学びを深めています。

(文・須田愛結/2022年度学生)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?