アケコンの自作のポイント(おさらい)

arcade1upのコントローラーを作りましたが、結線して終了!みたいな感じになっていましたよね。

専用のケーブルを用意したら繋ぐのはそう難しくないんですよ。

その記事を読んでない人は、過去記事もよろしくね。

コントローラーは正しく繋ごう

コントローラーの結線ですが、レトロパイの最初の設定で任意のボタンやレバーを割り当てできるので、1プレイヤーだけなら何も考えずに結線しても良いです。

2プレイヤーも割り当てするなら、コントローラーの1と2を同じように繋いでいけばいいんです。

同じならあんまり繋ぎ方を考えなくても、そこそこ大丈夫です。(そこそこって何?)

PCで使うにしても、ファイティングボードはボタン割り当てを自由に設定して基盤に保存できるので、繋いでから割り当てで修正すればいいんです。

そういうこともあって、あんまり触れていなかったのです。(ソウナンデスネ)

しかし、色々触っていて感じたのですが、正しく結線した方が何かと都合が良いことがわかったので、ちゃんと結線してみます。(最初からやれって話です)

ファイティングボードの基盤はどうなってるの?

基盤の方に繋がっているのが何かわからないとダメなので、確認していきます。

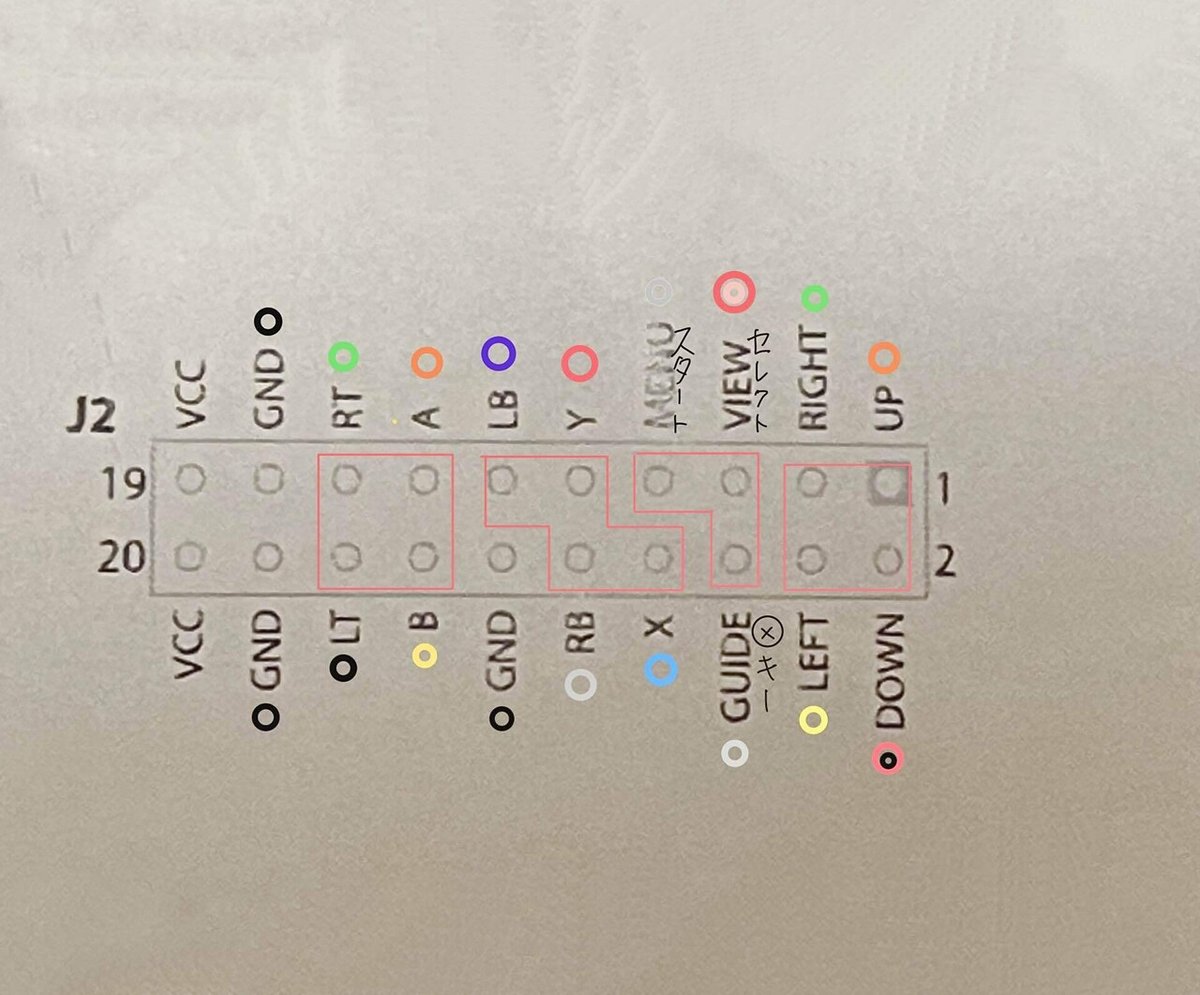

写真はピンヘッダの情報です。

印刷した説明書を使ってるので見にくいですが、丸く色を付けているのがケーブルの色です。(説明書に印が書いてあるわけではないです)

赤く四角で囲んであるのが、ケーブルのグループです。(グループ分けは自分で描いています)

スタートとセレクト、Xboxキーは書き込みしてある通りです。

UP、DOWNとかになっているところはレバーですね。ここの配線はソケットになっているので、刺さる方向に刺せば問題ないです。

問題なのはボタンの方です。

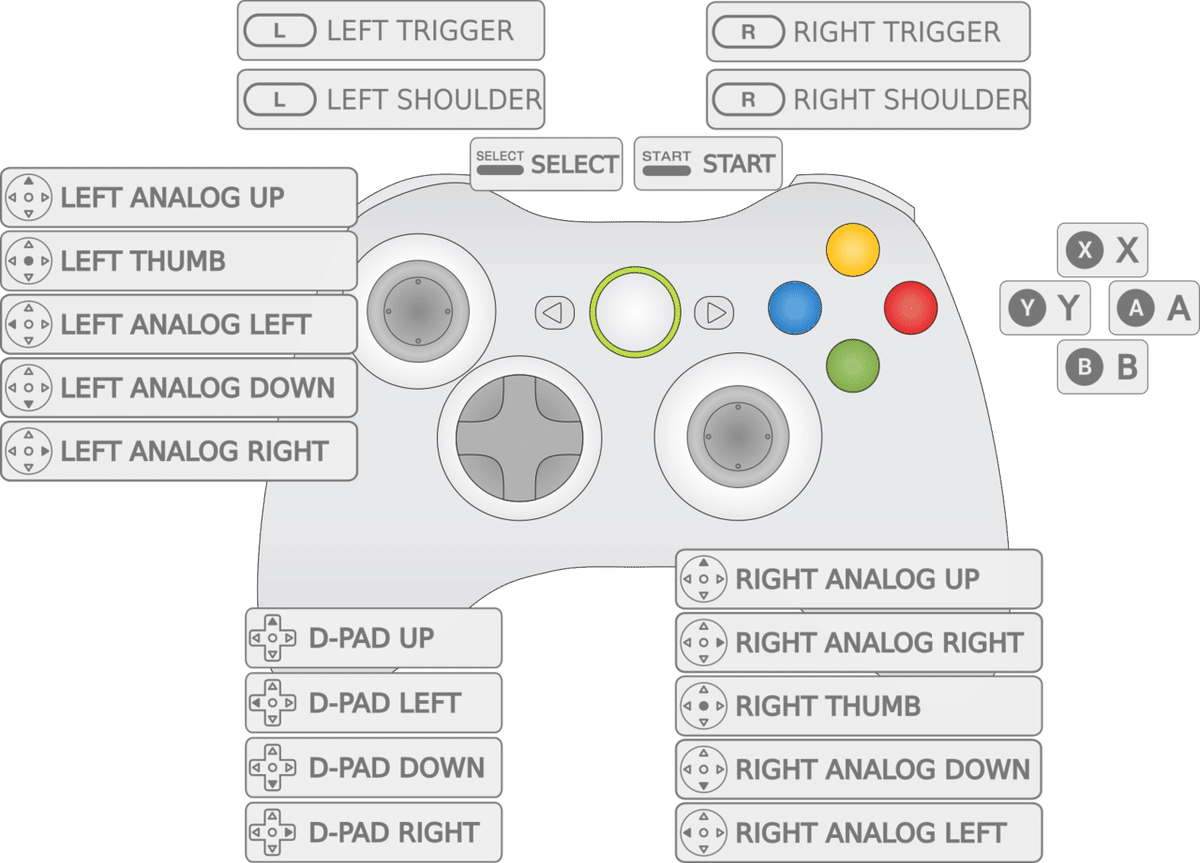

Xboxのボタンを確認してみます。

これが日本仕様のボタン配置です。

海外仕様だと配置が変わります。

海外仕様はこのようになっています。(レトロパイ公式サイトから引用)

海外仕様と国内仕様で違うからどうなのか?というところですが、決定が日本のAだと海外のBなんですよ。Xboxだからあんまり感じませんが、PS3や4のコントローラーだと、○が決定でXがキャンセルのところが逆になってしまうと違和感ありますよね。

コントローラーを接続した時には、決定がAって書いてあっても日本ではBだったり、決定がBって書いてあってもAだったりして、レトロパイの方の設定を変更するとレトロパイの事情で頻繁に決定ボタンが入れ替わるので、わかりにくいんですよ。

それでも、レトロパイでボタンを設定する時にどのボタンがどれかを決められるので、すごく重要ではないですがアケコンを自作しない人が設定するときの情報として挙げておきます。

いよいよ結線だぜ!

ボタンよりも需要なのが、ケーブルのグループです。

なんでグループを記載しているかなのですが、GNDって書いてあるところが黒丸になっていると思います。

GNDが何か知っている人はこれが「マイナス極」なんだなって思ってるでしょうね。

電気はプラス極とマイナス極があります。乾電池を思い浮かべるとちょっとわかるかな?

マイナスとマイナス、プラスとプラスを繋いでも電気は流れません。コントローラーはボタンを押したときにスイッチがONになって電気信号が流れて、これをコンピューターへ送ってボタンが押された(入力があった)と教えるんですね。

なので、GNDは必ず繋げる必要があるんですよ。

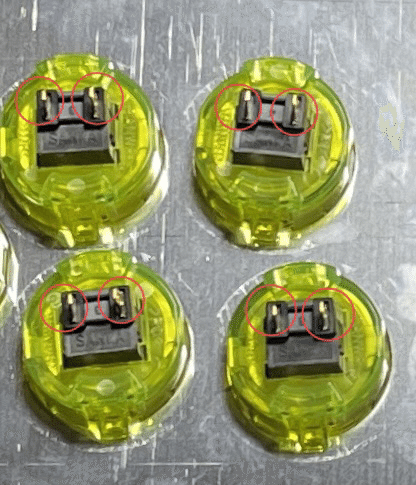

ボタンの方なんですが、前の記事でボタンに繋ぐところが2つある話をしたんですけど、これがプラスとマイナスになっています。

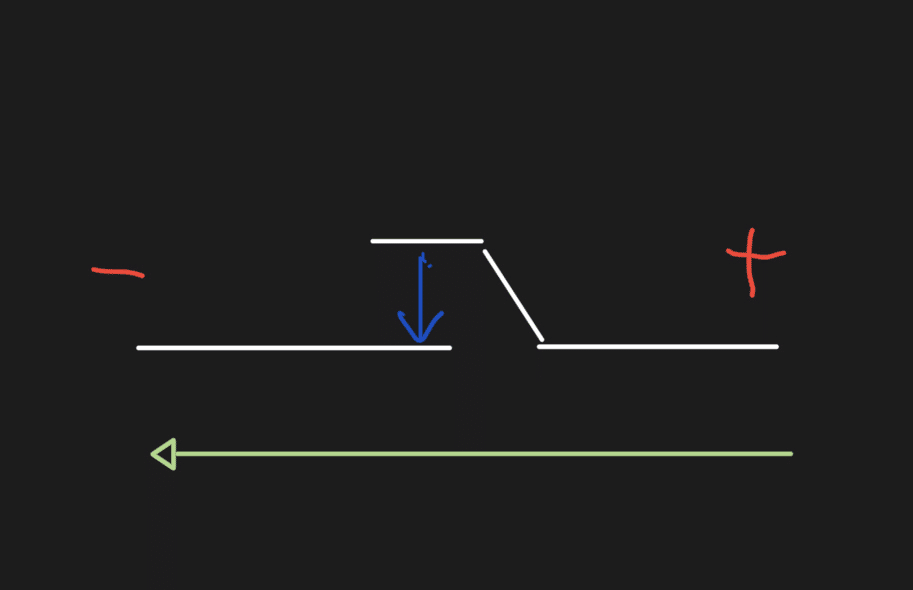

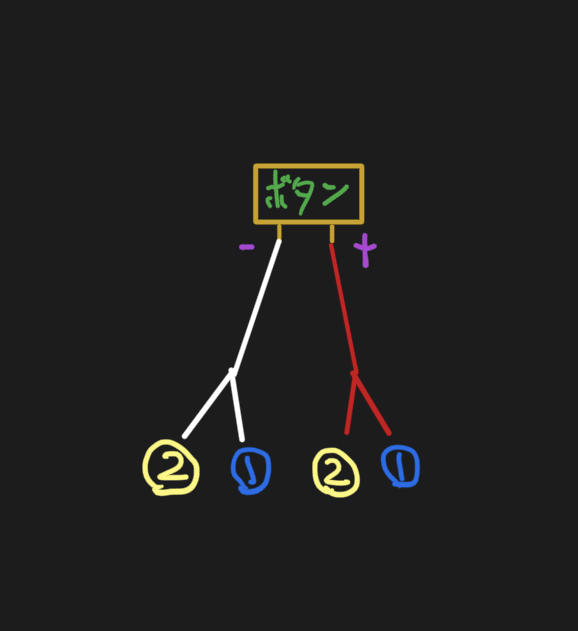

図に書くとこんな感じです。

ボタンが押されると、スイッチがつながって電気が流れるようになります。

ボタンの片方がプラスで片方がマイナスへ繋げばいいわけです。

ボタン自体に極性指定はないので、どちらかをマイナスに繋げばいいわけです。

逆にいうと、GNDへどちらか一方がつながっている必要があります。

ここで、グループ分けが重要になってくるんです。

ボタンのグループごとに同じGNDへ繋いでやる必要があります。

GNDのケーブルはファストン端子で複数に繋げるようになっていますが、近いものを繋げば良いわけではないです。

GNDが3つあるのですが、1つはレバーの方に繋がっています。

A、B、X、Y、R、Lの6つをひとまとめにして、GNDへ接続します。

セレクト、スタート、Xboxキーを一まとめにして別のGNDへ繋ぎます。

RTとLTはボタンがないので繋ぎません。

グループに分けて繋ぐ必要があります。

図のように繋いでいきます。

1プレイヤーと2プレイヤーのスタートボタンは個別につけます。

セレクトボタンはコイン投入の時に使うので、1プレイヤー側のセレクトへ繋ぎます。

Xboxはホットキーで使うんですが、これは1プレイやと2プレイやの両方をひとつのボタンに繋ぎます。

ボタン位置

ボタンの位置ですが、先の図のように配置するのには少し理由があります。

アーケードのストリートファイターⅡをやるときに、そのままで正しく設定されている配置がこれです。

基本的にアーケードゲームの動作優先なので、このように配置する方が都合良いです。

ゲーム機によってちょっとボタンの位置が変わったり、使いにくかったりするんですが、ここは後で調整ですね。レバーは逆向きだとすぐに問題になりますが、ボタンは慣れもあるので、それでゲームできたら慣れてしまうのもひとつの手ですね。(設定の手間が嫌なんですが)

半田付けなの?ヤバい!

ホットきーはひとつのボタンに2つの線を繋ぐんですが、1プレイヤーと2プレイヤーのXboxキーを共用にするために、繋ぐ線をそれぞれ2本で4本繋がないといけないです。

接続はファストン端子で接続するので、ボタンと基盤は半田付けの必要はないんです。

ボタンの共用となると電気の流れるスイッチを共有するわけですから、どちらの線も繋がなくてはならないです。

言ってる意味がわかるか私も疑問ですが、図を見てください。

1プレイと2プレイのプラスとマイナスを、それぞれを繋げて配線します。

これでどちらがホットキーを押しても良い状態。逆に言うと、ボタンが押されたらどちらのホットキーも押された状態になります。

ホットキーはレトロパイの設定で必ず設定したいので、どちらのコントローラーも対応させます。

スタートは1と2が同時に押されると都合が悪いので、別々のボタンにします。

セレクトはコイン投入の時に使うのですが、これも2つ必要ないので今はそのまま繋ぎます。

ホットキーをずのように配線するために、やりたくなかったのですが配線をまとめて繋げられるような線を作ります。

またしても部品調達だ!

とにかくハンダゴテとかのセットが必要です。

とにかく必要なものは買いましょう。(自暴自棄)

ハンダゴテのセットですが、日本製って書いてありますが怪しいですね。この辺の知識は薄いのでレビューも見ながら選びます。

明らかに中国製のやつもあったのですが、値段が安かったのでこれにしました。

ファストン端子ですが、サイズがいまいちわからなかったのでサイズ違いが入ってるやつにしました。たくさんありすぎですけど、コスパいいのでポチります。

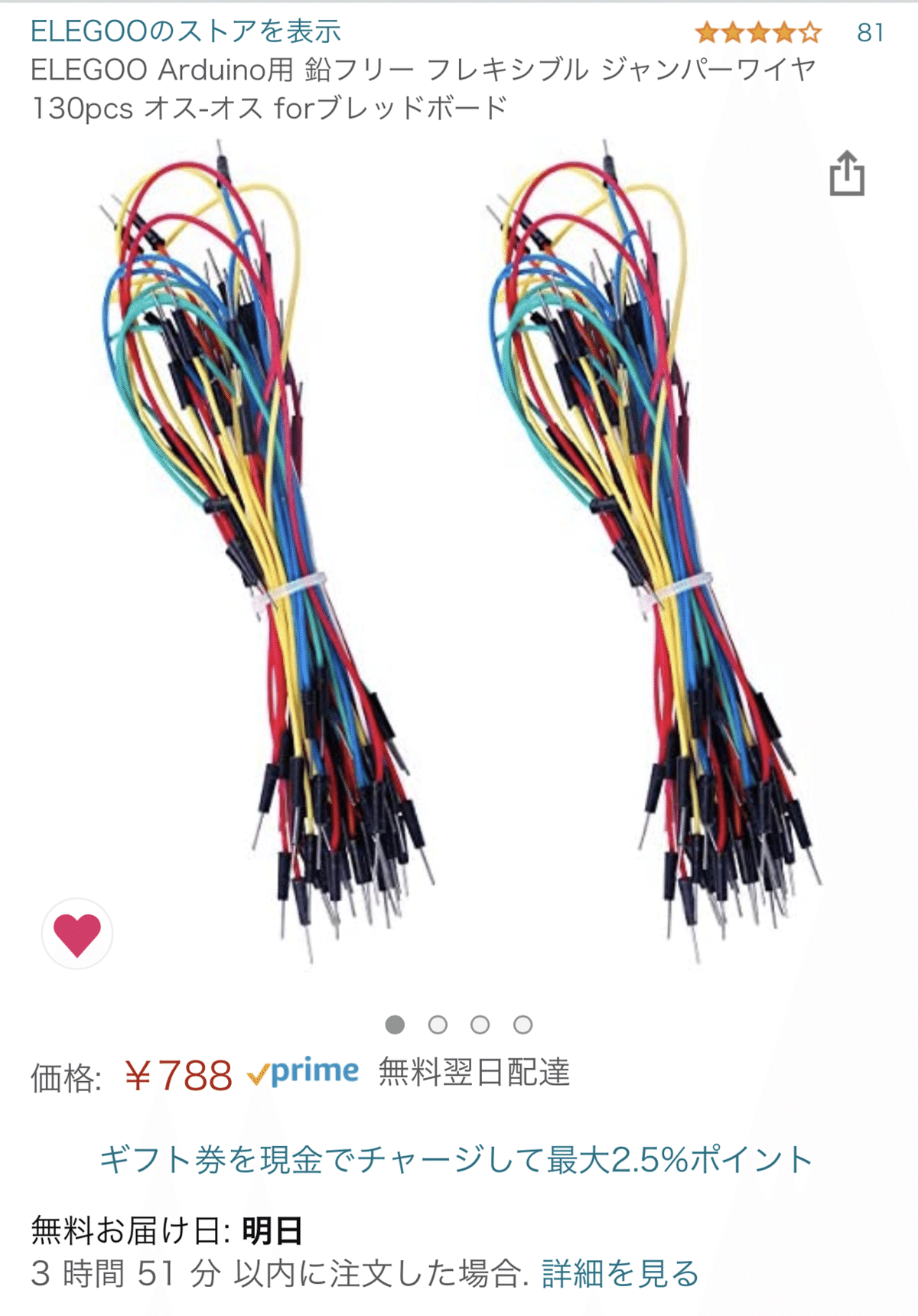

ジャンパーワイヤーのオス↔︎オスです。これは基盤のヘッダピンに刺して他の基盤へ繋いだり、延長したりするやつです。

電線で良いのですが、捻線だとちゃんと剥けなくて細い銅線が気になるので、先が単線がいいです。

単線もあるんですが、全部が単線だと硬すぎるのでこっちですね。こだわらなければ普通の電線を買えばいいんですが。

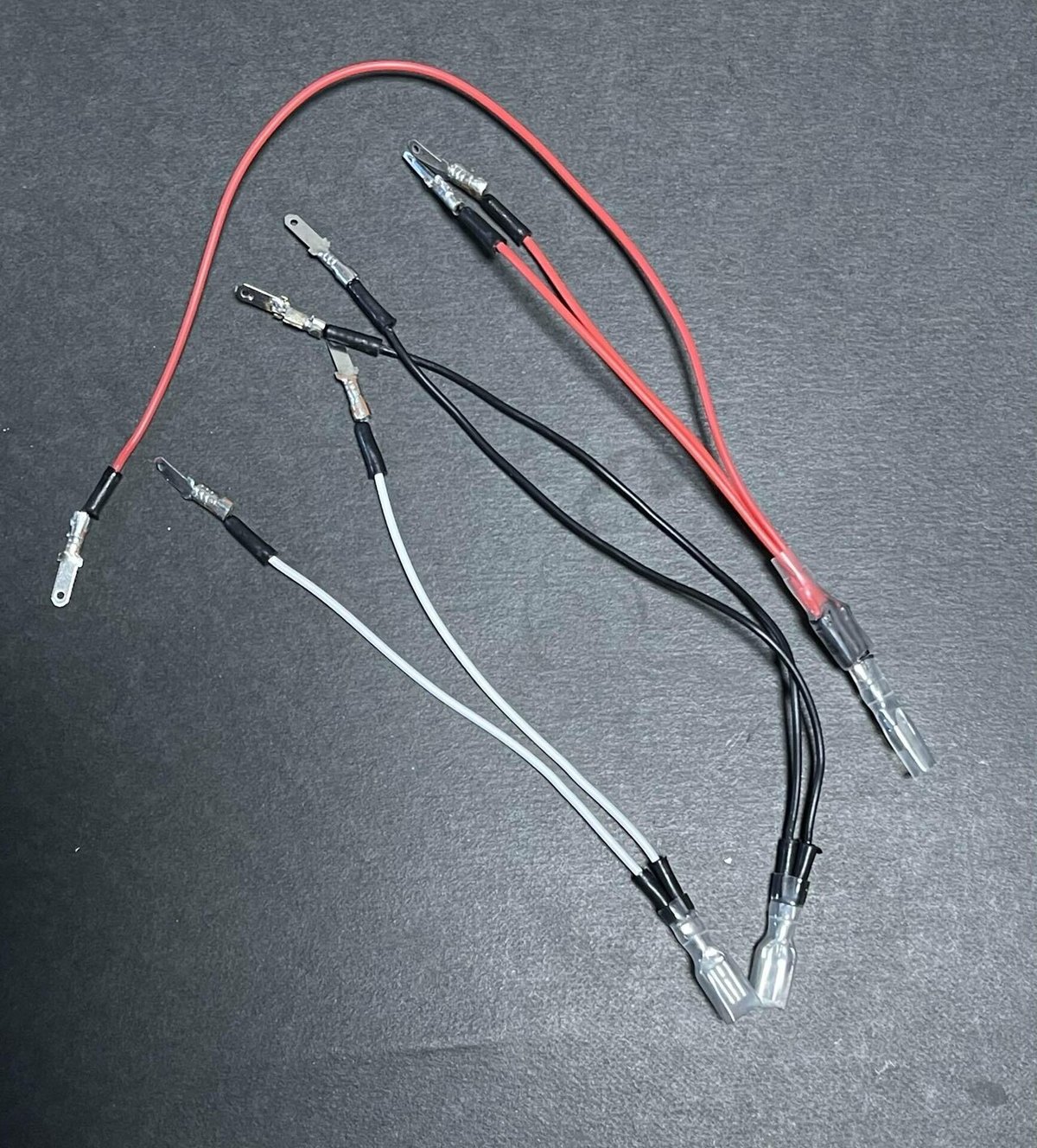

これをこうして繋いで、ハンダでポン!

こんな感じに作りました。上出来でしょ。

黒いのと白いのをホットキーで使います。

ボタン周りは解決。

レバーが逆向きなんですよ!

レバーはケーブル位置が左側へ来るようにセットします。

逆向きに繋げると上下左右が入れ替わるのですが、設定の時に上下左右を入れ替えて設定すればいいと思っていました。

実際に、コンパネの1プレイヤー側の左は配線できるほどの余裕がなく、左側から繋ぐと筐体に干渉してしまうのでそのままでは繋げません。

なので、逆向きにレバーをセットしてスペースを確保したいのです。

これは良い方法だと初めは思います。

逆向きにセットするとちょいちょい上下が入れ替わる場面があり、正しく動かないのが不満になってきます。

そもそもゲームで反対側に動いていっちゃうとか嫌なんですよね。

ここの部分は回避できなくないのですが、なんだかモヤモヤするし、最初から正しい位置で繋いでやれば細かい設定が不要になるので、ここをきちんとやる事にします。

記事では今やってる風に書いてますが、実際は繋いで都合が悪くなって「ああああああーーー」ってなってて、今このようになってるんですね。

レバーの結線をどうにかする

タイトルにどうにかするって書いたんですが、問題は割と深刻です。

レバーの配線が左側だと筐体に干渉してしまうのですが、スペースがかなりないです。しかし、問題は解決する必要があります。

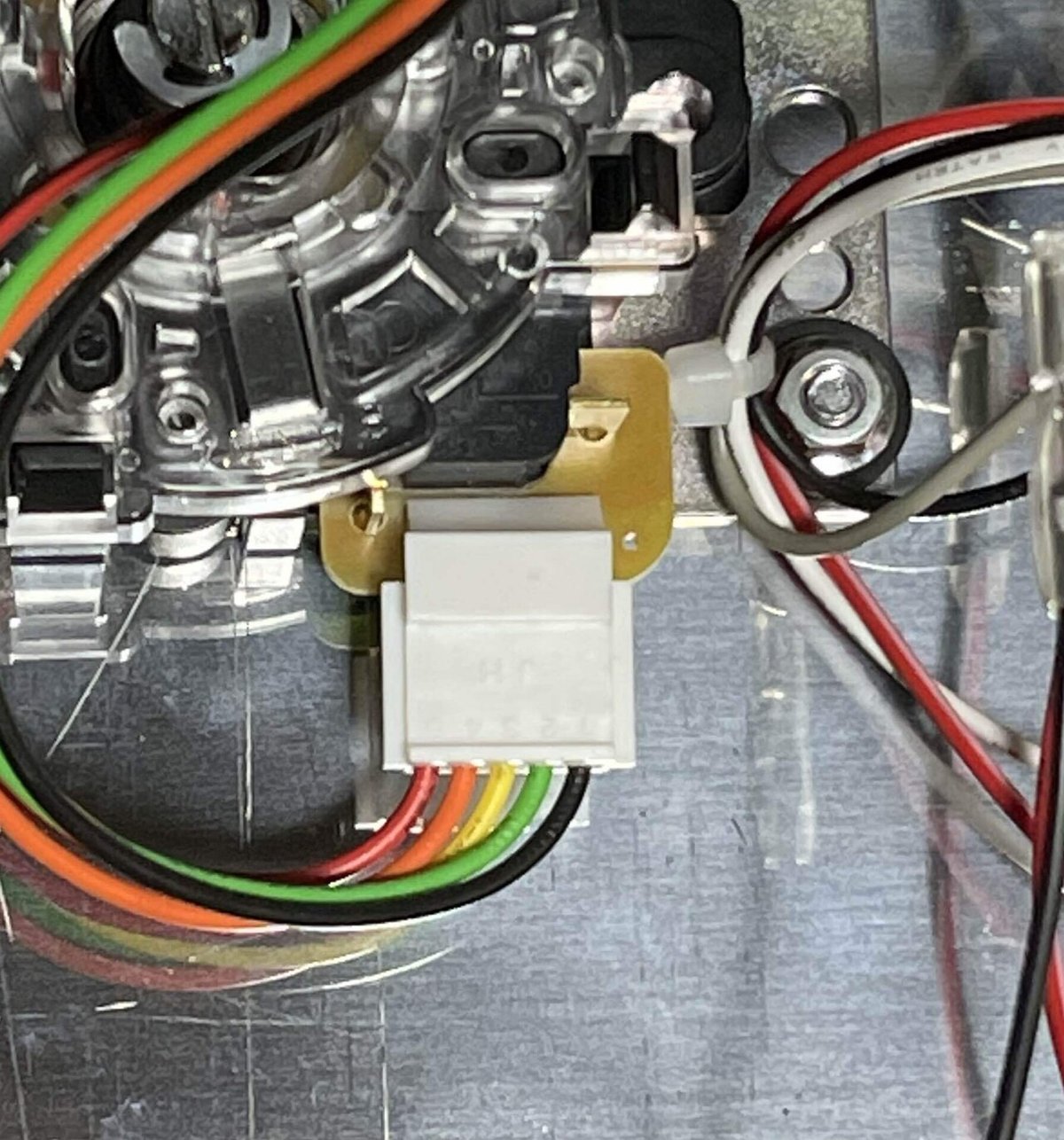

とりあえず、ファイティングボードを見てみます。

実の所、青い部分のコネクタへ配線しても大丈夫です。

ファイティングボードでアケコンを自作する人のほとんどが、この青い部分へ結線しているんですが、色々面倒なので専用ケーブルを買ったわけです。

レバーだけここへ繋げばいいんじゃないの?って思いますよね。

実は左下のピンヘッダと共存不可なんですよ。。。。

繋ぐなら専用ケーブルか、自分で青い方にひとつひとつ繋ぐかなんですね。

ここで専用ケーブルを捨てて、青い方の端子へ結線してやり直しはしたくないし、それならずいぶん前に買い直ししたファイティングボードも無駄になってしまいます。(買い直しが結構無駄なんですが)

もう後戻りできない身体なんですよ。。。。(涙)

これをコンコルド効果と呼ぶのだろう(多分合ってる)

そうは言ってみたものの。。。

ファイティングボードの結線が問題じゃないんですよね。

レバーのコネクターのスペースが足りないんです。

基盤とか眺めても解決しない問題でした。(怒)

どうするか、なんですが。。。

レバーのコネクターの部分を何とかします!(決意)

言うだけならなんとでも言えますがね。

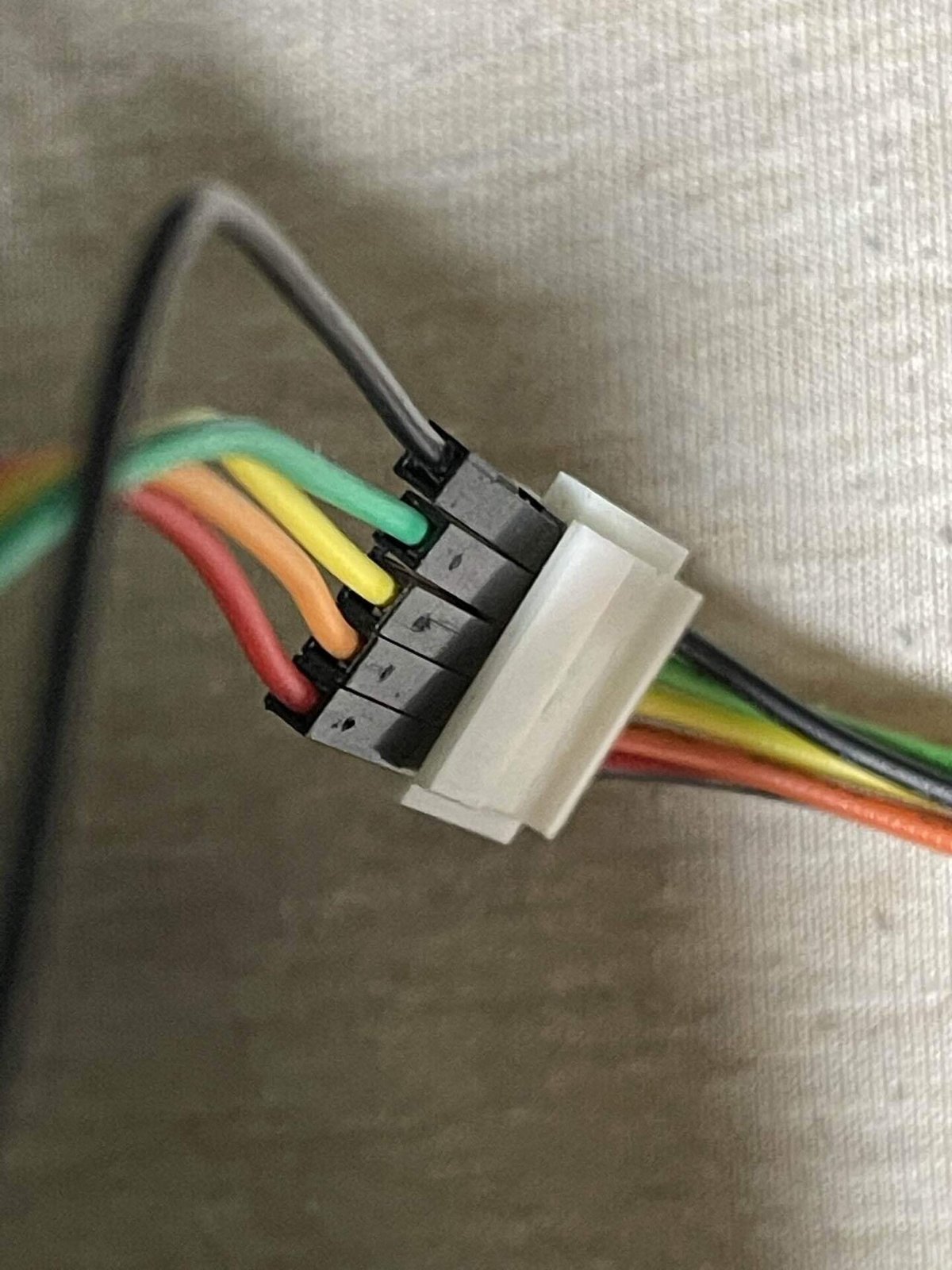

コネクターの方を見てみますか。

レバーのコネクター側は、すでにまとめて刺さるだけになっています。

写真のようになっているので、コネクターの白い接続部分が長いんですよ。

実際は長くないんですが、これが長いと思わせるくらいスパースがないんです。

これは、ケーブルを切って繋ぐかしないと繋がりません。

切った場合、繋ぐ方法も考えなければなりません。

しかも、同じ形のやつを作ってもダメです。

さらには、刺さるだけではなく干渉も無くなるようにしないとダメです。

レバーがわのピンを90度折り曲げて。。だと、コネクタの返しが引っかからないので振動で抜ける可能性があります。

何か、代わりのコネクタがあればいいのですが。。。

困り果てました。。。

そして、考えた末にたどり着いたのは、そうだ!延長しよう!でした。

これは先送りの意味ではないです。

脳内で解決するか、イメージしてみましたが解決しそうです。

延長しようって、どうするの?ですが、まぁみてください。

これです。

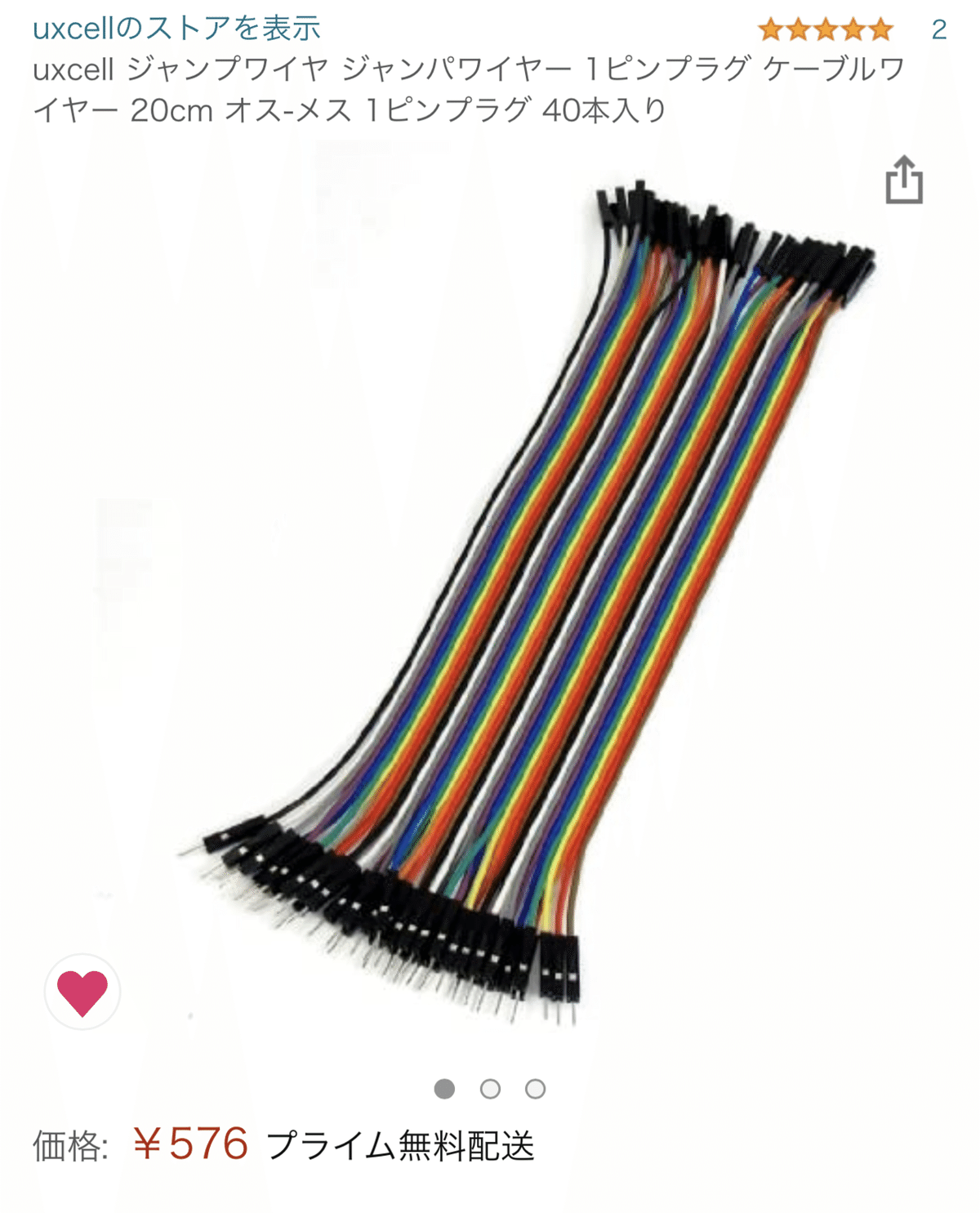

ジャンパーピンワイヤーって書いてあります。オス↔︎メスです。

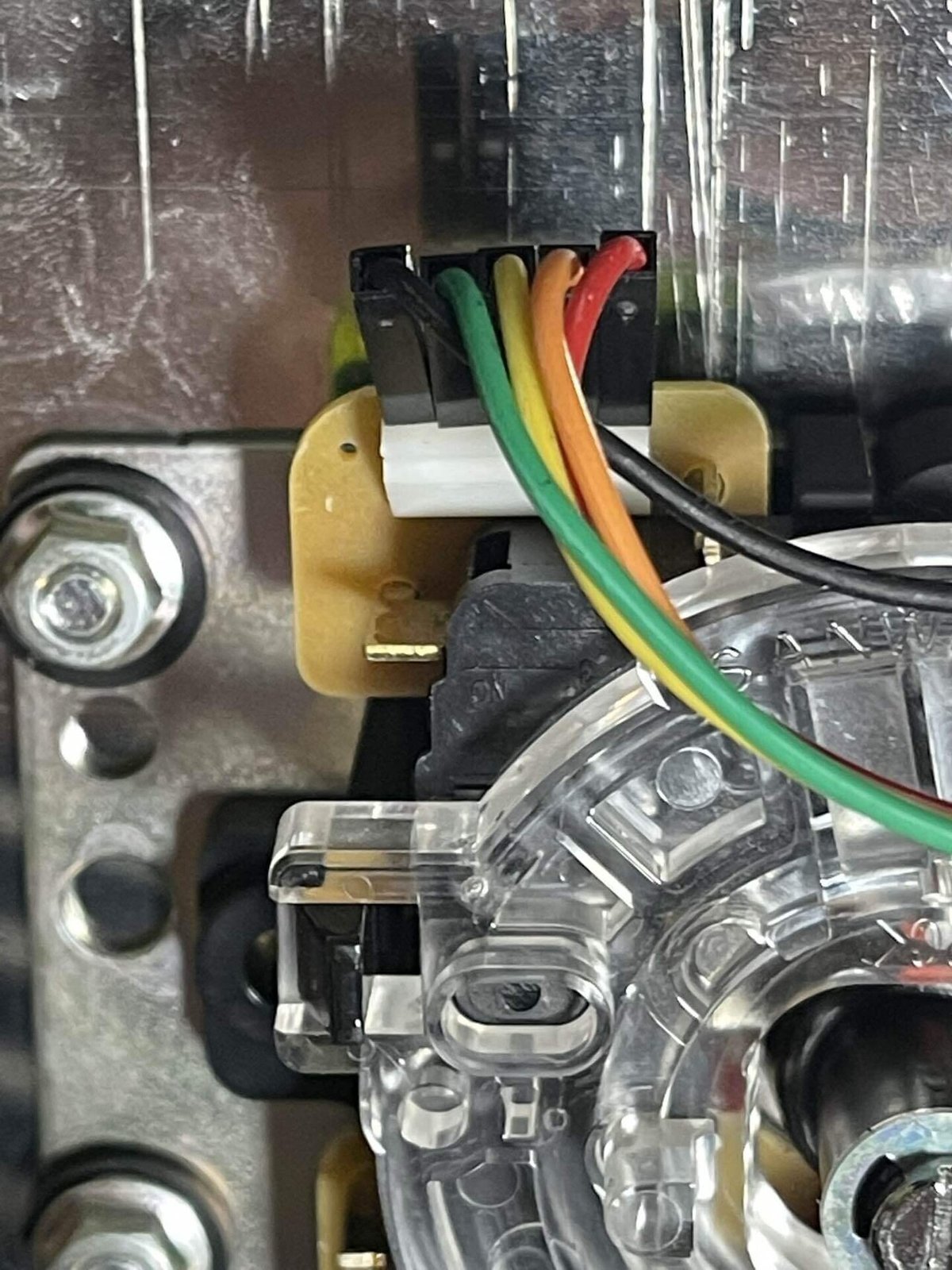

こんな風に繋ぐやつの中間に取り付けて、レバー側のピンをちょっと曲げて逃してやればいいんですよ。

こうやって

こうです。刺さるところのピンを若干曲げてあります。

これでケーブルを切って加工しなくても良いですし、筐体に干渉することもなくなりました。

コネクターの部分もすぐに外れないようになっているので、半田付けも必要ないですし、振動があっても抜けることもないです。線の色も同じにしておけば間違いなく取り付けられます。

どうですか!すごくないですか?

経費も500円ちょっとなので、被害は最小限に食い止められました。

KVC lab.の人が、作るときにちゃんと考慮してくれていれば、こんなことにならなかったんですがね!(責任転嫁)

今回の経費

ハンダゴテセット 1872円(new)

平形端子セット 999円(new)

ジャンパーワイヤー オス↔︎オス 788円(new)

ジャンパーワイヤー オス↔︎メス 576円(new)

——————————————————————-

合計 4235円

半田付けすることになって面倒だなと思ったんですが、大きなミスもなくかなり手こずりそうな問題も、安価で解消できたのは大きかったですね。

コントロールパネルはこれで完成したので、一安心です。

レトロパイの設定が残っていますので、それをやらないとダメですね。

次はレトロパイの設定を行なっていきます。

お楽しみに!

「Amazonのアソシエイトとして、GameCenter WASABI はアフェリエイトリンクによって収入を得ることがあります。」

サポートしてくださると私もあなたも幸せになれる。そんな気がしています。