【世田谷区】三軒茶屋

三軒茶屋の交差点には石碑があります。

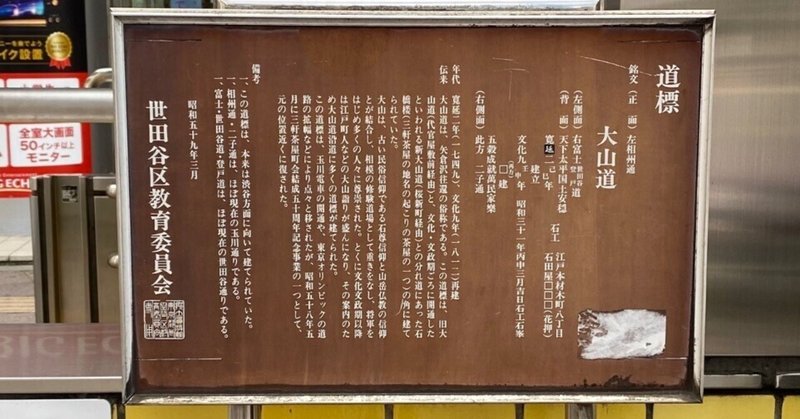

1749年に造られ、1812年に再建されたという時代物です。

1749年は9代将軍徳川家重の時代、仮名手本忠臣蔵が上演された年でもあるようです。そうかんがえると忠臣蔵の歴史って古いですね。

270年超、日本が誇る大衆芸能なんじゃないでしょうか。

1812年は化政文化真っ只中で、江戸の町人文化が栄えた時代。

本来は渋谷方面にむいて建てられていたとのこと。

伝来によると

大山道は矢倉沢往還の俗称。

この道標は旧大山道(代官屋敷前経由)と新大山道(桜新町経由)との別れ道にあった石橋楼(三軒茶屋の地名のおこりの一つの茶屋)の角にたてられていた。

大山は古い民俗信仰の石尊信仰と山岳仏教が結合し、相模の修験道場として重きをなし、将軍をはじめ多くの人に尊崇された。

とくに文化文政以降は江戸町人などの大山詣りが盛んとなり、案内の為大山道沿道におおくの道標が建てられた。

この道標は玉川電車の開通や東京オリンピックの道路の拡張などにより点々と移されたが、昭和58年に元の近くに戻された

とのこと。

大山ってなんだろなとぼんやりとしていましたが、小田急線の伊勢原駅からバスで行く、あの丹沢の大山。

いちど行ったことがありますが、小田急線のカジュアルなポスターをみると散歩ついでに行けるみたいな広告ですが。

裏腹にかなり厳しい山道でした。石段が急で気が抜けなかったです。

軽い散歩のつもりで来て思いのほかのハードさに具合悪くなる人も多いようで、ふもとには救急車も来ていました。

体感的に高尾山のほうが全然楽。

その大山神社を江戸から歩いて詣でる。江戸時代の人の体力がいかにスゴイかというのがわかります。

仮に三軒茶屋に住んでいたとしても大山阿夫利神社までは56km、往復で100km超!!

現代は1日1万歩8km弱で大したもんだといわれていますから、人間の歩く能力は思った以上に伸びしろがあるみたいですね。

ちなみに僕は歩くのがあまり好きじゃなくてどこでも自転車。膝が痛いんですよ。

大山神社からはさらに頂上を目指せる道がありました。娘は途中で転んで挫折し、神社でお味噌汁を買って色々と飲み食いした思い出があります。二年前のお話。

そういえば大山神社近辺の道に江戸時代の石碑がゴロゴロしていたのが目につきました。

江戸の町人文化がもっとも栄えた時代に大山詣りも盛んだったことをここで改めて学びました。

江戸末期の地図 1860年代

地名の由来

江戸中期以降、社寺参詣ブームで賑わった大山道と登戸道の分岐(追分)付近に信楽(後に石橋楼)、角屋、田中屋の三軒の茶屋が並んでいたことに由来する。この呼び名は文化文政の時代には既に一般的なものとなっていたようである。

大山道(大山街道)は、現在のほぼ国道246号に当たり、瀬田、二子橋を渡り大山へ向かう。登戸道は、井伊家知行地の世田谷代官屋敷(現在の世田谷区世田谷、ボロ市通り沿い)や世田谷の上町(武家町)を通って登戸に向かう街道筋であり、現在の世田谷通りに当たる。

なるほど、石橋楼、角屋、田中屋の3軒の茶屋が並んでいて、石橋楼の隣にこの道標があったと。

なお正式な地名になったのは昭和に入ってからということでした。

そして、田中屋はなんと現存していて

田中屋陶苑

として営業しているそうです。うわー次いったら絶対に行きたい場所。

ちょっと地図を寄りすぎてしまったなという反省点があります。

今の世田谷通りと246の道はずっと昔からあるんですね。

歴史ある通りだということがわかりました。

Wikipediaには正式に三軒茶屋の地名がついたのは昭和からと書かれていましたが、すでに三軒茶屋という表記はあります。

路面電車は玉川電氣鉄道と表記されていました。

明治40年に玉川(現在の二子玉川)~渋谷間の全線が開通したようです。

当初は多摩川の砂利を運ぶためだったので、「ジャリ電」と呼ばれ、

時代が下って車が発達した昭和30年頃には交通の邪魔になったため、「ジャマ電」と呼ばれていたそうです。

昭和44年に廃止され、専用軌道を走る列車は世田谷線として現在に至ります。

大正7年 1918年の三府及近郊名所名物案内

・渋谷でおりて山手線の踏切をこせば、本線の発車場で30分で玉川につく

・玉川は鮎の漁地で関東一

・河畔は中国の長江沿岸ににている

・沿道の名所は松陰神社、宇佐神社、乃木神社、豪徳寺は井伊家の菩提寺、曹洞宗大学(駒澤大学)

ということでしたが、

三軒茶屋から松陰神社ってけっこう遠いんですよ。2kmくらいはあるとおもいます。

宇佐神社は多摩川沿いをあるいていったのかもしれませんがもっと遠いです。

乃木神社は港区なのでなにかの間違いだとおもいます。

車社会じゃないこの時代の人の距離感ってなかなか測りかねますね。往復10kmくらいだったら軽い散歩みたいな感じなのかな。

100年前、車社会以前の日本人は体力は現代からはなかなか計り知れません。

江戸時代の米俵は一俵60kg これ今ならどうやって持つんだっていう感じですが、当時は誰でも持ち運びできるから60kgにしたっていう話ですし、東京から歩いて60kmの大山詣が流行っていた江戸時代。

その余韻がこの時代にも残っていたのでしょう。

関東大震災以降、郊外には人口流入しますが、ここも例にもれず沢山の家が立ち並んでいます。

古くから交通の要衝であった三軒茶屋は、戦後、ヤミ市に始まり、多くの商店や飲食店、映画館などが立地するなどで賑わった。現在は「キャロットタワー」をはじめ再開発により整備された区域がある一方で、昭和期のレトロな雰囲気を残す区画も残っている。池尻・下馬周辺の軍用地の跡地には集合住宅、学校、病院、公園など大規模な施設も建設された。

写真が撮影された1961(昭和36)年当時、三軒茶屋には5軒の映画館があるなど、娯楽でも賑わう街であった。写真右奥の「世田谷中央劇場」は「三軒茶屋中央劇場」への改称を経て2013(平成25)年に閉館、写真左にあった「三軒茶屋東映」は「三軒茶屋シネマ」への改称を経て2014(平成26)年に閉館。これにより三軒茶屋の映画館は全てなくなった。

「三軒茶屋の「世田谷通り」「国道246号」が分岐する一角は、通称「三角地帯」と呼ばれる。戦時中に空襲被害に遭った場所で、終戦後、焼け跡にヤミ市ができて賑わうようになった。写真は1950(昭和25)年に建設された「仲見世商店街」(現「エコー仲見世商店街」)で、1961(昭和36)年の撮影。

なるほど、空襲の後にはヤミ市ができるという仕組みになっているんですね。

リンク先の三井住友不動産のHPは本当によくできているのでずっと残してもらいたいです。

現地で何気なく東京時層地図をして、後から調べるとけっこう名所的なものが浮かんできます。三軒茶屋は今回だけの訪問ではなく、次も行って追記しようとおもいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?