【目黒区】加賀百万石の跡地

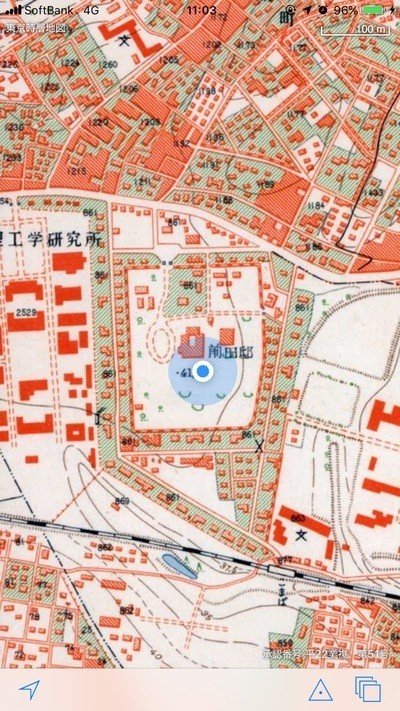

東京時層地図・駒場公園編

東大駒場キャンパスに付随する形の駒場公園。ここは戦前は前田侯爵邸だった。本郷の東大はもともとは前田邸で、前田家は土地の交換でこの場所に来た。

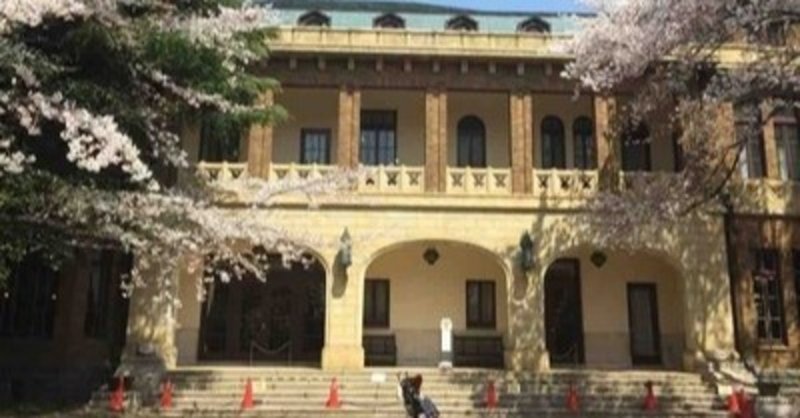

現在の駒場公園

この洋館は旧前田侯爵邸、すなわち加賀百万石の前田家ゆかりの建物。

前田侯爵(前田利為 1885年~1942年)は海外生活が長く、この地に住むことになったときに海外で慣れ親しんだ洋館と来賓用に和館を作ったとある。

東側には和館があり、敷地内には近代文学館がある。洋館和館そして公園は無料。

洋館は補修工事が済んで綺麗になり、桜も鮮やかに公園内は子供連れの家族でいっぱいだった。(2019年4月)

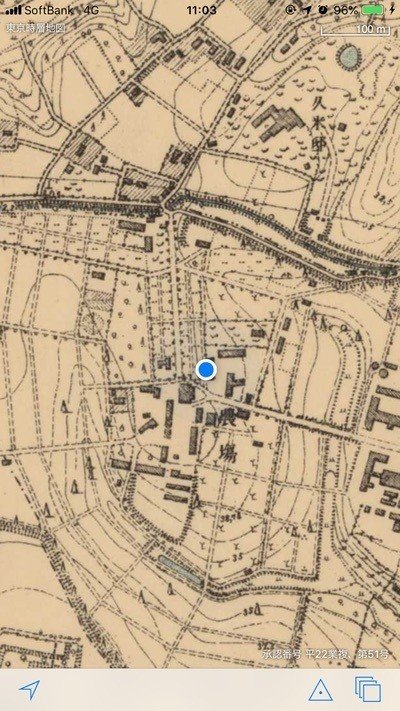

青い丸が現在地。

駒場公園は大きな道路に面しているわけではないので、普通に通っていると場所はなかなかわからない場所にある。

文明開化時 1876-84(明治9~17年)

140年前は見渡す限りの畑、畑、畑、そして雑木林と水路。

三田用水というようで玉川上水から分岐している。

この用水近くの道路は現在は山手通りと井ノ頭通りをつなぐ道。

さらには農学校の表示。

これは駒場農学校で、現在の東大農学部や東京農工大学農学部の前身。

1884年には敷地面積16万5千坪ってことなのでこの辺り一帯全部だろう。

駒場農学校出身者は今(2019年4月)やっているNHKの大河「いだてん」前半出演キャラ三島テングの兄、第8代日銀総裁の三島弥太郎。

この時代の薩長系コネクションは強力。

ウィキペディアには三島由紀夫が親戚みたいな事を書かれていたけれど、三島由紀夫は平岡だし。ウソ記事でしょうね。

農学校は1886年には財政難で東京農林学校となる。

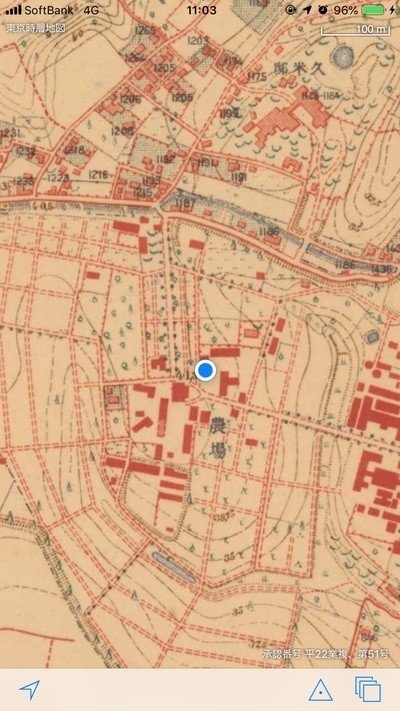

明治末期 1906-09(明治39~42年)

明治期の30年というのは地図的にも激動の時代。

駒場農学校は30年の時代の変遷を経て農科大学となる。このあたり一帯は農科大の土地。

農場内に道路が引っ張られて、両脇に街路樹があるあたりがいかにも大学っぽい。

久米邸という大きな御屋敷が出現。

この久米邸は「久米民之助」

出身地の群馬県沼田市では英雄的な存在のようで、今も名前を冠した公園や銅像、さらには現在も法要が行われていると沼田市のホームページあった。

亡くなってから90年近くになるのに法要がおこなわれるなんて、とてつもない偉人だ。

一般人は墓の存在を30年維持することだって大変。

代々続く墓なんてほとんど無いに等しい。4人いるひいおじいさんの名前もわからない。

最終的には荘子(紀元前300年頃)がいう所の

「天と地の間の空間を棺桶とし、太陽と月と星を珠玉と考え、万物を葬送の贈り物と見立てる。」

って感じで良いと思うのだがどうか。

さて久米民之助は官僚になった後は、皇居の二重橋を設計し、実業家としても活躍し、衆議院議員になり、晩年には真田幸村で有名な沼田城跡を私財を投入して公園にしたなど、出身地にも多くの功績を残している。

次男の権九郎は久米設計の創始者。

久米設計は現代も続いており、恵比寿ガーデンプレイス、赤坂サカスなどを設計している日本でも5本の指に入る設計会社。

上原の久米御殿は敷地4万坪、能舞台もあり、池のようなものもある。関東大震災後にこの御殿は売却したようだ。

関東大震災前 1917-28(大正6~昭和3年)

気になってくるのがやっぱりこの久米邸。明治末期からみるとさらに増築されて大きくなった。

私のいる場所は東京帝国大学農学部の農場

明治末期の地図ではよくわからなかったが、用水の真ん中1187番のところから大学内に道路があり、その入り口のところに門の記号がある。

ここ、大学の門があった。

北海道の酪農学園大学は門がわざと狭く作られていて「狭き門」というらしい。この門も狭かったかもしれない。

道路沿いに流れる三田用水。

渋谷区の古い写真によると使われていた頃の玉川上水の写真を見たことがあるのですが、田舎にある用水路だった。渋谷区史によると大正元年に渋谷の人口は5万人を越すとのことなので、まさにそんな田舎のイメージとぴったりだろう。

今の笹塚近辺にある暗渠化されていない玉川上水は水がちょろちょろ流れている程度だが、田舎の用水路は深さが2.5メートルほどの川に水が地面すれすれまで流れていた。こうなると結構見た目も怖くて、三田用水もそんな雰囲気だったのではないかなと想像する。

渋谷区史によると三田用水は昭和4年に暗渠化工事が始まる。

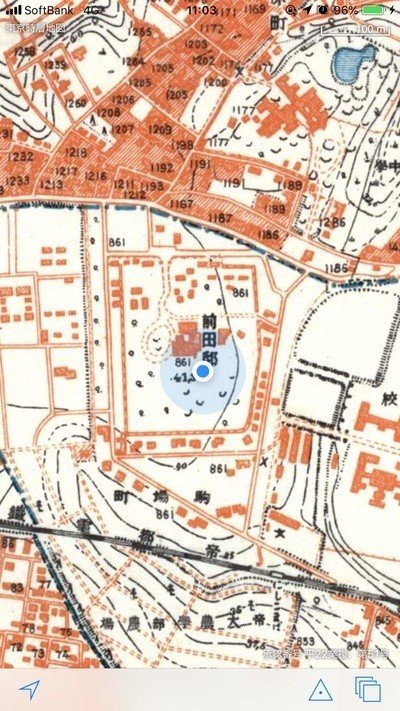

昭和戦前期 1928-1936(昭和3~11年)

ついに90年前に前田邸のお目見え。

東京帝国大学農学部には第一高等学校が用地移転となり、本郷にあった前田邸はこの地に移転。

東大と前田邸の土地の交換。地図をみると本郷の今の東大医学部あたり一帯が前田邸。さすがは100万石。

現在の侯爵邸の通路も建物も変わっていない。

帝都電鉄という線路も通りました。

三田用水は暗渠化して道路へ。なるほど変な道があると思ったら暗渠だったというわけなのだ。

久米邸の近くに中学という表記がこれは名教中学、のちに名教高校となり、1955年に東海大学に。

高度成長期前夜 1955-1960(昭和30~35年)

前田侯爵は戦争で亡くなり、前田邸は昭和32年まで米軍に接収されていた。

なんでも地元の老人によるとお屋敷は戦後に使うために空爆は避けていたとの話。

代々木だと現在ユニクロ御殿のある大山町あたりは空爆はされていない(豪邸が多いため)けれど西原の方は火の海だったとか。

そして上原御殿と名を馳せた久米邸は細分化され住宅街になった。この近辺は高級住宅街でお屋敷が立ち並んでいる。

高級住宅街って車が必要なくらい駅から離れた場所にある。

例えば成城とか。あんなところに住んで不便じゃないとと思うのだが、車があるしもっとお金持ちになれば、外商の人が来るから外に出る必要がないんだとか。

都内でありながら車が必要な場所。これが高級住宅街の条件なのだろう。

バブル期 1984-1990(昭和59年~平成2年)

前田邸は1967年(昭和42年)に駒場公園に。

線路の南に駒場野公園ができ、駅も少しずれて駒場東大前になり、国際高校という学校ができる。

地図で前田邸として存在しているのはほんの30年の間。

世の中の移り変わりの早さを感じる。

一世代30年といわれるけれどまさにその通りだった。

2020年11月18日追記

地図に載っている久米邸のご子孫の方からコメントをいただき、夜でしたが久米邸後を散策してみました。沼田に移築予定の洋館は発見できませんでしたが、高級住宅が立ち並ぶこのあたりもお屋敷の敷地内だったのだなと。

明るい時にまた行きたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?