アフリカ・ニジェールからの願い~日本人外科医が託した妻の遺作展

展覧会には、作品の素晴らしさだけではない、隠れた物語があるものです。

JICA中部(名古屋市中村区)で開かれている「ニジェールの外科医 谷垣雄三氏と静子夫人を知る企画展」も、そのひとつに違いありません。展覧会は谷垣雄三・静子夫妻記念事業実行委員会が協力しています。

谷垣雄三さんは長野県の信州大学医学部を卒業した外科医です。妻で医療の協力者だった静子さんは、絵を描くことが好きでした。

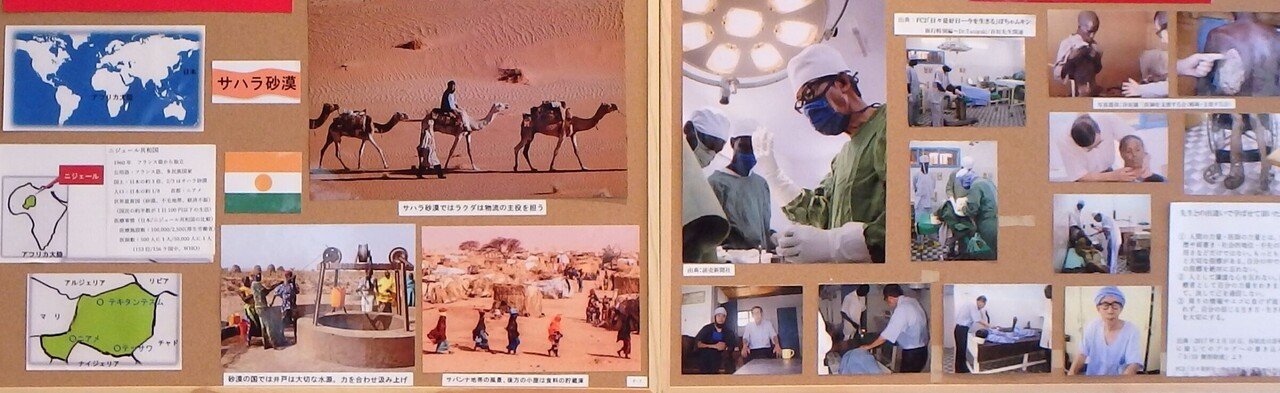

サハラ砂漠が国土の大半を占めるアフリカ西部のニジェール。1979年に雄三さんは単身赴任し、嘱託医として勤めていました。ロバが引く荷車でやってきた患者が、診療所に着いたときには手遅れだったという経験をしていました。砂漠の民を取り巻く乏しい医療の現実を目の当たりにして、「この人たちのために尽くそう」と決意したといいます。

1982年、再びニジェール行きの機会を得ます。肩書きはJICA(当時の国際協力機構)の医療協力単発派遣専門家。勤務先は首都ニアメにある国立病院でした。今度は静子さんと一緒です。

着任後、二人は日本の3倍もある国土を四輪駆動車で駆け巡って調査し、貧しい人々の医療体制を整えるために12カ所の外科施設をつくるようにニジェール政府に提言しました。雄三さんは先導役となって、首都から770キロ離れたテッサワに私財を投げうって、「パイロットセンター」と名付けた医療施設をつくるのです。

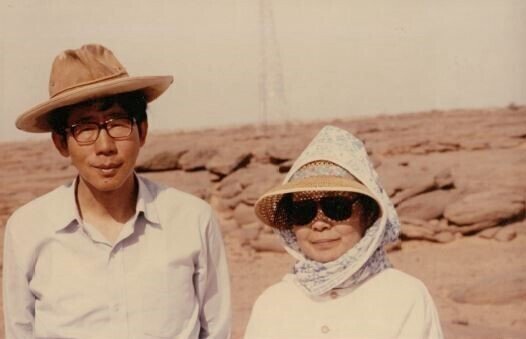

(ニジェール全土を調査している谷垣夫妻=実行委員会提供)

それだけではありません。「家族の年収が1万円の住民が負担できる手術を追求した」(同実行委員会)といいます。手術糸はミシン糸を使い、手袋は日本製の台所用を消毒して活用したそうです。雄三さんは功績が認められ、1994年に第22回読売医療功労賞の海外部門、2009年に第16回読売国際協力賞をそれぞれ受賞しています。

医療功労賞には多少のかかわりがありました。毎年、山村医療に尽くしてきたお医者さんに受賞の連絡をして、県庁まで来ていただく段取りをしたことがあります。表彰式当日は、県の担当者とともに応接室で賞状を渡し、労をねぎらいました。いま思うと、いつ急患があるかもしれない医師だけに、こちらから診療所に出向いて感謝の意を示すのが、本来のあり方ではなかったかと反省しきりです。

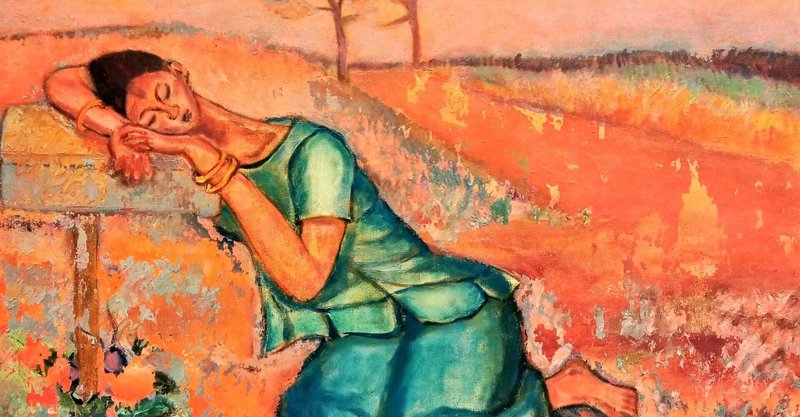

(モスクの見えるテラス=記念事業実行委員会編集の絵葉書から)

静子さんは日本に戻ることなく1999年5月に66歳で亡くなりました。そのとき、雄三さんは静子さんの肉親に「私は日本で(静子さんの)展覧会をすることはできません。私が死んだあと展覧会ができることを願って(水彩や油絵を)わかるように保存しておきます」とニジェールからの手紙に託していました。

雄三さんは2017年3月、35年間のニジェールでの医療活動の足跡を残して75歳の生涯を終えました。信大ワンダーフォーゲル部時代の仲間たちが雄三さんの手紙のことを知り、静子さんの遺作を紹介する展覧会の準備を進め、2018年夏に信大病院で追悼展を開くことができました。その後、静子さんの母校、松本蟻ヶ崎高校やJICAの東京、横浜、北九州で巡回展示し、名古屋開催につながっています。

ニジェールのテッサワには、「ドクター・ユーゾー・タニガキ・県病院」があります。2019年3月には谷垣夫妻の旧宅を生かして「マダム・シズコ・タニガキ総合保健センター」が開所しました。産院も併設され、毎日のように産声が聞こえているそうです。

JICAが2018年に出した追悼集のなかで、静子さんが好きだった詩が掲載されています。

いつか二人になるための一人

いつか一人になるための二人

展覧会の会期は4月15日まで。書き足らないことばかりです。

(2021年4月4日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?