藤原繁子とは?

「光る君へ」第2回の相関図を見ると道兼と繁子は夫婦の設定のようだ。

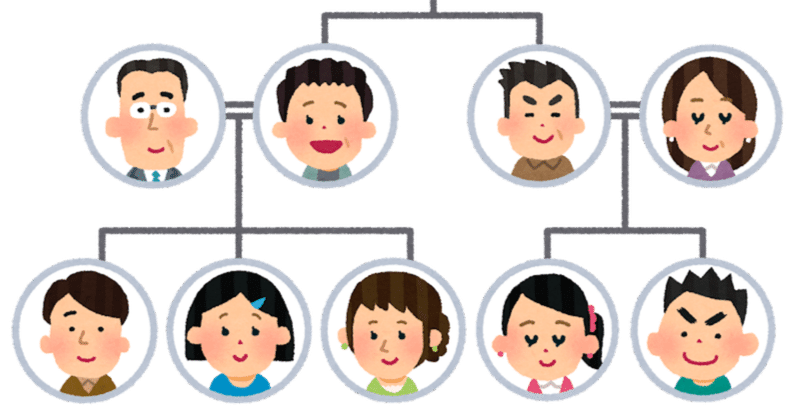

繁子は藤原師輔の娘(母は不詳)で兼家の腹違いの妹に当たる。第1回目で俄然知名度を上げた道兼は兼家の息子なので繁子の甥ということになる。

現在の民法では叔母と甥、叔父と姪は三親等なので婚姻は出来ないが、当時は珍しくない。

たとえば道長の娘の威子と嬉子が姉彰子と一条天皇の間に生まれた敦成親王(のちの後一条天皇)と敦良親王(のちの後朱雀天皇)にそれぞれ嫁いでいる。

ちなみに威子は20歳で入内した時、敦成は9歳年下のまだ11歳だったので第一子章子内親王が誕生するまでには7年待たなければならなかった。

話を道兼と繁子に戻そう。

史実では道兼の正妻は繁子ではない。藤原遠量の娘だ。この遠量もまた師輔の息子、つまり兼家の腹違いの弟になる。

ということは、この娘(正妻)も繁子にとっては姪であり、道兼とはいとこ同士。この時代、いとこ同士の結婚はとても多い(一条天皇と定子もいとこ)。2人の間には早世した長男を含む5人の子供がいた。

遠量娘と繁子、どちらとの関係が先だったのか(もしくは同時?)も、繁子と道兼の年齢差も不明だが、繁子との娘・尊子の誕生は984年でこの時、道兼23歳。

次回が6年後の設定らしいので、16歳だった道兼が22歳…ここはほぼ史実に近いようだ。

繁子との関係は短いものだったようで繁子は第1回にも登場した平惟仲(為時を門前払いして申文を受け取ったあの人)と992年に再婚している。

繁子は一条天皇の乳母としてかなり力を持っていたらしい。惟仲はドラマの通り、兼家には重用されたが、後継者に道兼を推したためにのちに道隆から冷遇されるが、繁子と結婚後、復権しているのは繁子が一条へ根回しをしたためかもしれない。枕草子(131段)にも藤三位として登場する。

道兼との関係はどう描かれるんだろう?

嫁のことを父に頼んだのに相手にされず、母にもからかわれてたのが伏線か。

兼家「繁子でいいだろ」→え!兄上も考えてくれると言ってたのに、俺には叔母上かよキィーーー!(繁子にも冷たくあたる)

疎外感でヤケになってる道兼に唯一優しくしてくてる叔母にいつしか…。

意外とやり手な繁子から道兼に近づく!?

第1回の死穢問題でX界隈が盛り上がっていたけど、次回もまた物議を醸しそうな“創作”があるようなないような…w

さて、もろもろどうなるか。

ところで。自分の兄弟姉妹が自分の子供と結婚するなどとても想像できない。

もっとも当時は同腹の兄弟姉妹であっても年齢差があれば身内感覚は薄かった(彰子は威子、嬉子が誕生の時にはすでに入内していた)だろうし、ましてや腹違いであれば他人同然だったから今とは感覚が違うのだとは思う。

身内感覚が薄かった結果、近親との婚姻が多くなってるというのが面白い(財産を守るため?)。

たとえば、兼家にとって尊子は姪であり、孫ということになる。また尊子から見るとは繁子は母であり、父方の大叔母。この時代、⚪︎⚪︎であり××であるっていう関係が本当に多くて頭が混乱する。

兼家と嫡男道隆が同じ女(対の御方)に子を産ませてるのも相当ややこしい。。

この繁子と藤原行成との間に面白い(けどよくわからない)バトル、題して「御匣殿騒動」(by下玉利百合子先生)が勃発しているんだけど、それはまた別の機会に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?