Olympus 35DCの分解

オリンパス35のシリーズは何種類かありますが、中でも35DCは特に人気のある機種です。

他に人気がある35SPや35RCに比べて、故障率も少なく感じます。

シャッター不良の個体も多いですが、手入れさえすれば治らないようなことはまずありません。

基礎知識

オリンパス35 DCには、初期型と後期型があります。

初期型: 後期型に比べ金属部多め

後期型: ファインダー横に、バッテリーチェックランプあり

ちなみにこのランプはアダプターをつけた電池だと反応しないので覚えといて下さい。

どちらも基本構造は変わりません。

なお、BLCと書かれた右のボタンは、バッテリーチェックボタンではなく、逆光時に露出を調整するボタンです。

よくある症状

フリマサイトなどでは、タイマーがへんな位置で止まっているのをよく見かけます。

電池なしや通電不良でタイマーをひねるとこうなります。

持病として、露出計がダメになってしまい、明るい場所でも絞りが開きっぱなしというものがあります。シャッター切れるだけで安心せず、明暗に合わせて絞りが変化しているか確認してください。

基礎知識の最後に、35 DCには金属製の専用フードが有ります。結構レアなので見つけたら大事にしたいです。

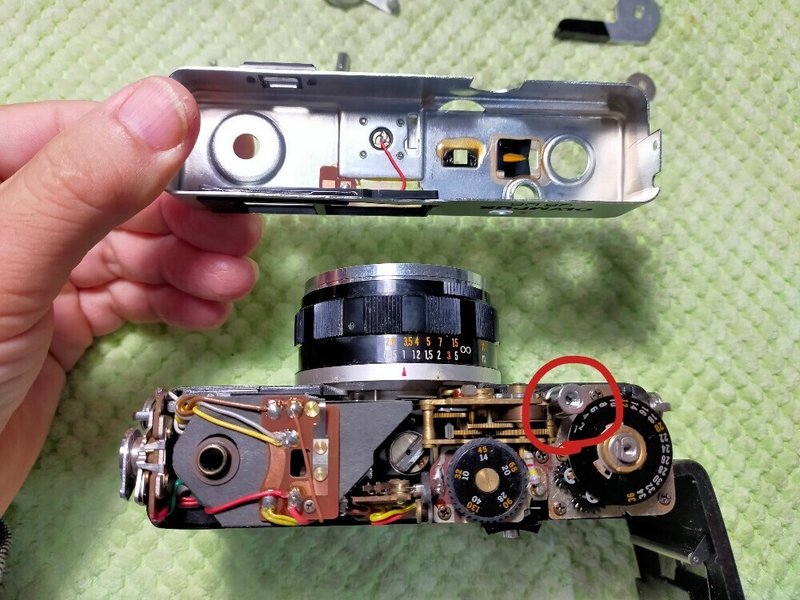

トップカバー分解

分解する前に、二重像をチェックしておいてください。

縦ズレは、分解時しか調整できません。*横は分解の必要なく調整できます。

巻き上げレバーのカバーをゴム板で外します。

巻き上げレバー下の金のリングは外す必要ありません。

カニ目がついているので、勢いづいてはずしてしまうかた多いですが不要です。

軸を固定して、巻き戻しクランクを外します。

巻き戻しクランクの下がリングで止めてあるので外します。

巻上げレバーの下にもリングがありますが外さなくて良いです。*ないバージョンもあります。

間違えて外すとフィルムカウンターのバネが外れて面倒です。

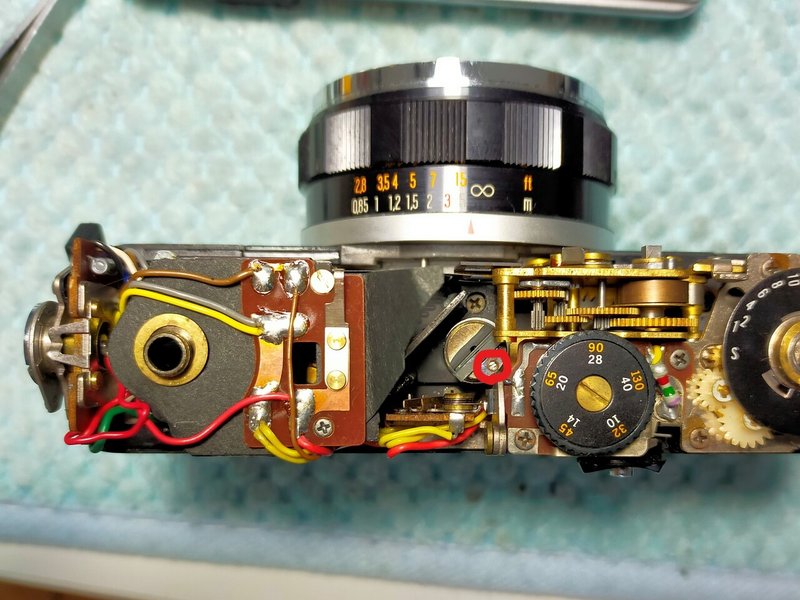

タイマーは逆ネジです。

側面のネジを一本外します。

分解に必要なパーツは全て取れたので、トップカバーを上に引き上げます。

レリーズボタンが残るので回収します。

タイマー前のワッシャーも作業中に外れやすいです。

作業中に見知らぬ金のワッシャーが落ちてきたらココに戻してください。

ファインダー清掃

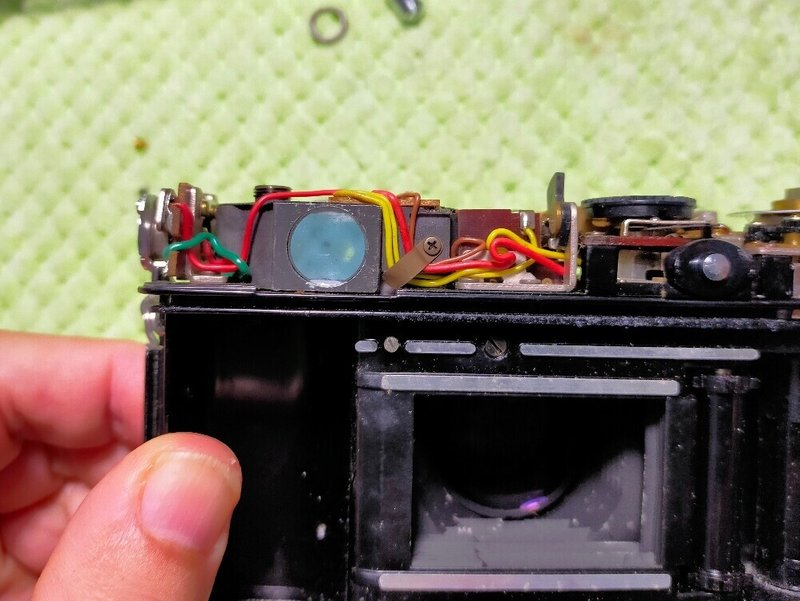

ファインダー上の遮光紙を取ります。

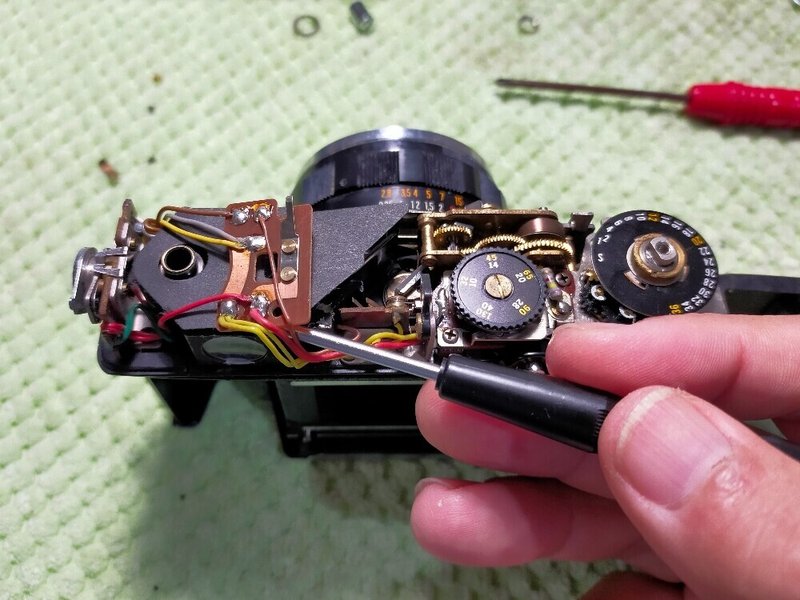

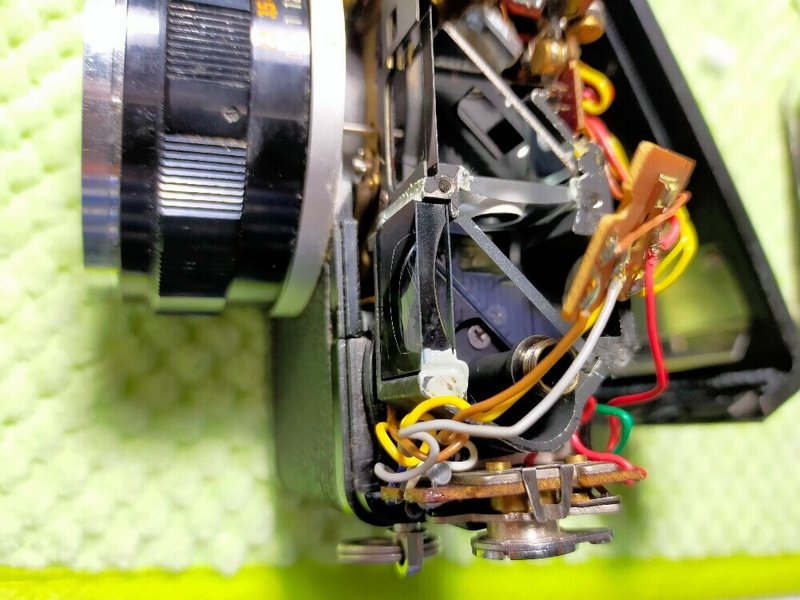

基盤が邪魔なのでずらします。まずネジを2本外します。

アイピース横の配線を束ねている金具を外し緩めます。

基盤を浮かせて、遮光紙の接着をマイナスネジで剥がした後、横に引き抜きます。

基盤をめくり、ファインダー内を清掃します。

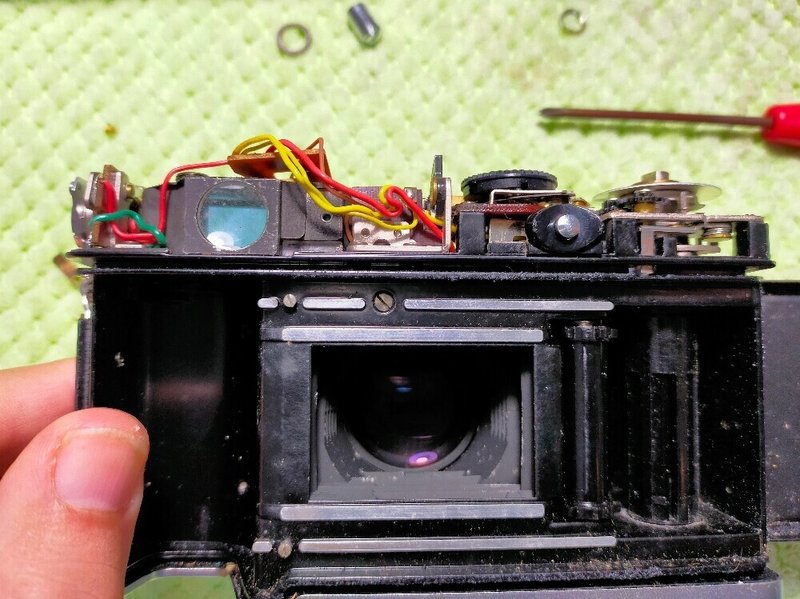

斜めにハーフミラーが入っています。

ミラー塗装が剥げるので、蒸着面の水拭き厳禁です。

まず端の部分を乾拭きしてみて塗装が剥げないかチェックします。

問題なければ、全体を乾拭きにて優しく清掃して下さい。

蒸着面でない側は、水拭きして構いません。

トップカバーのファインダー部分も合わせて清掃を行います。

二重像の合わせ方

二重像に横ずれは、フィルム室内から調整可能です。

中央のマイナスネジ(カバー)を外します。

下に押しネジがあります。

マイナスドライバーで回して横位置が調整できます。

35dcに限らずレンジファインダー全般で、二重像調整用の押しネジを隠しているカバーがあります。

縦ずれは、トップカバーを外さないと調整できません。中央ミラー裏にあるイモネジで調整します。

レンズ分解

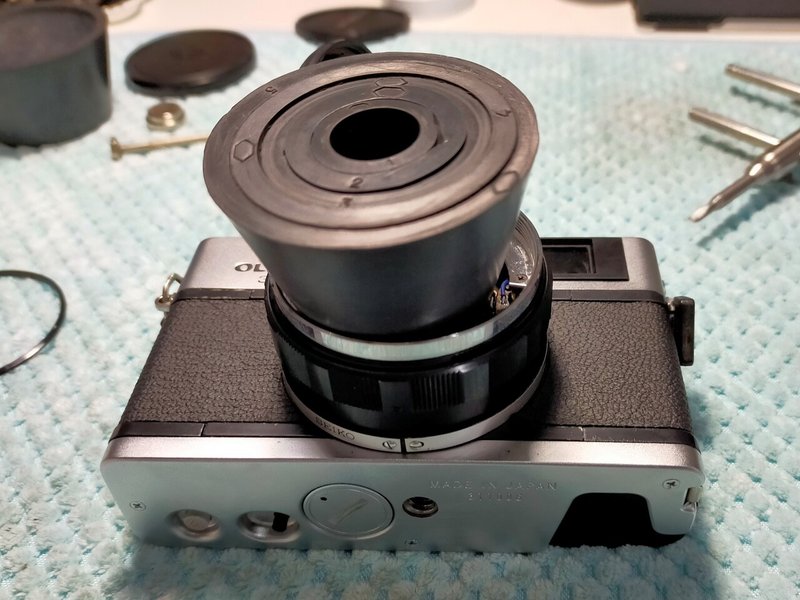

銘板の周りのリングを外します。

カニ目レンチで回しますが、あまり押しすぎないようにしてください。

リングが外れた状態です。

銘板部分を持ち上げます。

ゴムオープナーでレンズを回します。

外れないときは、レンズ脇に切り欠きがあるので、カニ目レンチで挟んで開けてください。

オープナーでゆるめたら、あとはレンズサッカーで回すと楽です。

シャッターを切り、シャッター羽が開いたときに竹串を差し入れます。

羽を抑えつつ下のレンズを清掃してください。

銘板の戻し方

銘板の裏には、ASA設定ダイヤルと連動しているピンがあるので、本体側と組み合わせてください。

銘板部分を戻した後、実際にASA設定ダイヤルを回して、ASA感度の数値が変わっていればOKです。

タイマーの治し方

先に記載したタイマーが変な位置で止まっている場合の治し方です。

原因として、電池なしでシャッターを切ってしまうと露出計が振り切ってしい、シャッターがロックしてしまうのが原因です。

露出計の針を抑えると曲がる危険性があるので、画像のように針に連動した根元部分を止めてからシャッターを切るとタイマーが正常に作動して元の位置に戻ります。

電池入れてもシャッターが切れない時

いわゆる通電不良の治し方です。

大抵は電池室付近の通電不良が原因です。

この方法を覚えておけば、35DCだけでなく、35SP, 35RCにも応用できます。

まずは、底板を外して電池室を確認します。

ネジを三本外して下さい。

ぱっと見問題なさそうでも、実は電池室の裏が完全にサビついてしまっています。

電池室の端子を外してみたくなりますが、端子のネジは絶対に回さないで下さい。

ここから先は

¥ 1,900

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?