シン・短歌レッス89

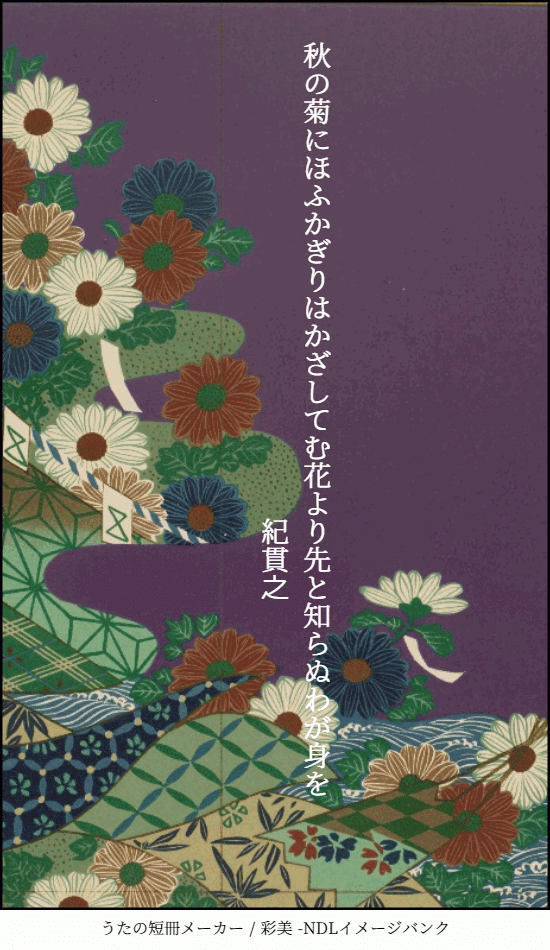

紀貫之の和歌

菊はあまり顧みられてような。国花なんだよな。桜のほうが人気があるのは、季節によるものだろうか?菊で終わりという感じがしないでもない。仏前に供える花という印象もあるのかもしれない。

「にほふ」というのは見た目のことを言っているということ。色や光の照り返しが美しいさま。桜の花で「にほふ」があって、そんなに匂わんだろうと思ったがそういうことだった。ただ現代人の鼻は臭いものが多く退化しているのかもしれない。

「かざして」は髪に挿すことだが、手に持って掲げることも後の時代では詠まれたという。やたら花をかざすのは、この時代のおしゃれだったのかもしれない。

紀貫之の歌は菊の長寿ついて一般的に言われるがわが生命はいつ死ぬともわからないという無常観を歌ったものだという。『古今集』の仮名序に歌は人の心を歌うものだという歌論があり、鳥や花を歌っていてもその発露には人の心情があるということだ。

『古今集 秋下』

すでに『古今集 秋下』はやっていたが紅葉の歌を多く取り上げたかと思う。春の桜に対して秋は紅葉。菊でもいいのにと思うが菊は秋のメインにはなり得なかった。それはどうしてなんだろう。紅葉ほど名歌がなかったということか?紀貫之の菊の歌も菊よりもわが身のことが主題となるような。俳句で季語が立つというのはない歌だった。季語を詠んではいるが。

植えし植ゑば秋なき時や咲かざらむ花こそ散らめ根さへ枯れめや 在原業平朝臣

久方の雲の上にて見る菊は天つ星とぞあやまたれける 藤原敏行朝臣

霞ながら折りてかざさむ菊の花老いせぬ秋のひさしかるべく 紀友則

植ゑし時花まちどほどにありし菊移ろうふ秋にあはむとや見し 大江千里

秋風の吹きあげに立てる白菊は花かあらぬが波の寄するか 菅原道真

濡れてほす山路の菊のつゆのまにいつか千年を我は経にけむ 素性法師

心あてに折らば折らむ初霜の置きまどはせる白菊の花

凡河内躬恒(おおしこうち の みつね)

色変わる秋の菊をば一年(ひととせ)にふたたびにほふ花とこそ見れ 詠み人知らず

秋をおきて時こそありけれ菊の花移ろふからに色のまされば 平良貞文

咲きそめし宿し変われば菊の花色さへにこそ移ろひにけれ 紀貫之

業平の菊の歌は、花となっていて他の花でも代替可能なような気がする(女郎花とか)。紅葉の歌の華やかさはなく、すでに枯れていた。

藤原敏行の菊の歌は天皇に献上した歌なので格調高い。

紀友則の歌は歌合でのもの。貫之の歌に似ている。

大江千里の歌も色褪せていく菊の歌だった。

菅原道真の歌はさすがだと思うのは紀貫之の桜が散るのを波に見立てていたのを白菊でやっていた。これは立派な見立ての歌。

素性法師は菊が長寿の花だと詠んでいる(漢詩の影響)。

凡河内躬恒の歌は霜に喩えている。見立てと言えば見立てか。

詠み人知らずは一年に二度盛があると読む。

紀貫之の締めの歌もそれほど際立っているとは言い難い。そして紅葉の歌が続いていくのである。紅葉の歌の露払い的な菊の歌だった。

NHK短歌

川野里子は論理的なんでけっこう勉強になるかも。短歌では切り捨てる勇気をということだった。言いたい主題を一つのものに絞って絵を書くように余計なものは削ぎ落としていく。前半はその描写で後半に言いたいことを添えるというような。

ああこれは

私の物で

違いない

両の手を見る

手術ロボット

ただこの解釈は間違っていると思うぞ。ロボットが両の手をみたのではなく、ロボットアームなんだ。実際に手術する人は医者なんだし、拡張機能された手ということだと思う。例えばクレーン操作が自分の手の延長のように感じるとか。それはクレーン車になってしまった人間ではない。まあ、そういう人もいるかもしれないが。それはクローネンバーグの映画とかの話だよな。

『女性とジェンダーと短歌』「女性たちが持つ言葉」田中優子X川野里子

わたつみの沖にうかべる大船のいづちまでゆくおもひならさむ (海)夏子

ふく風のあともなき名を立てそめてまことに人を恋渡れとや 夏子

人しらぬ花もこそさけいざさらばなほわけい人らむはるのやま道 (塵中日記)

樋口一葉の文学は口承性を残す声の文学だという(田中優子は『たけくらべ』をミュージカルのようだと評する)。和歌の定形として声にして読むとその広がりがわかる。そこには近代小説の「私」性は自然の中に消えていく。

夜の帳にささめき尽きし星の今を下界の人の鬢のほつれよ 『みだれ髪』与謝野晶子

乳ぶさおさへ神秘のとばりそとけりぬここなる花の紅ぞ濃き 『みだれ髪』与謝野晶子

逆に近代短歌の与謝野晶子は声よりも活字(出版文化)で印象付ける短歌であった。

われはもよ不知火をとめこの浜に不知火玉と消つまたもえつ (昭和二十二年)石牟礼道子

うばはれし水平線をいついしんに呼びをりわれは海の笛ふき (昭和三十一年)石牟礼道子

石牟礼道子の共感力として「もだえ神」というのは他者の苦痛を自身の中で感応していく力だと思う。それは巫女的な言霊的なものだと思うのだが、彼女の短歌はそのことに表している。

「〈自然〉と〈人間〉──共時的多義性」

鈴木健一『古典詩歌入門』を図書館で気になって借りてきたのだが、鈴木健一の妻が『「古今和歌集」の創造力』を書いた鈴木宏子だった。それまでの復習ということになるのだが、古今集などで使われる技術的「掛詞」「序詞」「見立て」などは〈自然〉と〈人の心〉の交感する意識なのだという。例えば有名な小野小町の歌

花の色はうつりにけりないたづらに我が身よにふるながめせしまに 小野小町

「花の色はうつりにけりな」までは自然の描写「いたづらに」を交差させて、「我が身よにふるながめせしまに」は人の心だというが、その中に「降る」「長雨」という掛詞が花の色を奪ってしまうという意味として成り立つ。ここの「花」は一般的な解釈だと「桜」なのだが、「春の花」全般でもいいという。ただその「春の花」全般の代表する花として「桜」が相応しいのではないかということだ。

なお、花の色は女性の容姿と受け取られるが、それは小野小町が意識したことではなく、後世の文学によって「卒塔婆小町」という意味付けがなされて行ったという。意味的には長い間、「もの思いにふけて時を過ごすうちに」ということで花のことを言っている。ここに小野小町の解釈しかないわけで、「卒塔婆小町」は他者(時代的な)の解釈なのである。

そのような自然と人の心は俳諧でも見られる。

夏草や兵でもが夢の跡 松尾芭蕉

「夏草や」が〈自然〉で「兵でもが夢の跡」が芭蕉の心だが、兵(つわもの)は変わっていく人間の姿であり、「夢の跡」で芭蕉が立っている不変の時を現す。これは芭蕉の不易流行ということを現した代表的な句だという。「夢の跡」が何故不変なのか?それは太古から続く精神性を見るからだろうか。滅びの美学のようなものか?それは中国の漢詩「国破れて山河あり、城春にすいて草青みたり」を踏まえているという。自然と人の心が共時するのが「夢の跡」なのかもしれない。その「夢の跡」は多義的解釈される部分であろう。

うたの日

お題は「でも」だった。ものではない。接続詞だから難しいな。自然と人工物。不変は自然。変わりゆくものは人の気持ち。

『百人一首』は

自然は月がいいと思うのだが、不変の月はどう表現すればいいいのか?満ち欠けする自然だけど。

月と共にあはれと思へ名月も欠けゆく姿でも不変かな

もだえ神だな。ニホンオオカミか?

でも月も欠けゆく姿闇の中遠吠え果てて歌は不変か

難しいお題だ。♪一つと♡一つ付いた。♡が付けば上出来だ。

映画短歌

『それから』

『百人一首』

ケシの花咲く夜の夢とそれから明けて白百合の香(こう)

最近ワンセンテンスの言葉が入らない。ニュアンスだからいいのか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?