悪魔の如く演奏しながら神に近づくローランド・カーク

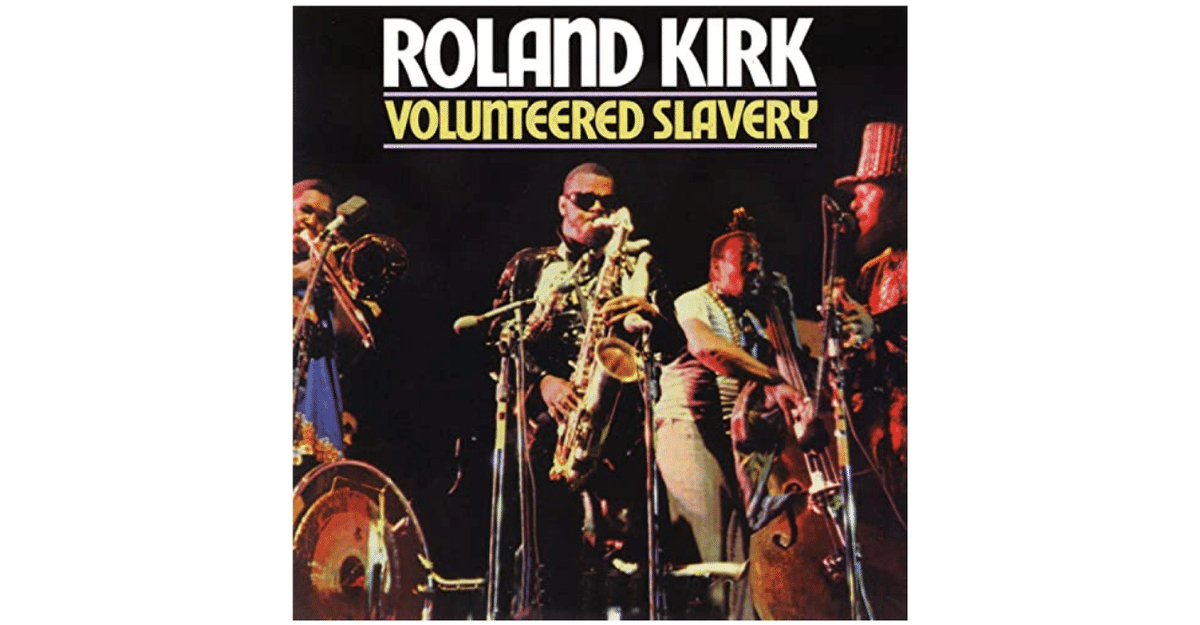

Rahsaan Roland Kirk"Volunteered Slavery"(Atlantic/1968)

ローランド・カーク - テナー・サクソフォーン、フルート、ノーズ・フルート、マンツェロ、ストリッチ、ゴング、ホイッスル、ボーカル

ロン・バートン - ピアノ

ヴァーノン・マーティン - ベース

ソニー・ブラウン - ドラムス(on Side 1)

チャールズ・クロスビー - ドラムス(on Side 1)

ジミー・ホップス - ドラムス(on Side 2)

ジョー・テキシドール - パーカッション、タンブリン

チャールズ・マギー - トランペット(on Side 1)

ディック・グリフィン - トロンボーン(on Side 1)

ザ・ローランド・カーク・スピリット・クワイア - ボーカル(on Side 1)

先日の「ジャズ・トゥナイト」はローランド・カーク特集でした。本当は大友さんの聞き逃しを聴いてもらうのがいいのですが、期限があるので聴けない人もいるでしょう。そんな人にセットリストを上げときます。ユーチューブで聴けると思いますが、暇なときにでもSpotifyのプレイリストにでもしたいと思います。そのぐらいこの選曲は良かった。

ジャズ・トゥナイト ▽シリーズJAZZジャイアンツ(29)ローランド・カーク - NHK 今回の特集は毎月恒例の「ジャズ・ジャイアンツ」で、異色のマルチ・リード奏者、ローランド・カークのキャリアを録音順にふり返っていく。 http://www4.nhk.or.jp/jazz/x/2021-10-23/07/67091/4672815/

そんなわけで一枚ローランド・カークのアルバムを上げるとしたら、やはりライブでめちゃくちゃ盛り上がるこのアルバムでしょうか?

ローランド・カークの悪魔的といえるジャズは、本来のリズム&ブルースから来ているのです。初期の「クロースロード・ブルース」のような、教会に行けなかった黒人が場末の怪しい酒場でギター片手に歌う。R&Bから出発したローランド・カークは、盲目のミュージシャンで何本もサックスを同時に吹く曲芸師的な本来の音楽から遠いゲテモノ扱いでした。悪魔的と言ってもいいかもしれない。

そして、そんなクラブに出演していたカークはラムンゼン・ルイスに見いだされて初リーダー・アルバムを吹き込みます。カークはジャズをクラシックと並ぶアートとして捉えてクラシックも独学で勉強していました。もちろん楽譜や本を読むことはなかったので耳コピでしょう。

そんな中でも多数のミュージシャンと出会ったのだと思います。例を上げればチャールズ・ミンガスの元では、ドルフィーを始め才能が集まっていました。そんなミンガスのアルバム『オー・ヤー』でのカークの演奏の素晴らしさ。ミンガスの音楽もミンガスが先住民の血を引くミックスだからこそ、西欧音楽(ストラヴィンスキーなど)に影響されながらもキリスト(教会)音楽以前の音楽を演奏していたのだと思います。それらは教会側からしたら悪魔的音楽なのです。そこにミンガスの攻撃性や土着性があると思います。

さて、ローランド・カークの悪魔性(すでに悪い意味ではなく、ブルース本来の荒々しさと人間離れしたテクニック)は、例えばこのニューポート・ジャズ・フェスティバルのようなお祭りの中で十分に発揮されます。それは、異教徒的な暴力性と自然の歓喜の本能を呼び覚ますからかもしれません。この時期でのハロウィンで、渋谷の若者が暴走するのも根源的なものがあるのかもしれないです。そのエネルギーを音楽に乗せて感情を爆発させるのがローランド・カークのジャズだと思います。

そして何よりカークがコルトレーンをリスペクトしながらもカークの悪魔性を捨てることなく、悪魔の祈りとしてコルトレーン(聖者)に近づく。それはメフィストフェレスがファーストに言った言葉、「悪魔として近づきながら神の如く振る舞ってしまう」というジャズを体現しているような気がします。

このアルバムには入ってないけど、カークがオルゴールと共演したというフルート演奏。自動人形の機械の中に魂を吹き込むという錬金術師のようですが、美しく踊っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?