庵野秀明の「晩年の仕事」

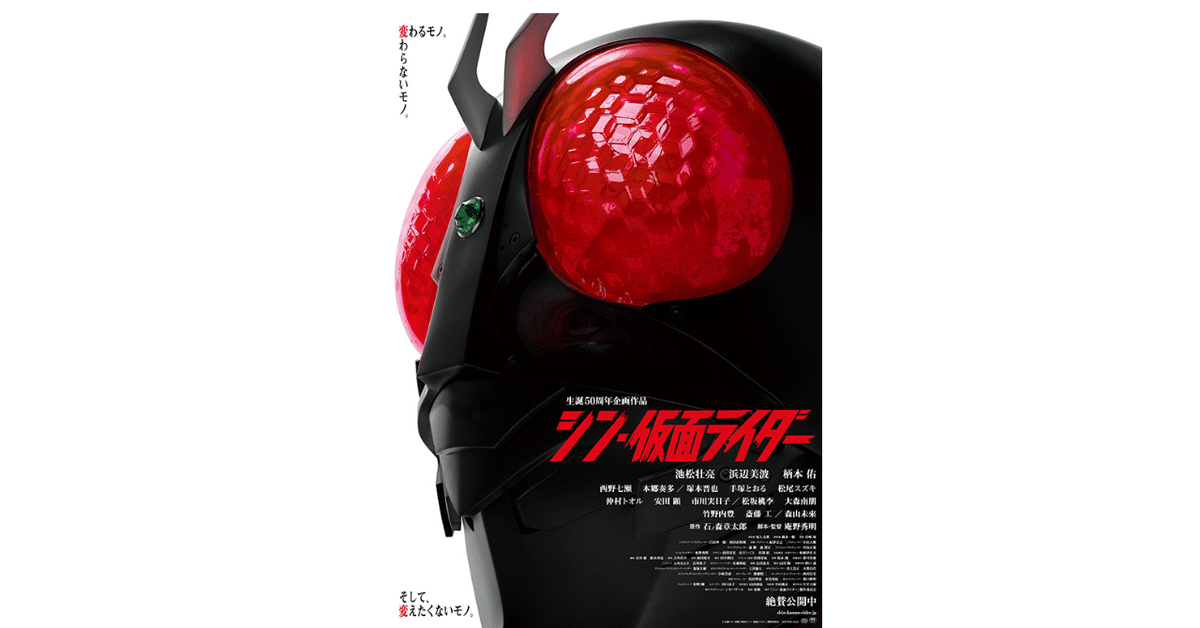

『シン・仮面ライダー』(2023/日本)監督庵野秀明 出池松壮亮/ 浜辺美波/柄本佑/西野七瀬/ 塚本晋也/ 森山未來

解説

1971年放送開始の特撮テレビドラマ「仮面ライダー」を、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「シン・ゴジラ」の庵野秀明が監督・脚本を手がけて新たに映画化。

主人公・本郷猛/仮面ライダー役に「宮本から君へ」の池松壮亮、ヒロイン・緑川ルリ子役に「賭ケグルイ」シリーズの浜辺美波、一文字隼人/仮面ライダー第2号役に「ハケンアニメ!」の柄本佑を迎え、新たなオリジナル作品として描き出す。

ルリ子の兄・緑川イチローを森山未來、父・緑川弘博士を塚本晋也、秘密結社SHOCKERの上級構成員・ハチオーグを西野七瀬、同じくSHOCKER上級構成員のコウモリオーグを手塚とおるがそれぞれ演じる。テレビアニメ「ヨルムンガンド」「天元突破グレンラガン」などで知られる作曲家・岩崎琢が音楽を担当。

最初の格闘シーンから庵野流だった。それまでのTVにシリーズでは流血シーンなど無かったのにいきなり格闘シーンで血が吹き出るのだ。それは『新世紀エヴァンゲリオン』の『シン・仮面ライダー』であり、リライトする「仮面ライダー」も『新世紀エヴァンゲリオン』のリライトするような自己模倣であり、今回はそれもテーマだった。

ちょうど大江健三郎「晩年の仕事」シリーズの小説を読んでいたので、これは庵野秀明の「晩年の仕事」だろうか?と重ね合わせてみていた。それは大江健三郎が先行する世界文学を読みながら(「リリーディング」の手法はバルトから来ている)新たに自身の作品をリライト(「晩年の仕事」もエドワード・サイードの思想から来ている)していく。

庵野秀明の『シン・シリーズ』三部作は「ゴジラ」「ウルトラマン」「仮面ライダー」という戦後のヒーロー特撮ものであり、それらの作品の「リリーディング」であり、自身の作品『新世紀エヴァンゲリオン』リライト作品として捉えられると思う。

そして『シン・仮面ライダー』の模倣と遊戯(ゲーム)は80年代の総括としてオウム真理教を思い出さずにはいられない。『新世紀エヴァンゲリオン』の中にオウム真理教的テーマが潜んでいたと思うのだ。同時代的に体験したものであれば悪のショッカーがどことなく新興宗教団体のようでもあり、そのシステムが権力システムの模倣であり、対立軸が奇妙にパラレルとなっていくのである(それは昨今の権力側が実は新興宗教に取り込まれていたという現実社会でもあるのだ)。

このときに現れる「おかしな二人組」を軸にその中に弁証法的三角関係が現れてくるのだが、それは「一」ではなく「ゼロ」になるというのが自己犠牲なのだが庵野秀明の根本にあるものなのかとも思う。

「おかしな二人組」はベケットの後期三部作から来たのだが、繰り返しと二人組のペアによる模倣であり、ベケットの現実社会の把握の仕方だろうか?大江健三郎「おかしな二人組」三部作が「晩年の仕事」として、新たにリリーディングとリライトという方法論でメタフィクション的な小説を出したように、庵野秀明もリリーディングとリライトという方法論でメタフィクション的な映画を撮ったのだと思う。

そこにある模倣と遊戯というテーマ性は、オウム世代の現代思想にも繋がっているのかもしれない。懐かしの戦後(昭和)の記憶と新世紀のどうしようもなさ、例えばそれは宮台真司の「終わりなき日常」を非日常的に生きるということなのかもしれない。映画の空間は、まさに「非日常」なのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?