国文社『現代歌人文庫 岡井隆歌集』を読む

岡井隆さんが7月10日に亡くなりました。とても寂しく思います。

ある会で、岡井さんの歌について話しました。岡井さんの歌はかなり難解で、初めのうちはなかなか読み方が分からないのではないかと思います(私はそうでした)。自分がどのように岡井隆の歌を読んでいったか、ということを、率直に語ってみました。何かの参考になればと思い、ここに挙げておきます。

==============================

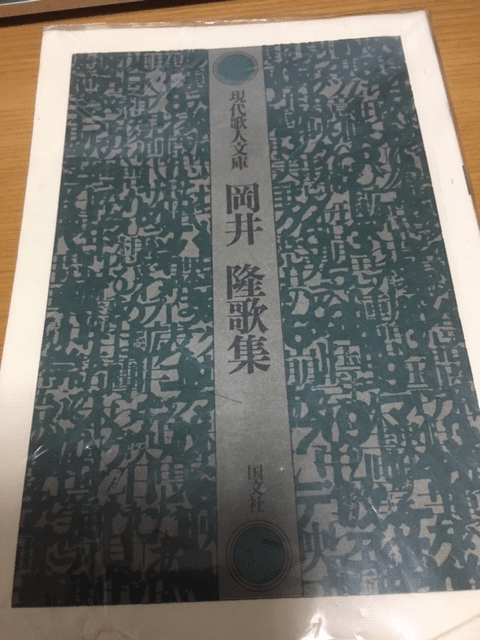

私が20歳前のことですが、短歌の先輩から岡井隆の歌を読みなさい、と言われて、国文社の『現代歌人文庫 岡井隆歌集』を買ったんですね。当時は手軽に買える歌集はこれしかなかったんです。

『朝狩』(1964年)という歌集が全編収録されていまして、冒頭の歌がこれです。

〈あゆみ寄る余地〉眼前にみえながら蒼白の馬そこに充ち来(こ)よ

そのときの私は、全く理解できなくて、困惑してしまいましたね。どうやって読めばいいのかが分からない。それで、この本はずっと放り出したままになってしまったんです。

この歌がなんとなく分かるようになったのは、会社に入って、30代くらいで労働組合をやるようになったころでした(一時期はリストラ闘争などもやりました)。

〈あゆみ寄る余地〉というのは、団体交渉などでよく使われるんですね。お互いに譲り合って、まあこの辺りで妥協しますか、というときに出てくる。「眼前にみえながら」ですから、落としどころが見え始めた、という段階なんだと思います。「蒼白の馬」というのは、「ヨハネの黙示録」に出てくるもので、死の象徴と言われています。ですから、すごく簡単に言うと、今、妥協させられそうになっているが、〈死〉によってそれを終わらせてしまいたい、という暗い欲望を描いているのだと解釈できると思います。妥協することの怒りや、破壊願望。非常に抽象的な歌ですが、それはよく分かる気がしたんです。そう考えて読むと、とてもリズムがよくて、覚えやすい一首ですね。

「充ち来(こ)よ」に、樺美智子の名前が込められている、という説を誰かが言っていた記憶もありますが、それはどうなんでしょうかね。

肺尖にひとつ昼顔の花燃ゆと告げんとしつつたわむ言葉は

これは有名な歌で、私も若いときから好きな歌でした。レントゲン写真で、肺に病巣が白く写っている。患者にそれを告げようとするのですが、おそらく当時は死病に近かったので、告知をためらってしまう。そんな場面を歌っています。ただ、そんな現実的な状況を、病巣→「昼顔の花燃ゆ」、ためらう→「たわむ」と言葉を置き換える、ずらすことによって、現実を超えた詩的な空間が生まれている。それが見事だと思います。この病気は、時代的に肺結核だと言われています。肺癌ととらえるのは誤りだという人もいるのですが、現代では肺癌と読むほうがしっくりする感じもするので、そこはあまり厳密に読まなくてもいいのではないか、というのが私の立場です。

後に、ボリス・ヴィアンの『日々の泡』(1947年)を読んだら、恋人の肺に睡蓮の花ができる、という病気が描かれていて、驚いたこともありました。

右翼の木そそり立つ見ゆたまきはるわがうちにこそ茂りたつみゆ

これも有名な歌ですね。一見左翼的な人、今ならリベラルでしょうが、そういう人の中にも、右翼的な思想が根づいていることもある。これは、よく分かりますよね。私なんかもそうで、自分の中にすごく保守的なところがあることはしばしば意識しますから。「右翼の木」と、暗喩的に描いたところがよく、また「見ゆ」「みゆ」の繰り返しと、「たまきはる」の枕詞で、力強い韻律が生まれています。

群衆を狩れよ おもうにあかねさす夏野の朝の「群れ」に過ぎざれば

『朝狩』は、「万葉集」の「朝狩に今立たすらし」という句を含む長歌(巻第一3)を踏まえています。古代の「朝狩」のイメージを現在に蘇らせることで、重層性を生み出しているわけです。この「群衆」というのは、デモの群衆らしいのですね。岡井さんはこの当時は、左派でしたが、それでも、デモの集団に対する嫌悪感を持つことはあったのだと思います。岡井さんは非常に個人を大切にした人で、群れることを本能的に嫌ったところがあるように感じます。若いころに太平洋戦争を体験して、集団で生死を共にすることを強制されたわけで、それに対して抵抗する心情は、一生を通してずっと続いたような気がします。「群衆を狩れよ」「『群れ』に過ぎざれば」が過激ですね。「狩れよ/おもうにあかねさす」のあたりのリズムや、母音の生み出す韻律にも注目したいです。

ただ、群れて抵抗しなければならない局面もある、ということも忘れずにいたいと私は考えています。

海こえてかなしき婚をあせりたる権力のやわらかき部分見ゆ

アメリカと日本の関係を比喩的に歌っています。これは、現在でも変わっていないのではないでしょうか。トランプが大統領になると、安倍さんがいそいそと媚びを売りにゆく。当時は池田勇人内閣ですが、アメリカにすり寄っていくことを「かなしき婚」(今は悲しいどころじゃないですが)と捉え、「権力のやわらかき部分」――無防備な部分、弱い部分、なまなましい部分、という感じでしょうか――を見つめたのです。「権力のやわら/かき部分見ゆ」という句またがりの奇妙なリズムからも、権力の気持ち悪さが伝わってきます。

組織、萌黄(もえぎ)の忠誠をこそ求め来ぬむらさきの苗われは捧げむ

萌黄は黄緑に近い色ですね。病院でも会社でも何でもそうですが、組織は、分かりやすく明るい忠誠を求めてきます。何を考えているか分からない人は排除される(涙)。黄緑色のように明るい人材が求められるわけです。でも、それに逆らって、自分は「むらさきの苗」を差し出すのだ、というのがおもしろい。ここにも、集団を嫌う岡井隆の本質が表れていますね。

『朝狩』にはこうした歌が収められています。いわゆる前衛短歌ですね。暗喩が、何を表現しているかが明確であって、意味性がすごく強いです。

おそらく岡井さんは、こうした歌の作り方に、どこか疲労を感じていたのではないかと思うのです。岡井さんは1970年に九州に女性と逃避行し、歌を中断します。そして、数年後に再び短歌に復帰します。その成果を集めたのが『鵞卵亭』(1975年)という歌集です。この文庫の『岡井隆歌集』にも、多めに抄出されています。『鵞卵亭』という歌集、私はすごく好きです。20代のころ、永田和宏さんに借りて読んだのですが、鉛筆で○や◎や△が付いているんですね。それを見て、これがいい歌なのかあ、と学んだ(笑)。

優しさははづかしさかな捲きあがる水の裾から言葉を起こし

冒頭の一首です。古語辞典には「やさし」には「恥ずかしい」という意味があると書かれていますが、そこから発想しているのかな。「捲きあがる水の裾」というのもよく分からないですが、車輪が水を巻き上げるようなイメージかな。そんなふうに、恥ずかしい思いを持ちながら、優しい言葉を発している、という感じでしょうか。女性に対して愛の言葉を言いかける場面のようでもあるし、再び短歌を始めることの恥ずかしさのようでもある。意味的には曖昧です。でも、全体の軽やかなリズムがとてもいいのですね。口に出して読むと、何か酩酊感を味わえる。それが『鵞卵亭』の歌の魅力だと思います。

泥ふたたび水のおもてに和ぐころを迷ふなよわが特急あづさ

これも有名な歌です。上の句は、濁っていた水の泥が、沈んで収まった感じでしょうか。「水のおもて」が分からなくて、「水の底」ではないかという気もするのですが、それはどうでもいいんだと思います。「迷ふなよわが特急あづさ」がかっこいいですね。自分自身に、迷うなよ、このまま突き進め、と言い聞かせている。「あずさ2号」(狩人・1977年)というヒット曲がありましたが、もちろん、この短歌のほうが早いです。

生きるとは匍匐撤退にひばりのつくばつくづくおもひあぐねて

この歌が、永田さんから借りた歌集で、◎が付けられていましてね、いろいろ考えながら読んだ記憶があります。「生きるとは匍匐撤退」というのはよく分かる。這いずりながらずるずると後退してゆく惨めさ。それが生きるということなんだと歌っている。「にひばりの」は「つくば」(茨城県)の枕詞ですね。この歌では「つくば」が「つくづく」を引き出すために使われている。つまり「つくづく思ひあぐねて」にだけ意味があって、「にひばりのつくば」はほとんど無意味なんです。

でも、歌の場合、無意味な言葉のつながりがとても大切なときがあるんだと思うんです。全部意味のある言葉で埋めなくても、無意味な言葉のひびきだけの部分があってもいい。それを、この歌から学んだような気がします。この歌は、仕事などが苦しいときなどに呪文のようにつぶやくことがありますね。

寒気舌(かんきぜつ)垂れたる夜半に手触(たふ)れたる拇指頭大(ぼしとうだい)の腫瘤かなしも

この歌は「寒気舌」「拇指頭大」「腫瘤」という漢語の響きが印象的ですね。寒気舌は、シベリアから寒い空気が押し寄せてくる気象らしいですが、そんな寒い夜に、親指くらいの大きさの患者の腫瘤に触れている。ただそれだけを詠んでいるのですが、非常になまなまとした触感がある。こうした漢語の使い方は、私もずいぶん真似をしました。ルビをつけるのもテクニック的には大事で(笑)。「拇指頭大」といった字を目立たせる効果があるんです。

葉摺(はず)れ雨音(あまおと)ふたたび生きて何せむと病む声は告ぐ吾(あ)もしか思ふ

もし病気が治っても、これからどう生きればいいのだろう、と病む人が言った。それに対して、「生きていれば良いこともありますよ」と慰めたりするのだが、心の中では、本当にそうだなあ、と思っている。じつにつらく、哀しい場面です。作者の自注によれば、重病だった母を詠んでいるらしいです。人生の中では、絶望をそのまま受け入れるしかないときもあるのでしょう。「葉摺れ雨音」という初句の、パラパラと雨が降り出す様子も印象的で、とても身に沁みる一首です。

玄海の春の潮(うしお)のはぐくみしいろくづを売る声はさすらふ

九州の玄界灘でとれた魚を、トラックで売っているんだと思います。「声はさすらふ」がすごくかっこいいですね。その声に、異郷をさすらっている自分の身を重ねているように思います。

ホメロスを読まばや春の潮騒のとどろく窓ゆ光あつめて

岡井さんの代表歌の一つです。海辺の窓からの光で、ホメロスを読んでいるという場面ですが、とてもスケールが大きい感じがして、音の感じがすごく気持ちがいい。新しい本、新しい知に向かってゆく心躍りがこの歌には込められている感じがします。小池光氏がすでに指摘されていることですが(『鑑賞・現代短歌 岡井隆』)、西脇順三郎の詩集『ambarvalia』(1933年)に「ホメロスを読む男」という詩があり、その影響があるのではないかと言われています。

「その自分彼は染物屋の二階に

下宿してホメロスを読んでゐた

その自分彼は三色菫の絵がついてゐる

珊瑚のパイプをもつてゐた」(ホメロスを読む男)

泣き喚(さけ)ぶ手紙を読みてのぼり来(こ)し屋上は闇さなきだに闇

自分の逃避行によって傷ついた人から届いた手紙なのだと思います。ショックを受けて屋上に昇ってゆくと、そこも真っ暗な闇。「さなきだに闇」(そうでなくてさえ闇)という古語を用いたフレーズが非常に心に残る。「屋上は闇さなきだに闇」という対句的な表現に、韻律の妙があり、悲惨な歌なのですが、どこか読者を救うようなところがある。救う、というのは難しいのですが、単なるセンチメンタリズムではなくて、生きることの手ごたえを感じさせるところがある、ということなんじゃないかと思います。

顔を脱(ぬ)ぐごとくいかりを鎮めたるその時の間も黙(もだ)しつつ越ゆ

向かい合った相手が、怒った顔を、脱ぐようにして、平静な顔に戻った。その間も、自分はずっと黙って怒りに耐えていた。そんな場面でしょう。これも、つらい歌なのですが「顔を脱ぐごとく」という比喩がおもしろいですね。どんなに厳しい状況であっても、言葉を工夫することで、自分を保っている。言語化することを手放さない。そこに詩人としての業(ごう)を感じます。

リルケの『マルテの手記』に、

「女はその音で驚いて、両手から顔を上げた。あまりに急激に顔を上げたので、顔面が手のなかに残った。」

という一節があり、岡井さんは『戦後アララギ』(1970年)という本に引用しています。おそらく、これに触発された一首ではないかと思います。

生きがたき此の生(よ)のはてに桃植(う)ゑて死も明(あ)かうせむそのはなざかり

『梁塵秘抄』のような、歌謡的な美しさがある一首です。「明かうせむ」という音便化の効果なのですが、音便(「早く」を「はやう」にするなど)にすると、独特の音感が生じますね。生きづらい世の中で、せめて桃の花を眺めて、死も明るくしよう、といった意味ですが、絶望を突き抜けたような明るさがあるのではないでしょうか。あまりに悲しいときに微笑んでしまうような、すごくはかない光。それをこの歌から感じます。余談ですが、私はこの歌がすごく好きで、中学生向きの教材に載せたことがあるんですが、ちょっと難しすぎたでしょうかね(笑)。

ひぐらしはいつとしもなく絶えぬれば四五日は〈躁〉やがて暗澹(あんたん)

「躁」は「躁鬱」の「躁」ですね。はしゃぐような状態。秋が深まり、いつかひぐらしの声が聞こえなくなった頃、四五日は、やたらはしゃぐような気持ちだったのですが、やがて暗澹とした鬱になってしまった、という歌。これもなぜかすごく覚えやすく、体に入ってくる歌ですね。「いつとしもなく」という古語、「絶えぬれば」というやや古風な言い方。「四五日は〈躁〉やがて暗澹」というこれも対句的なリズム。つらい歌なのですが、それでも軽快なところがある。絶望の中で、やけっぱちになって生まれてきた、ほのかな明るさ。『鵞卵亭』から、それをしばしば感じます。

ゆつくりと浮力をつけてゆく凧(たこ)に龍の字が見ゆ字は生きて見ゆ

「龍」の字を書いた和凧は、最近、あまり見なくなりました。ちょっと懐かしい感じがする歌ですね。「ゆつたりと」と、文字通り、ゆったりとしたリズムで歌い出し、「龍の字が見ゆ字は生きて見ゆ」と対句のように繰り返すリズムがとても伸びやかです。風に揺れて、龍という字が命をもっているように見える、という発想がとてもおもしろい。「字が」「字は」と、助詞を微妙に変えているところも注意したいですね。「浮力をつけてゆく」も、目立たないところですが、とても巧い表現だと思います。

どうだったでしょうか。興味をもたれたら、ぜひ歌集を読んでみてください。ただ、『朝狩』などは非常に難解ですよ。最近の歌集も、読み慣れていないと相当難しく感じると思います。私も、よく分からない歌は少なくないです。

ただ、歌集や詩集は、一冊を読んで、半分くらい分かればいいのではないでしょうか。必ずしも全部分かる必要はないんです。それから、初めに話しましたが、「〈あゆみ寄る余地〉眼前にみえながら」の歌は、初めて読んでから10年くらい経って、やっと分かるような気持ちになりました。読んですぐ分かるんじゃなくて、長い時間をかけて理解してゆく表現もあるんだと思います。そういう長いスパンで読む、という余裕を自分の中に持っておく。それが大切なんじゃないかなと考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?