『大東亜戦争歌集』抄① 1~45

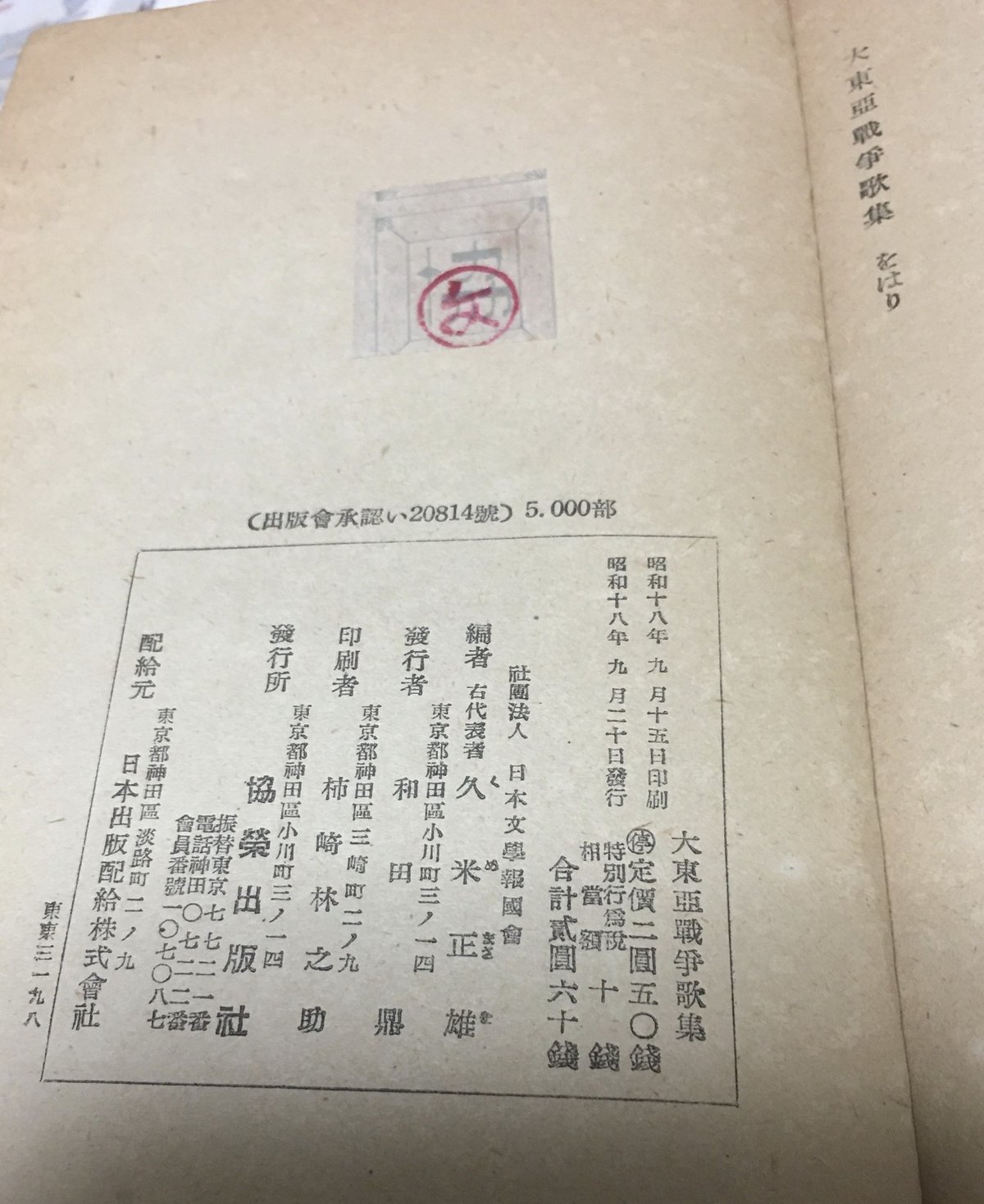

戦後75年の今年、『大東亜戦争歌集』(日本文学報国会編)という一冊を、古書店で入手し、ずっと読んでいました。1943年9月に刊行されたもので、兵士や従軍看護師などの2060名が詠んだ歌、3398首が収められています。佐佐木信綱、窪田空穂、太田水穂、北原白秋、斎藤茂吉、土屋文明などの有名歌人が監修・監督として名を連ね、実際の編集は高木一夫、谷鼎、早川幾忠、福田栄一、鹿児島壽蔵などが中心になって行ったようです。

基本的に、作者名をアイウエオ順にして並べています。ただ、「井上」などは「ゐのうへ」ですから後ろのほうになります。また、一部、配列が乱れているらしいところがあります。作者名以外に、全く情報は載せられていません。

戦意昂揚のためのプロバガンダ的な側面をもつ歌集であることは間違いなく、そのため戦後は取り上げられることは少なかったようです※。巻頭には「本集内容は大本営陸海軍部の検閲を経たものである。」と明記されています。

しかし、実際に読んでみると、戦闘の一場面を鮮烈に捉えた歌や、戦死や戦傷の悲惨さを描いた歌が数多く存在します。また、戦争に対する疑問なども含む、当時の兵士たちの深い思いが刻み込まれた歌も、しばしば存在するように感じました。やはり、単なるプロバガンダにはとどまらない優れた歌を、当時の歌人たちは残そうとしていたように思うのです。

そこで、約3400首の中から、私が特に心をひかれた歌を1人1首ずつ135首選び、それぞれ短い解説文を付けてみました。本当は100首に絞りたかったのですが、どうしてもできませんでした。

ぜひ、多くの人に読んでいただきたいと願っています。

※木俣修『昭和短歌史(三)』(講談社学術文庫)では、

「ここにもやはり銃後の歌などに見られない生々しい戦争体験による人間の真実の声が聞かれる。厳しい大本営の検閲を通過するためには、惜しむべき作品が削除されたであろうということが想像されるが、これらの作品にもなおかつ肺腑をえぐるような戦場にあるものの人間的なうったえが脈をうっている。(中略)戦争歌集として記念されなければならないものである。」

と評価されています。ただ、現在では本を入手にしくいこともあり、あまり論じられることはないといえるでしょう。

=============================

1

傷つきて運ばれ来りし戦友(とも)みれば草をにぎりてすでに息なし

秋田嘉治

※草の青さと、死者の体との対比が、目に残るようで痛ましい。「すでに息なし」という簡潔な結句に、言葉にならない悲しみがこもっている。

2

前方一〇〇米敵十三ミリ機銃ありと馳せ叫びつつ君は倒れたり

秋本實

※偵察に行っていた戦友が、傷を負いながらも、報告の任務を果たした場面であろう。上の句の数字に臨場感がある。

3

事もなげに書かれし文字に子の病探らむとしてまた読みかへす

浅見實

※戦地の夫が心配しないよう、何でもないように書かれていたのだろう。だが、子の病気を案じて、背後にあるものを読み取ろうとしている。焦慮の思いである。

4

さまざまに起床を告ぐる鳴物(なりもの)のなかに太鼓を叩く隊あり

浅見幸三

※ときどき戦場のユーモアともいうべき歌に遇うことがある。これもそうで、太鼓を打ち鳴らす隊に、うるさいなあ、と苦笑しているのだろう。

5

人が馬が銃が鉄帽がひたぶるに走りに走る麦青かりき

安住尚志

※上の句の畳みかけるようなリズムが効果的で、躍動感が生まれている。結句の過去形で、麦の青さが残像のように目に灼きつくような感じがする。

6

雨しぶく機雷原ゆくわが艇のあとさきになり海豚(いるか)はあそぶ

相澤源三

※機雷が仕掛けられた海を行くという緊迫した場面である。しかしイルカはそれを知らず、優雅に遊んでいる。美しい自然の中で、人間だけが戦争をする不思議さが、作者の脳裏によぎったかもしれない。

7

太腿の手術を終へしかたはらに切断されし足一つあり

相澤麗翠

※非常に恐ろしい歌である。だが、感情を抑えて、淡々と歌われており、それによって「切断された足」の存在感が強烈に迫ってくる。

8

願一つ笑つて死にしとそれだけを親に伝へ給へただそれだけを

故 荒木五男之進

※「故」とあるのは、『大東亜戦争歌集』が編まれた時点ですでに亡くなっていたことを表す。親を悲しませたくないため、笑って死んだと伝えてほしい、と願っている。「それだけを」の繰り返しが痛切だ。

9

わが命捨つるは雪のこの上かはるばるとしてソ連につづく

有田宗八郎

※雪の上を、ずっと行軍しつつ、自分はこの雪の中で死ぬのかもしれない、という思いがよぎったのだ。美しく広大な雪原だったのだろう。そんな中では、一人の人間の死も、はかないことのように感じられてくる。

10

塩のふく沙漠しらじら明け来るに兵等ちりぢり御骨を拾ふ

青木政雄

※これも大自然の中での戦争のあわれさが、すごく心に迫ってくる歌である。「塩のふく沙漠」と骨の白さが重なり、白の美しさの中にある無惨さが伝わってくる。

11

目じるしの白き襷をかけしまま今宵夜襲の兵ら午睡す

石田修

※これも「白き襷」が印象的な歌である。白装束を連想させるところがあり、死の覚悟も感じさせる。

12

洋上に敵と見えしは雲にしてときには星をそれかとも見つ

故 石井鬼怒

※軍艦で見張り役をしていた人なのだろう。全体にゆったりとしたリズムで、広々とした海の上を行く感覚が表れている。

13

飯田部隊長が戦死をせしは此処なるか墓標はたてりその部下と共に

伊藤茂男

※戦死した人の固有名詞が書かれた歌はいくつか見られる。歌を墓として、名前を刻むような思いもあったのではないか。結句の「その部下と共に」に、激しかった戦闘を想像し、部隊長を悼む思いがこもっている。

14

音たてて火は燃えさかり君が穿く軍靴はすでに燃え初めむとす

伊東光男

※軍靴が先に燃える、というところを捉え、深い悲しみとともに、恐ろしいほどのリアリティーが伝わってくる。

15

血と土にまみれし友の冷えし手を胸にくみやりぬわがぬくき手に

稲葉初吉

※「友の冷えし手」と自分の「ぬくき手」の対比が印象深い。いつかは自分も「冷えし手」のほうになるのだろうという、生と死の境界の薄さに慄然とするのである。

16

降る雨はただに天より降り降れば音あつまりぬ鉄のかぶとに

岩倉正信

※戦地に降る雨を、スケール大きく、そしてどこか寂寥感のある筆致で描いている。「鉄のかぶと」に音が集まる、という表現により、雨の音がありありと聴こえてくる感じがする。

17

片腕をはた片足を捧げたる療友どちの体操きびし

岩崎善二郎

※戦傷者を詠んだ歌も、しばしば詠まれている。「捧げたる」が戦時中の通念であったわけだが、むごい。国によって奪われたというのが真実なのだが、自分が肉体を差し出した、と反転させられるのである。結句の「きびし」に、作者のやりきれない思いがこもっているように感じる。

18

夜露だつ巷の路に軍馬らがまがらむとして足踏みし居り

岩本栄一

※下の句に細やかな観察があり、情景が目に浮かぶ一首である。共に戦う軍馬に対する親近感もこめられているだろう。「夜露だつ」などの表現も巧い。

19

土曜日の午後の僅なる暇(いとま)をば庭師の兵が庭を手入せり

飯岡和穂

※軍隊にはさまざまな職業の男たちが集まっていた。庭師だった兵は、暇なときは体を休めればいいものを、庭仕事に精を出している。人間のおもしろさが感じられる歌だ。

20

らふそくの光(ほ)先ゆれつつ暁の冷えし外気は壕に入り来る

牛久保節好

※「壕」という戦時中の厳しい環境を歌っているが、静かな美しさがある。苦しい状況でも、一人になったとき、美を感じる瞬間はあったのだろう。

21

たふれたる君ささへゐる岩の上の漆の如き血に驚きぬ

瓜生鐵雄

※撃たれた戦友を助けようとしている場面だろう。「漆の如き血」という比喩が、じつになまなましく、恐ろしい。「岩の上」で、周囲の硬い手触りなども伝わってくる。

22

霜きびしき今朝は痛むや傷兵は盲貫銃創の皮膚をあたたむ

榎戸八重子

※従軍した女性看護師が詠んだ歌。「盲貫銃創の皮膚」という漢語で、痛みがまざまざと伝わってくるようだ。「霜きびしき今朝」という季節感の表現が丁寧である。

23

塹壕にキヤラメルの箱の落ちゐしを行軍に見ていまに忘れず

奥田藤吉

※張り詰めた状況の中で、何でもないことが意外に記憶に残る、ということはよくある気がする。「キャラメルの箱」というところにおもしろさがある。

24

山峡に月照りわたり草間にも溝にも道にも兵のねむれる

太田新太郎

※「草間にも溝にも道にも」と畳みかける表現が心に残る。明るい月夜の山の中で、あちこちに兵士が眠っている。厳しい状況だが、絵画的な美しさも感じられるのである。

25

後上方より追尾しきたる敵一機わが照準機に今し捉へぬ

太田竹穂

※戦闘機で戦う場面を詠んだ短歌は珍しい。まるで映画のワンシーンのような緊迫感がある。

26

銃に花粉がこぼれゐてふりかへる野戦地帯一面の野の花

大野澤大介

※戦闘の中でも、ふと花の美しさに気づく一瞬はあるのだろう。下の句の漢字の多い表現で、広大な草原の様子が伝わってくる。上の句の、破調のようなリズムも、この歌ではよく効いている。

27

凍りたる手袋すてて素手のまま撃ち続けつつ夜に入りにけり

加藤喜好

※手袋が凍るというところに、戦場の過酷さが表れている。そして、素手でずっと撃ち続けるというのも凄まじい。戦闘の後、手は凍傷になってしまったのではなかろうか。

28

手榴弾炸裂の土砂を口にかみそのたまゆらに敵に斬り込む

加藤貞芳

※爆発したときに飛び散った土砂が口の中に入ったままで、敵陣に突入していくという描写に、すごい迫力がある。「たまゆら」(一瞬)という古語がとても効いている。

29

白白と咲き盛れるは野菊ならむゆるる一叢を補助目標にして撃つ

加藤武司

※直接狙えないものを射撃するとき、別なものを目標にして撃つことがあるらしい。この場合は野菊の群れを狙うことで、その向こうにいる敵兵を撃ったのだろう。これも緊迫した戦闘場面だが、その中で美しい花を見つめている冴え冴えとした眼が、印象深い。

30

驢馬にのればドンキホーテそのままに小手をかざしていゆく兵あり

加藤政一

※戦場のユーモアというべき一首であろう。ロバからドン・キホーテを連想するところに、当時の兵の教養の高さも感じられる。「小手をかざして」という動作が洒落ている。

31

海しらぬ支那の子供にたたかひの太平洋を知らしめむとす

金築茂

※「海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり」(寺山修司)を先取りしているような一首である。兵士は素朴な気持ちで、占領地の中国の子どもに、太平洋の海戦の様子を教えたのだろうが、現在の目で見ると、独善的な行為に見えてしまう。歴史の皮肉を感じさせる一首といえよう。

32

右の眼を失ひしかどこの頃はやうやく文字の整ひて来ぬ

川端多一郎

※戦争によって視力を失うことは多かったようである。左目だけで文字を書くが、ゆがんでしまう。けれども、だんだん慣れてきた。苦しみを淡々と歌っているが、そこにかえって悲哀が漂う。

33

氷点下五十度といふ営庭に砲ひきし駱駝首たれをりぬ

甲斐嘉平

※ラクダに砲を引かせていた、ということに驚かされる。使えるものは何でも使う戦争の過酷さである。「氷点下五十度」というのも凄まじいが、あたり一面、真っ白だったのだろう。そこに首を垂れるラクダの姿には、絵画的で神秘的な美しさもある。

34

輪をかきて飛びたつ鳩の任重し銃をにぎりてしばし見送る

神田重三

※戦争に伝書鳩を使っていた、ということにも驚く。「銃をにぎりて」という動作がよく、ここでぐっと臨場感が生まれている。

35

手榴弾に顎をとられし中田伍長手もて字を書くわが手のひらに

菊池剣

※「顎をとられし」が凄惨である。「中田伍長」という人名から、一人の軍人の姿が見えてくる。しゃべれなくなったので、作者の手のひらに字を書いて、何かを伝えようとしている様子がとても痛ましく、どうすることもできない作者の心の慟哭も響いてくるのである。

36

部屋毎に敬礼お受けあそばさるるかしこき気配身近にせまり来

菊池弘

※皇室の方が、戦傷者の病室を慰問して回っているという場面だろう。「お受けあそばさるる」と最上級の敬語を使っているが、どこか皮肉めいた目が感じられないだろうか。誰であるかを明らかにしないところにも、屈折した心情があるように思う。

37

海峡に入りて速力落したる病院船に鷗むれ寄る

象山梢

※「病院船」という題材が目を引く。上の句の表現により、青々とした海峡の風景が目に浮かんでくるのがいい。作者は女性の看護師だったのだろうか。

38

意識不明になり行く兵がにはかにも銃は銃はとうめきいだしぬ

北川智

※状況だけをストレートに歌っていて、痛ましさが伝わる歌だ。死を前にして、なおも戦おうとする兵士。あるいは、銃をなくすことは罪悪だと教え込まれていたため、銃がないことにおびえていたのだろうか。

39

さしむけし探照燈は空転する撃沈艦のスクリユーに映ゆ

北原一男

※夜の海に沈んでゆく軍艦。傾いたために、海上にスクリューが浮き上がっているのだ。それを一筋の光が照らしている。映画の一場面のような、迫真性と、暗い美がある一首である。

40

火焔の海弾雨の中をひたすらに征かしむるものは何の力ぞ

木村清

※危険な戦場へと人間を追い立ててゆくもの。それは何の力なのだろう、と改めて不思議に思っている。もちろん、国家の権力なのだが、それではなぜ国家の強大な権力は存在するのか、とさらなる疑問が生じてくる。何のために戦っているのか、分からなくなってしまう。そんな戦場の一瞬の空白を捉えている歌だと思う。

41

征く身には総てなつかし手をあげて潮にたゆとふ漁舟に別離す

木本武男

※死を覚悟した後、目に見えるもののすべてが懐かしく、鮮やかに見える心境を歌っている。「潮にたゆとふ漁舟」の素朴な美しさが、読者の目にも見えてくる。

42

占め取りて飲まむと腰をまさぐればあはれ水筒撃ち抜かれ居り

清野良秀

※必死に戦って、敵陣を占領した後、水を飲もうと思ったら、水筒に穴があいていた。自分の腰が撃たれていたかもしれない、ぎりぎりのところを突破したのだ、と茫然とする。恐怖感はこの歌からはあまり感じられず、むしろ無感覚になっているように思われる。

43

平原に残照帯びて帰り来し僚機の車輪ゆるく接地す

草間正夫

※夕空を背景に帰還してきた飛行機の姿が、スローモーションのように描かれている。車輪が「ゆるく接地す」のところ、よく見ている。無事に帰ってきたことへの喜びも、もちろん背後にはあるのだろう。

44

操舵桿を確と握りて死に居たり一指づつ解くその神の手を

栗山丈夫

※戦死者を「神」として詠んでいるところに、時代性が表れているといえるが、操縦稈から「一指づつ解く」という表現が胸を打つ。非常に強く握りしめたまま亡くなっていたのである。

45

遮蔽せる燈ゆらめく御霊部屋に今宵死にたる兵を移せり

黒澤操

※「燈」は「ともし」または「あかり」と読むのだろう。戦場なので、光が漏れないように遮蔽しているのだと思う。「兵を移せり」という結句に、沈痛な余韻がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?