ハレンチハレンチ!ハレンチ警察出動だ〜っ!!!〜薔薇王の葬列(1)感想①

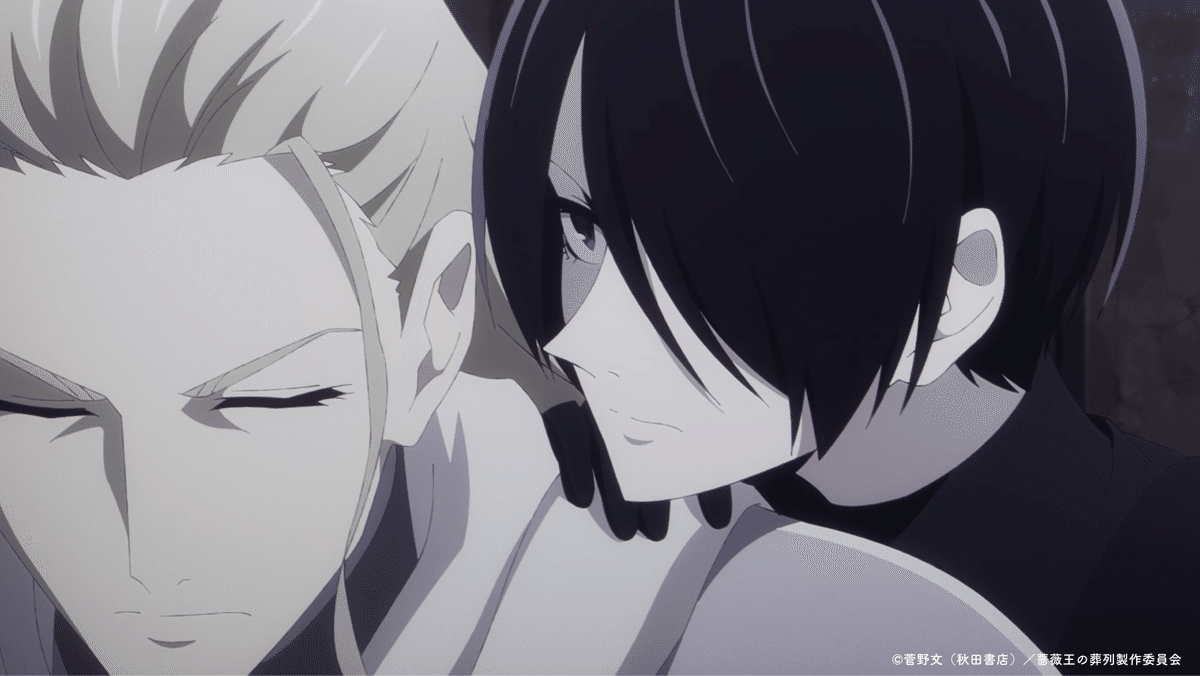

それにしてもヨーク公とヘンリー6世のあのダダ漏れの色気はなんだ!ハレンチ過ぎてけしからん!

これはハイパーインフ⚫︎ーションのレジャットさんを脳内に飼わなければいけないだろう。全私が「ハレンチ!」って叫んでいる。ハレンチ警察は囮だぜ

中世イングランドの歴史がちょっと好きだ。なので軽率に薔薇戦争を翻案したシェイクスピアの「ヘンリー6世」シリーズ、「リチャード3世」を原案にした「薔薇王の葬列」というアニメを見ることにした。原作の漫画は読んでない。だから原作の漫画と展開が違ってもよくわかんないので安心だ

シェイクスピアが原案なので、あまり史実に忠実ではなく(なにせどう考えてもその時期には幼稚園児くらいの年齢のはずのリチャード3世が、第二次性徴期くらいの年齢に書かれている)、1話を見ても、ランカスターとヨークの両陣営がどの戦いを行なっているかは明確に言及がない(推察することは可能)。様々な状況に置かれた人間の心理模様にかなりの主眼を割いていて、政争描写は副次的なのが特徴だろう。

ただ、歴史オタクとしてはどうしてもこういう話を読むとき、脳内で「ツッコン」だり、「補足」してしまう癖がある。

なので自分の悪癖を認めつつ、アニメで説明されていない歴史上のあれそれをメモしながら視聴しようと思う。単に視聴を通じて薔薇戦争をおさらいしたいだけであり、歴史オタクのマウントと思われるのも嫌なので、「物語の意図をちゃんと読み取って感性を働かす」というルールを自分に課そうと思う。

もちろん自分も勉強不足な面が多いので、「補足した」ところが間違っている可能性もある。大いにある。

真面目な話をすると

どうやらイングランド王とその王位請求者=「薔薇王」が次々悲惨な形で死んでいくからみんな固唾を飲んでみてくれよな!!って話らしい。

視聴していて強く感動したのは、リチャードが(少年でありながら)乳房も発達している少女であることを考えると、「あぁ〜〜!山岸凉子とか萩尾望都とか竹宮恵子とか大島弓子とか……、24年組を思わす、トラウマを残す系の少女漫画だ!!」ということだ。

「地位も高く向上心もある頭もいいしっかりもののエリート女性」の成長と絶望を徹底的に描いたお話だなあ、と全話ちょい見した限りでは感じた。

男性でもあるが女性でもあるヒロインのリチャード3世は超弩級のファザコンである。

母に否定され、父のヨーク公しか愛してくれる大人がいなかった。父はリチャードが女性でもあることを知りながら、非常に溺愛している(個人的に父はリチャードを、末息子ではなく、跳ねっ返りの可愛い末娘と認識しているんじゃないかなあと思っている。あのねっとりした愛情は、父が年頃の愛娘に注ぐ愛情を感じるのだ)。そういうふうに父に愛されていることから、母の「女性」の部分を刺激してしまう。

母は兄二人は可愛がるが、「娘」であるリチャードには、わけのわからない子を産んだ薄気味悪さに上乗せされた、嫉妬のような悪意を丸出しにする。リチャードは母に愛されることを願いながら、それは叶わず、よけい父への依存を強める。

その末、リチャードはかなり年上だが、若々しく美しいヘンリー6世に惹かれていく。ヘンリー6世はリチャードにとって、母・セシリーとイングランドのものであるから完全には得られない父親の代わりなのだろうか(親戚同士とはいえ容姿もリチャードの父のヨーク公とヘンリー6世はよく似ている)。

ヘンリー6世は、大人の男性の魅力を醸し出すだけでなく、母性本能をくすぐる非常なる繊細さも持つ。リチャードのようにしっかりした聡明な女性(男性)には理想の王子様だ。

……だからそのうちヘンリー6世の中身を見て失恋するのだろうし、父の形を模した幻影ではなく、父と全く違う容姿の現実の男性(バッキンガム公爵)と関係し、であるが裏切られて死んでいくのだろう。うん。人にトラウマを残す系の少女漫画

母セシリー・ネヴィルと王妃マーガレット・オブ・アンジューの描かれ方は意味深だ。王母・王妃として、妻として、母として、当時のイングランドと家族を支え抜いた女性二人にしては、あんまりに精神的に未成熟に描かれている。シェイクスピアの描く人物像に忠実にしたとしても、すでにリチャード3世がかなり改変されている以上、現代の価値観に照らし合わせていくらでも夫と息子を支え抜いた偉大なる二人の女性の姿を改変できたはずだ。

でもその道を取らず、この物語で二人が愚劣なのは、片方は実母、片方は父の形代の妻、とリチャードにとって「母」だからではないだろうか。「わたしはお母さんみたいにはならない」と自立する過程で娘は大なり小なり思うものらしいが、リチャードにとって夫と子供が目の前で命を散らしていく二人のようにならないように道を模索することが、人生において大きな課題に……なるのかなあぁぁ??? どう思います バッキンガム公爵さん

ヨーク公が大嵐をおこしちゃうぞっ!

本作の冒頭はリチャードの父であるヨーク公が、

私はこれからこの国に、大嵐を呼び起こす。

というとんでもない色気しか感じないハレンチなイケオジヴォイスで「およしなさいよ!!!」って言いたくなるようなことを言っていあぁあああああ!!!ハレンチハレンチ!ハレンチ警察出動だ!!!

色気ダダ漏れなヨーク公に返すウォリック伯のヴォイスもSHERLOCKのシャーロックであるため、なんかこう、こう、くぅ……

お前ら国王反逆者らしくしろ!!! もうちょっとお代官様と越後屋らしく!! なんなんだこのけしからん光景は!!ハレンチ警察出動だ!!!!

当時、イングランド王ヘンリー6世は財政難にあえいでいた。

一つは羊飼い志望ということもあり国王はイングランドの名産品である羊毛の輸出に高い関税をかけていたのだが、銀塊の不足による不況(※この不況について言及している本が手元に一冊しかない。詳しいことを誰か教えてくれ)のあおりを受け、貨幣を作ることができなくなり、羊毛での税収が減ってしまう。

また、イングランドの羊毛はネーデルラントという今のオランダやベルギーらへんに売って毛織物になるのだが、技術の向上によりイングランドは自前で毛織物を作れるようになってしまった。自分のところで羊の毛を刈って織物を作るため、安くて高品質な毛織物が出来た。

だが、関税をガッチガチにかけられたイングランド産の羊毛に比べて、毛織物自体がとんでもなく安いため、その関税はそれに見合った額に設定された。原料より加工品の方がとんでもなく安いため、そっちの面でも税収が残念になることは当然だったようだ。

もう一つは国家予算を組む際に必ず組み込まれるアレ、政府借入金の返済の停滞である。そのせいで政府の信用は落ち、ウィンチェスター司教とカレー(ご飯のカレーではなく地名。ものすごく良いところにある港で、羊毛でものすごく暴利を貪れた)の商人組合くらいしかお金を貸してくれるところがなくなった。なので、ヘンリー6世はウィンチェスター司教のいうなりになり、またカレーは絶対死守せざるを得なくなる。

そんなに貧乏だったせいで、そのせいでまともに軍資金も調達できず、フランスと百年戦争をしている最中なのにイングランド軍はボロボロだった。

例えばヨーク公なんか酷い目にあっており、フランスに有するイングランド領土の守備に奔走していたのだが、それは自前ですべて軍資金を調達し、ヘンリー6世政府から付け届け程度でも補償は一切なかったらしい。泣いちゃう

胸をはだけてキレ、「この国に大嵐を起こす!」と父上がおっしゃるのも当然である。

まあヘンリー6世の側としては、「税収が減りすぎて非常に重要な働きをしてくれているヨーク公に補償する金すらない」という状態だったとも言える。

また、国民のほうは、商人は上記のように銀塊不足のあおりを受け、農民は当時のイングランドが農民が離散してしまうのを防ぐためにガッチガチで農場に押し込める法律を作っており、不況もあって、重税にあえいでいる状態だった。国民は国王や大貴族に対し常に不満が溜まっていた。

貴族であるヨーク公は保身のために(言っちゃった!)国民の不満を吸い上げて国王や他の大貴族にぶつけていくことになるのだが、まあそれはへんな言い方をすると自分も同じこと(農民や商人へ課税)をしているのに、先生に仲間の非行を言いつける生徒と同じようなものであった。もちろん国王や他の大貴族(サマセット公やバッキンガム公)からは嫌われる。

誰も得してない感がある、これこそが国家に大嵐が起こる直前のこと……なのかなあ

摂政にとどまらざるをゲッフエッフエッフ

たぶん物語の冒頭で父上が戦い抜いてきた戦争は、状況を見るに「第一次セント・オールバンズの戦い」ではないかと推察される。リチャードはたぶん実際は当時幼稚園児くらい。

息子には「摂政にとどまらざるをえなかった」とか色気ダダ漏れかつ威厳のあるお姿でおっしゃっているこのアニメの父上。でも父上が経験してきた事情はもうちょっと泥臭い。

セシリー・ネヴィルがリチャードを懐妊しているのがそろそろ判明していただろう1452年の初春、ヨーク公はヘンリー6世の側近を排除しようと動いていた。この時は誰も味方してくれなかった。たぶん冒頭で「大嵐を起こすぞ!」と父上がおっしゃったのはこの時のことだと思う。大嵐おこせなかった

リチャードが10月に生まれたすぐ後、1453年春に王妃マーガレットの懐妊が明らかになる。

だが、その直後、イングランドに激震が走った。百年戦争の決定的な敗戦(カスティヨンの戦い)で、イングランドがフランスに保有していた大規模な領土がすべて失われた(小さい領土はいくつか残っている)。それに大きな衝撃を受けたヘンリー6世は体調を崩し、心神喪失状態となる。だいたい一年くらい寝付いていて、マーガレットが10月に生んだ自分の息子(エドワード・オブ・ウエストミンスター)に対してさえ無反応であった。ここはホクホクする情報だが、エドワードとは、ヘンリー6世が敬慕するエドワード証聖王にちなんだものだという。いつ王子の名前を決めていたのかはわからないが、もしヘンリー6世の倒れた後の話で、マーガレット王妃や側近でエドワード王子の代父(生まれた子供の洗礼を受けるときに立ち会い、父がわりに子供を導く人)のサマセット公たちの意向が働いていたとしたら、まるでヘンリー6世の回復を祈願しているようである。国王としてはかなり不運だし失政ドッカーン!だが、側近や王妃には愛されていたようだ。

下世話な話をするが、リチャードもエドワード・オブ・ウェストミンスターも10月生まれということは1月くらいに出来たということで、やっぱり寒いと夫婦でしっぽり過ごしたくなるのかな♡と感じた。

この危機的状況で、貴族たちはヨーク公を「護国卿」とする。「護国卿」とは、当時は国王が幼少や重病などで執務をまったくとれない際に身近な王族が就任する「国王代理」職であった。ちなみにこの話の主人公・リチャードも大人になったら就任する。

こうして国王同等の権力を手に入れたヨーク公は人事を刷新し、王妃マーガレットを軟禁する。そして、貧乏だった王室の財政健全化に力を注いだ。

ところが、ヨーク公はあんまり貴族から好かれておらず、政権を運営するには、自分の支持者であるネヴィル家(ウォリック伯)などに気を使わなければならなかった。

そんな中、ヨーク公には運が悪いことに、1454年の冬(クリスマスの日と伝わる)、ヘンリー6世が正気を取り戻す。その知らせを聞いた王妃マーガレットが息子を連れてすっ飛んでいくと、子供の名前も知らなかったとヘンリー6世は答えて、息子が生まれていたことに大喜びする。マーガレットは、この時の夫との会話で、夫がここ一年間の記憶の一切を失っていることを知る。

ヘンリー6世はヨーク公が権力を握っていることを知ると、すぐにヨーク公の護国卿職を解任。ヨーク公が刷新した人事や行った政策を覆し、我が身を守った。ヨーク公は領地に逃げ帰った。

次にヘンリー6世はヨーク公抜きで、ランカスター家領の重要拠点であるイングランド中部のレスターというところ(サッカーチームの「レスター」のホームタウン)で大評議会を開き、「ヨーク公が大騒動を起こしたけど、我が側近のサマセット公爵と私闘を起こしてたみたいなんだよね。サマセットかわいそう〜>< 私闘厳禁!ヨーク公は扈従団(家臣団のようなもの)を解散しろ!でないと反逆罪だ!!」と、状況を「謀反ではない」と位置づけ、その反面ヨーク公に無理みの強いことを言い出す。ヨーク公は国王の命令を聞いても聞かなくても死ぬため、聞かないまま軍備を整える。

第一次セント・オールバンズの戦いである。

戦いが起きる前、ヘンリー6世とヨーク公は一旦連絡を取るが、

ヨーク公「は? 陛下に逆らうつもりはありません。陛下に対する反逆者を抹殺するために軍備を整えているだけですが?(棒読み)」

ヘンリー6世「その反逆者は今この瞬間王権に反抗しているお前しか私には覚えがない」

とキレキレの英国紳士みたいなやり取りをしている。

ただ、ヘンリー6世は兵士の増強に遅れ(ヨーク公が進みすぎていたともいう)、不慣れな兵士と微妙な軍備でヨーク公に相対したため、惨敗を喫してしまう。国王自らも首に重傷を負い、ヨーク公に捕らえられ、ヨーク公とウォリック伯の手でロンドンに戻された。

傷と精神的な苦痛を受けたヘンリー6世は、妻マーガレットに贈った城であるハートフォード城に赴いて王妃と合流し、この間みたいにまた倒れ、ヨーク公は護国卿に再任される。

多分この出来事が「摂政にとどまらざるをえなかった」「王になることはない」ということだと思う。ただ、ヘンリー6世が「この1代だけは民を守らせてくれ」とヨーク公に請願したという話が添えられているため、この作品ではセント・オールバンズの戦いと後のノーサンプトンの戦いの結果を混ぜているようだ。

ないしは父上が「俺ね、国王にこんなこと言われちゃった♡」と息子の前で話を盛ってるか。

実際にはまだヘンリー6世は玉座を投げ出しておらず、数カ月で体調が回復し、すぐにヨーク公を護国卿から解任した。それがまた新たなる戦いの火種となる。

まとめ

父上が色気ダダ漏れで言動がクレイジー。父上!!

参考文献

トレヴァー・ロイル著、陶山昇平訳『薔薇戦争新史』2014年、彩流社

青山吉信編『世界歴史大系 イギリス史1』1991年、山川出版社

陶山昇平著『薔薇戦争 イングランド絶対王政を生んだ骨肉の内乱』2019年、イースト・プレス

服部良久他編『大学で学ぶ西洋史(古代・中世)』2006年、ミネルヴァ書房

他にいい本があったら教えてくださーい!!(⌒▽⌒)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?