両手の思考ー自分と他者の分かちがたいつながり

■フランス現代思想

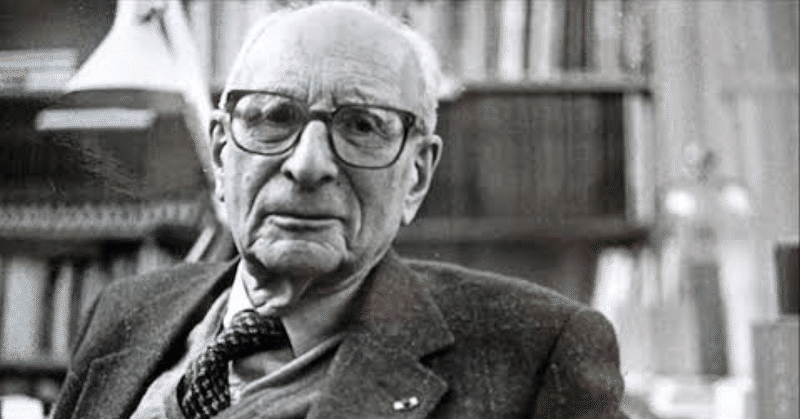

「構造主義」を唱えたことで有名なレヴィ=ストロース、その後「脱構築(デコンストルクシオン)」という考え方を打ち出したジャック・デリダ、「脱領土化」や「リゾーム」など様々な新しい概念を考えだしたドゥルーズとガタリ、「パノプティコン」という新たな支配関係を明らかにしたミシェル・フーコーなどがフランス現代思想のスターたちです。レヴィナスやアーレントもこの系譜に近いのかもしれません。

■「野生の思考」

これらの考え方から、組織について考えようとした話はまたの機会にするとして、

今回気になったのは、レヴィ=ストロースの「野生の思考」という考え方です。斎藤哲也さんによれば、野生の思考とは以下の通りです。

野生の思考とは「激しい象徴意識」と「具体性へ向けられた細心の注意力」が合わさったものであり、それは科学的思考に劣らず複雑な理論を備えた思考なのです。

レヴィ=ストロースがこの考えに至ったのは、当時未開社会とされていた部族の婚姻関係が西洋社会で最先端だった数学の考え方の構造が同じだったという発見をしたからです。(詳しくは読んでもあんまりよくわかりませんでした。)

未開社会で西洋よりも「劣っている」と考えられていた人々の行動は、婚姻関係という具体的なのもへの細心の注意力によって、数学の考えに象徴されるような高度な構造を作り上げていたということになります。

■両輪(ダブルシステム)を形成する

レヴィ=ストロースがいう構造主義は西洋>未開社会という認識を覆し、世界に衝撃を与えることになりました。つまり、西洋も未開社会も優劣はないのであるということを証明しました。

科学的な抽象思考と野生の具体思考は、優劣をつけるものではなく、ともに世界を読み解く両輪をなしている。

ソシュール的に言えばシニフィエとシニフィアン、デリダで言えばパロールとエクリチュールなど哲学的にもよく二項対立や両者の関係性についての議論がされますが、一般的にもそうですよね。支配と被支配、仕事とプライベート、右手と左手、前と後…。

■身体というコンテクスト

そもそも我々が「世界」にアクセスするための手段は何でしょうか?独立研究者の森田真生はこう述べています。

生き物は、ただ生きているだけで、次々と困難に出会う。全く予想外の、想像もしない新たな課題にぶつかることもある。そんなときにも生物は、自分の手持ちの道具と身体で、なんとかやりくりしてきた。

この中では、「10」という数字が特別扱いされてきた理由は数学的にはなく、指で数えるのにちょうど良かったからという理由のみで、10がものを数えるときの基準になっていることを指摘しています。

私たちが「世界」にアクセスする手段は、私たちが生まれながらにして備えている身体であるのではないでしょうか。ドミニク・チェン著『未来をつくる言葉』の中では、身体が原始のコンテクストであると述べられています。(ページ数は失念。)

■対称性と身体

身体は対称性を持っています。ここからは私の考えですが、この身体の対称性こそが両輪(ダブルシステム)を形成する一つの要素なのではないかと考えています。

対称性を持つ身体を通して世界を読み解くとはどういうことでしょうか。お皿洗いを具体的な身近な事例として考えてみると、右手でスポンジを持ち、左手でお皿を持ち上げる。左手でお皿をくるくる回しながら右手で強くスポンジをお皿に押し当てる。一見何も変わったことをしていませんが、どちらかの手がなければこの動作はかなり困難になります。これを抽象概念にも適応すれば、「世界」を理解するためには、二つの対立する概念を持って向き合っていく必要が生まれてきます。どちらかの概念しか持ち合わせていなければ文字通り「片手落ち」になってしまいます。

■両手を使って考える

自分と他者という両手を持ったときに、重要になるのは、やはり片方だけで社会は成り立たないということです。一人の中に自分とは異なる意見を住まわせる、もしくは、自分と他者の区別を曖昧にしていく必要があるのかなと思います。

二項対立のどちらかに振り分けることなく、雑多な生き方を「泳がせておく」ような曖昧さにこそ、他者性を尊重する倫理がある。

対立する両輪で走る社会で、曖昧な状態もしくはモードを入れ替えながら生きていく私たちは、他者とたまに対立したり、自分の意見がわからなくなったり、偏った決断を下してしまったりします。

社会の側から二項対立で白黒決めることが求められているようときには、私たちも単純な対立関係に落とし込んで白黒つけることを望んでいる瞬間もあるのではないでしょうか。(フーコーの権力は下からやってくる的な考えかたです。) それは単純化という暴力です。他者性を尊重しながら決断をするという両手の思考が、今必要とされているのではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?