「インテグラル理論」と「魂理論」の結婚(総集編1)

■シリーズを書き終えて

『「インテグラル理論」と「魂理論」の結婚』という統一テーマでのシリーズ全7回を書き終えた。

ケン・ウィルバーは、「魂」についてそれほど多くを語っていない。「人間にとって魂とは何か?」というテーマは、分厚い書物一冊分を費やしてもいいぐらいだが、ウィルバーが積極的に「魂」という言葉を使っているのは、わずかに「アートマン・プロジェクト」の最終章においてのみである。

一方、トマス・ムーアはもっぱら魂について語っている。

だから、いつか私は、ウィルバーの「インテグラル理論」とトマス・ムーアの「魂理論」をお見合いさせ、結婚させたいと思っていた。今回その結婚の儀は首尾よく成立したのではないかと、私は勝手に思っている。

ウィルバーは、点と点をつないで面を構成するタイプの思想家だろう。構成された「面」は途方もなく大きいが、それでもすべてをカバーしているわけではない。

トマス・ムーアは、一点突破主義の思想家であり、面の外に点を打つタイプだろう。

別の言い方をすれば、ウィルバーは全体論を語り、トマス・ムーアはディテールを語るタイプだ。

私の見る限り、トマス・ムーアはウィルバーが構築した面のすぐ外側に「魂」という名の点を打っている。したがって、二人を結婚させようとする私の役割は、ウィルバーの「面」をほんの少し——トマス・ムーアが打った「点」を包含する程度に——拡げてみせることだった。

もともと、ウィルバーの「面」にも、トマス・ムーアの「点」にも、それぞれ相手を受け入れる「受容体」が備わっていたと感じる。だから、この二人の仲人役を務めることは、それほど難しいことではなかった。

そこで、この結婚の儀の式次第をここにまとめ、その成否の判断を読者に委ねよう。

ケン・ウィルバーにとって、魂とは進化の逆方向の動きである内化における主体、すなわちそれは先験的であり、アートマン・プロジェクトにおける代用の主体と代用の客体の創造者ということになりそうだ。

トマス・ムーアにとって、魂とは明らかに「自己」とは別のかたちで働くものであり、独自の目的や意図をもち、人の人生に運命的な感覚をもたらす何かであるようだ。

私にとって、魂とは「自己」と「自我」の両方を見ているものであり、先験的で、独自の目的や意図をもち、人生という航海にとっての「羅針盤」の役目を無意識裡に果たすものである。

そこで、魂に対するこの三者の考えがどのようにシンクロするのか、この総集編では、トマス・ムーアとケン・ウィルバーと私(アンソニー K)が、アンソロジー形式で対話している、という趣きで進めることにする。

M:トマス・ムーア

W:ケン・ウィルバー

K:アンソニー K

「インテグラル理論」と「魂理論」の結婚(その1)

M:われわれの関心事は魂それ自体の目的にある。「正しい」人間関係にとらわれる必要はない。関係が破綻したらその破綻がもたらしてくれるものを、危機におちいったらその危機がもたらしてくれるものを、転機にさしかかったらその転機がもたらしてくれるものを、十分に味わい尽くせばいいのだ。

M:魂の出来事は単純な善悪の判断や、関係がうまくいっているかどうかの判断を超えたところに存在しているのだ。(中略)困難はかならずしも、その関係にまちがったところがあることを意味するわけではない。逆に、関係のごたごたは親密になるためのつらい通過儀礼にもなりうるのだ。

魂という視点から人間関係を見ていくと、失敗、破局、コンプレックス、疑惑、よそよそしさ、別離と自由への欲求、その他のやっかいな側面に肯定的な価値を見いだすことが可能となる。

K:人間関係に合理性でスパッと割り切れない魂の原理を導入することは、今まで常識だと思い込んできた価値観・世界観を手放すことを意味する。これは一種の「生まれ直し」である。それは、今までの「自分」の死を意味する。人が成長するためには、実際に下位の(狭く浅く低い)自己がいったん死ぬ必要があるのだ。

M:親しさは自分自身と和解することからはじまる。(中略)個人の魂の力学、ドラマ、性格などは外側の世界で演じられることになるので、人間関係はつねに内部と外部との弁証法になる。現実の人生と魂の生活とのダンスになると言い換えてもよい。

K:「内面と外面の対立」という現象が深刻なのは、対立軸の片方(自分に都合のいい面)しか見えなくなることだ。たいていの場合、人は自分の内面で起きていることを否定すると、完全な自己否定になってしまうため、事態を外面の出来事のせいにしようとするか、あるいは外面を自分の内面に強引に合わせようとする。その状態では弁証法的な統合は起きない。

M:もちろん、世俗の人生を楽しむことも大切だ。しかし、霊的な次元を欠いた人生は不完全である。

K:人生に完全さを求めなかったとしても、死んでいいとは誰も思っていないだろう。「生き続けたい」という積極的願望は、「死にたくない」という消極的忌避でもある。

今現在、自分が内面に抱えている「自己を収める器」の大きさでは、現実の出来事が収まりきらなくなって、限界が訪れたとき、現実の出来事を矮小化することはできない。そのとき、出来事の収納スペースとして欠けている内面的次元が、自分自身を蝕む。ならば自分の器を広げるしかない。器を広げるには、現在の自己の器をいったん破棄する必要がある。

W:発達とは進化であり、進化とは超越であり、超越の最終的なゴールはアートマン、ないし<唯神(神の御心のままであること)>における究極的統合意識にほかならない。あらゆる動因(ドライヴ)はその<動因>の部分集合であり、あらゆる突き上げはその<引き>の部分集合である——そしてその動き全体をわれわれは《アートマン・プロジェクト》と呼ぶ。

(中略)

もし人間が究極的にはアメーバから出発したものならば、人間はまた究極的には神への途上にあるわけだが、その間われわれはアートマン・プロジェクトなる驚くべき中宿(なかやど)の影響下に置かれている。そしてこの進化の全運動は、最後にただ<統一性(ユニティ)>のみが残るまでひたすら統一から統一へと継続し、アートマン・プロジェクトは最終的にまさに<アートマン>そのものの衝撃のうちに解消するのである。

※「アートマン」とは、古代インド哲学において、人間を成立させる根本原理のこと。一方、宇宙を成立させる根本原理のことを「ブラフマン」といい、究極的にはアートマンとブラフマンは同一のものであるとされる。

W:各成長段階は<統一>あるいはアートマンのみを求めるが、アートマンには手が届かないために、実際には、アートマンの妥協案および代用になる傾向がある。

W:ほとんどの正常な個人が所有しているような分離した主体ないし自己感覚は、先行する全体性に幻の境界を重ね合わせることによって成立することに留意してもらいたい。そのとき、先行する全体性は“内部の主体対外部の世界”として現れる。そこに一つの境界が存在するために、主体と客体の対立が生まれてくるのだ。この境界が排他的に実施されると、それは先行するアートマンの全体性を覆い隠してしまう(だが破壊はしない)。

K:魂は知っている、あなたが今いる段階から一段階成長したなら、どのような世界が待っているかを、そのうえで今のあなたはその来たるべき世界に「幻の境界」を設けているということを。その境界が、来たるべき世界をあなたに見えないようにしているが、あなたが目をそむけたからといって、その来たるべき世界がなくなるわけではない。

W:主体は真の超越を恐れる。なぜなら、超越はみずからの孤立、分離した自己感覚の「死」をともなうからだ。主体は、主体と客体との境界を手放すときにのみ、つまり、排他的な主体に無関心になるときにのみ、先行する全体を見出すことが可能となる。

K:「生きたい」と「死にたくない」はイコールではないのだ。「生きたい」という欲望は、「神に近づきたい」「完璧を目指したい」になる。つまり、進化を前へ進めたいという欲望である。しかし、それは「自己超越」を意味する。自己を超越するとは、分離している主体と客体の統合を意味する。それは同時に「自我(エゴ)において死ぬこと」をも意味する。しかし、誰しも「自分が死ぬこと」は望まない。「生きたいが、生きることがエゴの死を伴うなら、死にたくない(生きたいが・・・そのために死ぬのはイヤだ)」となる。この矛盾、この運命が、アートマン・プロジェクトの根底に横たわっている。

(中略)

弁証法は二者択一ではない。葛藤の両方を両立させる(すなわち、生きることであると同時に死ぬことでもある)ような、いわば一段階上位の意識レベルにおいて復活することである。もちろんこれは、何かにしがみつくことを許さない。いわば「懸崖撒手(けんがいさっしゅ)」が前提となる。つまり崖にかけた手を思い切って放すことからしか始まらないのだ。

■ここまでのまとめ

「人間関係は、うまくいっているときより、むしろ破綻や危機や転機によって、人を成長させるということ。相矛盾するものの間の弁証法的なダンスこそが魂の原理である」というトマス・ムーアの主張は、「進化の全運動は、最後にただ<統一性(ユニティ)>のみが残るまでひたすら統一から統一へと継続」されるものであるとするケン・ウィルバーの主張とよくマッチする。

トマス・ムーアの頭には「内部と外部との間の弁証法」=「現実と魂とのダンス」があり、ケン・ウィルバーの頭には「内部の主体対外部の世界」という対立の間の弁証法がある、ということだ。

アートマン・プロジェクト(続き):魂のライフサイクル

■アートマン・プロジェクトの主要用語解説

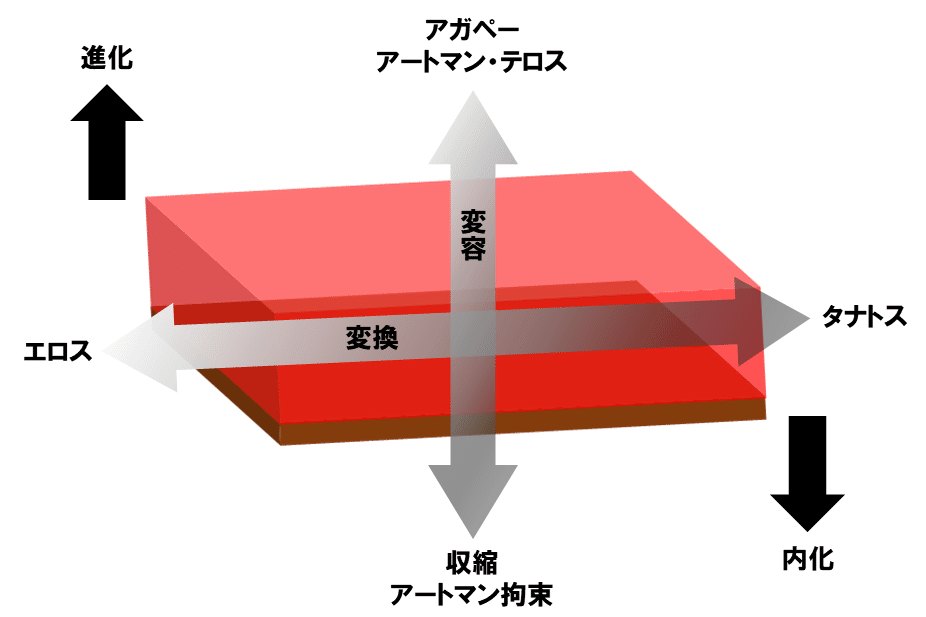

アートマン・プロジェクトには、次の4つの方向の<引き>がある。

「アガペー」と「収縮」は「変容」にかかわる垂直方向の<引き>、「エロス」と「タナトス」は「変換」にかかわる水平方向の<引き>と言える。

○「変容」

ひとつ上の段階に上がる(大きめの弁証法的な)動き。

○「変換」

同じ段階の中で繰り返される(小さめの弁証法的な)動き。

〇「アガペー(神の愛)」ないし「アートマン・テロス」

真の超越に向かおうとする(上位へ向けての)引き。「テロス」とは最終的な目的感覚のようなものをさす。

〇「収縮」ないし「アートマン拘束」

下位へ向けての引き。分離した自己の「死」を恐れ、狭い自我に凝り固まろうとする動き。

〇エロス

みずからの存在を永続化しようとする衝動。探求、執着、願望、欲求、永続化、愛、生、意志といったことの根底で働く力。

〇タナトス

みずからの消滅を匂わせるすべてのものを回避しようとする衝動。主客の境界を手放すことのできない分離した自己にとって、分離や境界を超越しようとする動きが、死の脅威のように見えること。

○進化と内化

進化においては、エロスがタナトスに勝っている間は、変換が安定的に続くが、やがてその段階のエロスが衰微し、タナトスが勝り、その段階での代用の自己の死が受け入れられ、アガペー(アートマン・テロス)の働きによって、一段階上への変容が起きる。

内化においては、エロスと収縮がアガペーとタナトスに勝利し、それぞれの代用の自己はしだいに下位レベルのものになっていく。肉体の死の直後、魂は内化のプロセスをたどることになる。

進化とは、内化によって創造された様々な代用物(代用の主体と代用の客体)を想起するプロセスと言える。

<バルドにおける3つの段階>

「チベットの死者の書」によれば、バルド領域(死と再生の間)において内化のプロセスは、次の3つの段階を踏んで進行する。

〇「チケイ」(非二元あるいは元因)

無垢の光り輝く法身(ダルマカーヤ)、究極的意識、ブラフマン―アートマンの状態。

〇「チュンイ」(微細)

エロスと収縮をとおして、究極的な非二元的意識が見かけの上で「目撃する主体的自己」と「目撃される客体的な光明の表現」に分裂する。

ここで初めて魂は、「欠如(欲求)」を覚え、アートマン・テロスが芽生えるが、それを埋めるものは代用の満足だけである。次々に「代用物」が創造されては基底無意識に投げ込まれ、そのたびに魂は失神し、一段階低いバルド(中間生)で目覚める。

〇「シワ」(粗大)

粗を映す心の領域。この段階に至ると、収縮とエロスが衰え、下方への変容がやみ、魂はプレローマ(自己と世界とが未分化な状態)的な身体に拘束されたものとして再び生まれ変わる。

■アートマン・プロジェクトにおける「代用の主体」

W:あなた自身の存在のなかで大きな「自己」が復活するために、小さな自己は死ななければならない(「グレース&グリット」春秋社より)。

K:エロスが「渇望」というかたちで上へ引っ張り上げようとするのに対し、タナトスは「恐怖の克服」という形を取る。

K:エロスは神に対する憧れや愛、タナトスは神に対する怨念であると言えるかもしれない。あるいは、エロスとタナトスは、創造と破壊、構築と解体のイメージでもあるだろう。

W:人はタナトス、犠牲、超越に屈服するか、それともその死の願望、自己犠牲の衝動を処理するほかの何かを見出さなければならない。つまり、人は代用の犠牲を見出さなければならないのだ。

K:タナトスが勝らなければ変容は起きない。なぜなら、タナトスこそが、その段階での「まやかしの境界」を超越する力だからだ。しかしタナトスを受け入れることは、(象徴的な意味ではあれ)自己の死を意味する。自分が死ぬことは誰しも避けたい。そこで、自分の代わりに死んでくれる他者あるいは「犠牲(スケープゴート)」が必要となる。神への生贄として、自分自身を捧げるなら超越(変容)になるが、スケープゴートを用意するなら自分の代役(犠牲)となる。

W:人間の行動における卑劣なもの、人間を動物のなかでもっとも陰険なものにするもの、人間に大量殺人鬼や犠牲殺人者という烙印を押させるもの、それらはすべて代用の犠牲という項目の下にくるものである。

K:エロスもタナトスも、どちらも想像力、象徴化の力、神話的な感覚に属する。つまりは幻想である。したがって衝動的、無意識的に働く。特にタナトスは、かなりねじくれた心理だ。本来はエロスとともにアートマン・プロジェクトを推進する力だが、一方で拘束として働く。

死ぬのは誰しも恐い。それがたとえ「代用の自己」——大きな「自己」が復活するための「小さな自己の死」であっても。つまり、エロスを可能にするための、かりそめの「小さな自己の死」であっても。しかしその執着心は、いずれ解かれるべき拘束である。

■アートマン・プロジェクトにおける「代用の客体」

さて、ここまでは、アートマン・プロジェクトを推進する「代用の主体」あるいは「代用の自己」の話だ。これをアートマン・プロジェクトの「主体的部分」とウィルバーは呼んでいる。ここからは「客体的部分」の話になっていく。

ここから先は、対話形式をいったん停止し、アートマン・プロジェクトの全体像を急ぎ足でまとめておくことにする。

代用の主体が、死の恐怖(タナトス)をごまかし、全体性・万能性への渇望(エロス)を推進するためには、「外的」あるいは「客体的」な小道具が必要となる。これがアートマン・プロジェクトの「客体的部分」である。これらの外的な小道具はエロスにもタナトスにも奉仕するという。つまり、アートマン・プロジェクトを推進もするし、その足を引っ張りもする。

具体的な「小道具」として用いられるのは、セックス、食べ物、愛情、容姿、富、名声、権力、知識、宗教的信仰など、様々なものが考えられるだろう。しかし、もちろんこれらはどれも幻想である。すなわち、真の超越、真の宇宙意識、<唯神>の象徴的代用品あるいは投影にすぎないため、どれだけ追い求めても、真の満足を得ることはできない。まさに「絵に描いた餅」である。

神は初めから永遠である(時間性を超越している)のに、人は時間の流れの中で神を追い求めるしかない運命である(ただし、その時間性もいずれ超越されるが)。

真の超越とは無縁に思える私たちの現実生活は、代用の主体が代用の客体を求める「空騒ぎ」である、とウィルバーは言う。ずいぶんと辛辣な表現だが、凶悪犯罪、戦争や紛争、社会格差や貧困、地球環境破壊を性懲りもなく続けている(つまり、自分の代わりに死んでくれる犠牲を作り続けている)私たち人間の現実を見るなら、「空騒ぎ」という表現は、かえって控えめな言葉だと言わざるを得ない。

簡単に言うと、人は自分の代わりに死んでくれる犠牲を作り出す(「死」を客体化する)ことで、自分が全能(不死)であるフリをし、死の恐怖から逃れようとするわけだ。

ある者は、莫大な財産や富をひたすら求め(貧富の差を作り続け)、ある者は少しでも若く美しく装い(醜い人間や高齢者を蔑み)、ある者は権力を求めてヒエラルキーの階段を昇り続ける(ライバルを蹴落とし続ける)。エロスの探求が一方でタナトスを強化してしまう現実がここにある。

かくして人間は、かりそめの神を段階的に演じ続けることで、死の恐怖から逃げおおせているフリをしようとする。このアートマン・プロジェクトは、真のアートマンに達し、プロジェクトそのものが消滅するまで続く。

アートマンは人間の本性である。誰もそれを避けることはできない。しかし、それがまだ開き出されておらず、基底無意識の一部である限りは、ただ直観されるだけである。しかし、その直観が磁石の働きとなって上方へ引き寄せようとする。その<引き>によって得られるのは、あくまで代用の主体、代用の客体である。人は、様々な代用品を試しては放棄し、構築(再創造)しては解体する。生きることそのものが、代用品を通しての「アートマン実験」である。

ここで、単にあるひとつの代用品から別の代用品に交換するだけでは(かりそめではあれ)統一は起きない。単にネクタイを交換しただけでは、自分自身の「しっくりいっていない」感覚ないし直観を解消することはできない。

そこで、弁証法の出番となる。ただ(客体も含めた)「自己」のパーツを交換するのでなく、自己のアイデンティティそのものを、より高次の、より統合的なものにする必要がある。そのためには、旧い自己への執着を捨てる必要がある。

■「進化」と「内化」

ここで、「進化」の反対向きの動きである「内化」を考えてみよう。

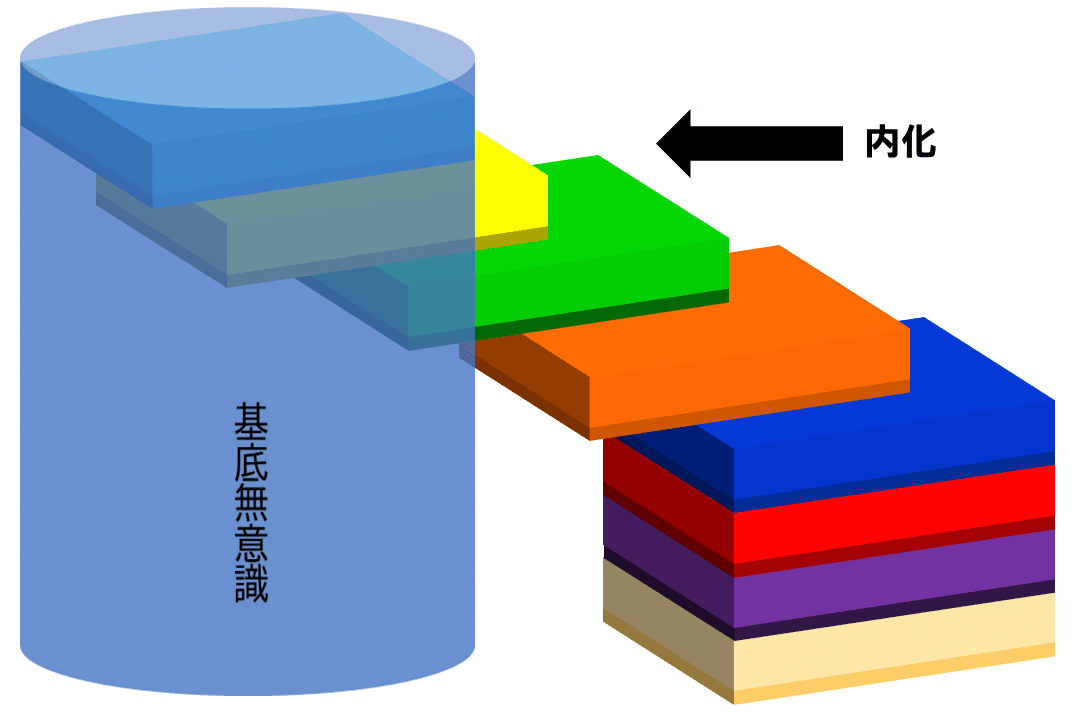

この世を認識する(味わう)ためには、肉体を持たなければならない。しかし、肉体を伴って、この世に生まれてくるということは、すなわち分離と収縮を受け入れることである。内化は、完全性・統一性・非二元性から、すなわち<全>であることから始まり、主体と客体の分離に続き、次第に微細から粗大へ、すなわち度重なる分離と収縮へと凋落し、魂が再び肉体に宿ることで終結する。ということは、私たちは全員、いわば構造論的な「堕天使」としてこの世に生まれてくるわけだ。

こうして私たちは認識の主体と客体を得るが、認識できる(味わえる)ものとは、「それ自体」「~そのもの」ではなく、その象徴、ヴィジョン、代用物でしかない。ここから生きることの「地獄」、神への憧れと恨み(エロスとタナトス)が始まる。

私たちは「生きたい」。すべてを感じ、経験し、手に入れたいし、もちろん「死にたくない」。しかし、そのためには「進化」しなければならない。進化するためには、代用の自己は死に続けなければならない。生き続けるために、何度も死に続ける(進化の動き)。そして、すべてを手に入れたら、再びすべてを手放すところから始める(内化の動き)。

この死と再生のサイクルは、瞬間瞬間においても、魂の大きなライフサイクルにおいても働いている。進化においても、内化においても、人間であることの「カルマ」は働いている。

さて、進化とは、基底無意識に潜在する深層構造がホロン構造的に段階を踏んで「意識化」されていくプロセスだった。内化とは基本的に進化の逆のプロセスであるから、意識=自己が基底無意識へとホロン構造的に段階を踏んで「無意識化」さていくプロセスととらえることができる。

進化は、より広く、より高く、より深い方向へ、というプロセスだったが、内化は、より狭く、より低く、より浅い方向へのプロセスである。魂は、アガペーの力を借りて、収縮した(アートマン拘束)状態から、アートマン・テロスへと進化するのでなく、アガペーを受け入れる代わりに収縮を受け入れる。内化が進行するにつれ、魂は、より狭く低く浅い代用の構造を創造しては基底無意識へ明け渡し、そのたびに自らは気を失ってみせ、また一つ下位の段階に目覚めてみせ、すべて無意識化し終わった後、肉体へ宿る。

このように、内化の度重なる「忘却」(無意識化)によって基底無意識のなかに内包された代用の「構造的創造物」は、進化において次々に開き出されては、下位のものが満足をもたらさなくなると遺棄され、代用の自己がタナトスを受け入れることによって上位のものへと同一化されていくわけだ。

ということは、今生の進化において基底無意識から開き出されていくものとは、前回の内化において創造されたけれども忘れ去ってしまったものであり、したがって進化とは、内化によって創造されたものを思い出すプロセスだと言える。

そう、進化とはまさに、内化によって自己(魂)が創造し、無意識に投げ込んだものを、次々に想起する(想い起こす)、つまりアートマンそのものに戻っていくプロセスである。進化とは究極の「里帰り」なのだ。

ついでに付け加えると、人は内化によって創造したものしか、進化において想起することはできない。

この進化と内化のプロセスは、肉体の死と再生のサイクルだけでなく、瞬間瞬間にも起こっている。ウィルバーの言葉を借りるなら、「誕生以前に内化の全過程が起こるばかりでなく、人は瞬間ごとにその全過程を再演する」のである。人は、瞬間ごとに何かを思い出し、何かを忘れる。

“もっとも”進化した人とは、いかなる瞬間にも、何も忘れないし、何も想起しない、何も始めないし、何も終わらせない。つまり時間の拘束の外に、永遠と無限(非二元)にある。換言すれば、「カルマ」から「解脱」した状態にある。

“より”進化した人とは、瞬間ごとの想起と忘却、死と再生、進化と内化の度合いが、より少ない人、ということになる。

やがて、その人は、残された最後の想起の瞬間を迎える。

アートマン・プロジェクトのまとめの最後として、次のウィルバーの言葉を引用しよう。

W:こうして、最後に、そのすべてを想起し、たとえぼんやりであろうとそれを見る魂のみが、立ち止まって不思議がることができる。どうして忘れることなどできたのだろう? どうして唯一真実のその状態を棄てることなどできたのだろう? わたしの魂はどうして不幸にのみ取り巻かれた状態に落ち込んだりしたのだろう? しかし、今、見る限り、通過するすべてのもののなかに唯一の神を想起し、<自己>そのものの恩寵をしるすもののほかには何もない。どうしてそのしるしが見失われたのだろう? どうして・・・。

その最後の想起により、絶対的な<神秘>と根源的な<未知>である唯一神の衝撃が、今度こそきっぱりとアートマン・プロジェクトを解体する。もはやアートマン・プロジェクトは存在しない。唯一存在するのは、根源的な、輝ける、あまねきアートマンだけだからである。

■アートマン・プロジェクトと夢学との関連

ここで終わってもいいのだが、アートマン・プロジェクトと夢学との関連について、一言言及しておく。

私たちが目にするこの世のありとあらゆるものが、真正のアートマンの象徴、ヴィジョン、代用にすぎないなら、そうした森羅万象を象徴として表現している夢は、裏の裏が表であるように、闇を照らせば明るみになるように、私たちが普段目にする現実の何かより、むしろ輝けるアートマンそのものの表現であることになる。夢のなかで、しばしば主客が逆転するのも、そのためだろう。夢は伝えたいのだ、「あなたが現実に目にし、体験していることよりも、夢でみることの方が、あなたが人生で求めるべきものに、より近いのだ」ということを。

夢の王国においては、あなたの存在そのものも、ひとつの象徴にすぎない。

私たちは通常、夢において、自分たちの「元型」をヴィジョンとして見るが、ウィルバーによれば、私たちの意識がかなりの高次元(微細領域)になったとき、個人としての私たちは「イシュタデーヴァ」と呼ばれる極めて高度な元型的存在形態のなかに消え、あとにはイシュタデーヴァだけが残るという。私たちの中にイシュタデーヴァが宿っているのではなく、イシュタデーヴァの中に私たちが宿っているのである。いわば私たちの実在は、イシュタデーヴァにとっての「面影」にすぎないのだ。

夢は、魂を映す鏡であり、進化と内化、エロスとタナトス、深層構造と表層構造、ホロンの下位構造と上位構造、変換と変容、代用の主体と代用の客体といった、アートマン・プロジェクトにかかわるすべてのもの、そしてアートマンそのもの、つまり私たちが想起すべきすべてのものを(たとえ部分的にではあれ、あるいは過去生の記憶であれ)、忘れてしまっている私たちに思い出させようとしているのである。

アートマンそのものが、夢となって私たちに夜ごと語りかけるのだ。

いいなと思ったら応援しよう!