シリーズ「新型コロナ」その15:感染症対策のあるべきグランドプラン

■「人」が対策のカギを握っている

このシリーズを14回まで積み重ねてきて、現在の日本の新型コロナ対策の問題点として明らかなことがある。ごく大雑把に言ってしまえば、中央行政と地方行政が完全に分断している、ということだ。分断しているのは、主に「人、物、お金」である。その中でも特に深刻なのは人の分断である。これは致命的だ。分断されているのは、中央と地方だけではなく、国と国民もである。国は、人の流れを(心理面、生理面も含めて)まったく制御できていない。それが結果的にウイルスを蔓延させている。

今、日本中が足並みを揃えなければ、この姿の見えない神出鬼没の最強忍者ウィルスに勝てるわけがない。

私は断言してもいいが、このままの体制が続けば、確実に日本中がこのウィルスにやられることになるだろう。

前回のシリーズ14で、国が出している「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」と、日本公衆衛生学会が出している「新型コロナウイルス感染症対策についての声明(第2報)」とを比べてみたが、両者の決定的な違いは「人が見えるか、見えないか」ということだ。国の対策は、人が見えない。日本公衆衛生学会の方は、人が見えるのだ。

■これぞ「人的グランドプラン」だ!

ではどうするか、私が考える人的グランドプランをここではっきりさせておこうと思う。

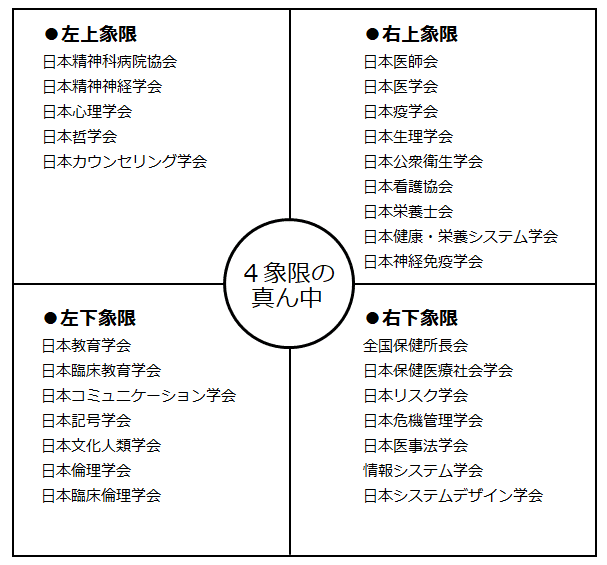

シリーズ10ですでに、ケン・ウィルバーの4象限の考え方をもとに、どのような分野の専門家を集めて対策組織を構築すべきかをシミュレーションしたが、それをより具体化してみよう。

まず第一に、この4象限は、現在の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の分野的偏りを是正するものであり、なおかつ台湾などと違って各大臣がその分野の専門家でないという日本政府の弱点を補正するものである。

ここであえて様々な専門分野の学会や協会などを列挙したのは、これらの団体が、すでに全国に多くの会員を擁しているだろうと想像できるからだ。私がこれらの団体の実態をすべて把握しているわけではないが、重要なのは、その人的ネットワークである。これらの団体には、全国に散らばっている会員を動かす土壌がある、というのが何より重要だ。なぜなら、各地方自治体ごとに、この4象限組織の支部をつくる必要があるからだ。すでに存在するこの貴重な人的ネットワークを利用させてもらわない手はない。これから新たにそうしたものを作っている暇はない。

この支部は、地方行政ごとの対策本部、地域の保健所、地方衛生研究所、地域の大学、医療機関、医師会、薬剤師会、看護師協会、各種福祉施設、軽症・無症状感染者のための宿泊施設などと協力し、ネットワークを組む際のハブの役割を果たすことになる。(下図参照)

もちろん、この4象限はあくまでひとつの例だ。「私が調べた限り」ということなので、もっとふさわしい団体があれば、交換なり追加なりすればいい。重要なのは、組織体制に対するものの考え方だ。

これらをざっと見てもおわかりだと思うが、右上象限と左上象限は、かなり専門的な領域に特化されている。団体数としては右上象限が多いが、だから特に右上が重要だということではない。

一方、右下象限と左下象限は、応用範囲が広く、様々な専門領域とリンクしている。全国レベルのテーマに関し、全国的な組織体制を敷く必要がある場合、この下二つの象限が特に重要になってくるだろう。

なお、この4象限の考え方そのもののガイダンスを得たいなら、以下の団体に問い合わせてみるといいと思う。場合によっては、組織づくりのインストラクターを派遣してもらうのも一案だろう。そういう意味で、この4象限の真ん中に置いた。

●4象限の真ん中

インテグラル・ジャパン

日本トランスパーソナル学会

日本トランスパーソナル心理学/精神医学会

■4象限に基づく「ワンチーム」づくり

もし私が、この感染症対策の立案を任される立場だったなら、これらの団体にさっそく連絡し、協力を仰げるか打診し、可能なら、どんな協力内容でどんな人材を何人派遣してもらえるか確認し、それらの人員を集めて全体会議を開き、座長を決めると同時に、会議全体のコーディネーター(ファシリテーター)役としてふさわしい人も決めるだろう。これにふさわしいのは、一般的には左下象限の人材だ。

ここまでお膳立てしておけば、たぶんあとは放っておいても全てがオートマティックで進行するに違いない。しかも全国展開でだ。わざわざ中央行政と地方行政の連携を意識しなくとも、自然にそういう体制になるだろう。こうなると、政府のやることは、この対策全体にいくら予算を投入できるか、ということだけになる。もしここに行政官が加わるとしたら、右下象限での参加ということになるだろう。

肝心なことは、この国難に際して、あらゆる分野の英知を結集して、まさに「ワンチーム」として事にあたる、ということだ。

前回も述べたが、私たちは見えない先のことを知りたいのではない。先の見えないことに確定的な答えを求めているのではない。そうではなく、この国難に臨んで、対策立案の組織が、盤石の体制になっているか、「なるほど、こういう専門家の全国的な人的ネットワークならば、私たち市民は安心して対策を任せられる」と思えるかどうか、ということだ。

今の日本にもっとも必要なことは、医療分野への「ブラッドシフト」であると述べた(シリーズ3参照)。もっと全体的な対策組織体制のことで言えば、この「ワンチーム」を実現するためにも、より広い範囲(専門分野と地理的条件の両面)での人的ブラッドシフトが喫緊の課題であることは間違いない。

無料公開中の記事も、有料化するに足るだけの質と独自性を有していると自負しています。あなたのサポートをお待ちしています。