追っかけリーチをかけるとはどういうことか

はじめに

こんにちは、麻雀理論家のアンモナイトです。

麻雀をしていて、一番楽しい瞬間は?というと、一番乗りでリーチをかけることではないでしょうか。できれば両面以上の待ちだとなお良いです。

とはいえ、いつも先制リーチがかけられるとは限りません。時には先にリーチがかかっていて、追っかけリーチという場面もありますね。

先行リーチが入っている局面で、追いついて自分もリーチ!

麻雀を打っていてドキドキする瞬間です。

ダマで様子見という選択肢はひとまず脇に置いておきます。

ベタオリか追っかけリーチという二択で、オリではなく追っかけリーチをかけるというのはどういうことなのかをトコトン考えてみようというのが本稿の目的です。

言い換えると、追っかけリーチをかける効果を見える化してみようということです。

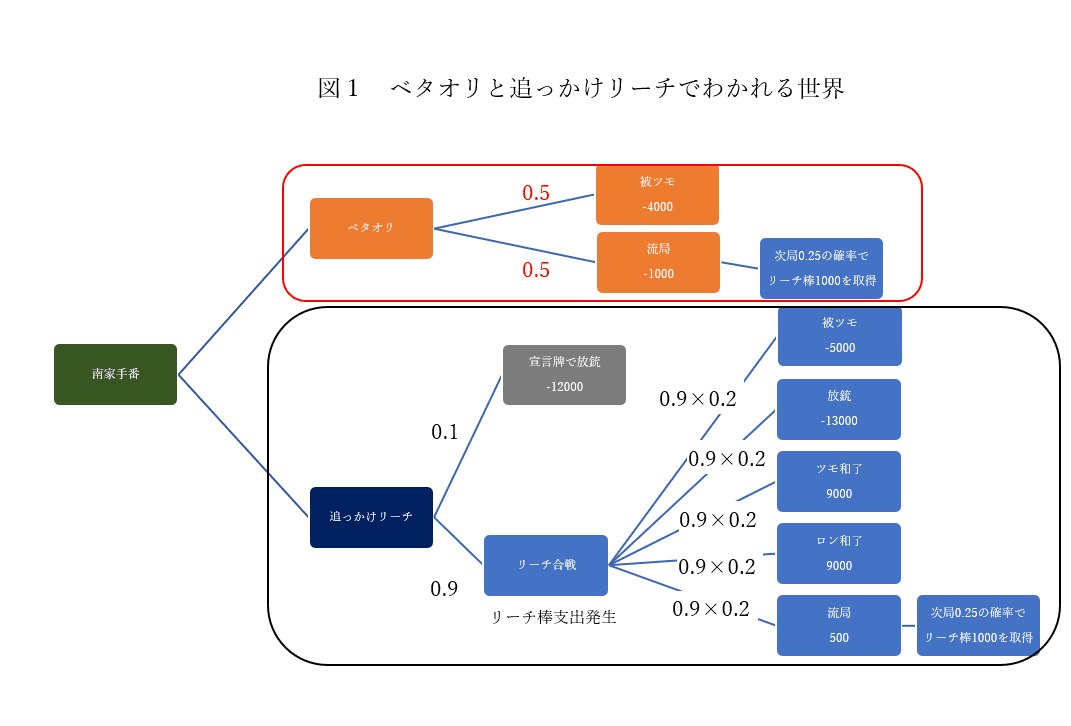

降りるか追っかけるかで2つにわかれる世界

親からリーチがかかっていて、自分もテンパイ。危険度10%の牌を切って追っかけるか、降りるかという局面を考えます(単純化のために、ダマで様子見という選択肢は除外します)。

話を単純化するために、

自分も相手も一発はなし(一発目は4枚の字牌をツモ切りなどで)

親リーチを親マン(12000)、

自分(南家)の手をマンガン(8000)、

他の2人(西家と北家)はつねに完璧にベタオリ、

自分も降りを選択した場合は完璧にベタオリ可能、

各確率は均等

自分と相手の待ちは完全に異なる(※2021.6.27追記)

とざっくり仮定します。

押し引きのイメージした図です。

ここで、ベタオリするのは赤枠、危険度10%の牌を切って追いかけるのが青枠の中の世界を選ぶことになります。

あなたなら、どちらを選びますか?

この場合、ベタオリした場合の期待値は

0.5×(-4000)+0.5×(-1000+0.25×1000)=-2375

になります。

カッコ内の0.25×1000は流局したときに供託リーチ棒1000点を次局以降に得る確率は、4人とも等しいと仮定しているからです。

危険度10%の牌を切って追っかけリーチをかけた場合の期待値は

0.1×(-12000)+0.9×0.2×(-5000-13000+9000+9000+1000)

=-1020

です。カッコ内の最後の1000は流局時の収支で、正確には、

リーチ棒支出-1000+ノーテン罰符収入1500+次局以降の供託リーチ棒取得の期待値0.25×2000です。

押し引きの基本原理

押しても降りてもマイナスです。しかし、追っかけリーチをかけたときの期待値は-1020で、ベタオリの期待値-2375と比べたらなんぼかましです。

これが、期待値にもとづく押し引きの基本原理です。

追っかけリーチをかけた場合の収支変化を見える化する

ベタオリ→追っかけリーチの収支変化を分解しましょう。要するに、押すとはどういうことなのかを「見える化」します。そのために、ベタオリを基準として、押した場合に収支に与える効果に名前をつけて整理しましょう。

押した場合の裏目は自分が和了れずに相手が和了ることですが、相手がロンとツモでは違います。

最悪は、親にロンと言われることですが、2通りあります。

危険度10%の牌を切ってリーチと言ったとたんに、親にロンと言われる場合。この場合にはリーチ棒は出さないので12000点の支出になります。

危険度10%の牌を切ってリーチを宣言し、その牌は通ったけど、次巡以降に親にロンと言われる場合。この場合にはリーチ棒を出すので13000点の支出になります。

合わせて、ロン支出発生効果とよぶことにします。

親にツモ4000オールと言われて嫌ですが、その場合の支出は4000プラスリー棒1000の5000点です。ただ、押すことで相手のツモ和了確率が低下します。被ツモ支出が減少する効果を被ツモ支出削減効果とよぶことにしましょう。

和了を目指すことで収入が発生する効果をツモ収入発生効果とロン収入発生効果ということにします。

最後に、流局した場合にも、わずかながら収入が生じるので、これを流局時収入発生効果ということにします。

式で表すと、

被ツモ支出削減効果=900-(-2000)=1100

ロン支出発生効果=-3540

ツモ収入発生効果=1620

ロン収入発生効果=1620

流局時収入発生効果=180-(-375)=555

全効果=1100-3540+1620+1620+555=1355

ということです。

以上の5つの効果を表したものが次の図です。

上の図はウォーターフォールチャート(滝グラフ)と呼ばれている図で、数字の増減をビジュアル化したグラフです。わかりやすいように、矢印を加えました。

ベタオリじゃなくて追っかけリーチを選ぶことによる期待値の変化は、以下の通りです。

1.被ツモ支出削減効果によって1100点増えます。

2.ロン支出発生効果のために3540点という大きな損が生じます。

3.ツモ収入発生効果で1620点増えます。

4.ロン収入発生効果で1620点増えます。

5。流局時収入発生効果で555点増えます。

6.以上をトータルすると、全効果で1355点のプラスです。

ロン支出発生効果以外のプラスは、ロン支出発生効果によるマイナス3540点を補って余りあるということです。

要するに、押すとはこういうことだと言えます。

すなわち、放銃のリスクをとって、自分の和了によって得点ゲットのチャンスを狙うと同時に、相手のツモ和了確率を減らし、(微々たる影響ですが)流局時の(リーチ棒支出後のネットの)ノーテン罰符収入ゲットを図るということだ、と。

もちろん、ここでの追っかけリーチの方がいいという結論は上述のもろもろの仮定の下で成り立っているわけですが、親は12000、自分は8000と打点は相手の方が大きいにも関わらず、降りるよりも追っかた方が期待値が大きいことに注意してください。

相手や自分の打点、待ち牌数(和了確率)が変われば、押した方がよいかどうかという結論も変わります。

残された課題

以上の議論では話をシンプルにするために、各ケースが生じ得る確率は均等であると仮定しました。もちろんこの仮定は単純化のためで、現実とは違います。

M リーグのリーチ合戦が起きた時に、解説席で実況の日吉さんが「山3対山1!!」みたいに絶叫していますが、一方のリーチが山に3枚残り、他方のリーチが山に1枚残りならば、リーチをかけた二人のツモ・ロンの和了確率はもちろん違います。

もちろん、自分と相手のリーチに関して和了牌が山に何枚残っているかを正確にすることはできませんが、主観的に○枚と□枚と仮定したとしましょう。

このとき、以前アップしたツモ和了確率基本表のように、和了確率 を各巡目ごとに厳密計算することができるのでしょうか。それができるのです。次回の記事でアップします。実は今日の記事はその前フリなのです。

おわりに

今回の記事は、追っかけリーチをかけるとはどういうことなのか、もっと一般的に言えば押すとはどういうことなのか、を整理したくて書きました。

本題は次の回の追っかけリーチの和了確率表です。近々にアップします。ご期待ください。

今回の話をまとめると、リーチがかかっている状況で、降りずに追っかけリーチをかけるということは、放銃による支出のリスクも生じるが、相手のツモ和了確率を低下させ、自分の和了機会を生じさせることから、期待値でみればよい選択であるということです。

これは、話をシンプルにするためにいろいろな仮定を置いた上での結論です。どんな場合でも追っかけリーチが正しいわけではありません。3枚切れのペンチャンで親リーチを追いかける人はいないでしょうから。

最後までお読みいただきまして、有り難うございました。

「いいね」を押すとランダムに1筒~5筒が出ます。ぜひチャレンジしてみてくださいw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?