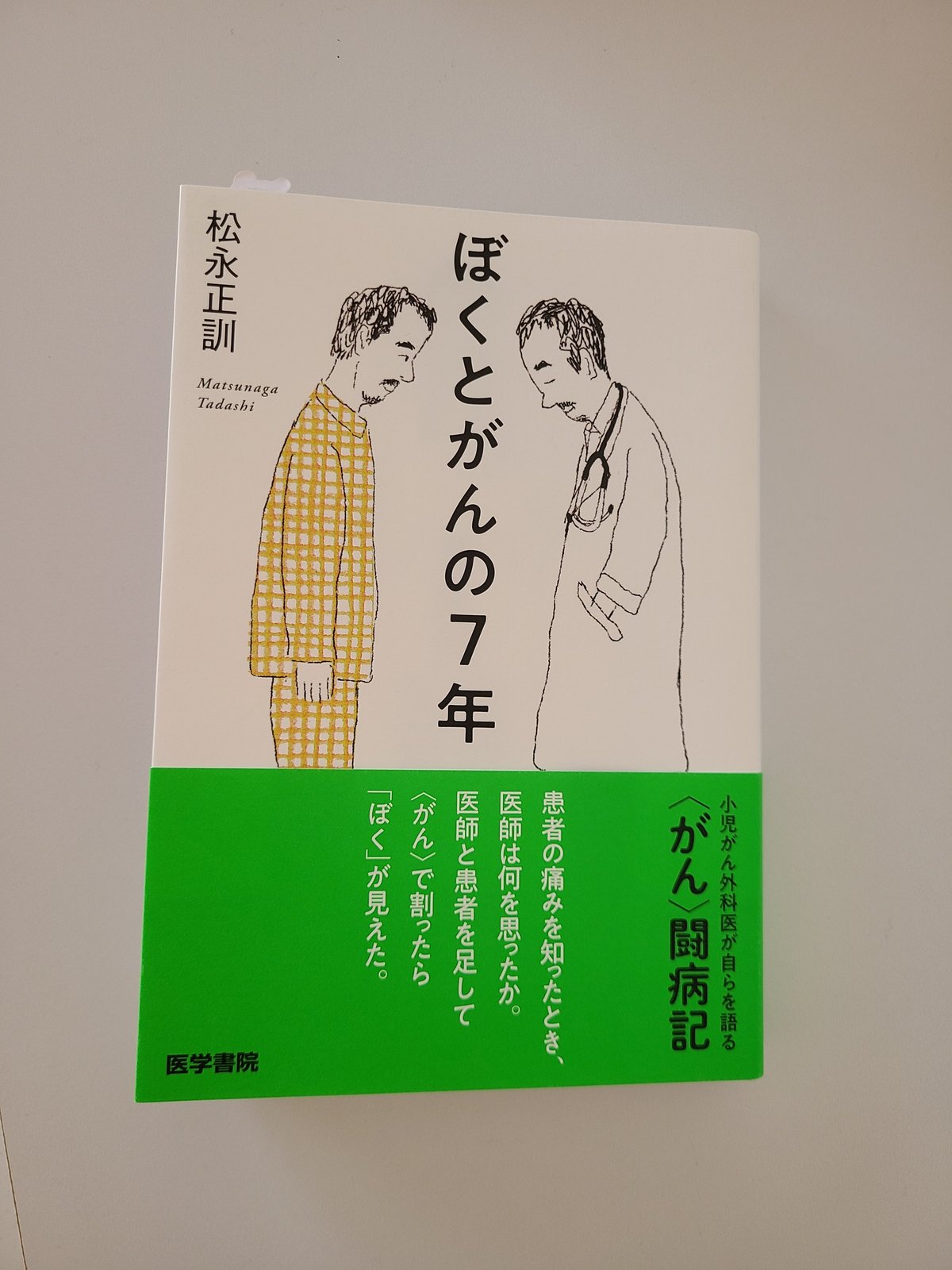

【医療をめぐる本の話】Vol.1 医師ががんになったとき。『ぼくとがんの7年』

先日、終末期医療に携わる訪問診療医が主催する、「死」について考えるワークショップに参加した。そこでは、自分ががんになったという設定で、病気が徐々に進行していくストーリーを追いながら「死」を疑似体験する。

「なんだか不調を感じるな」というところから始まり、病院に行き、検査を受け、がんと診断され、手術、抗がん剤治療……と、物語は進んでいく。私の中で、これまでぼんやりとしていた「死」が、いきなり間近に迫ってくるような感覚。その怖さ、そして不安に押しつぶされそうになった。

がんが進行するのは怖い。でも、それ以上に私が怖いと感じたのは、自分に何が起こっているのか、よく分からないままに治療が進んで(そして治療が終わって)いくことだった。

そのワークショップを体験した直後に読んだのが、『ぼくとがんの7年』でした。

著者の松永正訓先生は、千葉でクリニックを開業しているベテランの小児外科医。53歳のときに見つかった膀胱がんについて、その症状から検査、治療までの様子がとても詳しくまとめられている。本の「はじめに」には、こう書かれている。

まず読者のみなさんには安心してもらいたい。ぼくは死なない。

そう、この本には死へと向かう物語ではなく、どうやってがんと闘い、乗り越えたのかが記録されているのだ。安心して読んでほしいという、松永先生からのメッセージがありがたい。

安心したところで、ふと「医師が患者になったらどうなるのかな? 私たちとは違うのかな?」という疑問が湧いてくる。

読んでみて、まず驚いたのが、患者になった松永先生の冷静な対応だった。例えば、初めて血尿が出たときにどうしたかというと、水を流す前にスマホを持って来て、パシャリと撮影。そして「これは腎臓の病気か、膀胱がんではないだろうか」とすぐに推測する。

病院で痛み止めの注射を打たれたときには、これは「おそらくソセゴン(非麻薬性の鎮痛薬)とアタラックスP(抗アレルギー性精神安定剤)であろう」とすかさず言い当てる。超音波検査を受けながら、主治医と一緒にモニターを覗き込んで、画像を見ながら話している場面まである。なんだかすごい世界だ。

それと同時に、患者としての心の葛藤や苦悩も痛いほど伝わってくる。痛みを伴う検査、がんの再発、副作用や合併症と、医師だからこそ「自分に何が起きているのか」が分かってしまう。松永先生は、がんになって学んだこととして、こう記している。

がん治療を専門としているはずの自分が、当事者になると論理的な思考ができなくなることである。あるときは事態を過剰に悪い方へ捉えて悲観し、あるときは根拠もなく楽観的な考えを自分に言い聞かせようとしたりする。患者の心がここまで弱いとは思わなかった。

医師だって、病気になれば不安になるし、治療に悩むこともある。その当たり前の事実に、何だか少しホッとした気持ちになった。だったら、専門知識のない私が動揺したり、不安になったりするのも仕方がないな、と。そして、がんと闘いながら、真摯に自分の心と向き合う松永先生の姿には、胸を打たれた。心から応援したくなる。

もし自分ががんになったとしたら……。私がワークショップで体験したストーリーが現実になることがあれば、そのときの教科書になるのはこの本だと思う。がんを乗り越える本として、これほど分かりやすく、頼りになる本はないのではないだろうか。

それに、もし自分が治療を受けるときに、松永先生のような患者の気持ちを知っている医師に出会えたら、きっとすごく心強いだろうなと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?