【ポケモンSV ゼロの秘宝】DLC前編『碧の仮面』の考察

⚠注意⚠

本記事は『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のDLC『ゼロの秘宝 前編・碧の仮面』のネタバレを含みます。未プレイまたは、プレイ予定の方はご注意ください。

本記事は、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のDLC『ゼロの秘宝 前編・碧の仮面』の考察を目的とした記事です。

記事の流れとしては、キャラクター、ストーリー、ポケモンの順番で考察していきます。ただし、ゼイユとスグリ、そしてオーガポンについて詳細にはこの記事では扱いません。

前置きはこれくらいにして、碧の仮面考察を始めていきます。

■キャラクター│てらす池ととこしえの森

1. ブライア

『前編・碧の仮面』はジニア先生からの電話に始まる。林間学校に行けるメンバーに主人公が選ばれ、アカデミーのエントランスホールに集合するよう伝えられる。

そうして、エントランスホールに行った先で、出会うのがブライア先生である。

主人公が参加する林間学校を引率してくれる、ブルーベリー学園の教師……という前情報だったのだが、出会って早々に爆弾を落としてくる人でもあった。

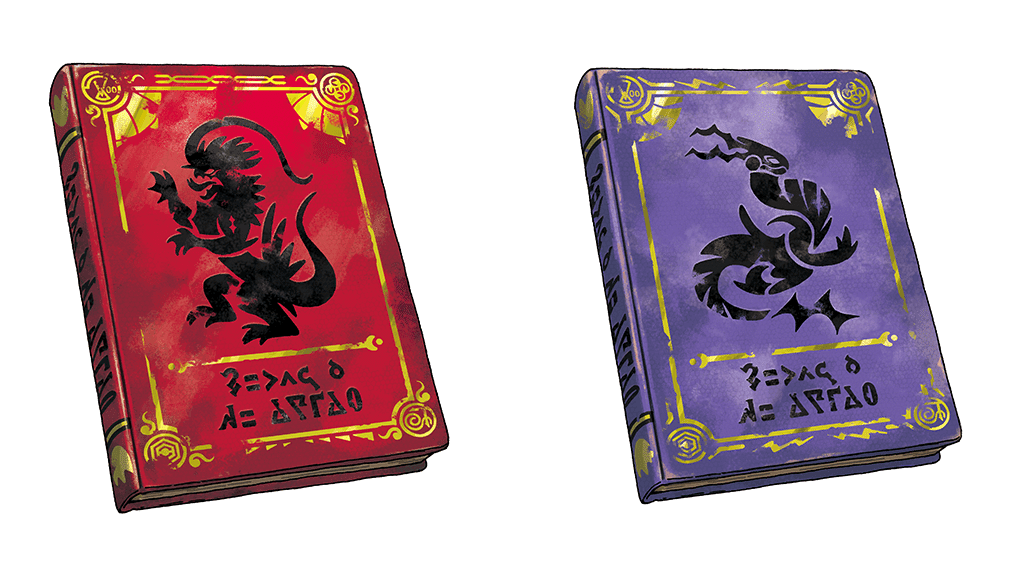

なんとこの人、スカーレットブック/バイオレットブックの著者ヘザーの子孫であるらしい。

確かに上のスーツ?にあしらわれている模様がバイオレットブックの四隅のマークと一致し、上下のコーディネートも上半身がバイオレット、下半身がスカーレットの色彩である。

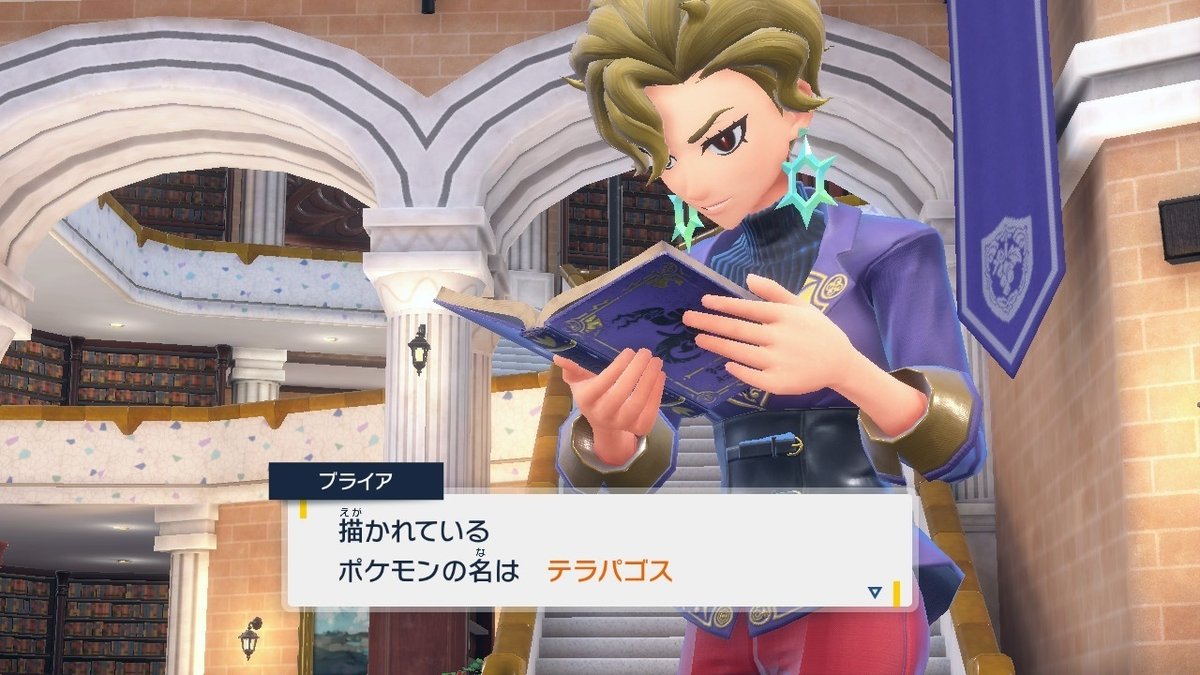

しかもなんと、スカーレットブック/バイオレットブックのオリジナル本を持っているらしく、出版された本では塗りつぶされて読めないページを見せてくれる。

この「円盤のポケモン?」のページに描かれているポケモンはテラパゴスであるようで、エリアゼロの更に奥深くでヘザーはテラパゴスと出会ったようだ。

個人的に驚いたのが、前編である碧の仮面でスカーレットブック/バイオレットブックについての情報が明かされたことだ。エリアゼロ周りの情報は全て後編である藍の円盤で明かされると思っていた。後編への伏線ということだろうか?

だが、この情報で「円盤のポケモン?」のイラストがテラパゴスであると同時にオーリム/フトゥー博士の手記に登場する仮称■■■であることが明確になった。

円盤のポケモンと仮称■■■に共通するエネルギーの結晶化。これはオーリム/フトゥー博士が「テラスタル」と命名した現象である。

『スカーレット・バイオレット』内のテラパゴスにまつわる情報は全て黒塗りが散見された。

スカーレットブック/バイオレットブックと仮称■■■である。また、この黒塗りに対して、ペパーは「文字がにじんで」と表現しているが、ブライアは「塗りつぶされて」と表現している。

そして、ブライアの持つオリジナル本のスカーレットブック/バイオレットブックは塗りつぶされていない。

以上の3点からこの黒塗りは人為的なものであると推測する。

恐らくスカーレットブック/バイオレットブックの黒塗りは、印刷される前に印刷する本(印刷原本)が何者かによって塗りつぶされたことで起きた現象であると思われる。でなければ、ブライアの持つオリジナル本だけ黒塗りをまぬがれた理由を説明できない。

ちなみにブライアはブルーベリー学園の教師だけでなく、イッシュ地方の学校の教務主任も務めているらしい。

イッシュ地方の学校というと『ブラック2・ホワイト2』のチェレンがジムリーダーを務めているヒオウギシティのトレーナーズスクールだろうか?

時間は進んでストーリー終盤。

お面を修理するためにてらす池を訪れる主人公とゼイユ。池から飛び出したミロカロスを倒し、結晶のかけらを主人公とゼイユが手に入れたその時、後ろからブライアが現れる。

なんでも、てらす池の水質に興味があるようで、その調査をしにきたようだ。

ブライア曰く、てらす池の水はテラスタルエネルギーと同じ波長を持っているようで、この理由を解き明かせば、いずれパルデア以外でもテラスタル現象を安定化できるだろう、と語る。

また、このてらす池は看板によると、どこかからもたらされた結晶の成分が溶けており、飲用可能で村の水源にもなっているそう。

恐らく、キタカミの里で野生のポケモンがテラスタルできる原因がこのてらす池だと思われる。

池の中にある結晶は、てらす池のBGMにエリアゼロのフレーズが組み込まれていることと、キラフロルが生息していることから、エリアゼロにある結晶と同質のものと推測され、池の水にその結晶の成分が溶け込むことで、飲んだポケモンをテラスタル可能にする効果があると考えられる。

看板に池の中の結晶は「どこかからもたらされた」とあるため、外部から持ち込まれたと思われる。そして、その持ち込んだ人物と思われるのが、オーガポンと共に異国よりキタカミの里に来た「男」である。

「男」は異国より宝石を持ち込んでおり、オーガポンの仮面にはその宝石があしらわれている。オーガポンの仮面を修理するために、池の結晶が必要になったことからも「男」がてらす池に結晶をもたらしたことがわかる。また、テラスタル結晶から「男」の「異国」とはパルデア地方であると推測される。

だが、「男」が持ち込んだ宝石はてらす池を満たすほどの量だったのだろうか?

湖底を満たす結晶はとても持ち運びできる量とは思えない。しかも水の中にあるのでその成分は溶け出して、大昔にもたらされた結晶はとっくに溶けて無くなっているはずであるのに、これだけ大きい結晶が池の中にはある。

そのため、テラスタル結晶には、侵食する性質があるのではないかと推測する。実際、エリアゼロでは樹木を結晶が侵食している様子を見ることができる。

なお、外部から継ぎ足されたと考えられなくもないが、わざわざパルデアから遠く離れたキタカミの里の山に結晶を継ぎ足しにくるような人物がいるとは考えにくい。

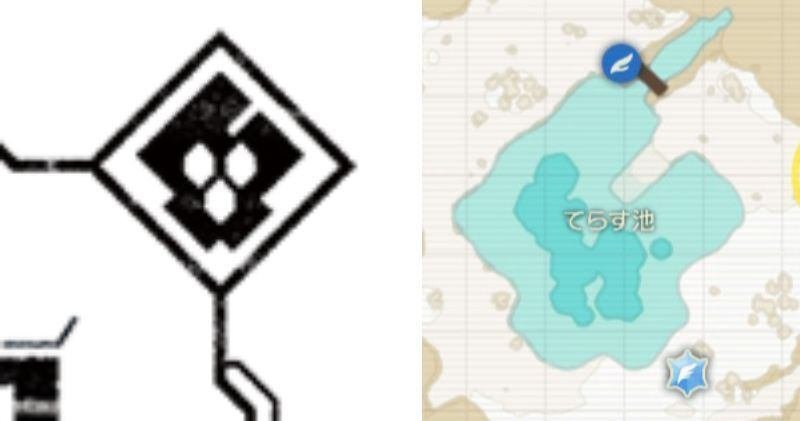

また、このてらす池はゼロの秘宝の四隅のマークの右上に対応していると思われる。マークの黒い外枠とてらす池の形が一致しており、中の六角形も池の中の結晶と解釈できる。

さらに、地獄谷、恐れ穴などから鬼が山のモチーフとは青森県にある恐山と推測され、てらす池も恐山のカルデラ湖である宇曽利湖がモチーフであると考えられる。

地獄谷は、その名前と火山性のガスが噴出する環境から恐山の無限地獄が連想される。

また、てらす池は、亡くなった人に会えるという言い伝えや掛かっている赤い橋から、恐山のカルデラ湖である宇曽利湖がモデルであると思われる。前者の噂は宇曽利湖に伝わる三途の川の伝説、後者の橋は三途の川にかかる太鼓橋をモチーフにしていると考えられる。

画像出展 : 【恐山】天国と地獄を同時に味わえる日本三大霊場|THE GATE|日本の旅行観光マガジン・観光旅行情報掲載

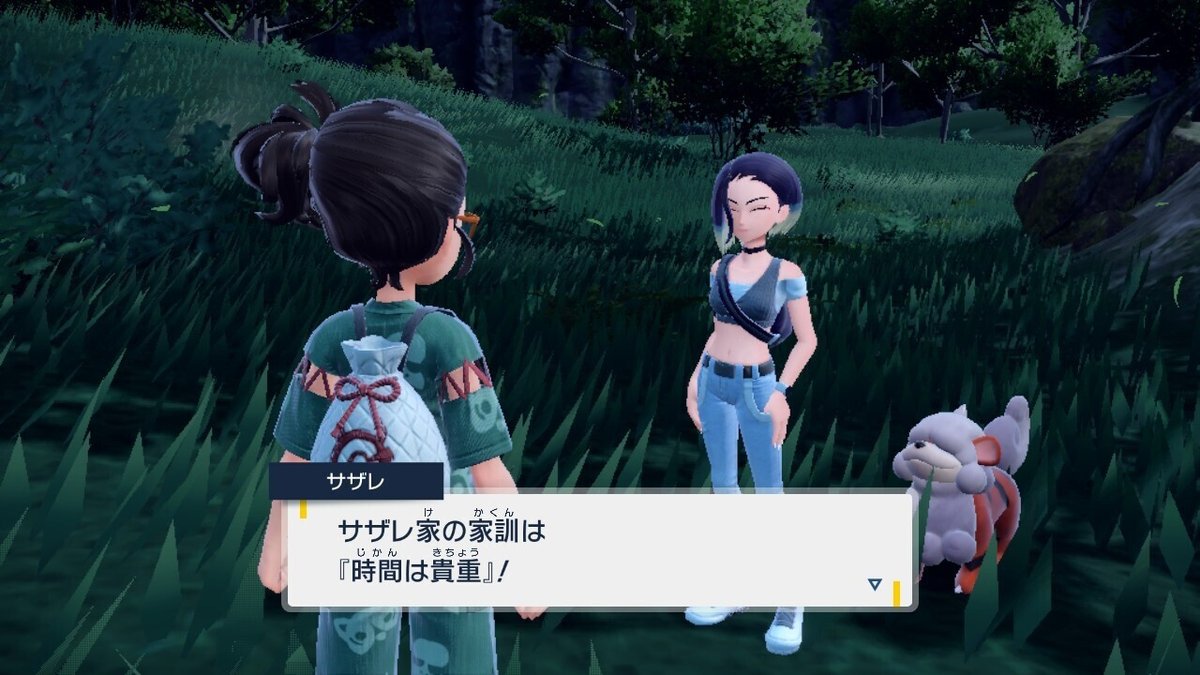

2. サザレ

大方の予想では『LEGENDS アルセウス』にて登場したコンゴウ団の長であるセキの子孫ではないか、と目されていたサザレ。

見ての通り顔立ちや目の色などが同じであり、特に根本から毛先に向かって青から色が段階的に変わっていく特徴的な髪色が完全に一致している。

では、実際のところどうだったのかと言うと。

ちゃんと子孫でした。

さらには、地元がシンオウ地方であることも明かされた。これはつまり、セキはヒスイ地方で天寿を全うしたということになるだろう。そして、その血筋はヒスイ地方がシンオウ地方と呼ばれるようになった現代まで脈々と繋がっている。

注目したいのがサザレの切り札のポケモンがリーフィアであることである。

リーフィアを切り札としている点は、セキも同じであり、『LEGENDS アルセウス 公式サイト』より、セキはリーフィアを相棒としている。

子孫もリーフィアを切り札としているということは、サザレ家ではリーフィアを育てる習わしのようなものがあるのだろうか?

サザレ家にとって、リーフィアはご先祖様と共に生きたポケモンとして大切にされているのかもしれない。

また、リーフィアはハクタイのもりと関連があるが詳細は下記へ。

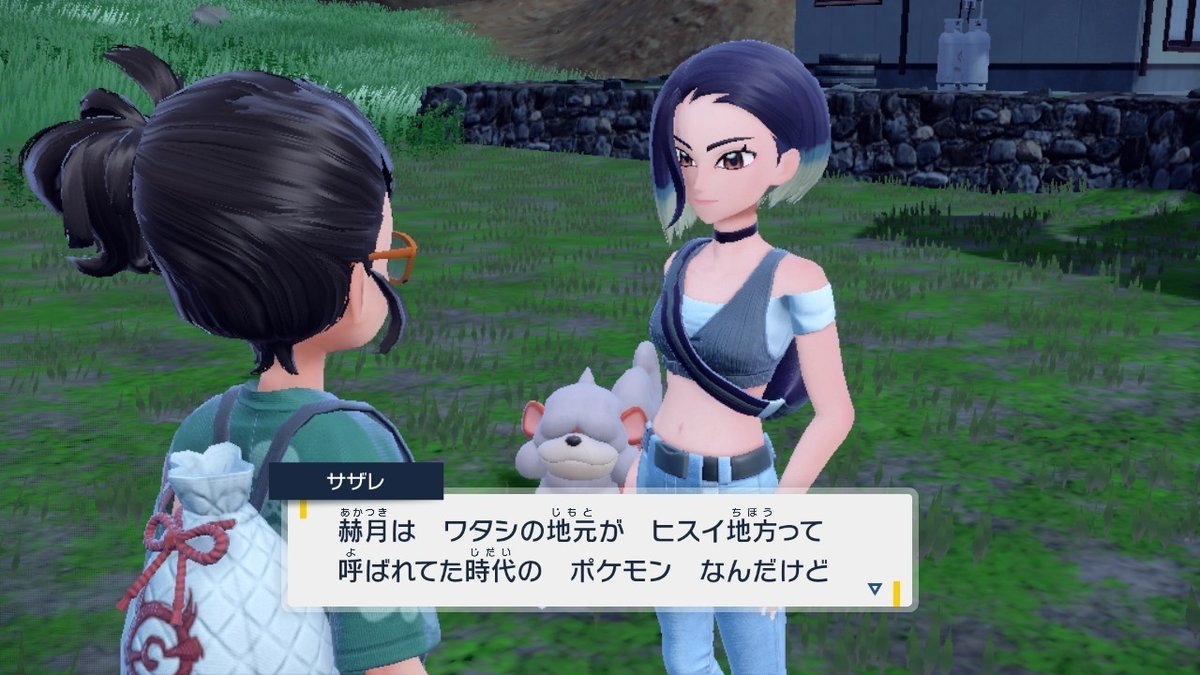

サザレはリーフィアを連れているが、相棒ポケモンというわけではない。では、何のポケモンを相棒にしているのかというと、ヒスイガーディである。

『LEGENDS アルセウス』では、ヒスイガーディはシンジュ団のガラナの相棒であった。

コンゴウ団の血筋であるサザレがヒスイガーディを相棒にしているということは、コンゴウ団、シンジュ団の垣根はなくなり、同じシンオウ人として一致団結を果たしたということだろう。

おそらく、その一因となったのがコンゴウ団のススキだろう。作中で、ガラナは先代ウインディの事件の際にガラナ自身も助けてもらった恩があり、そのことから彼のことを慕っていた。

つまり、ヒスイガーディはコンゴウ団、シンジュ団の交流の証であり、シンボルであるというわけである。そんなポケモンをサザレは相棒としているのだ。

サザレはキタカミの里へ来た理由を、とあるポケモンに会って、写真を撮るためだと語る。

そのとあるポケモンとは、赫月と呼ばれるガチグマの特殊個体である。

そして、その赫月が目撃されたのが鬼が山の北東にある「とこしえの森」である。

とこしえの森は、その名前からハクタイのもりに関連付けられる。

ハクタイのもりは永遠や極めて長い年代を意味する「百代(はくたい)」を冠し、『プラチナ』では、「とわのときがながれるばしょ」とされている。とこしえの森の永久(とこしえ)は、永久(とわ)とも読むことができるため、ハクタイのもりと結びつけられる。したがって、とこしえの森はハクタイのもりと同一視できるのだ。

実際、写真撮影のイベント中に流れるとこしえの森のBGMが『LEGENDS アルセウス』での、「奥の森」のBGMと同じものであった。

(ちなみに、赫月戦のBGMも『LEGENDS アルセウス』のオヤブン戦のBGMと同じものが使用されている)

奥の森は後にハクタイのもりと呼ばれるようになる場所であるため、とこしえの森=ハクタイのもりと結びつけることができる。

しかし、ハクタイのもりにあって、とこしえの森に無いものがある。苔むした岩である。

(『LEGENDS アルセウス』より)

セキやサザレのリーフィアが『ダイヤモンド・パール』や『LEGENDS アルセウス』などで、苔むした岩の近くで進化することを考えると、キタカミの里のハクタイのもりであるとこしえの森にないのは不自然である。

だが、苔むした岩自体はキタカミの里にも存在する。キタカミセンターに祀られている『苔むす岩』である。

こちらの岩の近くではイーブイを進化させても、リーフィアへ進化はしない。苔むした岩という点ではどちらも同じであるのに何が足りないのだろうか?

それは苔むした岩が置かれている環境であると思われる。奥の森とハクタイのもりの『苔むした岩』は周りを木々に囲まれ、自然の中にある。一方のキタカミセンターの『苔むす岩』は周りは人工物に囲まれており、街の中にある。この自然と街の違いがリーフィアへ進化できるかできないかの是非を決めているのではないだろうか?

なので、おそらく『苔むす岩』はとこしえの森へ移動させることでイーブイをリーフィアへ進化させることができる性質を得られるのではないかと思われる。

■ストーリー│歪められた歴史とその真実

1.里に伝わる昔話が書かれた看板

キタカミの里には、ともっこさまと呼ばれる3匹のポケモンにまつわる伝説がある。その伝説ではともっこさまは悪い鬼からキタカミを守った英雄として伝えられている。だが、その真相は……。

林間学校でキタカミの里を訪れた主人公は、課題として、キタカミの里の歴史を探検するオリエンテーリングへの参加を言い渡される。オリエンテーリングでは、スグリと共にキタカミの里を駆け巡りながら、里に伝わる昔話が書かれた看板を探していくことになる。

そして、以下が看板に書かれた里に伝わる昔話の全容である。

① ともっこプラザの看板

② キタカミセンターの看板

③ 楽土の荒れ地の看板

【全文文字起こし】

① ともっこプラザの看板

むかしむかし キタカミの里に 恐ろしい鬼がおったそうな 鬼は村の裏山を根城にし 山へ 入った人を驚かしておった

ある日 怒り狂った鬼が 山より 下りて 村の者は 恐れたが 偶然 そこに いあわせた イイネイヌさま マシマシラさま そして キチキギスさま 3匹のポケモンたちが命をかけて 鬼を山へと追いかえしたそうな

勇気ある 彼らを 村人は 親しみをこめてともっこと 呼び 亡骸をていねいに 埋葬し その上にともっこの像を建てた

② キタカミセンターの看板

鬼は不思議な 四つの かがやく面を 持っておった かぶる面によって 鬼が振るう 棒の力が変わったそうな

碧の面をかぶれば 枯れた植物を生き返らせ

赤の面をかぶれば ろうそくの火を ごうこうと燃やし 青の面をかぶれば 川の流れをせき止め 灰の面をかぶれば 硬い岩も やすやすと 砕いた

ともっこたちは倒れ際 三つの面を奪い 鬼の力をほとんど 封じたとされる

③ 楽土の荒れ地の看板

黄昏時 村の外で向こうから 歩いてくる影があったなら 気をつけよすぐさま お面をかぶって みずからの顔を隠しなされ さすれば影が 人であれ 鬼であれ お面同士 会釈して 通り過ぎるのみ

もしお面を持たざるとき あれば 影が人であることを願いなされ その影 人であればよし 二度と お面 忘れるべからず

その影が鬼であれば 最期 真の面を 覗きこまれたなら その者 魂を抜きとられ 二度と 村へは 帰れぬだろう

結論から言うと、この昔話はキタカミの里の人々による一方的な解釈によって歪められた歴史である。なぜ、オーガポンが里に下りて、怒り狂い、ともっこたちの命を奪ったか、この視点が欠けている。

まず、① ともっこプラザの看板について。

語り始めは昔話や童話でよく用いられる「むかしむかし」から始まる。

鬼が裏山を根城にし、山に入った者を驚かしていた。ある日、怒り狂った鬼が里に下りて、村の人々は恐れたが、ともっこの3匹が命をかけて鬼を山へ追い返した。その姿を見た村の人々は村を守ってくれたと考え、彼らをともっこと呼び、亡骸の上に像を建てた。

このような話だが、前述の通り、なぜ、オーガポンが里に下りて、怒り狂い、ともっこたちの命を奪ったか、この視点が欠けている。致命的な欠落である。この視点の有無で善悪が入れ替わってしまう。鬼は復讐したにすぎないが、詳細は下記「2. 口伝の真実」へ。

次に② キタカミセンターの看板について。

鬼のお面についての話であり、被るお面によって鬼が振るう力が変化したことが伝えられている。

最後には、ともっこの3匹が3つのお面を奪い、鬼の力を封じたことが書かれている。

この話については、後述する語られる真実と照らし合わせても合致するため、概ね真実であると思われる。実際、オーガポンは被るお面によってタイプが変化する性質を持っているし、お面もともっこの3匹との戦闘で奪われて、キタカミセンターに保管されている。

ともっこと鬼の戦闘を見ていたものがこの看板の昔話を作ったのだと思われる。でなければ、村の人々が、被るお面によって力が変わる鬼の性質を知るはずがないからである。恐らく、鬼は奪われた3つのお面をともっこから取り返し、その力を振るったが、ともっこが倒れ際、鬼は三つのお面を奪い返されたのだと思われる。そうして鬼は退避せざるおえなくなり、ともっこは亡くなり、鬼はお面を取り返すことができずに山へ帰るという誰も得しない結果となったのだと考えられる。

最後に③ 楽土の荒れ地の看板について。

①と②の看板は、事実ベースの見聞であるが、③の看板は、伝承ベースの噂話であり、1つだけ毛色が違う。①と②の看板は、事実の上に村の人々による解釈が乗った話なのに対し、③の看板は、伝承もとい、怪談の類であり、聞く人の恐怖をあおる話である。

そして、この話からは、いかに村の人々が鬼を恐れていたかが読み取れる。①の看板を見るに、里の人々はなぜ鬼が怒り狂っていたのかを知らなかったと思われる。そんな彼らの目には、鬼が「ともっこの3匹を葬った、怒り狂う強く恐ろしい鬼」に見えたことだろう。だからこそ、その鬼を山へ追い返したともっこを「里を守ってくれた」と勘違いしてしまったのだと思われる。しかし、そのともっこも亡くなってしまい、また鬼が里を襲いに来たら里を守ってくれるものはいない。そして、彼らは大いに鬼を怖がり、恐れた。次にやられるのは私たちかもしれないと。そうして、鬼への恐怖心からこの看板の話が作られ、次第に伝承されるようになった──と、このような経緯でこの話が作られたと推測する。

2. 口伝の真実

ストーリー中盤、主人公とゼイユは、ひょんなことからオーガポンの碧のお面を手に入れ、ゼイユの祖父にみせたことから、歴史の真実を祖父から告げられる。その内容は次の通り。

【全文文字起こし】

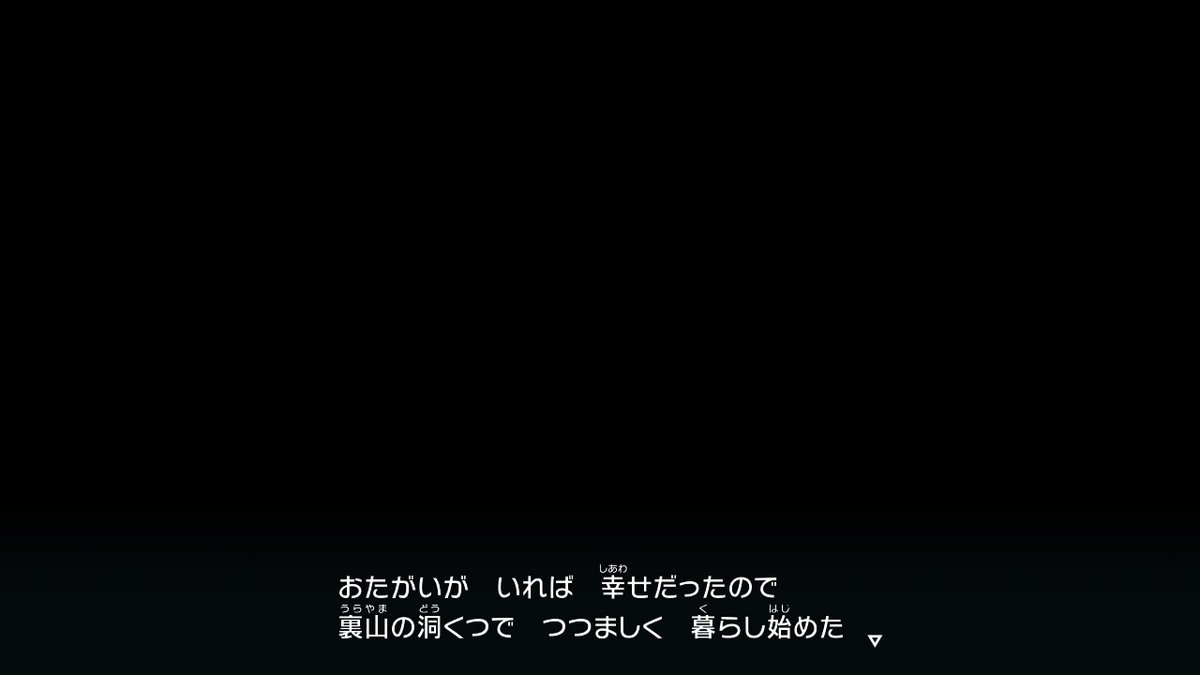

はるか昔 キタカミの里に 異国の地より 男と鬼が迷いこんできた村の人々は 自分たちとは 違う 彼らの姿を 恐れ······ 男と鬼を自分たちの村に近づけさせないように したそうだ 男と鬼は 村人たちに歓迎されず 悲しんだが······ おたがいが いれば 幸せだったので 裏山の洞くつで つつましく暮らし始めた

ただひとり 彼らを 不憫に思った 村の お面職人は······ 男と鬼のため いくつも お面を作ってあげた 男が 異国より 持ちこんだ 宝石を あしらった 光りかがやく 見事なお面 お面をかぶれば素顔を隠し 村人となかよくできる 男と鬼は お面職人の 優しさに たいそう 喜び感謝したそうだ

それから お面を かぶった 男と鬼は 村の祭りに こっそり 来るようになった 不思議な二人組の お面の 見事さは たちまち 評判になり その噂は あっという間に 遠くの国々まで 知れ渡った

世にも めずらしい かがやくお面の 噂を 聞きつけたのであろうか······ 数匹の 欲深いポケモンが キタカミの里に やってきた ポケモンたちは 男と鬼の 住処へと 忍びこみ······ 大事に しまわれていた お面を 奪いとろうとした 偶然 いあわせた男が なんとか ひとつだけ お面を 守りきったが······ 力及ばず 残り3つの お面は ポケモンたちに 奪われてしまった

数刻後 鬼が 洞くつへと 戻ると······ そこには 争った跡と 碧のお面だけが あった 鬼は 男を 探すためだろうか 碧のお面を かぶって 村に下りた

そして······ かがやくお面を かかげて 喜んでいる ポケモンたちを やっつけた 事情を 知らない 村人たちは 何が 起こったか わからず ただただ 怒り狂う 鬼を見て その姿をとても 恐れた

村人たちは 3匹のポケモンたちが 鬼から 村を 守ってくれたと考え 親しみを こめて 彼らを ともっこと 呼び ていねいに 埋葬した

悲しみに 暮れた 鬼は ひとり 裏山の洞くつへと 帰っていった

つまり、看板に書かれていたことは、村の人々の解釈に過ぎず、真実は鬼が被害者であり、ともっこはお面を奪った加害者であったということだ。

そして、鬼は村を攻撃する意図はなく、ともっこからお面を取り返すことが目的であったため、村の人々は怖がる必要はなかったのだが、ポケモンと人は意思疎通が困難である(人側が鬼との対話を拒否しているというのもある)。そのため、鬼は村の人々に「村を襲う悪い鬼」として認識されてしまう。

一方のともっこは真実は「奪ったお面を取り返されないように鬼と戦った」というだけであるのに、村の人々は「村を守ってくれた英雄」として担ぎ上げ、像を作り感謝した。

個人的には、この話は村の人々の排他的な性格と都合よく解釈してしまったことの2つによって引き起こされた悲劇であると思う。もちろん原因はともっこの3匹にある。だが、それでも村の人々にも責任は少なからずあると思われる。

村の人々にとって異国よりやって来た男や鬼は異形に映ったのかもしれない。だが、外見で判断する前に相手の人格に触れてみることが大事なのではないだろうか。

結果論ではあるが、男と鬼が村で暮らし、村人と仲良くなることができていれば、この悲劇は起こらなかったはずである(その場合、お面は作られなかったかもしれないが)。

また、ともっこが怒り狂った鬼と戦っているからといって「ともっこは里を守っている」と解釈してしまう都合のよさにも問題がある。ともっこが守っているのは里ではなく奪ったお面である。

さらに、村の人々の排他的な性格は、真実を訴えるお面職人を異端者と迫害することにもつながる。一方的な理解で意見の異なる者を異端者と決めつけ、排斥する。

真実を訴えるお面職人の話を聞かずに、鬼を「悪い鬼」と決めつけ、迫害する。こういった村の人々の閉鎖的かつ排他的な性格がこの悲劇を引き起こしたと考える。

お面職人の声を少しでも聞き入れることが出来ていれば、鬼も誤解されることはなく、歪められた歴史を伝えることもなかったはずである。

昔話の真実とは言ったものの、全てが明らかになったわけではなく1つ謎が残されている。それは「男」はどこへ行ったのか、という謎である。伝承によると、「男」は、鬼と「男」の住処がともっこに襲われたところを偶然いあわせ、碧の仮面を守ったとされている。しかし、この後は伝承に一切登場せず、その足取りは掴めなくなっている。

鬼が洞くつへと戻った際、そこには「争った跡と碧のお面だけがあった」とあり、「鬼は男を探すためだろうか 碧のお面をかぶって村に下りた」とあるので、碧の仮面を守った後、「男」は洞くつからどこかへと移動したのだと思われる。仮に「男」がともっこに襲われた際に死んでしまったのなら、遺体は洞くつに残されているはずで、「争った跡」に含まれると考えられる。しかし、鬼は「男」を探しに村へ下りたと考えられているので、「男」は生きていると思われる。

では、果たして「男」はどこへ行ったのだろうか?

(そもそもこの「男」という人物は本当に実在するのだろうか?

まず、「男」という呼称には極限までパーソナルな情報を削ろうとする意思を感じる。人間の男性ということしか、明確な情報は何もなく、上記の立ち絵からも髪を結った長身の男性しか分からない。

そして、里に伝わる昔話には一切登場しなかったこともおかしな点である。「男」は村の祭りにお面を被って参加していたので、村の人々にとってはお面を被った男がいることは周知の事実だったはずである。しかし、その存在は昔話に描かれていない。ともっこを英雄とする昔話に都合が悪かったために存在を消されただろうか?このキタカミの里にまつわる昔話の最大の謎が「男」である)

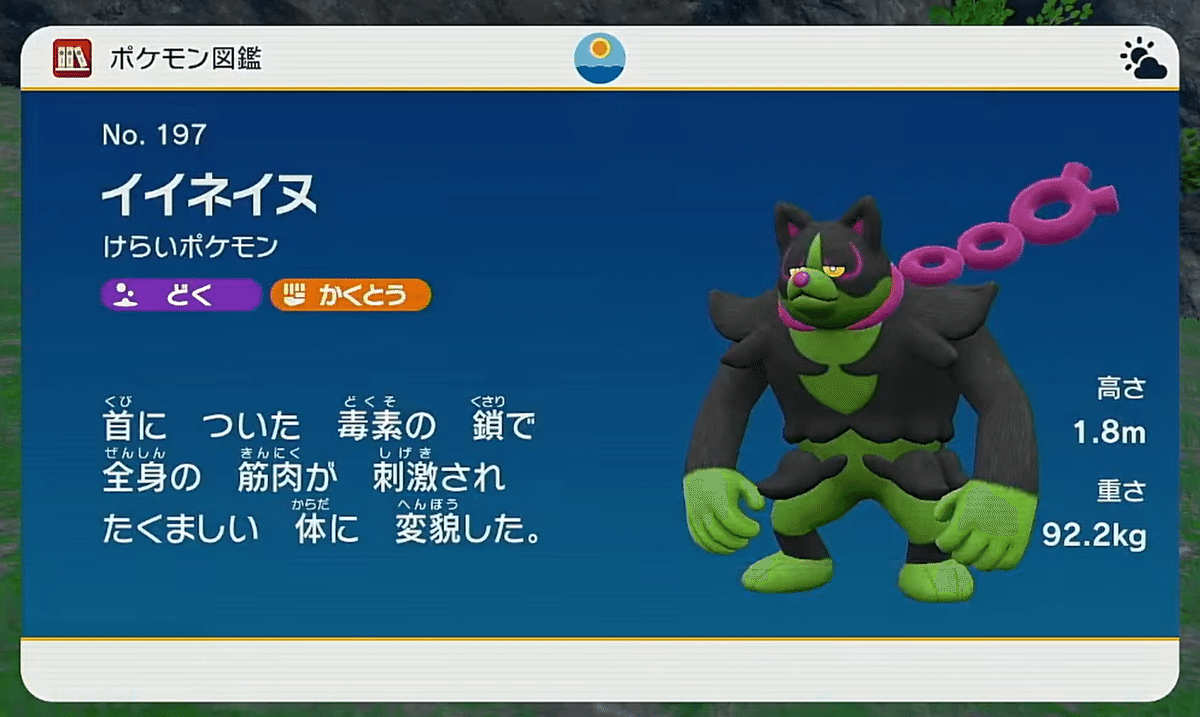

■ポケモン│鎖のともっこと喜怒哀楽の仮面

1. 鎖のともっこ

ともっこと呼ばれる3匹には「どくのくさり」というものがつけられており、それぞれ頭、首、胴に繋がれた毒々しい色の注連縄のような形をした鎖である。これはともっこたちの特性にもなっている。

どくのくさり

毒素をふくんだ鎖の力で技を当てた相手を猛毒状態にする効果がある

どくのくさりは「毒素をふくんだ鎖」と述べられており、これが彼らともっこたちが、共通してどくタイプを含む要因であると考えられる。

そして、そのどくのくさりについて、『スカーレット』のともっこたちの図鑑説明に衝撃の真相が書かれていた。

なんと、ともっこたちの姿と能力は毒の鎖から出る毒素の刺激によって得たものであるらしく、たくましい体になったり、サイコパワーが開花したり、美しい姿と声になったりと変幻自在である。

この図鑑説明から恐らく、ともっこたちのタイプはどちらも毒の鎖によってもたらされたもので本来は別のタイプであったのだと思われる。

そして、この図鑑説明を裏付けるように、ともっこからお面を取り戻す場面でのマップのともっこ説明文には次のように書かれている。

共通して書かれている「もともとは違うポケモン」との説明はともっこたちが毒の鎖を繋がれたことで全く違うポケモンへと変貌したことを説明している。

また、注目したいのが、「欲したため」と記述されていることだ。図鑑説明の文脈で考えるならば、毒の鎖を繋がれる際、こうなりたい!と願うことでなりたい自分になれるのではないだろうか。まるで願望実現機であるが、この毒の鎖ならばそれが可能なのだと思われる。ましてや、体の構造やタイプまで変わっているので、体を根本から作り替えたことになる。

さて、ここまで聞いたことからなにか思い浮かぶものはないだろうか?

そう、テラスタルである。

結論から言うと、この毒の鎖はテラスタル結晶と同質のものであると推測する。主な根拠は3つ。

1つ目は、テラスタル結晶が毒エネルギーが結晶化したものと似ていることだ。

『バイオレット』のキラフロルの図鑑説明では毒エネルギーが結晶化した花びらはテラスタルの宝石と似ているといわれており、毒エネルギーとテラスタルの関連性が伺える。また、キラフロルはテラスタル結晶のある場所にしか生息が確認されていないこともテラスタル結晶とキラフロルを結びつける理由の1つである。

2つ目の根拠は、毒の鎖が生物の能力の変更と強化する能力を持っていることである。

これはエリアゼロの結晶体についての言及であるが、フトゥー(オーリム)AI曰く、エリアゼロの結晶体は生物の能力を変化させるエネルギーを持っているようである。

これはまさしく毒の鎖と同じ機能ではないだろうか。実際、マシマシラの図鑑説明には「能力を引き出す毒素でできた鎖」との記述がある。生物の能力を引き出し、タイプを変更するという、結晶体と同じことをしている。

「生物の能力を変化させる」機能はテラスタルも同じであり、タイプを変化させたり、能力を上げたりすることができる。

つまり、毒の鎖の毒素はこの結晶体のエネルギーそしてテラスタルと同質のものと推測できる。

3つ目の根拠は、願望器としての毒の鎖である。

スターダストルートの「マジボス戦」において、ボタンはテラスタルをする前に上記のような口上を言う。

「なりたい自分に 変身しろ!」

これもまさしく毒の鎖によって自らの望んだ姿となったともっこを表しているかのようなセリフである。

また、これはまだ仮説の段階だが、筆者はテラスタルには、願望や妄想を具現化する力があると考えている。存在自体がありえないパラドックスポケモンの出現、どうやって造ったのかも分からないオーリム/フトゥーAI、先述したてらす池の亡くなった人に出会えるという噂など、テラスタルが関連する事柄はいずれも願望によって生じ、そして叶っている。上記のボタンの口上もその一例である。

つまり、ここまでの根拠をまとめると、テラスタル結晶は毒エネルギーが結晶化したものと関連があると同時に、生物の能力を変化させたり、向上させることができ、願望や欲望を具現化する能力を持つということになる。そしてそれら全ての要素が毒の鎖の機能と共通していることから、テラスタル結晶と毒の鎖は同質のものと推測される。

(この推測が正しいとしたら、毒の鎖は毒エネルギーによる擬似的なテラスタルジュエルのようなものなのではないだろうか)

以上が、毒の鎖についての本記事の推測である。

ここからはストーリー中、何故ともっこが生き返ったのかについて考える。

まず、ともっこが生き返った経緯を整理しよう。

事の経緯はスグリが碧の仮面をともっこプラザへ持っていったことから始まる。

スグリを追いかけ、ともっこプラザについた主人公とゼイユはスグリに自分ののけ者にして鬼さまと会っていたことを詰問される。

そして、主人公は碧の仮面を返して欲しければおれと勝負して欲しいと持ちかけられる。

主人公が勝負に勝利するとスグリは発狂する。

「うわぁぁぁ!!!!」と大声を上げながら振り返り、ともっこの像の石柵を力を溜め、殴る。

反動の痛みで我に返ったのか、主人公とゼイユに振り返り、「約束だから」と言い、碧の仮面を返してもらう。

仮面を返したスグリは、ゼイユの謝罪を無視し、家に帰る。

するとその直後、後ろのともっこ像からガタガタと音がし始める。

赤い光の柱がともっこ像から突如として噴出し、光が収まるとそこには、ともっこの3匹がいた。

その後、主人公とゼイユを見てひそひそ話を始め、キタカミセンターの方へと逃げていった。

以上が、ともっこが生き返った経緯である。

この一連の過程を見る限り、スグリが原因であるように思われる。メタ的に、スグリが向かった先がともっこプラザであることも、「ストーリー展開の都合上、ともっこを生き返らせるため」と考えれば納得がいく。

では、ともっこが生き返ったのはスグリが原因だと仮定した場合、スグリ自身が原因だろうか、それとも持っていった碧の仮面が原因だろうか。

そこで、2通りの説を立てる。1つ目は「勝負に負けたことによる、スグリの強い力への欲望に影響を受けて蘇った」とする説、2つ目は「碧の仮面に惹かれて蘇った」とする説である。

まず、1つ目の説について。

スグリは勝負に負けたことで、酷く感情的になり、八つ当たりなのかともっこ像の石柵を殴り付ける。殴り付け、直接触れたことによって、ともっこ像の下に眠るともっこたちへ強い力への欲望が伝わり、それに影響を受けて復活した、と考える。

とはいえ、ともっこが感情に影響されるという記述は作中のどこにもない。影響されるのは毒の鎖である。先述した毒の鎖の推測が正しいのなら、毒の鎖には願望を叶える力があると思われる。そして、そこに強い力への欲望を持つ人間が近くに現れる。するとその欲望に影響を受けて鎖がともっこを復活させる。このような理屈ではないだろうか。

2つ目の説について。

ともっこたちはオーガポンの仮面を求めてキタカミの里にやって来た。ともっこの行動原理は仮面を手に入れることである。そのため、仮面に惹かれて復活したと考えられる。

しかし、復活した直後、碧の仮面を持っている主人公に見向きもせずにキタカミセンターへと逃げたことを考えるとこの説の可能性は低いと思われる。

ちなみに、ともっこが復活した際の赤い光の柱は『ソード・シールド』のポケモンの巣から出るダイマックスの光の柱に酷似している。さすがにダイマックスと関係ないだろうが、ここまで似ていると関連を疑ってしまう。そう言えば、ムゲンダイナってどくタイプだったような……??

(なお、ともっこの光はまっすぐ直線に伸びているのに対して、ダイマックスの光は、螺旋状に伸びている)

最後にキタカミの里の看板のシルエットについて考える。看板の右側には4つのシルエットが描かれており、内3つがともっこの3匹であると思われる。謎なのが一番右の人間と思われるシルエットである。

この人間らしきシルエットは、上記(「2. 口伝の真実」)のゼイユとスグリの祖父による歴史の真実には全く登場せず、影も形もない。しかも、これら3つの歴史の看板にも一切登場せず、まったくの謎の存在となっている。

一応、この絵に言及するNPCがいるので、全く言及されずに放置されているというわけではない。

しかし、これといった情報がないのもまた事実。なので上記の看板を詳しく見てみよう。

看板のシルエットはともっこたちによる鬼退治の様子が描かれた絵であると思われる。そして、人間はともっこたちへ鬼を退治するよう指示しているように見える。日本の昔話である桃太郎のストーリーから考えると、人間はともっこの3匹をお供にしていると思われる。つまり、人間とともっこは主従関係にあるということである。

実際、ともっこたちの分類は「けらいポケモン」であり、なにかに付き従っていたことが示唆されている。

しかし、不可解なのが、看板のシルエットのともっこの絵には、毒の鎖が描かれていないのだ。

歴史の真実のシルエットから、ともっこたちがキタカミの里へ来た時点で、既にともっこたちには毒の鎖は繋がれているはずである。

にも関わらず、歴史の看板の鬼退治のシルエットには、毒の鎖が描かれていないのだ。これは明らかに矛盾している。恐らく、どちらかの伝承のイラストが間違っていると思われる。どちらが間違っているのかは分からない。とはいえ、「歴史の真実」と銘打ったイラストが間違っているとは考えにくいが、果たして……?

(看板の人間が黒幕であると考えることもできる。主である人間がともっこに指示して、オーガポンの仮面を盗ませようとした、そしてそのためにキタカミの里へ来たと解釈できなくもない。

他にも、毒の鎖をつけることを対価に、人間がともっこたちを家来にしたとも考えられる)

2. 喜怒哀楽の仮面

オーガポンのお面は4種類存在し、オーガポンが被ることによって、その力を発揮する。みどりのめんはくさタイプに、かまどのめんはほのおタイプに、いしずえのめんはいわタイプに、いどのめんはみずタイプが、それぞれ追加される。

また、テラスタルすることで仮面はさらなる力を発揮し、特性を「おもかげやどし」へと変化させ、オーガポンの能力を上昇させる。

そして、オーガポンの仮面はその表情からそれぞれ、碧の仮面が喜、竈の仮面が怒、井戸の仮面は哀、礎の仮面が楽を象徴していると考えられる。

井戸の仮面、礎の仮面

これを知ってから昔話の回想を見ると、男と鬼が碧の仮面と礎の仮面を被っていることから、村人と仲良くできることを喜び、村の祭りを楽しんでいることが読み取れる。

また、昔話の回想には鬼の喜怒哀楽のすべてが揃っている。

男と鬼はお面職人に仮面を作ってもらい、その優しさにたいそう喜び、感謝した。

3つのお面を欲深い数匹のポケモンに盗まれ、村に下りた鬼は、かがやくお面をかかげて喜んでいるポケモンたちを見て、怒り狂い、やっつけた。

傷つき、悲しみに暮れた鬼はひとり裏山の洞くつへと帰っていった。

鬼は礎のお面を被っていることから、楽しいと感じていると思われる。

これは憶測だが、昔話の回想に喜怒哀楽をすべて入れるという裏テーマのようなものがあったのではないかと思われる。

お面職人にお面を作ってもらう前、男と鬼は村人から村に近づけないようにさせられていたので、感情を2人だけで完結させていた。だが、お面職人にお面を作ってもらってから男と鬼は村人と交流し、感情を人前で出すようになった(正確には感情を表に出す手段を手に入れたというべきか)。喜怒哀楽を象った4つのお面。かぶるお面をその時の感情に合わせることで感情を表現できるようになった。

しかし、碧の仮面以外をともっこに奪われたことで喜以外の感情を表に出すことができなくなったのは皮肉な結果だろう。

3. ガチグマ(赫月)とヒスイリージョン

キタカミの里のとこしえの森にはなんとガチグマが生息しており、それも赫月(あかつき)と呼ばれる特殊個体がいる。通常のガチグマは額に黄色い月の模様があるが、赫月は額の月が赤くなっている。

このガチグマはサザレによると、ヒスイ地方からいつからかキタカミへ渡ってきて、キタカミに棲み着いた個体のようである。

実際、『スカーレット』の図鑑説明にも「海を渡り流れ着いた土地」とあるので、放浪の果てにキタカミへ流れ着き、そこに住み着いたのだろう。

ちなみに、「海を渡り」と言われているのでヒスイ地方とキタカミは地続きではなく、海で隔てられていることがわかる。現実の地理で考えると、北海道(ヒスイ地方)と推定、北東北(キタカミ)は津軽海峡を挟んでいる。なので、この「海」とはポケモン世界の津軽海峡にあたる海峡を表しているのだと思われる。

ガチグマに話を戻す。

この図鑑説明分はこのガチグマが長く生き抜いたから、赫月となったのか、それとも流れ着いた土地"で"生き抜いたから、赫月となったのか、このどちらともとれる文章であり、判然としない。

前者ならば、この1個体が特別スゴかったというだけで話は終わるが、後者ならば、生き抜いた"土地"が重要であるということになる。生き抜くこと自体は赫月となる条件の一つでしかなく、どこで暮らすかのほうが重要である。もっと言えば、キタカミ"で"生き抜いたから赫月となれたと解釈できる。仮にヒスイ地方で生き抜いたとしても赫月にはなれないということだ。(ヒスイ地方にはなくてキタカミにはあるものといえば、てらす池の結晶だが、なにか関係するのだろうか?)

他にも、ヒスイ地方特有のポケモンがおり、バスラオ(しろすじのすがた)がキタカミには生息している。しろすじバスラオは、ヒスイ時代はリージョンフォームと定義されていたが、『バイオレット』のキタカミ図鑑では、近年は別種ではないかとの説が有力視されているらしい。

実際、しろすじバスラオからは、地方が違えどしろすじバスラオしか産まれないため、リージョンフォームの条件を満たしていない。また、温厚な気質や進化することなどバスラオとの相違点は数多くある。

なぜ、キタカミに生息しているのかは定かではないが、赫月と同じく海を渡ってきたのだろうか、それとも、元々ヒスイ地方だけでなくキタカミにも生息していたのかもしれない。

最後にヒスイリージョンについて。

シンオウ地方出身であるサザレはヒスイガーディを相棒にしていることから、恐らくはシンオウ地方にもヒスイガーディは生息しているのだと思われる。少なくとも絶滅はしていないということだ。

ヒスイ地方と呼ばれていた頃のヒスイリージョンのポケモンは、現代のシンオウ地方(『ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』)では全く姿が確認できなくなっていることから、絶滅したと考えられていた。

しかし、今回のヒスイガーディの登場で、他のヒスイリージョンのポケモンも生存している可能性が高まった。

(ちなみに、舞出山道のヒスイガーディの像は一切言及がなく、なぜヒスイガーディの像があるのか、ヒスイガーディはキタカミの里に生息していたのか、などその起源は全く明かされることがなかった。キタカミの里に生息していないヒスイガーディをどのように知り、そして像を建てたのか謎に包まれている)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?