【5~10年前の自分に届け】痛いほど見てきた辛い現実

はじめに

こんばんは。5月に入り、日を追うごとに暖かくなってきましたが、朝晩はまだ寒い日が続いています。GWも明けましたが、どんなことをして過ごしていますか?

さて、今回は以上のようなテーマで発信します。

「自閉スペクトラム症」の特性から生まれた現実

早速本題に入る。今だからこそ尊敬できる人が5人以上いる僕。だが、それまでは客観視が苦手な上で、他人のマイナスの面ばかり気にしてきた。

理由はたった1つ。自分のやり方に譲れないこだわりを持っていたからだ。それが故で高校時代には掃除に時間がかかったり、やり方を無理やり変えられて物に当たった経験もある。

また、いつもと違うパターンは未だに苦手としている。もっと柔軟に生きていけたら人生幸せなのにな…、なんて僕は思う。

完璧主義な部分を直せずに生きてきた僕。とあるセミナーをきっかけに僕は少しだけ変われたような気がする。続きは以下をクリック。

小学生時代に百人一首で負けて暴れたり、音が苦手で逃げ回っていた時期も多々あるが、あまり覚えてないのでそこは置いといて。高校時代から社会人2年目の時期にフォーカスする。

切り替え下手とストレスによる胃腸炎

前置きが長くなってしまったが、ここからは覚えている範囲で振り返っていく。前回の記事ではポンぺ病による肢体不自由を中心としたタイトルだったが、今回は自閉スペクトラム症に関する話題を中心に書きだしていこう。

まずは、高校受験が間近だった2014年12月から翌2月上旬にかけて。

この時期になると学校のみならず、自宅に戻る際にもノックして「失礼します」と言って中に入った。気持ちの切り替えが苦手だったのもあるが、これは今よりも真面目過ぎる部分から来ていることが多い。案の定、年明けから1週間で胃腸炎にかかってしまった。原因はストレスによるものだ。以降は読みたい人だけ読んで、読みたくなければスキップしていただいても構わない。

胃腸炎以来、腹痛や下痢を極度に恐れた

それだけに尽きない。胃腸炎以降、腹痛や下痢を極度に恐れるようになり、好きだった海鮮物や牛乳が飲めない日々が続く。やわらかいうどんを母親に作ってもらい、それをお腹に良いからと毎日食べる日々。3学期に入っても胃腸炎が治らず、揚げ物を給食から抜いてもらったり、牛乳を残したりもした。

あの時は悩みとして母親に打ち明けたけど、これは悩みというか、こだわりだったのかな。つまり、「給食を残さずに食べなきゃいけない」という名の。

今でもそれはどうかわからない。だが、気持ちの切り替えさえできていれば5キロも瘦せなくて済んだのかもしれないし、普通に食べれていたのかもしれない。

そして、15年2月の頭。朝、いつものようにうどんを食べていたら、キリキリするほどの胃痛が来た。その日は念のため学校を休み内科を受診。

胃カメラを撮りましょうと言われて受けたが、鼻の中にカメラを入れられるのもバリウムを5分口の中に入れられるのもどっちも嫌だ。

バリウムはコーヒーの3倍苦い。今となっては耐えられるかどうかすら分からない。でも、それより痛くて嫌なのが鼻の中に細いカメラを入れられること。僕は元々感覚過敏を持っていて、特に鼻の奥は普通の人より痛みを感じてしまう。

ただ1つだけ読者に伝えたいことがある。どちらも検査には必要だ。でも、感覚は人それぞれ。

検査を受けた結果、先に書いたような「ストレス性胃炎」との診断を受けた。以上にも書いたとおりだ。

その後、受験合格と同時に治り、「グラタンを半分ほど食べてみよう!」という母の提案で洋食屋さんに連れて行ってもらった。

しかし、僕にとって真ん中というのはしんどく辛い道で、全部食べてしまった。病み上がりの胃にそれは重たく、お腹が緩くなり、また内科を受診。

受験の合格祝いもかねて洋食屋さんに連れてってもらったが、10年近く経った今となってはグラタンなどの乳製品復活を1週間ほどずらした上で、周りの人に伝えて食べる前に半分に分けてもらう、その方が僕にとってはハードルが低かったのかもしれない。それでもダメかな。

白黒思考の僕が「グラタン1皿のうち半分ほど食べてみよう!」なんていうのは荷が重すぎる。何より、特性上捉え方が極端なのだから。

治った後も1~2か月くらいその状態が続き、やっと好きなものが食べられるように。やっぱりそれが一番幸せだ!

胃腸炎のトラウマから自衛隊の話へ

なんて言いたいところだが、今度は自衛隊の話を何度もするようになってしまった。始まりは高校入学寸前の話。これは当時、故安倍晋三首相が実行しようとしていた安保法制や特定秘密保護法などで戦争に行かされるのはないか、という不安から何度も問い詰めるようになった。

例えば、2015年当時、北海道日本ハムファイターズに在籍していた台湾出身の外野手・陽岱鋼(ヨウ・ダイカン)のファインプレーを真似た自衛・ダイカン、手榴弾バッティングなど、今では考えられないようなことを絵に書いていた。

また、自衛ダイカンについてはBIGBOSSの選手時代を真似て「自衛・新庄」名付けても良かったかもしれない。

それにしても、あんなことしたら日本の自衛隊壊れてしまうわ。ボールじゃあるまいし。

毎年8月15日に放送される終戦の特番も、この年に限っては不安な気持ちが先走って画面すら見れなかった。どこまで気にすんだよ。

一番盛り上がってた時には、家族や知人にも絵を見せるほどだったが、同年秋ごろにはこの話もすっかり終息。次の月くらいから一番長かった路線バスの話題が始まった。

10年近く続いた路線バスへの興味

路線バスの話題については、前回の記事にも綴ってあるので一部省略しつつ、出てきたこだわり5選を具体的に書いていく。

移動支援すら嫌がった?!度を過ぎたバスへのこだわり5選

まず、一番最初に始まったこだわりが運賃表示器の画面について。今でこそ大きな液晶画面でわかりやすいが、2015年当時はまだ少なく、オレンジ色に光るデジタルの表示器と長方形っぽい液晶画面の表示器どちらかがメインだった。

後者はバスを降りる寸前に始発からの運賃がフル表示され、支払う運賃が分かる仕組みとなっている。

今となってはどっちも古く感じ、分かりづらい。

そして、2つ目。乗り降りの際のバスが動くタイミングについて。2015年当時、中扉を閉めながら動き、完全に止まる寸前で前扉を開ける運転手が少なからずいて、病気の進行真っ只中だった僕にとっては体制の維持すらしんどかった。お礼を言ってもらえるだけ親切で、今となってはまた乗りたくもなるけれど。

じゃあ、路線バスと移動支援(または家族の送り迎え)。どちらの方が安心して乗れるか。

答えは簡単。一部を除けば移動支援だ。なぜなら、1分くらい時間に遅れても支援員は待ってくれるし、下手したら肩を借りることだってできる。これ以上幸せなことはない。

シートベルトだって完全に止まってからでも外せる。バスの場合、完全に止まってからの前扉開閉では運行に支障が出てしまう。そう考えると後者の方が安全かつスピーディーに乗降できる。

それなのになぜ路線バスを選んだのか。単なるこだわりにも思えてくる。JRではだめなのか。

バスもJRも事業所の移動支援とは違う。決まったバス停や駅で乗り降りし、後は自分の足で歩く。それに対し、移動支援の場合は行きたい場所までフルタイムで運転し、希望を出せば支えてもらえる。バスの運転手は座るのを待ってはくれるけど、肩を組んで歩くようなことはしてくれない。

だから、一緒にしてほしくない。8年前の自分に届け。

3つ目に出てきたのが、運転手の名前と顔。カスタマーハラスメント防止のため、昨年8月から徐々に見られなくなった。

なぜ運転手の名前と顔を気にしていたのか。モデルや女優のように可愛いお姉ちゃんに当たってほしかったからだ。

2015年の暮れごろから母親や祖母にずっと突き詰めて話したのも思い出。自衛隊の話や今でいう駐車場での乗り降りポスターと同じように。

実際、そういったことは世の中であまり起こらない。タクシーを運転している女性インフルエンサーくらいだ。

こんなにきれいな方が当たったら、僕は目的地についても降りない。

今まで10年近く運転手の顔を見てきたが、その8割以上は普通のおじさん。大型車両を器用に乗りこなしている姿に尊敬してしまうが、別に美男子というほどかっこよくはない。

今となってはそれでもいい。1日1000人以上のお客さんを乗せている中、時刻表通り運行しようと努力なさっているのだから、むしろ感謝したい。

8年前の自分よ、そんなくだらない部分に可愛い系(または美人系)のお姉ちゃんを求めてはならない。それより、ダイヤ通りかつ安全に運行しようと努力してくださってることに感謝してほしい。

4つ目。車両の事。今から7年半前に出てきたので、以上の3つよりは比較的記憶に新しい。

結論、前回の記事にも書いたが、乗る予定のバス車両の種類だ。通常の階段があるバスかノンステップバスか。それを常に気にしながら動いていた。

土日のお出かけならまだ、筋力低下が進み、これから移動支援での通学に切り替わろうとしてるタイミングでそれを持ち込むのだから完全に行き過ぎだ。

学校の先生だけでなく母親もほぼ同意見。確かに、冬道は滑るし、骨折してしまっては元も子もない。

客観的に見れば素直に応じるべきだったのかもしれない。病気の進行度合いが今よりもひどく、検査の数値も悪かった。

それなのに僕はこういった。

「去年だってノンステップバスが来たじゃない。移動支援なんてなくても大丈夫」

高2の時点でそれが顕著に出ていた。

暢気に構えてる場合ではない。夏の時期ですら横断歩道を渡り切れなくて赤信したくらいだから。万が一冬道滑って事故ったらどうするの?自分の筋力では転倒する可能性だってあり得るぞ!それくらい自分の頭で考えろ。

いや、固執していたのでそれどころじゃなかった。通学するたびにナンバーや車両をひたすら調べ続けた。たぶんみんなそんなことしてない。

ここまで細かい事を気にする人はいないでしょう。

最後に5つ目。毎週土日になるとバスに乗って出かけていたこと。時々友達と待ち合わせして遊びに行くとか、ピアノのレッスンとかならまだわかるけど、毎週末出かけるのはちょっとどうかと思う。

それなら近所を20分でもいいからウォーキングするとか、部屋の掃除をするとか、育ててもらった家族に料理を作ってあげるとか、することは他にも山ほどあったはず。

また、学校やデイから帰ってきて、手洗い、うがい、軽いストレッチをしてから次の日の準備を10分で終えてしまう、という方法もあったかもしれない。

今みたいに疲れをその日のうちに取ろうとしなかったから。

毎週バスで出かける以外にもするべきことはあった

そして、母親と最後の同居となった東光の家の近くには図書館もあったのだから、出かけるのならそこに行けよ。と7.8年前の自分に向けて言いたい。

あのままでは月5000円のお小遣い、いや、1万円あっても足りない気がする。上記のような過ごし方を週末にできていたら、月5000円のお小遣いで十分足りるかもしれない(ピアノの月謝袋を除く)。お小遣いをくれた母親には感謝の気持ちしかない。それなのに、自分へのこだわりから使いすぎてごめんね。

一方で図書館には借りれる本もいっぱいあるし、徒歩10分強で行けるので、交通費も無料で済む。

リフレッシュかつ学ぶこともできるので、こだわりの強い僕にはかなり良い刺激だ。

祖父母の家に引っ越してからも続いたため、期間は実質2年半~3年弱くらい。ピアノレッスンに行った後もわざわざ寄り道なんて必要ない。

今の僕はこう考える。以上のようなこだわりから、移動支援での通学、家族の送り迎えも当然受け入れられなかった。もし受け入れて乗ったとしても、降りるときは8割5分完全に止まる前に開けていた。

そりゃ危ないでしょ。ここはバスじゃないんだから。

このこだわりも8年ほどで薄れていき、前よりは考え方が丸くなってきたと自負している(直ってはいない)。

現実と向き合い、「自閉スペクトラム症」で障害年金を再申請

そして、最後に現在の状況をありのまま書いていく。

去年の8月頃から交流会やセミナーに参加し始め、常連さん方に自分の病気や障害を伝え続けている。それをきっかけに動いてもらい、最後には肩につかまっての乗り降りや個人的なメッセージでのやり取りを目指している。

そのためには、相手だけでなく自分からも恩返ししていかないとならないのだが、人と関わるのが苦手な上、住所も分からないのでお手紙を書いた画像しか送れない。

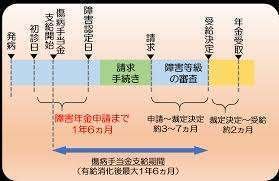

そして2024年4月9日、初めて「自閉スペクトラム症」で障害年金を申請。

前回、2020年頃に「ポンぺ病」で申し込んでいたのだが、通らずじまい。なぜなら、今みたいにお手伝いをしてもらっていなかったからだ。

例えば、乗降の際に肩を組んで歩いたり、現状(主に苦手な部分)を支援員や家族など打ち明けられる人に伝えたり。

実際、疲労については自閉スペクトラム症とも関連している。

なぜなら、行き過ぎたこだわりの強さと完璧主義で神経を全て使ってしまうからだ。全体を見て動くのは大の苦手だ。また、他人のことを過剰に気にしてしまう。適当に流せれば問題無いのだが、流せないのだから余計に気疲れ。

正直、申請の前にそれを職員に話すべきだった。同行してくれた職員さん、本当にごめんなさい。

色々ドタバタもあったけど、5月9日、年金事務所に再度訪れ、診断書を提出。担当の人が受理してくださり受付完了。あとは認められるのを待つだけ。

その間にできることはないのかね。それを今日から取り組もう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?