「チャンスで一本が出なかった」というワードを使わないようにしているワケ

このnoteは、東大野球部に学生スタッフ兼アナリストとして所属する私、齋藤周(Twitter→@Amapenpen)が、日々の練習内容や気づいたことをメモしておくためのものです。

フレッシュトーナメント

リーグ戦が終わり、今週の火曜と水曜には新人戦にあたるフレッシュトーナメントがありました。

初戦の早稲田戦では5-6、次戦の慶應戦では0-2と、接戦ではあったものの勝利はできませんでした。ここを勝ち切れるかどうか、というところがやはりテーマだと思います。

ただその中でも特に、長打がたくさん出ていたのはすごいなと思いました。リーグ戦では長打を出したいと思いながらも10試合で8本しか打てなかったのですが、フレッシュでは2試合で5本です。秋に向けて明るい材料でした。

「チャンスで一本が出なかった」

さて今回は、僕が最近ふわっと感じていることを書いてみようと思います。

よく試合後に「チャンスの場面で一本が出なかった」というコメントを聞くことがあります。

これはもちろん間違っていなくて、「あそこのチャンスの場面で打てていれば勝てたのに」という試合は頻繁にありますね。

しかし個人的には、こういう言葉を言わないよう気を付けています。というのも、それは「意識してできる度合い」がきわめて低いからです。

打者は当然ながらみんな打とうと思って打席に立ちますし、ヒットが求められるチャンスの場面ならなおさらでしょう。それでもヒットが出たり出なかったりするわけで、もうここは完全に確率論の話です。

仮に3割打者であったとしても、3打席連続で凡退する確率は34%あります。よってチャンスで3割打者に回る場面が3回あった試合でも、1/3くらいの確率で無得点に終わるわけですね。

なので、チャンスで運悪くヒットが出せなかったことを責めるのではなく、「そのうち1回くらいは犠牲フライなどヒット以外でも点の入る1アウト3塁を作れなかったのか」などと次につながる反省をすべきだと思うのです。

こうすると「1アウト3塁にするために盗塁を仕掛けられる場面はなかったか」とか逆に「0アウト2塁のときに追い込まれても送りに行くべきだったのではないか」とか、意識して実現できる反省が出てくるのですね。

「意識してできる度合い」

「意識してできる度合い」は非常に重要な観点だと思っていて、練習の際にもよく話題になることがあります。

たとえば長打を出せるチームを作りたい、となったとして、それをただ意識するだけではなかなか実現しません。

長打を出すには打球速度を上げなければならない、よってスイングの強さを出すためのフィジカル面と、ボールを精度良く捉えるためのメカニクス面を向上させよう、みたいにすると少しわかりやすくなりますね。

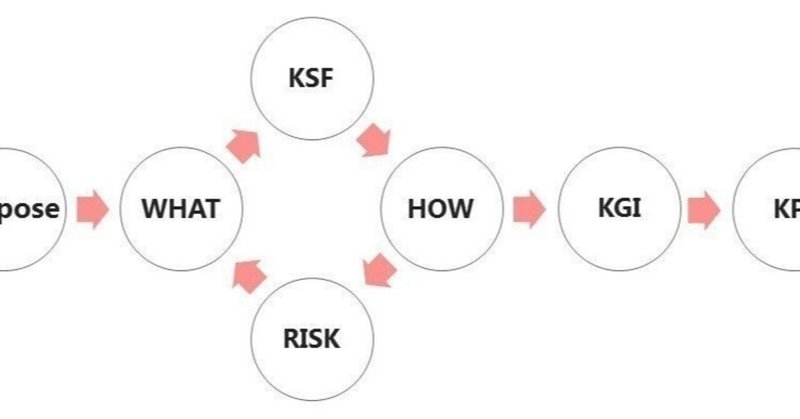

さらに「スイングスピードはこのくらい必要で、スイングスピードを向上させるにはこういうトレーニングが有効だ」とか、「メカニクス面で打球速度が速いバッターに共通するポイントはこことここだ」みたいにできると、「意識してできる度合い」がだいぶ高まるはずです。

このようにして、試合での結果という抽象的な課題を、「意識してできる度合い」の高い具体的な課題に落としていくのが指導する側の役割であり、データアナリストの役割でもあると思っています。

問題の所在を見極める

もちろん1塁までしっかり走るとか、カバーリングにいくとかは「意識してできる度合い」が高いことなので、きちんとやっていない場合には厳しく指導することも必要でしょう。

しかし、「意識してできる度合い」が低いものについては、そもそも技術的に足りていないのか、技術的には足りているが確率論的にうまくいかなかったのか、というところをしっかり見極めなければいけません。

そして技術不足なのであれば、どうしたらそこを改善できるのか、「意識してできる度合い」が高い要素で説明する必要があります。

そのためにも、教える側が勉強を積んで、たくさん引き出しを持っておかなければならないなー、と思っています。かくいう僕も全くできていないので、がんばります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?