東大野球部で実感している「個々の技量差を覆すために重要なモノ」

このnoteは、東大野球部に学生スタッフ兼アナリストとして所属する私、齋藤周(Twitter→@Amapenpen)が、日々の練習内容や気づいたことをメモしておくためのものです。

「1勝だけでは面白くない」

いきなりですが今日のネットニュースで、副将を務める井上慶秀選手についての記事がありました。

記事の最後にもあるように「1勝だけでは面白くない」という言葉が、現在のチームみんなの本心だと思います。

より高いところを目指して、日々の練習に求める水準を上げていけるように頑張ります。

さて、野球でよくある議論のひとつが「初回で先頭打者が出たとき2番打者にどういう作戦を指示するか」というものです。

バントするのか、それとも普通に打たせるのか、あるいは盗塁するのか、いろんな考えの人がいるところでしょう。

しかしこうした戦術選択の際には、戦術レベルの視点だけではなく戦略レベルの視点がすごく大切だと思っているので、今回はそこについて書いてみようと思います。

個々の戦術を戦略レベルの視点から考える

仮に初回0アウト1塁で送りバントを選択する場合、「ロースコアかつ接戦のゲームプランを立てている」ということが条件になると思っています。

なぜなら、送りバントをした時点で複数得点できる確率は下がってしまうからです。

仮に初回に2点取ることを考えるなら1人目のランナーは関係ないですから、送りバントはアウトを相手にひとつ献上するだけのプレーになってしまいます。

よって、送りバントを選択する時点で複数得点ではなく1点を目標としているわけで、ということは1点勝負の試合を想定しているべきなのですね。

なので、例えば六大学ならば「第1戦でエース同士の対決であり互いに多くの得点は望めないのでロースコアの試合で勝つ」という戦略があるときには、送りバントの選択が合理的だと思います。

このようにして「事前に作ったゲームプラン等の戦略レベルから戦術を導き出していく」というアプローチを取ることが、「戦術選択を戦略レベルの視点から考える」という言葉の意味になります。

戦略レベルで考える「初回0アウト1塁」

また、このように戦略レベルの階層から考えることで、打順なども論理的な組み方をすることができます。

例えば先ほどのようにロースコアのゲームプランを立てており、初回0アウト1塁でバントをするならば、1番打者を選ぶ際に重視すべき指標は足の速さよりも出塁率だと言えるでしょう。

盗塁を仕掛けるわけではありませんから、走力よりも出塁することに比重を置くべきだということです。

逆にそこそこ点を取られるというゲームプランを立てており、2番打者にヒッティングをさせるならば、2番打者を選ぶ際の指標として走力も重要になってくるでしょう。

仮に内野ゴロを打ってもゲッツーを免れることができますし、ゲッツー崩れで1塁に残った後に盗塁を決めれば1アウト2塁になるので、送りバントと同じ形を作ることができます。

1番打者に走力があり0アウト1塁からでも盗塁を仕掛けるならば、2番打者に置くべきは「三振が少なく右方向に狙って打てる打者」ということになります。

なぜなら、盗塁を仕掛けるまで基本的に待つわけなので、2ストライクに追い込まれる場面が必然的に多くなるからです。もしここで三振してしまうなら、余計なリスクを取らずにバントすればいいのです。

このようにリスクを負いつつ盗塁で2塁を狙うということは、2番打者の打撃行為で少なくとも3塁にランナーを置くことが目的なわけですから、2番打者には意図して進塁打を打てる選手、すなわち狙って右方向に打球を出せる選手をおくべきだとわかります。

いかに優れた戦略を立てられるか

このようにして、勝つための戦略をしっかりと練っておけば、戦術レベルのあらゆる選択において選ぶべき選択肢は論理的に導かれていきます。

なので逆にいうと、相手との実力の関係性などを正確に把握し、いかに洗練された戦略を作ることができるか、というところがめちゃくちゃ大切だなと思っています。

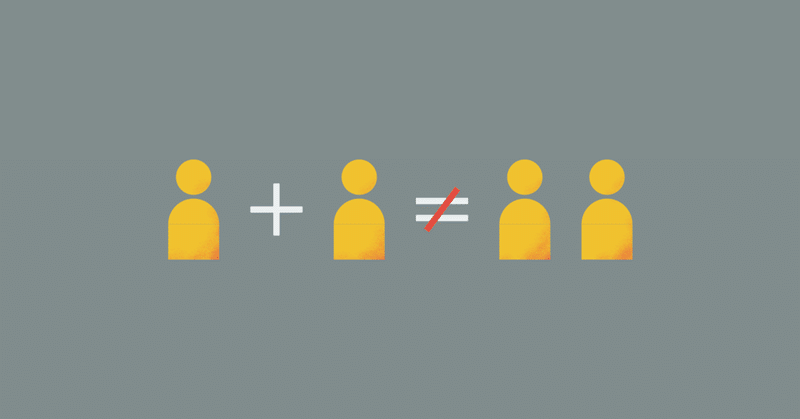

さらに、その戦略を選手1人1人が深く理解し、試合中のあらゆる判断の価値基準として用いることができれば、1つ1つのプレーという「点」が戦略を介して繋がることで1本の「線」となり、個々の技量差を覆せるのはないかと思います。

データアナリストとしては、秋のシーズンにおいて個々の戦術レベルでは勝てなくてもトータルで上回れるような戦略を立てるため、色々頑張っていこうと思っています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?