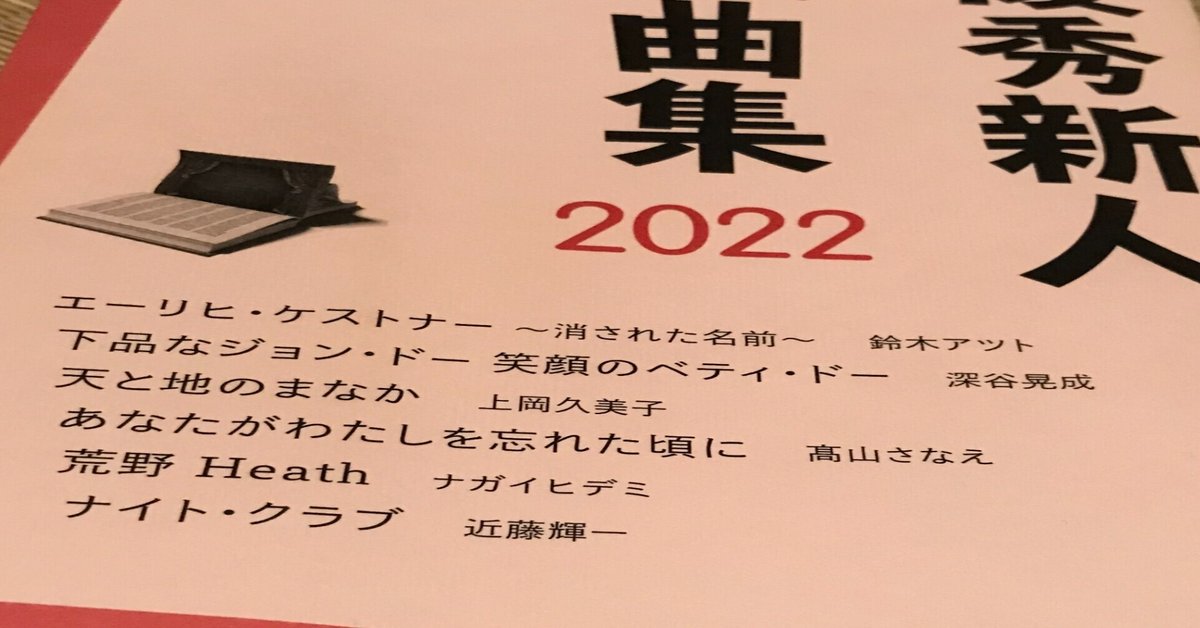

『優秀新人戯曲集 2022』ー第27回劇作家協会新人戯曲賞最終候補作を読んで

『優秀新人戯曲集 2022』を読みました。

この本は、第27回劇作家協会新人戯曲賞において、二次審査を通過した最終候補作が一冊の本として出版されているものです。

私はこれを2021/12/7にAmazonで注文をし、2021/12/9に自宅へ届き、2021/12/12の午前4時ごろまでに6作全てを読み終えたというところです。

さて、この本を読もうと思いましたのは、劇作家協会新人戯曲賞の最終審査会が2021/12/12にzoomウェビナーで配信されると聞き、どうせなら全て読んでから聞こうと思った次第でした。

関連しまして、私は第26回、つまり昨年度の劇作家協会新人戯曲賞における坂手洋二氏の選評を読み、大変深刻な問題があると思い、2021/12/09に日本劇作家協会宛てに抗議文をお送りしました。

この抗議文は、2021/12/12に行われる最終審査会での対応を求めるものではありません。

この件についての詳細は、ここでは記しません。

いま、こうして、このような文章を書き連ねているのは、抗議文を送ったことと、無関係ではありません。

私はこれまで、戯曲を読んで何か言葉を書くということをほとんどしたことがありません。知り合いの戯曲を読んでコメントする、ということはありましたが、こうして公に書いたことはありません。

批判をするからには、自分も同じように戯曲を読んで批評を書くべきだ、とは考えていません。立場は違って構わないからです。

けれども、私は、戯曲賞という営みを大切に思っていて、だからこそ審査員に対する批判をしていて、そうであれば私自身が、戯曲を読んで言葉を書くということの重みを、少なからず知っておくことには、意味があると感じたからです。

もちろんこれは、審査員が抱えるそれと同じものではありません。質も量も、まったく異なることでしょう。だから、無関係ではないながらも、密接に結びついているものではありません。審査員という立場の重みを、勝手にすりかえて、自分のものにするものでは、決して、ありません。

それはそうとして、最終審査会を聞くまでに書いておきたいと思いました。誰の感想にも影響されず、自分の思ったことを、書いてみたいと考えたからです。せっかくですので3日間という期間で読んで書くことを、自分のノルマにしてみました。

前置きはこのくらいにして。

まず、戯曲を読んで言葉を書くとすると、戯曲というのはどのように読むべきなのかと考えました。別にアドバイスをするためではないし、選ぶために読むわけでもありません。かといって、小説を読むように読むということもむずかしい。演劇を見るように読むわけにもいかない。

このように考えながら、そのままに読み、そのままに書く。とりあえず、この方向性で行こうと思います。そうなるかもしれませんし、ならないかもしれません。

※ネタバレを含む点がございます。ご了承ください。また、台詞の引用につきましては、優秀新人戯曲集2022におけるページ数を記しています。

優秀新人戯曲集 2022

全6作品を読んでの感想としては、たとえば読む前と読んだ後ではまるで世界が変わるような、まるで違う世界にいたのだと錯覚するような、あるいは、世界にはこんな作品があるのだと思えるような、充実した読書体験をもたらした作品はありませんでした。

一番面白く読めたのは、髙山さなえ『あなたがわたしを忘れた頃に』です。そのつぎに、上岡久美子『天と地のまなか』です。上演を見たらひっくり返るのかもしれませんし、読書体験としては得られなかったような、驚くほど充実した観劇体験が得られるのかもしれません。

それでは、各作品を読んで思ったことを書いていきます。

鈴木アツト『エーリヒ・ケストナー〜消された名前〜』

この作品は大変面白く読みました。どのシーンも読みやすく、台詞のひとつひとつが丁寧に書かれていて、とても筆力のある作家なのだと感じました。

舞台は主に戦前・戦中のドイツ。実在していた作家エーリヒ・ケストナーを主軸に、その周りの人たちや、時代に振り回されていく芸術のすがたを描いている作品です。芸術と政治という大きな二つの軸は、宮本研『美しきものの伝説』を思い出しました。

導入も上手で、暗記しようと芝居の台詞を書き写しているところを、ジャーナリストが批評を書いているのと間違えられる。そこから出会い、展開していくのは、もし史実だとしても導入に選んだことが素晴らしく、とても興味を惹きます。

現代において改めて取り上げる意味があるのかという点についても、よく考えられています。

ロッテ 女だからですか? 家の中のことだけ見てろって? (P.17)

ハンス 俳優だって1人の市民だ。労働者だよ。 (P.17)

レニ 私も最初はそう思ってた。でも、現場じゃいつも監督の言いなりよ。男社会の映画界じゃ、女優はただのお人形で、笑え、泣けって操られるまま、顔の筋肉を動かすだけ。 (P.30)

シュミット 希望が必要なんだよ、苦しい状況だからこそ。君は最近、映画見に行ってないだろ? 今、映画館はどこもいっぱいだよ。みんな現実を忘れたいんだね。 (P.50)

こういった台詞の数々は、現代にも通じるものであり、考えさせられるものです。一方で、わざとらしいとも感じました。コロナ禍における芸術の苦しさ、世間の閉塞感、現代のジェンダー意識、そういったものをわざとらしく台詞に書いているようにも思いました。

けれどそれは、私側の問題であるようにも思います。作家が関連書籍をしっかり読み込んで、読み込んだ者だからこそ浮かび上がってくる、この人はここでこう言うだろうという台詞が、緻密に書かれている作品です。現代性をわざとらしく感じるのは戯曲の瑕疵ではなく、私が不親切に読んでいるのだと、そう思わせるだけの筆力があります。この時代、この人物たちだからこそ感じた孤独性、寂しさ、葛藤がありありと見えました。

ですが、ここまで言って6本中の2本にも挙げなかったのは、ラストに賛成できなかった、いえ、拒否感すら覚えてしまったことにあります。

戦争が終わり、ケストナーがロッテに励まされ、希望が見える。これに私は賛成できません。

ケストナーは終盤、レニに対してナチスの映画を撮っていたと批判する。レニから私を追い出したいのは私を見ていると鏡の中の自分を見るようだからと指摘される。レニの首を絞める。

直前にこのような行動をとった人物が、奥さんがいながら沢山の女性を誑かした人物が、そばにいる女性に慰められるラストというものが受け入れられませんでした。それは劇中でレニが、名前が消されても罪は消えないと指摘している通り、批判的に描いているとも見えます。どうにもならなかった、どうにもならないということを描いているようにも見えます。現代においてさえ、その苦しみは通じているのだと言っているようにも見えます。

けれど、それは私が一歩引いて考えた想像です。劇世界でこの男が報われているということが、まるで罪を洗い流しているかのように感じたのです。重要であるのは、これは実在したケストナーに対してではなく、あくまでこの作品世界におけるケストナーにということです。感動的なラストであることが、美しいラストであることが、隣にたった今人の首を絞めていた男を無条件に肯定してくれる女性がいて光が見えることが、どうしてもこれは、こんなふうに観客を感動させて締めくくってしまうことは。今こうして書いていても、胃が痛くなるくらい、拒否感を覚えてしまうものでした。

しかしこの拒否感は、この戯曲の価値をまるごと否定するものではありません。多くの人に読まれ、多くの人に上演が見られる価値のある作品だと思っています。

深谷晃成『下品なジョン・ドー 笑顔のベティ・ドー』

登場人物がすべて何かのタイトルのような名前であり、戯曲としては、その略称が役名として台詞の上に表記されている形でした。これは読み物としては中々読みにくいな、と思うものの、興味深いものでした。

たとえば、「時をかける処女(原題:VIRGIN)」という役は、男にキスをされるとタイムリープをします。このように性質をそのまま現すものでもあり、物語としての役割を現すものでもあります。それぞれのアイデアも非常に面白いものであり、よく練られていると思いました。

全体を通して感じたものは、現代における多様性です。さまざまな性質をもった名前のない登場人物たちが、その性質をありのままに許容されている。無条件な肯定ではなく、それぞれが背負った物語のままそこに居るということが許されている。その意味で、アイデアがしっかりと物語を立ち上げています。

ですが、上演を見ればこれはきっと面白いのだろう、という感想でもあります。読み物としては、タイトルたちが居ることの質感を尊いものとはあまり感じ取れませんでした。

例えば、「七つの大罪」の役が、状況に応じて、七つ大罪の一つを指摘されます。

時かけ 色欲だ。色欲。七つの大罪の一つ色欲

背景に文字。

『七つの大罪 色欲』

「大罪」、文字に合わせてカッコいいポージング。

文字が消え、元に戻る。 (P.72)

このやり取りが大罪ごとに毎回行われるのですが、しつこいと感じてしまいます。上演においては、魅力のある俳優が演じることで、ワクワクとさせられるのかもしれませんが、文字を追う限りではつらいものでした。

また、ラストが男の情熱的な長い告白で押し進められていく点なども、受け止めづらく、この作品全体が描いている空気感を戯曲のみで共有することは難しかったです。

ただ、この点については、作者の希望通りの書式で掲載されていないと書かれていましたので、その影響がある可能性を否定できません。

もう一つ、タイトルについて、ジョン・ドー、ベティ・ドーは名無しの権兵衛という意味として、男性と思われる方に下品、女性と思われる方に笑顔と付いていることに、私は少し違和感があります。ラストのことも含め、「ダメな男」のフェティシズムが強くあるように感じてしまいました。

いずれにしても、読み物としてはあまり面白く読めなかったというところになります。ですが、先に書いたような多様性や、物語が居るということの質感が、舞台として立体的に立ち上がり、愛おしく感じられるような上演であれば、とても価値のある作品であると思います。

上岡久美子『天と地のまなか』

詩人・原民喜の生涯を描いた作品。不勉強でありますが、その作品を読んだことはありません。ですが、読んでみたいと思えました。それだけで十分に価値があります。でも、それだけではなく、戯曲として、非常に読み応えがありました。

全体を通して感じるのは、さみしさと、浮遊感。現実と非現実、生と死のあいだに浮かぶ、「詩情」のようなものがあって、それを肌に感じながら読めました。生の舞台ではなく、戯曲でこれだけの臨場感があるというのは相当な筆力があると言えるでしょう。

すこし気になったのは、第9章です。遠藤の身の上話が、全体の中で浮いているように思えました。それは戯曲の持つリズムとしても違和感があり、また、意味としても、民喜が父のことを思い出すというきっかけ以上のものを感じられませんでした。もちろん、ラストに向けて遠藤とU子の話がピックアップされていくわけですが……それについても、序盤は大久保が残された者の主軸のようにも見えており、戸惑いがあります。ラストが少しカッコよく締められているのも、何かこう、ある演劇の作法によってそうなっている感じが否めません。それまで読んできた原民喜という人物像からは、このように締めくくるだろうか、という違和感があります。

とはいえ、没後70年に際して書かれた評伝劇として素晴らしいものであることは疑いようがなく、全体の7割以上が充実した読書体験であり、読んでよかったと心から思えた作品でした。

髙山さなえ『あなたがわたしを忘れた頃に』

一番面白く、最も戸惑った作品です。

まず、替え歌から始まるというところで、「エッ」と声を出してしまいました。これは、演劇において、替え歌がしばしば無許可で行われているということに苛立ちを覚えていたという、極めて個人的なものからです。上演や戯曲掲載にあたっては許可を取っているものと存じます。

基本的に「エッ」の連続で、読みながら何度も笑ってしまいました。男性が妊娠できるという設定まではともかく、そこから妻のおじいさんが生まれてくるという、予想もつかない展開になります。リングで出産をしたり、宇宙へ行ったり、看護師がヤンキー口調だったり、読んでいて飽きません。舞台で見たら笑いが絶えないのだろうと想像が広がります。

全体を通して描かれているのは、現代における「地に足のつかなさ」であると読みました。目の前ではどうしようもないことが広がっていて、どうしようもないことに笑うしかなくて、わたしは他の誰かにはなれなくて、そんな寂しさが回り回っていく日々の中で幸せに感じられるようにという祈りが込められている、そんな作品のように思えました。

一週間のなかには沢山の星があって、けれど、そこに地球はない。この作品を読んで、そんなどうでもいいことを思いました。けれどそれが、宇宙と一体となるようなスピリチュアルな形ではなく、まるで宇宙に行ったかのように一週間を感じられる。これは演劇という時間と空間を目の前で自由に飛び越えることのできる表現でこそダイレクトに響くもので、最も上演を見てみたいと思えた作品でした。

ナガイヒデミ『荒野 Heath』

もっとも、どう受け止めればいいか分からない作品でした。

最初は、現代における「迷惑な老人」が描かれます。現代のコロナ禍をそのまま描いているわけではなく、性質を少し変えて、「あれ」という言い方をします。二週間ルール、潜伏期間などの台詞も出てきます。

老人の言葉が旧字体で書かれていることなどは、読み物としては興味深いものです。

この作品のキーワードとしては、「家父長制」「ムラ社会」「認知症」だと思って読みました。構成としては長女と次女に追い出されるという点でリア王、獣になる点で山月記が、参照文献にも書かれている通り、下敷きになっています。

さて、「きちがい」となっている老人も、家父長制・ムラ社会の重荷を背負わされた被害者でもあり、その苦しみや孤独が描かれています。読み応えはありました。けれど最終的に、では、私はそれを読んで、何を思えばいいのか。もちろん大前提として、何を思えばいいというものはありません。ですが、その戸惑いが、戸惑いのまま終わってしまいました。それこそが本質であると言われれば、返す言葉もありませんが。

言葉を選ばずに言えば、「言い訳」じみて聞こえたということでもあります。"若者"に属する私は、二人の娘のようにこれから行く道を想起するものでもありません。あまりにも遠いもので、そもそも、家父長制やムラ社会を強く感じて生きてきてもいません。そういった私のような若者を批判的に描いているようにも見えません。知って欲しいということであれば言い訳に聞こえるわけですが、それが主旨であるとも思えません。では、と考えたところで、何も出てきませんでした。以上のようなかたちで、私はこれを読んで、一本の作品として面白いとは思えませんでした。

また、戯曲として気になった点がいくつかあります。ひとつ目は以下の父の台詞です。

父 食ふもんがないんぢゃ、どうしたらええかわからんのぢゃ。お母さんに助けてもらひたいんぢゃ。特養を「退院」させて、元どほり一緒に靜かに暮らしたいんぢゃ。 (P.228)

この「退院」は、父が特養を病院と同じようなものと勘違いしていることから、この表現になっているのが分かります。しかし、果たしてそれは、父の発する台詞の中で「」がつくものでしょうか。父が自らの病に自覚的に、あえて狂気を演じているものとして読むこともできますが、この部分だけが不自然に「」付きであることに強烈な違和感がありました。

また、「あれ」という台詞に傍点がふられていることも違和感でした。「あれ」という言葉が出てくるその文脈のなかですでに、読むものには傍点が見え、理解できます。余計なノイズであると感じました。

もう一つ、引用文献が書かれており、誰々の台詞で引用ということが書かれています。しかし、どこの台詞がどの部分の引用ということが分かりません。これは読み物として大変不親切といいますか、不誠実であると私は感じました。

とはさまざま言いましたものの、私が"若者"であることや、上の世代に対する怨恨が深いことが目を曇らせており、人によっては、あるいは世代によっては、とても切実に感じられる内容であるのかもしれません。

近藤輝一『ナイト・クラブ』

まず、数ページ読んで、演劇のダサさを自己批判される。私はこういう作品が好きではありません。よく見た、とも思います。一方で、これが関西で上演されることの面白さも想像します。老舗の劇団が面白くもない芝居をずっとやり続け身内が見に行って当たり障りのない感想を言っていることに嫌気のさす関西だからこそ、面白く思えるということはあるでしょう。それは、私が関西でべろべろガンキュウ女という劇団を見たときに感じたものが、まさにそうでした。ただ、最初はそれを思い出しましたが、次第に離れていき、どちらかと言えば匿名劇壇を彷彿とするものでした。しかし匿名劇壇は上演を何度も見たことがあり、黄色団の上演を見たことはありません。そうである以上、比較しても意味がないことですので、彷彿としたということまでに留めておきます。

全体としてはラブストーリーのオムニバスのような形になっており、その間に演じる人々のシーンが挟まれます。

そして、正直なところ、ずっと面白くありません。最初から最後まで面白いとは思えるシーンがほとんどありませんでした。ですが、エモさを抑制しているという意味で、意図的であるとも思えます。

男 多分ね、同情できないことであふれてるんだよ。世の中。

女 それはそれでつらいね。

男3、立ち上がり、

男3 同情しなくていいよ。

男、立ち上がり。

男 させてくれよ。 (P.290-291)

この部分にも現れているように、特に感情移入もできないようなシーンの数々が、同情できないということに繋がっているのでしょう。そして、ここからラストにかけて、少しエモくなっていきます。しかし、最後の最後でそれを裏切る、空虚感のあるト書きが書かれています。

このように考えてみましても、とてもスマートに書かれていると思います。けれど、それを踏まえても、面白くはない。序盤で白けさせられたメタが、あったからこそ何かが伝わったと思えるには至りませんでした。とくに面白くないシーンを沢山読まされたという感覚は拭えませんでした。

最初にも述べたように、関西でこれを見ることの面白さはあると想像ができて、これから人気劇団となっていくのだろうという力強さを感じました。

というわけで、書き始めてから間に睡眠を挟み、2021/12/12の17:05に書き終えました。

2021/12/12、17:30開始の最終審査会を、聞いてまいります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?