超短編小説|壁に耳をすますとき

一日の中で日常を忘れることができるのは、音楽を聴いている時だと思う。日々の暮らしに忙殺されるなかで、そのひと時だけが疲れ切った体に潤いを与えてくれる。ゆっくりとした時間の流れを許してくれる。

それは、ポップスでもいいし、ジャズでも、クラシックでも、ロックでもよかった。とくにジャンルは問わなかった。とにかく音楽を聴く行為こそが僕にとっての密かなぜいたくだった。

トントントン。トントントン。

目を覚ましたのは、隣の部屋の住人の音だった。ざらざらとした白い壁のむこうから、それはたしかに感じ取れた。釘を打ち込むような音だった。DIYでもしているのだろうか。

壁に耳を当てると、それが大きくなるのを感じた。小刻みに音を奏ででいる。まるでキツツキが、木の幹をつついているような繊細な音色だった。

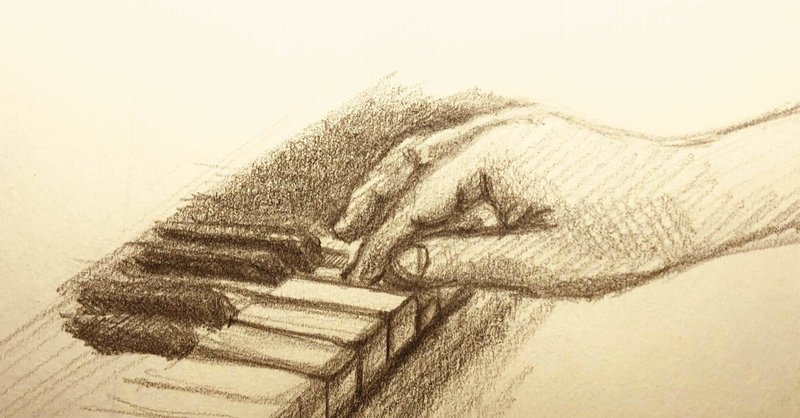

しばらくすると、キツツキの演奏会は幕を閉じ、ピアノの音が聞こえてきた。僕はそれを聞いて、うっとりした。壁の向こうには、コンサートホールが広がっているような気さえした。

壁の音を聞くのは、僕の日課になった。毎朝起きると、釘の音からはじまり、やがてピアノのメロディが聞こえてくる。いつもこの流れだ。

どんな人が弾いているのだろう。若い女の人だろうか。僕は想像をふくらませた。

聞いたのは、音楽だけではなかった。生活音も聞いた。まな板で食材を刻む音、掃除機をかける音、ギシギシと古びたアパートの床を歩く音...。隣から聞こえてくるあらゆる音すべてを聞いた。自分でもそれがおかしいと分かっていながら、密かな楽しみとなっていた。しかしそんな日々も、まもなく幕を閉じようとしていた。

壁の音が聞こえなくなったのは、セミの鳴く暑い夏の頃だった。僕は実家に帰省をしており、ふたたびアパートにもどると、それはたしかに消えていた。

そして、その次の日も、さらに次の日も、壁の音を聞くことはなかった。

思い返せば、不可思議なことがあった。実家から戻ってきた日、隣の家のドアの前に、小さな本棚が置かれてあったのだ。ふつう部屋に置いてあるものが外に置かれているのはおかしい。何かが変だ。

僕は、居ても立っても居られなくなり、上の階に住んでいた大家さんに尋ねてみることにした。すると、答えは意外なものだった。

「あそこのお婆さんはね、1週間くらい前に亡くなってしまったんだよ。昔はピアニストで活躍してた凄い人だったんだよ」

大家さんによると、隣に住んでいたお婆さんは生涯未婚で身寄りがいなかったらしい。作曲家としても活躍していたが、老化とともに曲が書けなくなり、ひっそりと暮らしていたそうだ。

僕は階段を下り、自宅のドアの前までもどった。すると、隣の家の前には、まだあの本棚が置かれていた。

捨てられるくらいなら、もらってしまおう。僕はそう思って、自宅に運び入れることにした。

部屋の空いたスペースに本棚を設置をした。よく見ると、それは少しもろかった。いちおう釘が打たれているが、奥まではまっていない。少しだけ釘が飛び出ている。

僕は、押入れから金づちを手に取り、老婆が作った本棚にそっと釘を打ち始めた。

トントントン。トントントン。

今日は、ショートショート(超短編小説)を書いてみました。読んで良かったなぁと思ってくれた方は、スキを押して頂けると励みになります。

サポートして頂いたお金で、好きなコーヒー豆を買います。応援があれば、日々の創作のやる気が出ます。