【太宰治】処女厨太宰の不可解な女性理解【陰火】

『陰火』の中でもとりわけ『紙の鶴』が好きです。それは僕自身、処女厨だからです。

■概要

作品名:陰火

作者:太宰治

初出:文藝雑誌 第一巻第四号

出版年:1936年

■あらすじ

『陰火』は、『誕生』『紙の鶴』『水車』『尼』の4つの短編から成る作品である。

『誕生』では25になった主人公が帰郷するところから30になり子をもうけるまでが、『紙の鶴』では処女ではない妻を娶ってしまった男の苦悩が、『水車』では夫婦ではない男女が言葉を交わすことなく道を歩いている場面が、『尼』では退屈に過ごしている主人公の元に面識の無い尼がやってくる話が描かれている。

■太宰の不可解な女性理解

『陰火』は太宰治の女性理解がそのまま表れている作品である。太宰治の女性理解とはなにか、それは女性に対する『不可解』の観に集約される。

太宰にとって女とは『不可解』の塊なのである。決して男と交わらない、それ一個として全く独立した存在なのだ。

『誕生』では、以下に示すように主人公の妻が一月に渡り「秘密な入院」をした2年後に子を成したことが示唆されている。

そのとしの春に、妻が女の子を出産した。その二年ほどまへ、妻が都の病院に凡そひとつきも祕密な入院をしたのであつた。

「秘密な入院」からの出産という連動により妻が不貞を働いていたことは想像に難くない。そして主人公は敢えて“大がかりな誕生祝い”を行う。

生れて百二十日目に大がかりな誕生祝ひをした。

不貞、とは言えないが非処女という特性をもった話が『紙の鶴』に続く。『紙の鶴』では妻が処女ではなかったと知って愕然とした主人公がそのことを忘れるために、または溜飲を下げるためにあらゆる試作に及ぶ。

“おれのようなおとこ”に処女を捧げたことを歓喜している女が登場する小説を書き妻に音読させた

“いまに大作家になる”と、この小説により百年の後まで嘘つき女と世にうたわれるハメになると妻を脅した

妻の顔や脱ぎ捨ての足袋を見ないように努めた

途上の植物について考えた

二乗の公式を思い出した

人体の内臓器官の名前を列挙した

友人の家に赴き絵画の批評をした

友人と将棋をうった

友人とタバコをふかした

“さて、さて、”と意味もなく呟いた

紙の鶴を折った

主人公は妻が非処女であった事実を思い起こさないためにこれだけの行動を起こす。

『水車』では愛し合ってはいないが肉体関係をもった男女がお互い言葉を交わすことのないまま水車小屋までの道を歩くが、男のひっきりない思索を他所に女はすたとすたと歩いて行ってしまう。

以上の3篇から、太宰にとって女性は男の考えの他所で生きており、男はというと考えの及ばない女性に翻弄され、不可解を受用しようともがくことしかできないという理解が示されていることがわかる。

続く『尼』では、現実と空想が入り混じったような描写が続く。

面識のない尼が突然自宅に現れる

尼が寝息を立てると死んだ白象に乗った如来が現れる

如来と白象が消える

尼が二寸ほどの人形に変わる

尼という対象は他3篇と同じく不可解の表れとして描かれるが、その「不可解さ」はより激しくなり、いよいよもって現実なのか空想なのかその判断すらもつかない領域に踏み入れる。しかし最後、尼は人形という「男にとっても受容できるもの」に形を変える。

■処女厨太宰治と処女厨私と押見修造

性差は生物の観点に立てば性行の為に存在する。そして性行の可能性は女性を「処女/非処女」によって分類することをまた可能とする。

小山初代をモデルにした太宰の作品『東京八景』の中では以下のように吐露している。

私は女を、無垢のままで救ったとばかり思つていたのである。

まさしくこの後悔は『紙の鶴』と一致する。しかしこの後悔は一部の人間、とりわけ女性にとっては理解し難いものであると思われる。それは、「非処女である」という事実が、女性への責任へと転嫁されてしまう構造上仕方のないことだ。

しかし、処女厨をたらしめるのは論理でなく感情である。自分ではない、他の見知らぬ男に処女を捧げ、性行が日常にあふれる「当たり前」のものとなってしまった彼女たちに何を想うかは、全く各人の自由に委ねられる。とりわけ、非処女を隠して夫婦生活を送っていたとなると、その悲哀は現在から初夜まで遡ることすら容易く、エロゲー会社に故意に叩き割ったディスクを送りつける事件などが一つくらい起こったとしても全く不思議ではないのである。

「非処女」に対する感じとりかたは男女の間に断絶を生み、それは太宰の中で確固とした『不可解』として結実したことだろう。かく言う私も、これは論理ではなく感情の話だが、女性を自分と同じ生物であると認識することに苦心する。

太宰の時代と比較すると現代はジェンダーに対して寛容な時代となった。殊に、「男は〜な生き物だ。」「して、女とは〜」としたり顔で講釈しようものならジェンダーフリーの刃で傷を負うこと必定である。しかし、倫理の元で構築された論理から離れ、男性器の存在から「男」と焼き印を押され、またそのことに不可解を感じないまま生きてきた一人の人間として見渡すと、心の内では世界は男と女に二分されており、そこに断絶を感じずにはいられない。

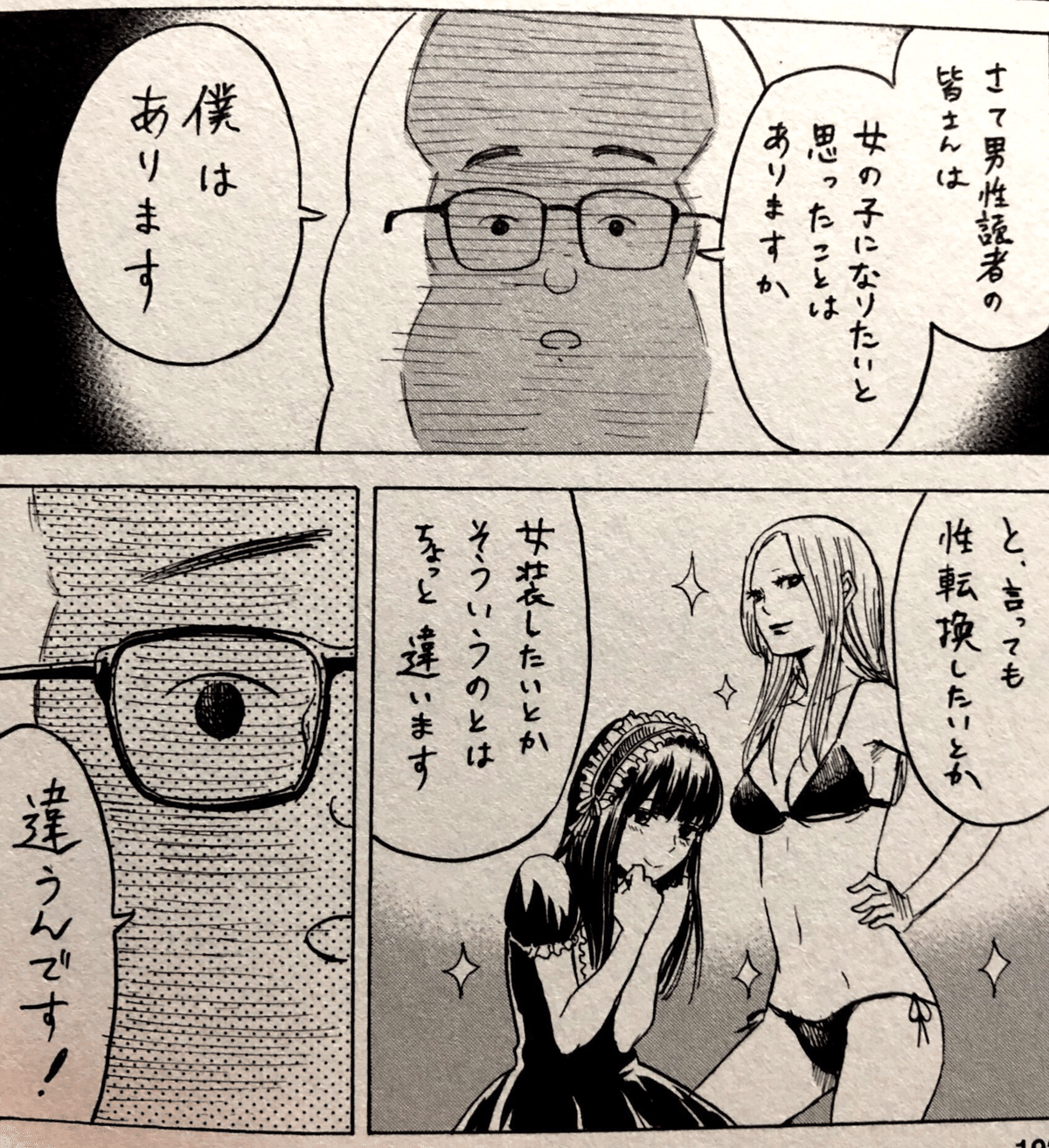

私は、漫画家「押見修造」のこの発言すらも、決して交わることのない男女の観故に、足りないものを、手に入らないとわかっているからこそ欲してしまう欲望の表れではないかと感ずるし、また、私も押見と同じように感じている心持ちでいる。

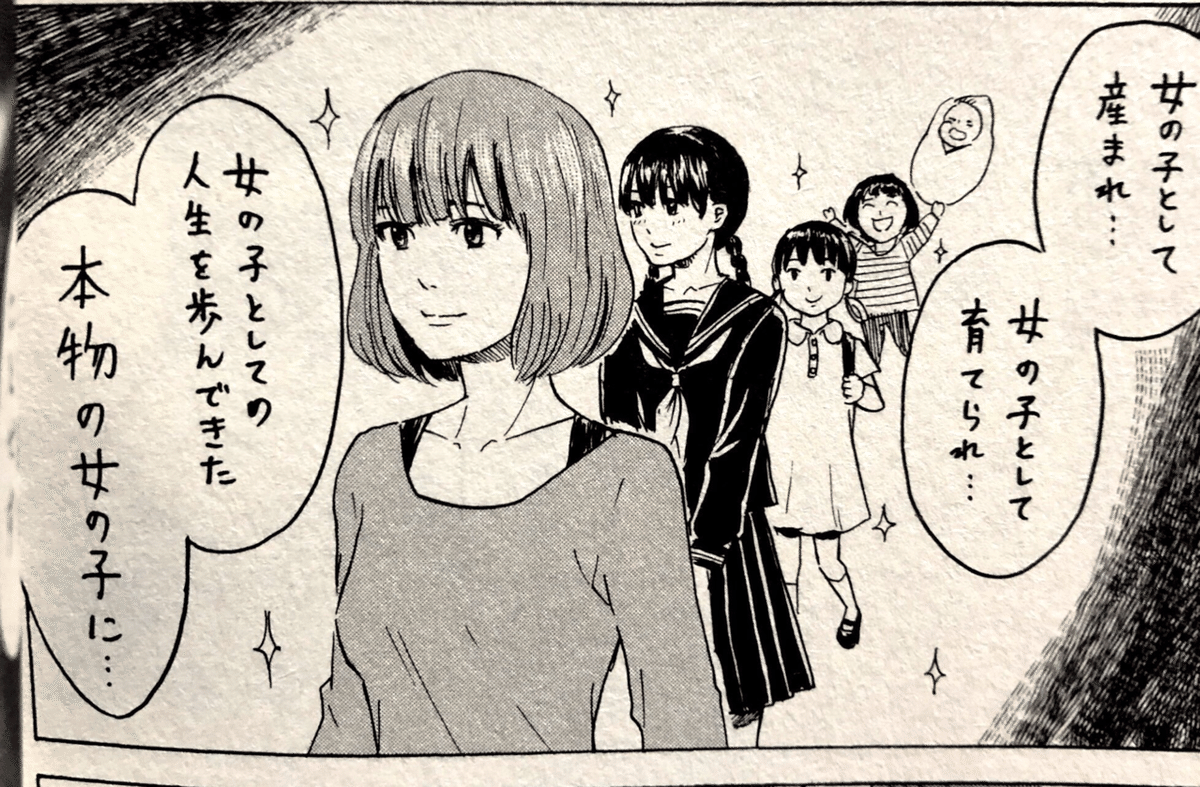

ここで押見の言うように“心の中から全て女の子”となった時、私はおそらく非処女に対するこの嫌悪感を忘れてしまうだろう、それは、太宰にとっても同じことかもしれない。

しかし、それでいい。女の子となり、不可解の中に溶け込み、外部から不可解と感じられていたそれが全く霧散した、そのことそのものが『女性』を生み出す。

そして、不可解を理解し、受容し、その一部になろうとするこのもがきが、男女を巡り合わせ、性行へと至るのだ。

でもお前は至りません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?