続・駄作と言う前に―ザ・ダムド『ミュージック・フォー・プレジャー』

このテーマは昨年ちょっと書いたのだけれど、納得がいかず削除したのである。今回仕切り直しのつもりでいきたい。ダムドを語る以上、このアルバムも取り上げなくてはとずっと思ってきたのであるが、なかなか踏み出せずにいたのはどういう切り口でいこうか、悩んでいたからである。しかしだ。悩むことはないのだ。これは会社の決算報告書ではない。利権が絡むのなら細心の注意を払わねばならないが、そんな気遣いをする必要のある世界に生きてはいない。1億2千万―30年後には1億人を割るようだが―の日本人のうち、2人か3人はこの閑文字を見て「なんか面白そうだから聴いてみようぜ」となるかもしれない。そうなったら御の字である。

ダムド、厳密にはオリジナル・ダムドとくると決まって1st『地獄に堕ちた野郎ども』―この邦題を見ると、つい笑ってしまうのは私だけ?―ばかりが挙がり、2nd『ミュージック・フォー・プレジャー』はまず注目されない、されてもダムドの数ある駄作の1枚(?)、と今までされてきたのではないかと思い込んできたのだが、先日珍しく(!)Twitterを覗いてみたら、『ミュージック・フォー・プレジャー』には意外なほど、肯定的な発言を発見できた。私はおお!となった。しかし1stに比べるとやはり圧倒的に注目されていない・・・・。この稿を書く直接のきっかけは、このTwitterなのであった。

オリジナル・ダムドは1stだけでなく、『ミュージック・フォー・プレジャー』も含めて、2枚で1セットとして考えたいと思うのだ。1992年、ダムドの1stが初めて日本でCD化されたときのライナー・ノーツで小野島大氏が語っておられたように「ダムドを、いやパンク・ロックを語る際に、ブライアン・ジェイムズ在籍時の2枚のアルバムは欠かせない」のである。そして私自身、初めて聴いたときから30数年。いや、これも悪くはないんだぜって思えるのである。もちろん1stに比べれば落ちるだろう。しかしだからはい、サヨウナラでは悲しい。私もかつて「これは駄作だよ」という世評を鵜呑みにしてなかなか聴こうとしなかった。今回の稿はそんな自分への自戒の念も含まれている。

私は今、以前ザ・スターリンについて記した記事の中に登場させた、かの『trash』を聴かせてくれた後輩の彼との会話を思い出している。彼の家で大量のレコードを見せられたときの会話である。

「ダムドは、まあ1枚目だけでいいっすわ。あとはベストをちょこちょこっと」

彼はパンクにめっぽう詳しかったのだけれど、ダムドに関しては1枚目以外となると、途端に素っ気なくなるのであった。

「いや、他にも味のあるやつは多いぜ」

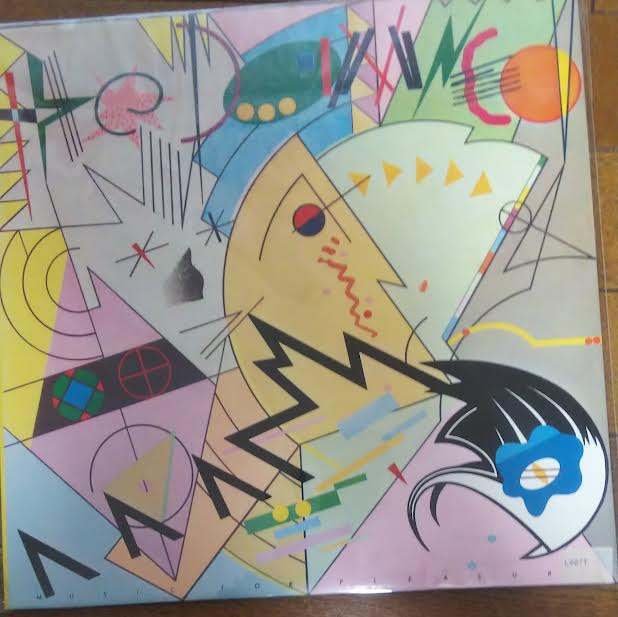

私は彼に珍しく反論をした。彼は意外だと言わんばかりな反応を示した。「2枚目って、あの、カンデンスキーみたいな画のやつですかい?」

彼は、あのジャケットだけには認識があるようであった。

「そうあれだよ。曲の出来はいいんだよ。音の録り方・・・・っていうか、プロデューサーがへまったんだな」

「誰でしたっけ?ええっと」

「ニック・メイスン」

「そうだそうだ。フロイドの。あれ、スティッフが、EMIに配給まかせてたすからね。正しくはアイランドにEMIの流れなんすけど。その流れであのタイトルにしたんすよね。EMIの廉価盤のレーベルの名前がミュージック・フォー・プレジャーだったから、それを安直につけたんすよね。フロイドもハーヴェスト・・・・あれも配給はEMIだったから話が行ったんすよね。最初はシド・バレットだったけど」

彼は、実際のアルバムは聴いてはいなかったようだが、文字から得た情報量はものすごかった。

「良く知ってるなあ。それなのに、音は聴いたことないのかい?」

「そうなんすよ。なんか、駄作だって聞いてたし。ならすぐに聴かなくてもって」

そのくせ、彼はダムドの1stならすでに廃盤となっていたステッィフ・レーベルのレコードを、さらにはアナログの日本盤、他にも3~4枚所有していたのであった。

「レコードは、何枚持っていてもいいんですよ。これ、あと20年も経ったらすごいプレミアつきますぜ。金に困ったときにしかるべき場所に売ればいいんですよ」

「しかるべきって、どこだい」

「たくさんありますよ。廃盤専門の店とかでもいいですし・・・・」

彼はにやりと笑った

「俺の勤め先も、ですからね。よろしくごひいきに」

「この廃盤の奴は、聴いてたら痛むだろう。いざとなって売ろうってなったら」

「大丈夫っすよ。これは保存用ですから」

彼は別の棚からもう2枚を出してきた。

「このディーモン盤は、音悪いんすよねえ。でも、元の音も相当なもんすから、まあいいかなって。聴くときはもっぱらこれっすね。けど聴くなら西ドイツのこれっすね。ステッィフのマークまで再現されてるし。ジャケもきれいだし」

「いや、俺もうCDとか持ってるし、いいよ」

本心を言ってしまえば、私はかようにたくさんのレコードを所有している彼が羨ましかったのである。

「でも、やっぱ1stにはかなわないっしょ?」

「そりゃあ、まあね。けど、まるっきりダメなわけではないぜ。ちゃんと聴けるよ」

ダムドの話はここで終わった。あれから彼が『ミュージック・フォー・プレジャー』を聴いたかどうかはわからない。ダムドの1stを複数枚所収するほどのパンクのマニアであった彼であっても、『ミュージック・フォー・プレジャー』は聴いたことがなかったのであり、それだけこの作品が軽視されている証左となると思い、長々とここに記したのである。

当事者にとってはどうであろうか。2005年に来日した際のデイヴ・ヴァニアンの発言にはこうある。

「気に入ってないってわけでもないんだけど・・・。もともとコレはシド・バレットにプロデュースしてもらう予定だったんだ。その頃シド・バレットは既にちょっとイカれてたけど、快くプロデュースの話を承諾してくれてね」

「でも、結局、無理になっちゃってね。代わりにピンク・フロイドのドラマーがプロデュースすることになったんだけど、あまりしっくりこなくて」「・・・・目新しいことがしたかったんだよ。シドとならそれまでと違うアプローチが実現できそうな気がしてね。ダムドが持ってるRAWな部分やエキサイティングな面は残しつつ、違うやり方を試したかったんだよ」

「この後にブライアンが脱退してしまうんだけど、これを作り始める時から既に彼はやる気をなくしてしまってたんだよ。・・・・メンバー間のぎこちなさが出てきてしまって、作っててもどこか全体的にしっくりこないところがあってね。素晴らしいアイデアがつまってるアルバムなんだけど、それが完成とまでいかなくて少し残念に思えたな。いい曲がたくさん入ってるから、もっと突き詰めたかったし、もっとうまく出来たはずなのにってのが本音だね」[1]

やはり肯定的ではない。だが、全面的に否定しているわけでもない。彼の発言からは傑作になる可能性があったのに、という未練が透けて見えてくる。ではもう一人。ブライアン・ジェイムスの発言を拾ってみよう。2006年、ブライアンは『DOLL』のインタヴューに『ミュージック・フォー・プレジャー』の時期についてずいぶんまとまった発言を残している。

「パンクとはまったく無縁の人―ニック・メイスンのこと―引用者―と一緒に仕事をするというのは、ある意味では賭けだと思ったけど、残念ながら、その時点では彼はPINK FLOYD以外の音楽をプロデュースした経験はあまりなくて、プロダクションはひどいものだった。また、曲によってはまだレコーディングする状態にまで完成していなかったものもあった。だけど、当時のレコード会社、スティッフ・レコーズは次のアルバムをすぐに出せ、と凄くせかしてきたんだ。だから結果として、俺たちはバンドとして準備不足だったし、曲も未完成だったし、ニック・メイスンはプロデューサーとして経験不足だったということで、悪条件が重なった実験的なアルバムという感じになってしまったんだ。もちろん、実験的な要素を多く入れたかったわけだから、新しいことにも挑戦した。それが発表された当時は、みんなをがっかりさせてしまったわけなんだけど、不思議なことに、最近ではそれが高く評価されているというじゃないか。2ndアルバムがDAMNEDの作品の中では一番良かった、なんていろんな人によく言われるんだ、最近。おかしな話だな、と思うよね。時の流れがアルバムを成熟させてくれたのかな」

「76年半ばから77年半ばまでのロンドンは最高だったよ。それぞれに独特の主張を持ったグループが次から次へとどんどん出てきたんだから。だけど、77年半ばを過ぎると、物まねバンドが多くなってきた。みんなが同じ服を着て、最早それは反逆じゃなくなってしまっていた。誰ももう何も新しいことをやらなくなってしまったし、俺としては、逆にそれに対する反逆を起こしたい気持ちでいっぱいだったんだ。パンクがこんな方向に進んでしまうなんて、もうがっかりだったよ。こんなに素晴らしい(自己主張)のチャンスがそこに出来たっていうのに、誰もそれをやらなくなってしまったなんてね。オリジナルのパンクの精神がどうのこうのなんて、そんなことを言う奴が出てきたのはそれから何年も後だっただろう。その頃は、ボンデージ・ファッションに身を包んだコピー・バンドだらけだよ。そいつらの〝反逆″の度合いを計測したら、BAY CITY ROLLERSと変わらない数値が出るだろうというくらい、まったく飼いならされてしまった。‶反逆″する相手すら見つからなくなってしまったんだ。クローンだよ。俺にとっては、悲しいことだったね」[2]

ブライアンの発言をまとめると、第一。『ミュージック・フォー・プレジャー』制作時、ブライアンがやる気を失っていたというデイヴの発言とはある程度整合性があるが、完全にやる気をなくしていたわけではない。第二。ブライアンはパンク・シーンから遠くへ逃亡し、自分独自の音楽性の創造を希求していた。第三。ブライアンのイメージするパンクとは、いわゆるスクエアでスタディックな、凝り固まったそれではなく、自由闊達なものであったということ。第四。ここで注目したいのが、彼の周辺で『ミュージック・フォー・プレジャー』が今日(2006年時)評価が高いこと、人によってはダムドで最高のアルバムだと言う人もいること、である。

ブライアン自身、ダムドで一番なアルバムが『ミュージック・フォー・プレジャー』と言われて戸惑っていることが窺われる口調である。しかしこのような評価が生まれているのは、アルバムが見せる風景に、新たな画が加わりつつあるのではないか。改めて、アルバムをゆっくり聴きかえしてみた。 昔、最初にアルバムを聴いた時、やっぱ1stよりは・・・・と思いつつも、ポジティヴな要素を感じさせたのがブライアンの曲作りの巧みさであったわけだが、今回もまず耳を引いたのがそこであった。メリハリの効いたメロディに市井の人のしようもなさや不条理をさりげなく、皮肉をもって聞かせる技はここでも十分に発揮されている。「ユー・テイク・マイ・マネー」なんて、いかにもマネージャーから搾取されてたんだろうなあと、私は同情しながら聴いていたがずっと後になって、ブライアンがラットに「バンドを抜ける前にもう1枚アルバム作って、手付け金を持ち逃げしよう」とけしかけたことを知って、おいおいブライアンさんよお、バンドを見捨てラットとてめえだけトンズラかいと笑ってしまった。でも、そういうもんだよなあ人間って。そういえば、1stに収録の「ファン・クラブ」からしてすでに、ファンの移り気な感情への冷ややかな批判を浴びせていた。

そして今回一番耳がダンボになったのはラストの「ユー・ノウ」だ。2022年の再結成ライヴでまさかやるとは思ってもいなかったこの曲が演奏されて以来、自分の中でとりわけ再評価が進んでいる楽曲でもある。コード2つだけを単調に繰り返し、フリーキーなサックスがかぶさってくる「ユー・ノウ」を、行方氏は『ミュージック・フォー・プレジャー』のCDでのライナー(2002年)で、ストゥージズの「1970」と親和関係にあると述べておられたが、私にはそれプラス、アルバート・アイラーの『スピリチュアル・ユニティ』の匂いも感じさせる。77年当時ブライアンはセシル・テイラーも聴いていたらしく、ということはアルバート・アイラーもありだよなと思うのだ。つまり、激烈なロックンロール一辺倒からより自由度の高い、乱暴に言ってしまえばフリー・ジャズ的な世界に行こうとしていた可能性はある。その辺のところは不透明で、いかにも当時のダムドの混乱ぶりが察せられるのだが。

2022年の再結成ライヴ。ブライアンが抜けた後のダムドには、この種のフリー・ジャズ的な展開を見せる曲は皆無だと思う。その意味では貴重でもある。

くりかえすが確かに1stと比べて、『ミュージック・フォー・プレジャー』は分が悪い。それはどんなファンであっても認めるところだろう。1stや次の『マシン・ガン・エチケット』があまりに傑作だったからよけいそうなのだ。しかし腐ってもナントかではないけれども、ちゃんと聴きどころはある。特に紋切り型のパンク的なイメージを求めなければ、案外(?)すんなり聴けるよな、と思うのだ。

去年、『ストロベリーズ』の40数年記念盤が出た(買わなかったが、収録音源は既にほぼ全部持っていたからいいよな、と・・・・)。1stは30周年盤と35周年盤が、『マシン・ガン・エチケット』もずいぶん前だが25周年盤や再拡大盤が出た。しかし『ミュージック・フォー・プレジャー』にその動きはない。仕方ないのだろうが、せめて再プロデュースというか、リミックス盤は出ないのだろうか。このアルバム最大の欠点は、あの平板に過ぎる音の作り方である。どうやらブライアン自身がリミックスを希望しているが、マルチトラックのテープがなくてできないと言っているらしい。しかしだ。かのビートルズの昨今のリリース状況を見れば、あながち不可能とは思えない。60年代のアルバムでもあんなに変わるのだ。ここはレコード会社の皆様には奮起をお願いしたいものだ。マニアの中には独自にイコライジング(?)を施しSNSにアップしておられる方もいる。需要側にもそういう機運があるのだ。

初めて『ミュージック・フォー・プレジャー』を知ったのはいつであったのか。レコードを買ったのは19歳の秋だとずっと思いこんでいたのだが、実を言うとあやふやなのである。買った店は新宿、というのも確証は持てない。ダムドのアルバムでおそらく最後の方―もちろん80年代後半の話である―に聴いたという記憶も、今となってはそうではなかったかという頼りなさである。当時の私はパンクやブルースのレコードをまとめ買いして聴いていたから、どのレコードがどれより早くとは断言できないのである。確かなのは1stよりも後になってレコードを手に入れたこと、手に入れたのは大学時代の2年生か3年生の時であったこと、3年生であったなら夏に入る前であったこと、である。何故なら、3年生になる前にはダムドの「どパンク期=キャプテン脱退前」のアルバムは一通り聞いていた記憶だけは鮮明にあるからである。

このレコードはドイツ盤である。スティッフのレーベルマークがあるが、配給会社は違うようである。調べればすぐわかるのだろうが、私にとってはどうでもいい。ただ、「例の彼が持ってた1stも、この会社のやつだったんだな」と思う。

メンバーのピンボケした写真は、いかにも混乱しデスパレートになっているバンドの状況をシンボライズしているかのようだ。そして、今の私の、80年代当時の記憶のボケっぷりをも上手く代弁しているようでもある。

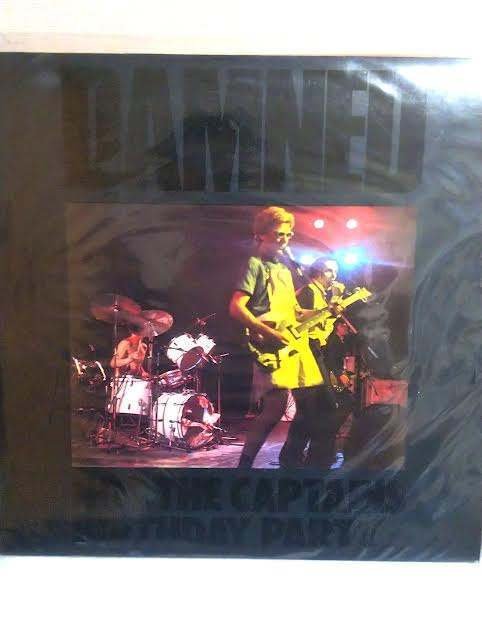

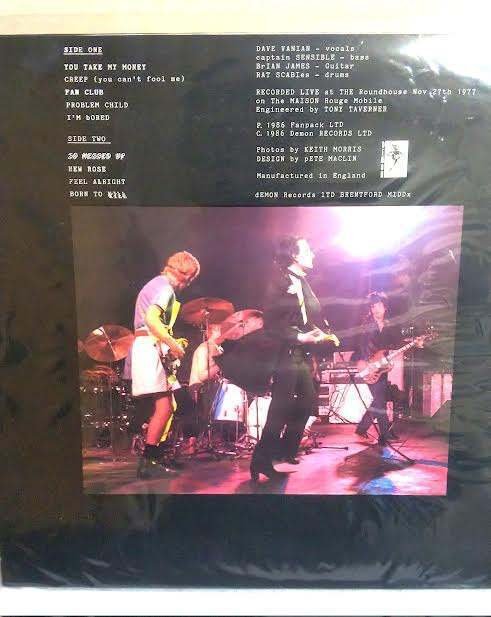

もう一言。ダムドのマニアにはお馴染みなブツであろうが、86年に出た77年録音のライヴがある。『ノット・ザ・キャプテンズ・バースデイ・パーティ?』というタイトルである。しかし何故「キャプテンの誕生日パーティじゃねえの?」なのであろうか?録音日は77年11月27日なのだから当然違うではないか(キャプテンの誕生日は4月24日)。

実はジャケットの写真にはオリジナル・ダムドが映っているが、録音時にラットは辞めており、ドラムはジョン・モスーそう、後にカルチャー・クラブに入る、あのジョン・モスーだったはずだ。それにもう一人のギターであるルー・エドモンズもいる。おお、オリジナル!と喜んではいけないのである。ここで問題にしたいのが、『ミュージック・フォー・プレジャー』収録曲である。こちらの方がはるかにラウドでビートも爆走しまくり。雑なプレイだ、いかにも解散前の・・・・と否定的に解釈することも可能だが、このやけのやんパチ的なノリがまたよしだ。ブライアンのギターもかっけーの一言である。これでラットがドラムだったら言う事なしだったのだが。これを聴いていつも思う。『ミュージック・フォー・プレジャー』は全編こういうライヴ録音で出せばよかったのではないか、そうすればピンク・フロイド所有のスタジオで窮屈に録音するよりよほどうまくいったのではなかろうか、と。特に『ミュージック・フォー・プレジャー』収録の曲を聴いていると一層そう思う。

『ミュージック・フォー・プレジャー』が70年代に日本発売されていたのは知ってはいたが、現物をこの目で見たのはただの1回きりである。この時もいつの頃であったか、はっきりしない。場所は吉祥寺にあった、今はもうつぶれてしまった店である。帯なしでジャケも黄ばみ、中の歌詞カードも真茶色であった。相当乱暴に扱われてきたことがすぐにわかった。解説は鳥井賀句氏であったが、肯定的なコメントは載っていなかったと思う。値段は憶えていないがやたら高かった印象があり、すぐに棚にしまった。

(人気ねえ割には、ずいぶんぼったくるなあ)

もちろん、実際に声に出して言ったわけではない。心の声である。

これとは別に1stとカップリングの2枚組の盤も見かけたことがある。これも吉祥寺の、別の店であったが、これまた汚いジャケで、買う気にはなれなかった。値段が手ごろなら買ったかもしれぬが、普通の2枚組とたいして変わらなかった。

さて、あと3年でダムド結成50周年である。その頃には『ミュージック・フォー・プレジャー』は・・・・、まあ、待つさ。

[1] 『DOLL』№217、(株)DOLL、2005年、4ページ。

[2] 『DOLL』№230、(株)DOLL、2006年、28ページ。