[研修@むらまるごと研究所]人が好き、と気がついた。

百森さんに続いて、村に住みながら行っていた一般財団法人西粟倉むらまるごと研究所さんでの研修について、記していきます。

むらまるごと研究所とは

テクノロジーを使って、どこまで地域・人を幸せに出来るか、という問いをもって、西粟倉村の村まるごとをフィールドとして村内外の企業とテクノロジーを用いた研究や実証事業を行う法人です。テクノロジーを目的にせず手段として使い、いわゆる田舎のよさはそのままに。

村内では小水力発電をはじめとした複数の再エネが利用されていて、実際にゼロカーボンを達成していますが、それを村民の方にどう見える化するか、や、シェアリングモビリティの普及を行い、生活を不自由にすることなく村の車の数をいかに減らせるか、など様々なプロジェクトが進んでいます。

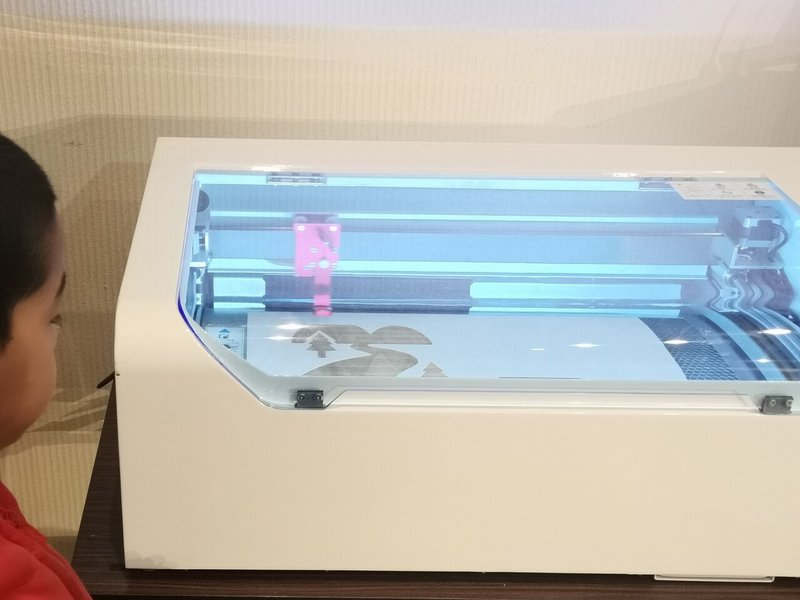

レーザーカッターや3Dプリンター等が使える環境があったり、村民の人が気軽にチャレンジできる場を作ろうとしたり。また、この世の中にはたくさんのデータがありますが、それらを整理して使いやすくするデータのプラットフォームをつくっている人がいらっしゃったりします。

そして、私を含む二拠点で活動されているような「関係人口」の方々もいらっしゃいます。人口減少が進む今、この関係人口という概念は注目されているようです。

「関係人口」…移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉です。

西粟倉むらまるごと研究所

「テクノロジーは地域を幸せにするのか」を問い続け、生きるを楽しむをつなぐ、テクドロジーの発明、『セイタイ系』の本領発揮をミッションに、多様な関わり方の皆さんと様々な実証事業に取り組んでいきます。

▶HPはこちら。

▶noteはこちら。

ロボコンをサポートする。

研修中に、大部分を占めてやらせていただいたのが、WEEED Robot challenge、という2か月半ほど時間をかけて準備から本番まで行っていたロボットコンテストです。

毎週の自由制作、隔週のワークショップ、試走会から大会本番まで、色々な経験をさせていただきました。

では、実際に行ったことについて。

WEEED Robot challengeについて

(1)WEEED Robot challengeの概要

(2)自由制作・WS期間

(3)本番大会

(1)WEEED Robot challengeの概要

将来、坂道に強い芝刈機を開発することを目的に、ロボットコンテストを通して、子供たちからロボット開発に使えそうなアイデアや刺激をもらうという趣旨でした。西粟倉は坂道が多く、草刈り機を使用しても草刈はかなりの重労働になるそうです。

コンテストのステージは角度や長さ、幅の異なる坂道が設定されており、いかに坂道を攻略するかが命題でした。着々と目標を立てて進める集中力を発揮する子がいたり、装飾に注力する子がいたり、モーターに詳しくなる子がいたりしました。

(2)自由制作・WS期間

毎週自由制作の日が設けられ、隔週で土曜日にワークショップ兼自由制作の日がありました。ワークショップでは、ロボットに名前をつける、他のロボコンの映像を見てみる、今考えているアイデアを発表しあう、というものなどでした。

基本は全てサポートの立ち位置でしたが、一度だけ、ワークショップを考える機会があり、もう心臓がバクバクでした(笑)

しっかり、考えが伝わるように言えるだろうか、みんな楽しそうにしてくれるだろうかと、不安と緊張でいっぱいでしたが、みんなの反応の良さに救われて、安心と幸せがあったのを覚えています。

この企画では一貫して、自分の考えを言葉にして伝えることをとても大切にしていました。企画・イベント統括をされていた方は、誰と向き合う時もまっすぐ言葉を受け取り、「なんでそう思ったん?」「それ、どうやったら出来るかな?」と、その人の中にある本質的なところまで聞いてくださる印象です。

百森さんの研修記事でもチラッと書いたのですが、なんでそうなるのか、を考えてみる、理解することはとても大切であると、私はこの機会を通して改めて教えていただきました。

参加してくれたある子が、「家でも自分の考えを言葉にして話す機会が増えた」という報告を聞いたときは、本当にうれしかったです。やったことの成果というよりは、それさえ超えた、ご褒美のような嬉しすぎる話でした。

(3)本番大会

私はすごく目立ってしまうような司会者という役割を仰せつかったのですが、相方の方がほとんど進行してくださり、私は好きに試合中応援している感じでした(笑)。

注目されがちなポジションだったので、結構周りの方から反響をいただきましたが、私から見える景色は、頑張っている参加者の子、イベント統括や目まぐるしく動く裏方(映像・音響・スタッフ等)さん、友達や家族を応援するオーディエンス、取材に来てくださっている方々でした。

こんなにたくさんの方が一つのことに向かってやってるんやな…と、イベント中に不意に思ったりしました。その中にいる自分もまた、不思議でした。

自由製作期間は、ロボット制作以外の話もたくさんしました。「今日クッキー作ったんだよ」と報告を受け、

スタッフ一同「今度作ってきてよ~」

その子「大変だったから、もう絶対嫌!!」

なんて会話も。

……大会本番の終わり際、スタッフ皆にそれぞれメッセージ付クッキーを配ってくれました。絶対やらないってフリをしておいて、泣かせにかかるなんて、どこで覚えてきたの…!泣笑

それはそれは……保存しておきたかったものです。(ごちそうさまでした笑)

ご一緒したVIVITA TOKATSUさんについては下記。

VIVITA TOKATSU

東葛地域を中心に、自分たちの暮らし(衣食住遊)に必要なものを、地域の資源や人と共に、楽しく遊びながら創るコミュニティです。

▶VIVITA TOKATSUのnoteはこちら。

ヒトって面白い。

学部生のときは、地域やコミュニティが好きで、そういう場所にいる方々が好き、なのだと思っていました。

今思うのは、その矢印は逆だったということです。とにもかくにも私は人が好きで、人に興味がある。面白い地域やコミュニティに興味があるのは、面白い人がいるからなんだろう、と。

この研修での大部分がコンテストへの関わりだったので、コンテスト中心の内容になりましたが、この法人は様々なプロフェッショナル、専門の方が集まる場所で、そこが私にとって新たな出逢いでした。

それぞれ得意なことが違い、また、自分の知らないことを面白がることが出来、お互いに共創、相乗できる方々に出会いました。出来ることが違い、やりたいこと・目指すものが同じ、そこでチームが動く様を体感できました。

実際、私自身はやりたいことを聞かれると困ってしまうこともあります。でも、自分が面白く魅力的に感じる方々と縁を切らさず居たいと思うし、そこを面白がれる感覚を磨き続けたいと思います。自身のやりたいことや夢ってなかなか語れないですが、一緒にいる人たちが成功したり楽しんだりできるような一助になれたら、最高だな、と。

この研修では、村外の人とたくさん出会い、子どもたちと出会い、その人たち同士の関係も見ることが出来て、改めて人の面白さを見ることが出来ました。

というか、こんなに人が好きだったんだと、気が付きました。

ありがとう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?